味覚障害の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2024年 10月23日

更新日:2024年 11月22日

本日は味覚障害の鍼灸について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 味覚障害の定義

- 味覚障害の種類

- 味覚障害の症状

- 味覚障害の改善方法

- 味覚障害のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

味覚障害で当院に来院された方は100名前後に及びます。

味覚障害は、味に対する感度が下がったり、味を感じることができなくなったりすることを指します。

本来感じる味覚がわかりにくくなったり、消えてしまったりするのです。味覚障害の症状が進行すると、何を食べても全く味がしなくなることもあります。また、本来とは異なる味を感じたり何も食べていないのにない味を感じたりすることもあります。

何を食べても美味しくない、全く味がしない、認識できる味が違うなど味覚の変化や違和感を感じるのが味覚障害なのです。

当院でもコロナ後遺症、高齢化、ストレス過多などによって味覚障害を発症している人が増えています。味覚障害で来院された人は現在までで合計で100人ほどいらっしゃいます。当院に来院される人の味覚障害のきっかけは、コロナウイルス感染症やインフルエンザ、扁桃腺手術が多いです。

味覚障害の症状は、食事を楽しめなくなったり、料理をきちんと作る事が出来な苦なったり、日常生活にも大きな影響を与えます。

味覚障害の原因は、亜鉛不足や鉄やビタミン不足、舌炎や口腔内乾燥、神経の異常、加齢や薬の副作用、ストレス、鼻づまりやアレルギー性鼻炎による風味障害、肝臓や腎臓の疾患、脳梗塞や認知症など色々あります。神経の異常は神経疾患や手術や歯科処置などによって起こることもあります。

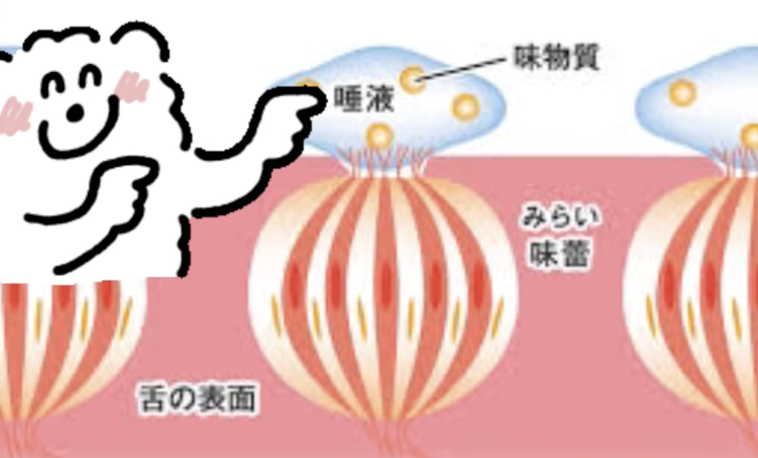

味覚障害には主に亜鉛不足が関係しています。これは、味を感じる細胞の集合体である味蕾が短いサイクルで新陳代謝を繰り返し、新しい細胞に生まれ変わるときに必要なのが亜鉛だからです。

体内の亜鉛が不足すると新陳代謝がスムーズに行われなくなってしまうため、味覚障害を引き起こす要因の1つになるのです。

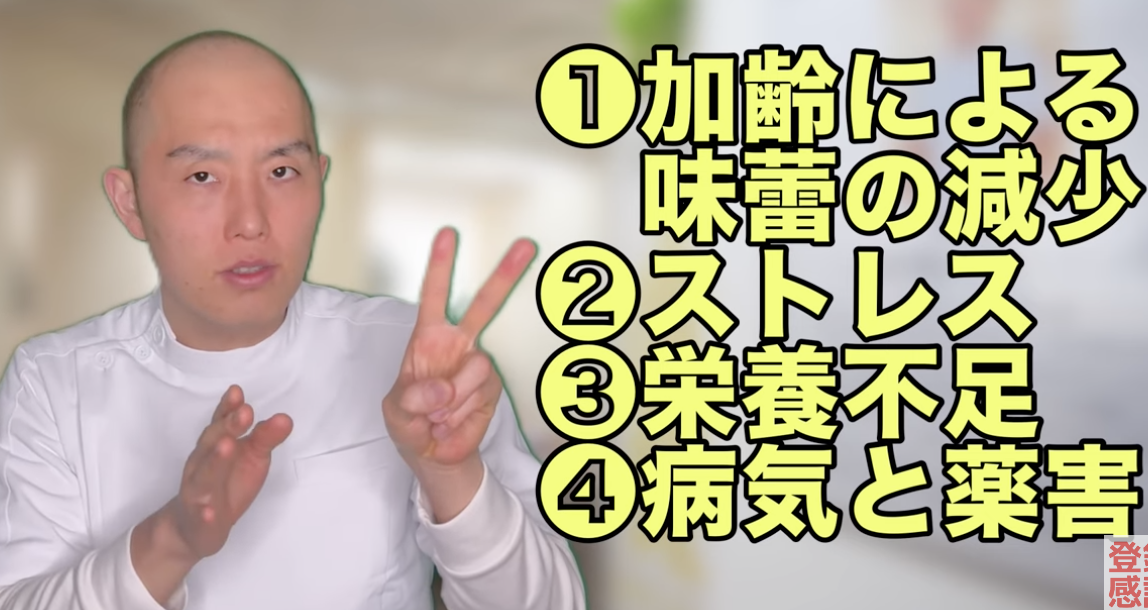

味覚障害の主な原因

・加齢による味蕾の減少

年齢を重ねることで下にある味蕾という細胞が減ってしまうことで味覚が低下します。味を認識する細胞未来の数が74歳を過ぎると34パーセントとも減ると言われています。

・ストレス

・偏食、栄養不足

若い人でも味覚障害になります。亜鉛、鉄分、ビタミンB12不足は味覚障害を引き起こします。鉄分不足になると赤くなってツルツルした舌の表面になってしまい味覚障害を生じてしまいます。ビタミンB12不足になると粘膜萎縮といい、舌の粘膜が薄くなることで口内炎や舌炎の原因になることもあります。

・病気と薬害

原因となる病気は糖尿病、高血圧、パーキンソン病、関節リウマチ、消化器の潰瘍などです。薬は、鎮痛剤、解熱剤、高アレルギー薬と言った一般的な薬でも味覚障害が起こることもあります。

味覚障害の症状は、味に対する感度が下がったり味を感じなくなったりすることです。

何を食べてもまずく感じる、何も食べていないのに口の中に苦味や塩味などの味を感じることもあります。いつも苦く感じる、甘みだけ感じないなどの症状がある人もいます。

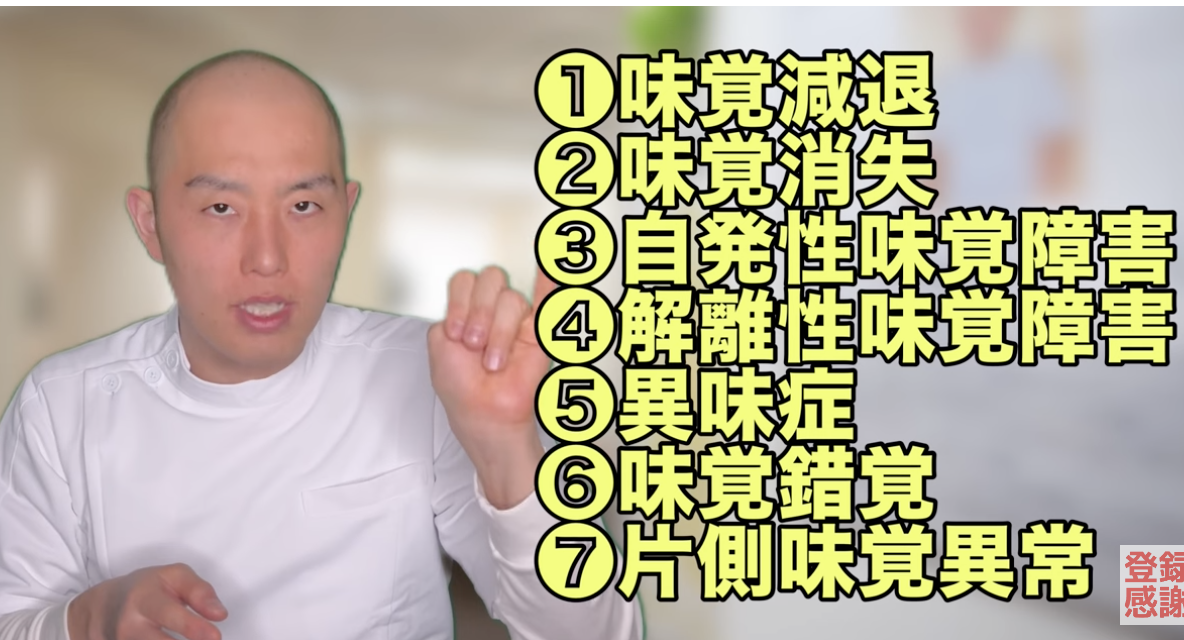

味覚障害には7種類の症状がある

・味覚減退

・味覚消失

・自発性味覚障害

・解離性味覚障害

・異味症

・味覚錯覚

・片側味覚異常

名前の通りで味覚が全く感じなくなったり片側だけ感じなくなったり他の味がしたりします。

亜鉛が不足すると細胞分裂のターンオーバーが遅延することや、酵素の活性が低下して味覚神経応答が低下すると言われているため、細胞の障害が疑われた場合、亜鉛を内服します。鉄不足の場合鉄剤を飲む、ビタミン不足の場合ビタミンを補充することで改善することもあります。

原因が薬の場合は薬を中止する、全身の病気が原因の場合は原因となる病気を改善するなどのことが必要です。原因が特定されない場合は漢方を使うこともあります。

ストレスなどの心因性の原因の場合は、安定剤や抗うつ薬、漢方などを使うこともあります。

当院に来院させる味覚障害の方は、味覚減退と味覚消失がほとんどです。

味覚消失で来院された人の中には扁桃腺摘出手術後に味覚が全くなくなった人が3人いましたが改善したことはありません。手術後に発生した人は、そのまま待ってみようといい自然回復を待っている人がほとんどです。手術の影響のため回復する人もいると思うが当院ではみんな回復しませんでした。当院の見解では、味覚を担当する神経が切れてしまったのではないかと考えています。そのような人は施術をしても良くもならず悪くもならず全く変化がないという印象です。

味覚減退に関しては十分に当院で力になれます。味がしにくい、味が長持ちしないという人には唾液腺と脳の味覚野の2つのポイントを狙ってアプローチします。

人間が味を感じるときには唾液が出て味と唾液が混ざって味蕾に溶け込んで、味蕾が電気信号に変えて脳に伝えておいしいと感じます。そのため唾液の量が減ってしまうと味蕾が味を認識しにくくなってしまうのです。

鍼で唾液腺の機能を元に戻してあげれば、味覚の減退を防ぐことができ、元々唾液が出にくい人は味覚がよりクリアに感じることができるようになります。

味覚野へのアプローチは脳の味覚野を刺激して味の認識をあげていくため脳からのアプローチになります。系統蓋直流電気刺激方といい頭蓋骨に鍼をして、真下の大脳皮質を機能を活性化させます。

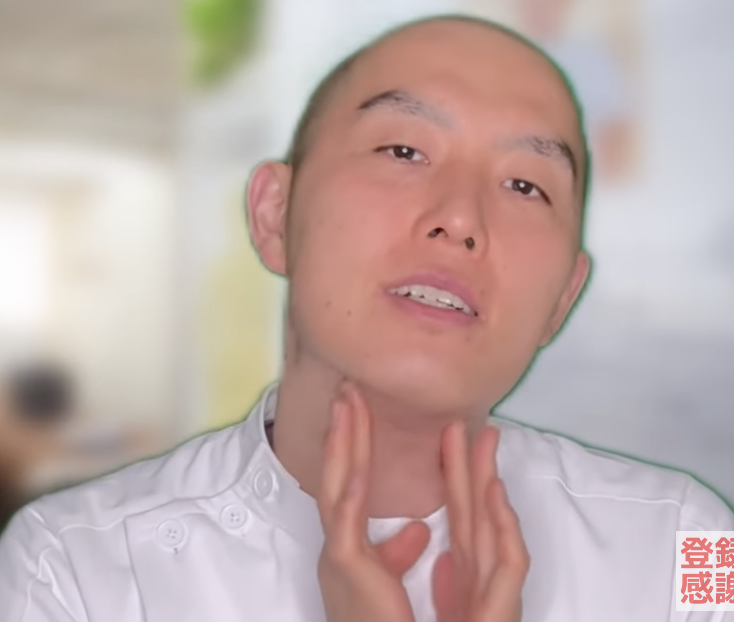

唾液腺のセルフケア

耳下腺

耳の真下にあるふくらみが耳下腺です。

人差し指と中指を使って撫でてあげましょう。痛みを感じないように程よく撫でるように刺激をします。強く押しすぎると耳下腺を傷つけてしまい逆に機能が悪くなる恐れがあるため優しく擦るようにしましょう。

朝昼晩30秒ずつ行うと良いです。

額下腺

顎の角の膨らみが顎下腺です。

朝昼晩30秒ずつ優しく刺激しましょう。強く押すと唾液が出るような感覚があると思いますが、腫れてしまったり炎症を起こしてしまったりするなどマイナスの効果を生んでしまう恐れがあるため、擦るように行いましょう。

舌下腺

顎の真下あたりで上を向くとぽこっとしたところに舌下腺があります。

朝昼晩30秒ずつ刺激をしましょう。舌下腺も押しすぎないことが大事です。

それぞれ左右にあるため、6箇所を両方優しく行いましょう。

味覚が少し落ちている人は味が長持ちして認識が強くなります。唾液腺のアプローチは気長に行っていくと年齢問わず回復しやすいため、諦めてはいけません。味覚障害は改善する人は改善する病気です。

嗅覚と味覚は、密接に結びついています。 舌の味蕾は味を識別し、鼻の神経は匂いをかぎ分けます。これら両方の感覚はともに脳に伝達され、脳がその情報を統合することによって風味として認識して味を感じます。

副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎など鼻の病気によって味覚障害が起こることもあるのは、鼻が詰まることでにおいの通り道がふさがってしまい匂いを感じにくくなるために起こる症状です。

この場合、原因となる病気である副鼻腔炎や鼻炎などの改善を行うことで味覚障害も回復します。

塩味、苦味、甘味、酸味など一部の味覚は、嗅覚がなくても認識できるものもあります。

・地倉

・百会

・承漿

地倉

地倉は、味覚を戻してくれる効果があります。口を閉じたりくちびるを前に突き出したりする動きに効果を発揮するツボで法令線の予防やむくみの改善、口角アップなどの効果があります。

口に関する病気によく使われるツボで、唾液の分泌を促してくれるため口臭予防やドライマウス予防にも効果が期待できます。また、口の痙攣や口内炎にも効果的です。

百会

百会は神経全体に効果があるため味覚障害の改善に役立ちます。押すことで全身の気血のめぐりが良くなるとされているツボです。

他にも、頭痛や肩こり、目の疲れ、不眠、ストレスなどにも効果的です。

承漿

承漿は、顔のむくみやたるみに効果的なツボです。精神の安定や顔面神経麻痺、生理痛、生理不順、二重アゴ、ニキビ、おでこや口元のシワ、よだれ過多、歯肉炎などにオススメのツボです。

下顎神経に効くため味覚の改善にも役立ちます。

ツボの場所と押し方

地倉

地倉は、顔面神経頬骨枝・頬筋枝支配の口輪筋の上にあるツボです。くちびるの両端の少し外側にあります。

押す時は近くにある大迎や迎香と一緒に刺激するとより効果が期待できます。

百会

百会は頭の頂点にあります。両耳の穴を結んだ線と鼻から後ろに伸びる頭頂の中央の交差点です。

押す時は優しく痛みを感じないくらいの力で押しましょう。

承漿

承漿は、下唇と顎の間にあります。中央のくぼみにツボがあります。

押す時は歯を噛みしめた状態で親指や中指を使って押しましょう。