硝子体出血の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 7月11日

更新日:2025年 2月 5日

本日は硝子体出血について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 硝子体出血とは

- 硝子体出血の原因

- 硝子体出血の症状

- 硝子体出血の改善方法

- 硝子体出血のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

硝子体出血の原因は様々です。中でも1番多い原因は、新生血管から出血することです。

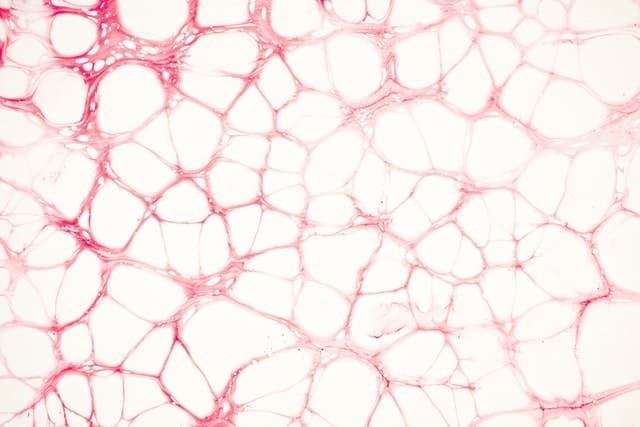

新生血管は、眼の病気などで周りの血管がダメージを受けて必要な量の酸素や栄養が網膜に届かなくなった時、栄養を網膜に届けるために体が作る新しい血管です。新生血管はもろく破れやすいため、出血につながってしまうのです。

新生血管が網膜の中に入り込んだ状態で血が出ると硝子体出血が起こります。

他にも、眼球の周りの外傷や後部硝子体剥離、網膜裂孔、網膜剥離などが原因で硝子体出血が起こることもあります。

主な原因

1.増殖糖尿病網膜症による出血

糖尿病により網膜の血管が損傷すると、新生血管が発生します。これらの血管はもろく、容易に破れて硝子体内に出血を引き起こします。

2. 網膜静脈閉塞症

網膜の静脈が詰まり、血液の流れが悪くなることで、血管から血液が漏れ出し、硝子体出血を引き起こすことがあります。

3. 網膜剥離

網膜が正常な位置から剥がれることで、網膜の血管が破れて硝子体出血が発生します。

4. 加齢黄斑変性

加齢に伴い、網膜の中心部の血管が異常増殖し、破れて出血が硝子体内に及ぶことがあります。

5. 眼の外傷

スポーツや事故で眼球に強い衝撃が加わると、網膜や脈絡膜の血管が損傷し、硝子体出血が発生することがあります。

6. 後部硝子体剥離

加齢や強度近視によって、硝子体が網膜から剥がれるときに網膜の血管が傷つき、出血を引き起こすことがあります。

7. ぶどう膜炎

目の内部に炎症が起こる病気で、炎症による血管の破綻が原因で硝子体出血を伴うことがあります。

8. 血液の病気

白血病、血友病、血小板減少症などがあると、血管が破れやすくなり、硝子体出血を引き起こすことがあります。

9. 高血圧性網膜症

高血圧が続くと網膜の血管がもろくなり、硝子体出血のリスクが高まります。

10. その他の原因

脳血管障害の合併症、高所作業やダイビングなどによる眼圧の急激な変化、薬剤による出血リスク増加などが原因になることもあります。

硝子体出血の症状は、出ている血の量によって違います。

血の量が少ない場合に現れる症状は、飛蚊症です。血の量が多い場合は、硝子体が濁り光が網膜に届きにくくなります。そのため、症状として霧視や視力低下の低下が現れます。

網膜剥離や網膜静脈閉塞症などの大きな目の病気が原因で出血が起こることもあります。この場合は、失明する危険もあります。

主な症状

・飛蚊症

黒い点や糸くずのようなものが視界に浮かんで見えます。

・視界のかすみ

視界が白っぽく、もやがかかったように見えます。

・視力低下

軽度の出血では部分的な視力低下が見られます。大量の出血では視力が大幅に低下し、ほぼ見えなくなることもあります。

・視界が赤や黒っぽく見える

出血の影響で、視界全体が赤みがかって見えることがあります。血液が多い場合は、視界が黒っぽく見えたり、完全にふさがれてしまうこともあります。

・光視症

暗い場所で突然光がピカッと走るように見えます。網膜剥離や網膜裂孔を伴う場合に起こりやすいです。

ほとんどの場合、症状は片目のみに現れます。両目に発生することは稀ですが、糖尿病網膜症などの全身疾患が関係している場合は両眼性になることもあります。

硝子体出血の改善方法は、硝子体の手術です。手術によって眼球の中の出血によって濁ったところを取り除くのです。

硝子体出血では、早めに出血を取り除くことと、原因となっている病気がある場合は原因となっている病気の改善をすることが大切です。

出血が少ない場合は、硝子体の中に入った血液が自然に吸収されるまで待つこともあります。しかし、網膜剥離がある場合は、非常に緊急です。失明する可能性もあるため、できるだけ早く手術を行う必要があります。

主な改善方法

・自然吸収を待つ

出血量が少なく、原因が軽微な場合は、安静にして経過観察をします。抗凝固薬や抗血小板薬を服用している場合は薬の調整を行います。食生活の改善も役立ちます。

・内服薬、点眼薬

吸収を早めるために、抗VEGF薬やステロイド薬、カルバゾクロム、血流改善薬などを使います。

・レーザー

糖尿病網膜症、網膜裂孔、網膜静脈閉塞症による硝子体出血の場合に行います。局所麻酔で日帰りできます。

・硝子体手術

出血が大量で視力が極端に低下している場合や3か月以上経過しても出血が吸収されない場合、網膜剥離や増殖性変化を伴う場合に行います。

・鍼灸

血流促進により出血の吸収を促します。自律神経の調整や目の疲れや炎症を抑えることもできます。

改善に使う薬

・止血剤

出血の吸収を早める目的で使用されますが、硝子体出血の直接的な薬としては限られた効果しかありません。主な薬はカルバゾクロムやトラネキサム酸です。

・抗VEGF薬

新生血管が原因の硝子体出血に用いられます。眼内注射として投与されます。ラニビズマブやアフリベルセプト、ベバシズマブなどが主な薬です。

・ステロイド薬

ぶどう膜炎や糖尿病網膜症など、炎症が原因となる出血に対して使用されます。デキサメタゾンやプレドニゾロンなどが主な薬です。

・眼圧降下薬

硝子体出血によって眼圧が上昇する場合に使用されます。ラタノプロスト、チモロールなどが主な薬です。

・血流改善薬

網膜の血流を改善し、出血の吸収を促します。主な薬はシロスタゾールやペントキシフィリンなどです。

手術の技術が進んでいない時、硝子体出血は放置して吸収を待つことも多くありました。しかし、硝子体出血の原因となる病気には、早く改善が必要なものも多くあります。

緊急性のある場合は、放っておくと失明する可能性があります。さらに特に病気がない場合でも硝子体が濁ってしまうと視力障害が残ることも多いです。早めに病院に行き改善に取り組むことをお勧めいたします。