吸収不良症候群の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2022年 5月 2日

更新日:2025年 1月 1日

本日は吸収不良症候群について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 吸収不良症候群とは

- 吸収不良症候群の原因

- 吸収不良症候群の症状

- 吸収不良症候群の改善方法

- 吸収不良症候群のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

吸収不良症候群の原因は大きく分けて2つあります。手術と病気です。

手術では、悪性の病気やクローン病、カルチノイド症候群などを発症し、改善を行うために小腸の大部分を取り除いている場合に発症します。

小腸の大部分を取り除いているために、栄養素を吸収する面積が十分な面積ではなくなってしまうために消化吸収不良が起こるのです。

病気では、セリアック病やアミロイドーシスなどの小腸の粘膜に障害を起こす病気を発症している場合に発症します。主に栄養素は小腸で吸収されるため、小腸の粘膜に障害が起こることによって栄養素を吸収できなくなるのです。

小腸以外にも胃の全摘出や膵切除、胆のう摘出などの手術が発症に関係しているケースや、慢性膵炎や閉塞性黄疸などの病気が関係しているケースもあります。

主な原因

・小腸の病気による吸収不良

① セリアック病(グルテン過敏性腸症)

グルテン(小麦などに含まれるタンパク質)に対する免疫反応が小腸の粘膜を損傷し、絨毛萎縮を引き起こす。

② クローン病

小腸を含む消化管の慢性炎症性の病気。

③ 短腸症候群

手術による小腸切除、腸閉塞、腸壊死などで小腸の長さが不足する。

④ 小腸細菌異常増殖症

小腸内に異常な細菌の増殖が起こり、栄養素の分解や吸収を妨げる。

2. 消化酵素や胆汁の不足による吸収不良

① 慢性膵炎

膵臓の炎症により膵酵素の分泌が低下し、脂肪やタンパク質の消化が障害される。

② 膵臓がん

膵管が閉塞し膵酵素の分泌が妨げられる。

③ 胆汁分泌障害

胆汁が十二指腸に分泌されないため脂肪の消化が障害される。

3. 感染症や寄生虫による吸収不良

① 熱帯スプルー

熱帯地域で見られる小腸の慢性炎症。細菌や寄生虫感染が関与していると考えられる。

② ジアルジア症

ジアルジアという寄生虫が小腸に感染することにより、小腸粘膜が損傷を受ける。

4. 特定の栄養素の吸収障害を伴う病気

① 乳糖不耐症

小腸におけるラクターゼの欠乏。

② フルクトース不耐症

フルクトースの吸収障害。

5. 血行不全による吸収不良

① 腸間膜虚血

腸間膜の血流が阻害されることにより、小腸の機能が低下。

6. 特定の薬剤による吸収不良

① 抗生物質

腸内細菌叢のバランスが崩れることで消化吸収が障害される。

② 制酸薬

胃酸分泌が低下することで、鉄やカルシウムなどのミネラルの吸収が低下する。

吸収不良症候群の症状は、下痢や脂肪便、体重の減少、貧血や全身のだるさ、浮腫などです。このような症状は、体に必要な十分な栄養素が吸収されないことによって栄養障害が起こるために現れる症状です。

さらに吸収不良症候群では、ビタミンやミネラルが欠乏するため、ビタミンやミネラルの欠乏症で現れる症状も見られます。

ビタミンが欠乏すると、発疹や夜盲症、成長障害、くる病や骨軟化症、骨粗鬆症、貧血や疲れ、手足のしびれ、口唇炎や口角炎、脂漏性皮膚炎、舌炎、口角炎、末梢神経障害や認知障害などが現れます。

ミネラルが欠乏すると、てんかんや不眠、けいれんやしびれ、めまいや貧血、疲れや食欲不振、味覚障害や性機能低下などが現れます。

主な症状

1. 消化器症状

下痢、脂肪便、腹部膨満感、ガス、腹痛、嘔気、嘔吐などが起こります。

2. 栄養不良に伴う症状

体重減少、筋力低下、筋肉量減少、浮腫、成長遅延が起こります。

3. 特定の栄養素欠乏による症状

貧血、骨粗鬆症、骨軟化症、出血傾向、皮膚や粘膜の異常、夜盲症、神経症状、免疫低下が起こります。

4. ホルモン異常による症状

月経異常、不妊症が起こることもあります。

5. 精神・神経症状

疲労感、うつ症状、イライラ、認知機能の低下が起こります。

6. その他の症状

口内炎、舌炎、毛髪の脱毛、爪の異常が起こります。

吸収不良症候群の改善方法は、原因となる病気を改善することが基本です。さらに、適切な栄養管理を行うことも改善のために重要なことです。

栄養管理を行う方法は、静脈に細いチューブを入れ体の中に栄養を送る方法と、口や細い管から腸に栄養を送る方法があります。

症状が軽い場合は口や細い管から腸に栄養を送る方法を行いますが、症状が強い場合や栄養状態が非常に悪い状態の場合は、静脈に細いチューブを入れて体の中に栄養を送る方法で管理が必要になります。

主な改善方法

1. 原因の病気に対する改善

① セリアック病

グルテンフリー食。

② クローン病・潰瘍性大腸炎

5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド、免疫抑制薬、生物学的製剤。

③ 短腸症候群

静脈栄養による栄養補給。経腸栄養療法。薬。

④ 膵外分泌不全

膵酵素製剤の服用。高カロリー食、脂肪制限食。必要に応じて脂溶性ビタミンの補充。

⑤ 小腸細菌異常増殖症

抗菌薬による細菌の抑制。プロバイオティクス、食事。

⑥ ジアルジア症などの寄生虫感染

抗寄生虫薬の投与。

⑦ 胆汁分泌障害

胆石除去手術、胆道ドレナージ。脂肪制限食。

2. 栄養補充

中鎖脂肪酸を含む食事を摂取することで脂肪吸収不良への対応、高タンパク食を摂取することでタンパク質吸収不良への対応、消化しやすい炭水化物を摂取することで炭水化物吸収不良への対応、ラクターゼ欠乏症の場合は乳糖を含む食品を制限、ビタミン・ミネラルの補充、鉄欠乏性貧血がある場合鉄剤を投与するなど。

3. 食事

消化しやすい食事を摂る、セリアック病の場合はグルテンフリー食、膵臓の病気の場合は脂肪制限食、SIBOの場合は低FODMAP食。

4. 薬

消化酵素補充薬、胆汁酸製剤、抗菌薬、ビタミン注射など。

5. 外科的方法

腸閉塞や腸管狭窄に対する手術や胆道閉塞の解除手術など。

6. 生活指導

消化に負担をかけない食事を心がける、ストレスを軽減することで腸の機能を改善する、定期的なフォローアップを行い栄養状態を評価する。

改善に役立つ薬

1. 消化酵素補充薬

① パンクレアチン

パンクレオン®、リパクレオン® など。

リパーゼ、アミラーゼ、プロテアーゼなどの膵酵素を補い、脂肪・タンパク質・炭水化物の消化を助ける。

2. 胆汁酸製剤

① ウルソデオキシコール酸

ウルソ® など。

胆汁の流れを促進し、脂肪の消化を改善する。

② コレスチラミン

腸管内の過剰な胆汁酸を吸着し、下痢を抑える。

3. 抗菌薬

① リファキシミン

リファキシマ® など。

腸内の異常細菌を抑制し、ガスや腹部膨満感、下痢を改善する。

② メトロニダゾール

原虫や嫌気性菌を殺菌する。

③ シプロフロキサシン

腸管内の感染を抑制。

4. 抗炎症薬・免疫抑制薬

① 5-アミノサリチル酸製剤

アサコール®、ペンタサ® など。

腸粘膜の炎症を抑える。

② ステロイド

強力な抗炎症作用により、腸の炎症を抑える。

③ 生物学的製剤

レミケード®、ヒュミラ® など。

炎症に関与するTNF-αを抑制し、腸の炎症を抑える。

④ 免疫抑制薬

免疫反応を抑えることで、腸の炎症を抑制する。

吸収不良症候群では下痢が現れることがあります。これは、消化されていない状態で食べ物が大腸に送られてしまうことで、悪玉菌が増え腐敗が進むためです。

さらに、消化できていない食べ物が腸管を刺激することによって蠕動運動が活発になり、食べたものが大腸の中を早く通り、水分の吸収が間に合わなかったり、腸の粘膜から異常に多い水分が分泌されたりします。

そのため、下痢が起こるのです。

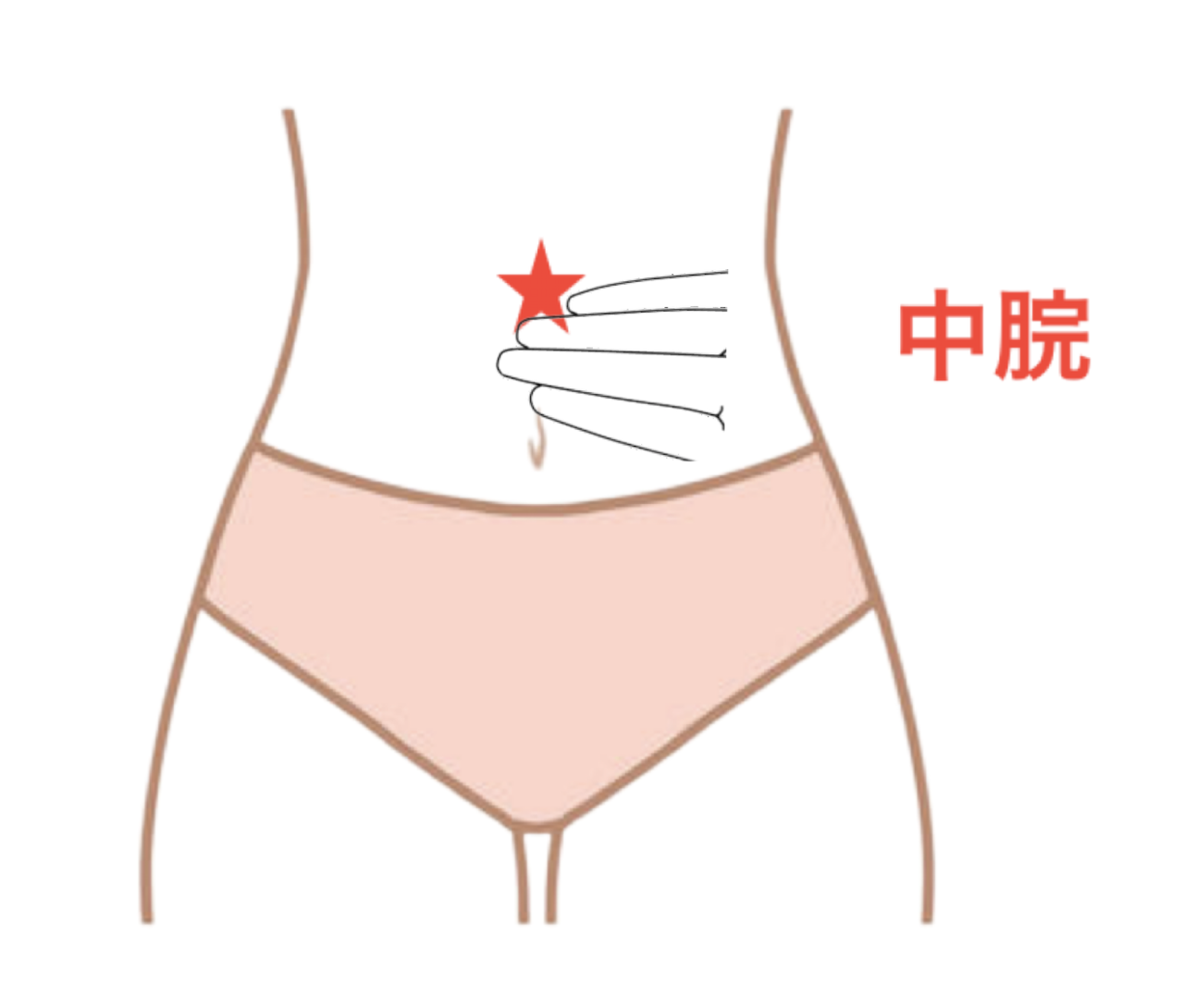

・中脘

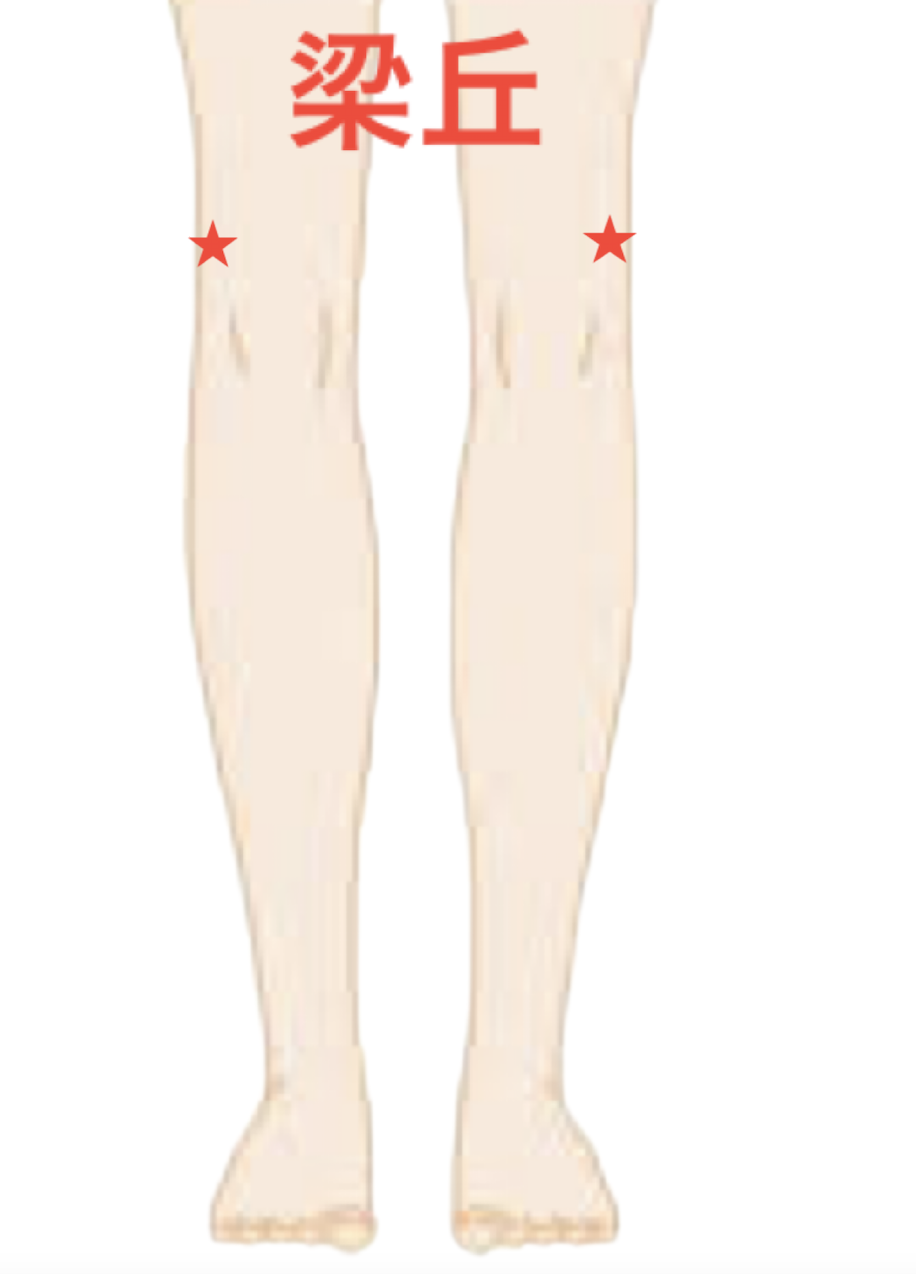

・梁丘

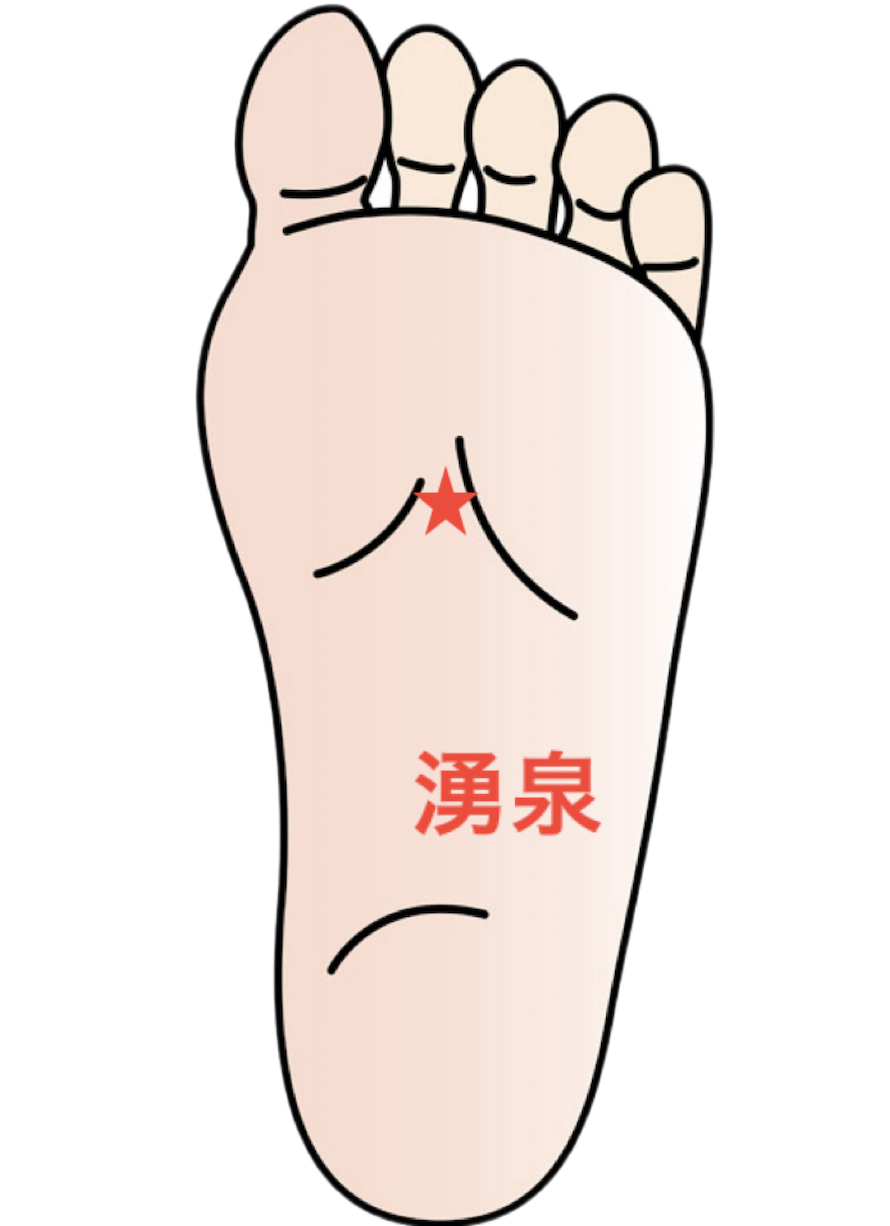

・湧泉

・天枢

・梁丘

中脘

中脘の中には中央という意味があり、中脘の脘には胃袋という意味があります。中脘のツボの名前の由来は、胃の中央にあるという意味であると言われています。

中脘は、胃に現れる症状を改善する効果や胃を丈夫にする効果があります。胃を丈夫にする効果から、消化機能を高め、胃腸の調節もしてくれます。そのため、吸収不良症候群に効果が期待できるのです。

中脘を刺激することで、消化機能が高まることで、吸収しやすい状態を作るために役立つと考えられます。

梁丘

梁丘の梁は膝の上にあるふくらみを意味しており、梁丘の丘は丘陵を意味しています。梁丘のツボの名前の由来は、膝の上の膨らんだ場所にあることであると言われています。

梁丘は、腹部の痛みに効果的なツボです。特に下痢に高い効果を発揮するため、吸収不良症候群によって下痢の症状がある場合にお勧めです。

湧泉

湧泉には、内臓機能を高める効果があります。さらに、湧泉に刺激をすると、血液の巡りが良くなるため、腎臓の機能も高めてくれます。そのため、尿の排出を促す作用があります。

きちんと尿が出ることで体の中の余分な水分が外に出るため、浮腫の改善にもつながります。吸収不良症候群によって現れる浮腫に対してもおすすめのツボなのです。

湧泉は、体力や気力が湧き出す作用もあるため、栄養素が足りず体力が落ちていることに対しても良い効果が期待できるでしょう。

ツボの場所と押し方

中脘

中脘の場所は、みぞおちと臍を結んだ正中線上です。臍から指4本分上に上がった場所にツボがあります。

押すときは、床にあおむけに寝て両ひざを立てると押しやすいです。ゆっくりと呼吸をしながら息を吐くときにツボを押し、吸う時に緩めましょう。

梁丘

梁丘の場所は、太ももの前面です。膝蓋骨の外縁から指3本分上に上がったところにツボがあります。

押すときは、親指を使います。椅子に座って押すと押しやすいです。座る椅子は、膝を曲げて足が床に着く高さの椅子を選びましょう。

湧泉

湧泉の場所は、足の指を曲げたとき、1番大きくできるへこみです。

押すときは、手の親指を重ねて足先のほうに押し出すようなイメージで押しましょう。足の裏にあるツボのため、力加減は少し強いくらいがおすすめです。

おすすめ記事

- 特に対応することが多い症状

- 筋肉、骨のお悩み

- 消化器のお悩み

- 皮膚のお悩み

- 神経のお悩み

- 循環器のお悩み

- 眼のお悩み

- 耳鼻咽喉のお悩み一覧

- 泌尿器のお悩み一覧

- 女性のお悩み一覧

- 脳神経のお悩み一覧

- 子供のお悩み一覧

- がんの種類一覧

- 内分泌のお悩み一覧

- 自律神経のお悩み一覧

- 鍼灸・東洋医学について