子ども腰痛の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2022年 11月23日

更新日:2025年 6月13日

本日は子ども腰痛について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 子ども腰痛とは

- 子ども腰痛の原因

- 子ども腰痛の注意点

- 子ども腰痛の改善方法

- 子ども腰痛のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

子供の腰痛には、いくつかの原因があります。

腰の反り過ぎや猫背、側弯などです。近年は、スマートフォンやタブレット端末、パソコンなどの普及によって子供の猫背が増加していると言われています。

子供は、大人よりも体が柔らかく体幹も弱いため、自然に猫背の姿勢につながるため注意が必要です。

特に、長い時間勉強やゲームなど座っている姿勢をしていることが多い場合に背中の辺りから腰にかけて痛みの痛みがある場合は注意が必要です。

側弯は、生まれつきの場合、病気が原因の場合、原因不明の場合、癖や習慣が原因の場合があります。ほとんどの子供の側弯は、原因不明か癖や習慣が原因であると言われています。

子供の腰痛は他にも、股関節や膝、足首、首など腰以外の影響が関係している場合や精神的なストレス、内科系の病気などが関係している場合もあります。

子供の腰痛の原因

・ 筋肉、靭帯の疲労や損傷

① 運動による筋肉疲労

② ストレッチ不足による筋緊張

・骨や関節の成長に伴う問題

① 成長痛

② 骨端症

・スポーツ障害

① 分離症

② 椎間板障害

・姿勢の問題

① 猫背や反り腰

② 重い荷物の持ち運び

・ストレスや心理的要因

① 心因性腰痛

・病気による腰痛

① 脊椎側弯症

② 腎臓や泌尿器の病気

③ 感染症や腫瘍

子供の腰痛は、大人がよく観察してあげることが大事です。

痛みを訴えてから4日以上経過している場合や痛みを訴えている部分が限局的である場合、痛みから泣いたり夜中起きたりする場合、歩行に異変がみられる場合、動作時に庇っている様子が見られる場合などは病院に行くことをお勧めします。

側弯症が原因のこともあるため、横にふらつきながら歩いていたり左右に偏った体勢でテレビを見ていたりするというような普段の子どもの左右の癖や習慣がある場合は気をつけて見るようにしましょう。

交通事故や高い場所からの転落、激しい転倒などの怪我による痛みなどが原因となることもあるため、強い衝撃のある転倒や転落の後も注意深く子供の様子を見ることが大事です。

野球やサッカーなどのスポーツで腰を反る動きが多い場合も子供の腰痛につながる可能性もあるため気をつけましょう。

子供の腰痛で気をつけること

子供の腰痛は通常、数日から1週間程度で自然に改善しますが、2週間以上続く場合は他の病気の可能性を考慮する必要があります。繰り返し腰痛を訴える場合、特に運動後に再発する場合は、腰椎分離症やオスグッド病などのスポーツ障害が原因かもしれません。

2週間以上痛みが続く、夜間や安静時にも痛む、発熱や全身のだるさを伴う、下肢のしびれや筋力低下を伴う、片側のみに強い痛みがある、痛みが徐々に悪化しているなどの場合早めに小児科や整形外科にいきましょう。

子ども腰痛の改善方法はいろいろあります。薬を使う場合は、非ステロイド系の消炎鎮痛薬や湿布薬、血流改善薬、筋弛緩薬、ビタミン薬などを使って改善を行います。他にも血流をよくするために体を温めることもあります。

反り腰が原因になることも多いですが、反り腰は成長に合わせて矯正されていくため腰痛のない場合はあまり心配しなくても良いです。

しかし、中学生以上で反り腰が改善していない場合は、スポーツ系の部活動などによって腰の曲げ伸ばしを何度も行ったり回旋動作を繰り返したりすることによって腰痛を発症するリスクが高くなるため注意しましょう。

主な改善方法

・筋肉疲労、靭帯の炎症による腰痛

安静: 過度な運動を控え、腰に負担をかけないようにします。

温熱法: ホットパックや温湿布を使用し、血流を促進して筋肉の緊張を和らげます。

軽いストレッチ: ハムストリングスや腰周りの筋肉を伸ばすストレッチを行います。

鎮痛薬の使用: 痛みが強い場合は、小児用の鎮痛薬が処方されることがあります。

・成長期特有の腰痛

安静と経過観察: 無理をせず、成長に伴って症状がおさまることが多いため、過度な運動を控えながら経過を見ます。

生活習慣の見直し: 姿勢を良くする、過剰な負荷を避けるなどの指導を行います。

栄養補給: カルシウムやビタミンD、マグネシウムなど骨の成長を助ける栄養素を意識的に摂取します。

・腰椎分離症、腰椎すべり症

安静: 数週間から数か月間、運動を中止して安静を保ちます。

コルセットの装着: 腰椎を安定させ、分離した部分を改善するためにコルセットを装着します。

リハビリテーション: 痛みが改善したら、腰を支える筋肉を強化するリハビリを行います。

手術: すべり症が重度の場合などは、手術が検討されます。

・姿勢の問題による腰痛

姿勢矯正: 正しい姿勢を保てるように、椅子や机の高さを調整し、長時間座る際の姿勢を見直します。

体幹トレーニング: 腹筋や背筋を鍛えることで、腰を支える筋力を強化し、姿勢を改善します。

ストレッチ: 硬くなりやすいハムストリングスや股関節周囲の筋肉を柔軟に保つため、定期的にストレッチを行います。

・スポーツ障害による腰痛

運動制限: 症状が改善するまでスポーツを中止します。

電気や温熱法、マッサージ: 電気や温熱、マッサージなどを行い、筋肉や関節の負担を軽減します。

フォームの改善: 再発を防ぐため、スポーツ時の姿勢やフォームを指導します。

筋力バランスの改善: 体幹トレーニングを行い、腰や下肢の筋力バランスを整えます。

最近はランドセルの重さによって子供が腰痛を引き起こすケースも非常に増えており、ランドセル腰痛とも呼ばれています。

ランドセル腰痛を防ぐためには、ランドセルの肩ベルトを調整したり体とランドセルの間に隙間ができにくいクッション性のあるランドセルを使ったり、フロントストラップを使ったりするなどの方法が有効です。

また、重いランドセルを背負うと背中全体で受け止めようと前かがみになって歩いてしまうことが多いです。

しかし、前かがみで歩き続けると、腰に負担がかかり腰痛につながってしまうため、前かがみであるかないように注意することも大事です。

ランドセル腰痛の予防方法

・ランドセルの重さを適切にする

ランドセルの重さは、子供の体重の10~15%以下が推奨されています。教科書や荷物を整理し、不要なものを減らして軽くする工夫をしましょう。

・正しい背負い方を教える

肩ベルトを適切な長さに調整し、背中にフィットさせます。ランドセルが腰より下に垂れないように調整することで、腰への負担を減らせます。両肩でしっかり背負うように指導しましょう。

・体幹を鍛える

体幹を支える筋肉を鍛えることで、重い荷物を背負っても腰に負担がかかりにくくなります。簡単な体幹トレーニングやストレッチを習慣化すると効果的です。

・適切な休憩を取る

長時間ランドセルを背負うと筋肉が疲労するため、途中でランドセルを下ろし、腰や背中を休めるようにします。

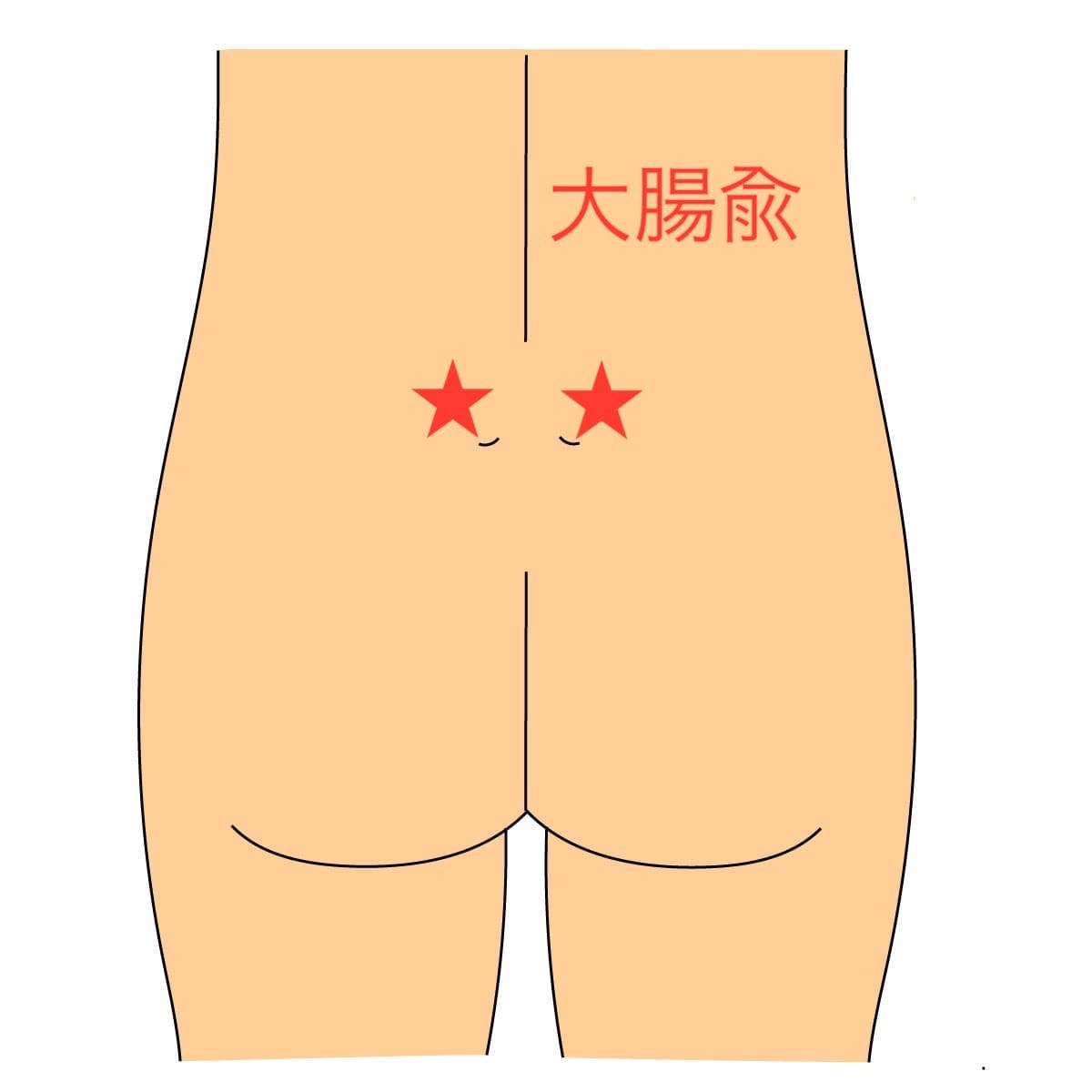

・大腸兪

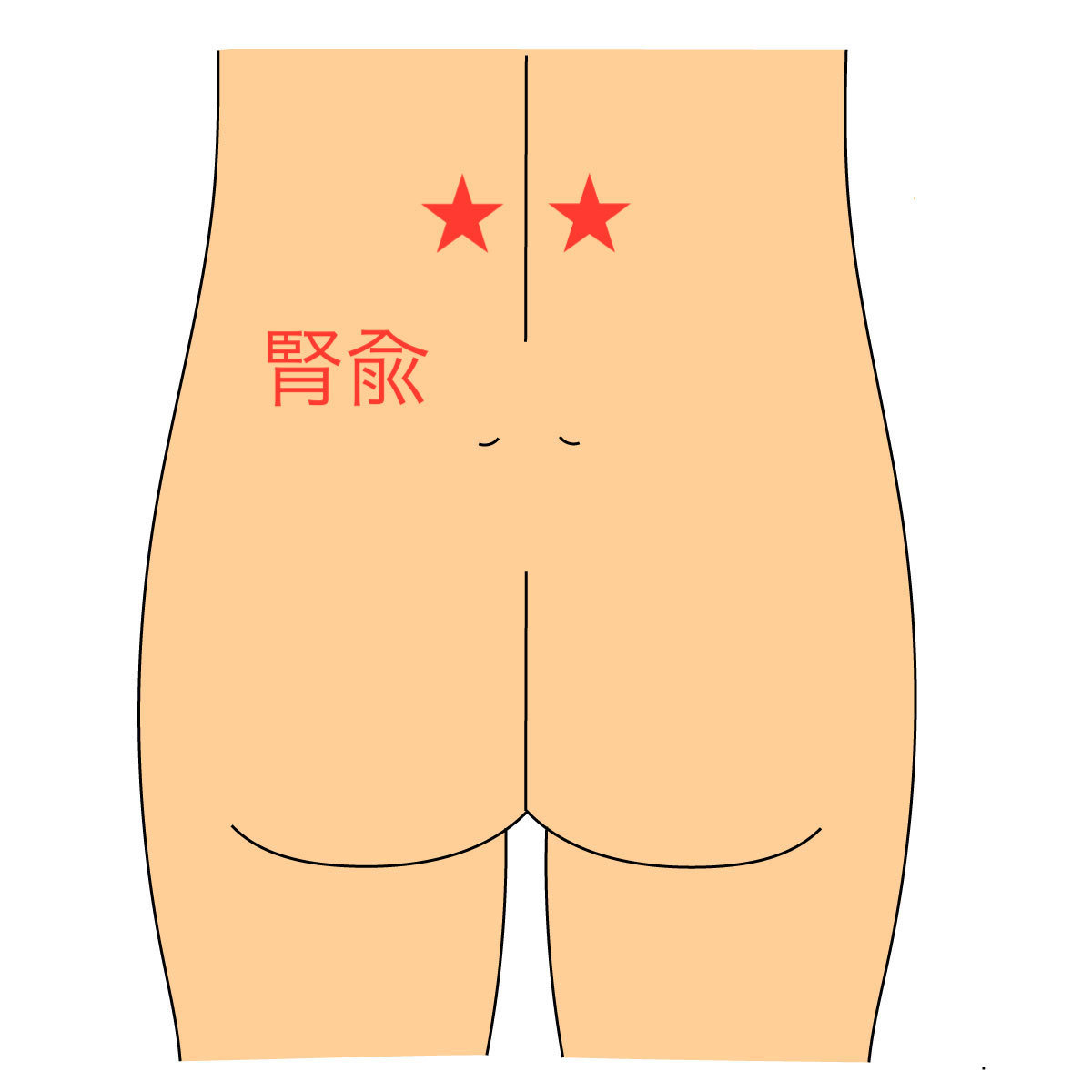

・腎兪

・太衝

大腸兪

大腸兪は、腰痛や坐骨神経痛に効果的なツボです。

大腸兪は、大腸の病気を改善する効果が高いツボであるとも言われており、下痢や便秘、痔疾などの悩みがある時にも有効です。

大腸経の兪穴であり、大腸兪から大腸経のエネルギーが入るとされています。

腎兪

腎兪は、ツボの場所が腎臓に近く、腎臓の病気に対して効果を発揮することが名前の由来であると言われています。

腰や下肢のだるさに対して有効で、冷えているときなどはあたためても効果的です。

めまいや耳鳴りに対しても有効で、女性の場合は月経不順にも効果があると言われています。

太衝

太衝は、腰部を前屈する時の辛さや腰の痛み、重さなどがある場合に有効なツボです。

他にも、自律神経を調整して緊張をほぐす効果や肝機能を高める効果もあります。ストレスを感じている人などにもお勧めできるツボなのです。

ツボの位置と押し方

大腸兪

大腸兪は、腰骨の1番上を結んだ線の高さで、背骨より左右に指2本分外側に進んだ場所にあります。

押すときは、両手を腰に当てて親指を使ってゆっくり押していきます。便秘を改善したい場合は、リズミカルに軽く叩くことも有効です。

腎兪

腎兪の場所は、ウエストの高さで背骨より左右に指2本分外側に進んだ場所です。

押すときは、両手をウエストに当てて親指を使って円を描くように下から上にゆっくりと回転させながら押していきます。

太衝

太衝は、足の甲側にあるツボで、親指と人差し指の骨が合わさる場所にあります。

押すときは、親指をツボにあてて他の指を足先にかけ、足の指を手前に引くようにして押します。

ペンなどの先の丸いもので押しても良いです。しかし、あまり強く刺激してしまうと痛みを感じるため、硬いものを使って押すときは特に優しく押すように注意して押しましょう。