薬剤性肺炎の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2022年 6月23日

更新日:2025年 9月 4日

本日は薬剤性肺炎について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 薬剤性肺炎とは

- 薬剤性肺炎の症状

- 薬剤性肺炎の原因

- 薬剤性肺炎の改善方法

- 薬剤性肺炎のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

薬剤性肺炎は、薬によって起きる肺障害のことです。薬剤性肺炎には色々なタイプが含まれており、中には急性の肺炎や亜急性の間質性肺炎、好酸球性肺炎などがあります。

原因となる薬はいろいろあり、抗がん剤や抗リウマチ薬、漢方薬、消炎鎮痛薬や抗菌薬などの病院で使われる薬だけではなく、一般用医薬品や健康食品などが原因となることもあります。

薬剤性肺炎の原因となる薬はいろいろあります。抗がん剤や抗リウマチ薬、漢方薬、消炎鎮痛薬や抗菌薬などの病院で使われる薬や、一般用医薬品、健康食品などが原因となることもあります。

場合によっては、一般的な肺炎を改善するために使われる抗菌薬が原因で薬剤性肺炎が起きることもあります。

薬剤性肺炎が発症するメカニズムでは、薬が持っている潜在的な毒性によって起こるケースと、薬に対してのアレルギー反応によって起こるケースがあります。

薬剤性肺炎を引き起こす薬剤には、抗がん剤、抗生物質、抗炎症剤、心血管薬、抗精神病薬などがあります。これらの薬剤は、それぞれ異なるメカニズムで肺に影響を及ぼし、肺炎を引き起こす可能性があります。

抗がん剤による薬剤性肺炎は、がんの改善薬が正常な肺組織に悪影響を及ぼすことで発生します。抗がん剤はがん細胞を攻撃することで腫瘍の成長を抑える効果がありますが、同時に正常な細胞も傷つける可能性があります。これが肺組織にダメージを与え、肺炎を引き起こす原因となります。

抗生物質による薬剤性肺炎は、細菌感染の改善に使用される抗生物質が肺に影響を及ぼすことで発生します。抗生物質は細菌を殺菌することで感染を抑える効果がありますが、一部の抗生物質は肺の免疫反応を変化させることで肺炎を引き起こすことがあります。

抗炎症剤による薬剤性肺炎は、炎症を抑えることで痛みや腫れを和らげる効果がありますが、一部の抗炎症剤は肺の免疫反応を変化させることで肺炎を引き起こすことがあります。

心血管薬による薬剤性肺炎は、高血圧や心臓の病気の改善に使用される心血管薬が肺に影響を及ぼすことで発生します。一部の心血管薬は肺の血管を収縮させることで肺炎を引き起こすことがあります。

抗精神病薬による薬剤性肺炎は、精神的な病気の改善に使用される抗精神病薬が肺に影響を及ぼすことで発生します。一部の抗精神病薬は肺の免疫反応を変化させることで肺炎を引き起こすことがあります。

薬剤性肺炎の症状は、息切れや呼吸困難、痰のない咳、血痰、発熱、倦怠感などです。他にも、皮疹や口腔内粘膜疹などが見られることもあります。

症状が軽い場合は、特に自覚症状は現れません。そのため、場合によっては胸部X線などによって薬剤性肺炎を発症していることが発見されることもあります。

症状が重い場合は、呼吸不全になることもあります。

調べてみると、経皮的動脈血酸素飽和度が下がっていたり、胸部の音を聞いた時乾性ラ音が聞き取れたりすることもあります。

主な症状

・呼吸困難

薬剤性肺炎の代表的な症状の一つが呼吸困難です。肺の炎症反応により、肺胞が損傷し、ガス交換がうまく行われなくなるため、酸素の供給が不足し、呼吸困難が引き起こされます。呼吸困難の程度は軽度から重度まで様々であり、重症化すると生命を脅かすこともあります。

・咳

咳も薬剤性肺炎の代表的な症状の一つであり、肺の炎症により気道が刺激されることで起こります。咳の症状は、乾いた咳や痰を伴う咳があり、痰は透明から黄色、緑色、または血痰となることがあります。

・発熱

薬剤性肺炎により肺に炎症反応が起こると、体温が上昇することがあります。発熱は通常38度以上の体温上昇を指し、体温の上昇幅や持続時間は個々の患者や病状によって異なります。

・胸痛

胸痛は薬剤性肺炎において比較的珍しい症状ですが、肺の炎症が胸膜に及ぶと胸痛が引き起こされることがあります。胸痛の特徴や程度は様々であり、胸のどの部位に痛みが現れるかも異なります。

・その他の症状

薬剤性肺炎による肺の炎症反応が全身に影響を及ぼすことがあり、全身倦怠感や食欲不振などの症状が現れることがあります。また、薬剤性肺炎に関連して他の臓器に障害が生じることもあり、肝臓や腎臓の機能障害などが見られることがあります。

薬剤性肺炎を改善するためには、最初に原因であると疑われる薬をやめることが大事です。症状が軽い場合は原因となっている薬をやめるだけで改善することもあります。

しかし、自分が発症している病気があり、その病気を改善するために必要である薬が原因になることもあります。その場合は、他の種類の薬に変えることが必要になります。

また、原因になった薬は再び使わないようにすることも大事です。

症状が中等度以上の場合や原因となっている薬をやめただけでは改善しない場合、ステロイドを使います。症状が重くなると、ステロイドを大量に使う方法で改善を行なった後、ステロイドの内服を行うことも多いです。

主な改善方法

・原因薬剤の特定と中止

薬剤性肺炎の改善の第一歩は、原因となる薬剤の特定と中止です。症状が発現した時点で、使用していた薬剤を詳細に検討し、病状との関連性を評価することが重要です。原因となる薬剤が特定できた場合、その薬剤を中止し、代替薬の使用を検討します。

・酸素の補充や人工呼吸器の使用

薬剤性肺炎の改善において、重要な要素で、状態によっては、酸素の補充や人工呼吸器の使用が必要となることがあります。また、栄養状態の改善や体液バランスの調整も大切です。これにより体力を回復させ、病状の改善を図ります。

・副腎皮質ステロイドの使用

薬剤性肺炎に対する改善として、副腎皮質ステロイドの使用が検討されることがあります。ステロイドは強力な抗炎症作用を有しており、肺の炎症を抑えることができます。ただし、ステロイドの使用には副作用のリスクが伴うため、慎重な判断が必要です。ステロイドの使用が適切であるかどうかは、症状や病状によって異なります。

・その他の方法

薬剤性肺炎の改善方法には、その他にも様々な改善方法が検討されます。免疫調整薬や抗線維化薬の使用が考えられることもあります。また、特定の病因による薬剤性肺炎の場合、それに対応した改善が必要となることがあります。たとえば、感染症による薬剤性肺炎の場合、適切な抗感染症薬の使用が必要となります。

鍼灸院には基本的に薬で悪化して来院される人が多いです。薬は適切に使用すれば効果を発揮しますが、過剰な量や長期な不適切な使用は症状の悪化につながります。

この現象を理解するためにはアルント・シュルツの法則が役に立ちます。この法則は、生理学や薬理学において刺激の強さと生体反応の関係を示す原則で、ドイツの薬理学者ルドルフ・アルントとユーゴ・シュルツによって19世紀に提唱された法則です。

この法則では、

- 弱い刺激は活動を促進する

- 中程度の刺激は活動を維持する

- 強い刺激は活動を抑制する

- 非常に強い刺激は活動を停止させる

と提唱されています。

アルント・シュルツの法則は薬の使用においても非常に重要な法則です。適切な容量の薬は効果を発揮し改善を助けてくれますが、容量が過剰になったり長期にわたって使用されたりすると期待される薬の効果を超えて整体に有害な影響を及ぼすことがあります。これが薬の副作用の原因となります。

当院では、お腹が痛い、気持ち悪くて全身がだるいなどという訴えで来院され、薬をいつから飲んでいるのか尋ねると、月単位や年単位で服用しているという方も多いです。そういう方の飲んでいる薬の副作用を調べると、悩んでいる症状と薬の副作用が一致していることが多いです。

薬害が起きることの多い薬

当院で1番多いのは胃酸を下げる薬です。プリトポンプ阻害剤という胃酸を下げる薬は適量で使用していると胃酸の分泌を抑えて胃潰瘍や逆流性食道炎の改善に効果を発揮しますが、長期にわたって使用されると胃酸の分泌が抑えられすぎて腸内細菌叢が乱れることがあります。

これによりクロストリジウム・ディフィシル感染症のリスクが高まります。また、肺炎のリスクも上昇することが報告されています。

胃薬の長期使用は胃酸の分泌が抑えられることで食事から摂取できる微量元素の吸収が邪魔されたり骨折や認知症血管の病気のリスクが高まったりします。このリスクは病院の先生も知っているリスクです。

心臓の薬であるデジタリスもリスクがあります。デジタリスは心臓の収縮力を高める薬です。しかし、過剰に摂取してしまうと心拍数を過度に抑制してしまい生命の危険を及ぼすことがあります。適切な刺激は効果を発揮しますが過剰な刺激は逆効果になるのです。

日常生活に当てはまるアイント・シュルツの法則

薬だけではなく日常生活にもこの法則は当てはまります。

・コーヒー

コーヒーは多くの人にとって大好きな飲み物の一つですが、その摂取量もアルント・シュルツの法則に当てはまります。適量のコーヒーは集中力を高め仕事の効率をアップさせますが、飲みすぎてしまうと手が震えたり不安感が増したりカフェインの過剰摂取によって起こるカフェイン依存症になります。また、過度のカフェイン摂取は眠りの質も低下させてしまいます。

・温泉

温泉に行くことは素晴らしいことですが、温泉の温度にもアインとシュルツの法則は適応します。温めのお湯はリラックス効果があり、筋肉の疲労を和らげてくれますが、暑すぎるお湯は逆に体に負担をかけてしまい、心拍数が上がることがあります。温度に注意して適度な湯加減で楽しむのがポイントです。

・チョコレート

少量のダークチョコレートはポリフェノールを多く含み、抗酸化作用がありストレスの軽減に非常に役立ちます。しかし食べすぎるとカロリーオーバーや糖分の過剰摂取、体重増加の原因にもなります。

・ストレス

適度なストレスは集中力やパフォーマンスを向上させますが、過度なストレスは健康を害します。胃酸がいっぱい出たり脳過敏症や胃潰瘍、うつ病になったりすることもあります。過剰なストレスによる体調変化が起こったり体を壊したりすることは多々あります。

・音楽

適度な音量で音楽を聴くとリラックスや集中力が高まります。しかし、音量が大きすぎると耳に負担がかかりストレスを感じることがあります。特に長時間大音量で音楽を聴いてしまうと聴覚に悪影響を及ぼします。そのことによって起こる騒音性難聴は当院でも多いです。

何事にも適度がベストなのです。

薬害の対策方法

西洋医学は個々の薬の適正量は判断しません。処方して初めてリアクションがあった上で量を調整することはしますが、基本的に薬の副作用で悩んでいる人は刺激に敏感です。刺激に敏感な人は当院では脳過敏症に該当する人が多く、脳が過剰反応してしまい普通の人の適正量の刺激でも異常な刺激として受け取ってしまい、体調を崩す人が多いです。

他院に行っていた人が他の鍼灸院に行って叫ぶほど痛い鍼を受けたという話を聞きました。私が担当したときは少しの頭痛で悩まれていたのが今は24時間ずっと頭痛がしていると訴えていました。

過剰な刺激は体に変調を起こします。ただし、数値化されないため担当する医師や施術者、本人もどのくらいの刺激で変調を起こすのかわかりません。

アイント・シュルツの法則を理解した上でこの対策法は1つしかありません。対策法は自分の適正量を自分で自覚することです。自分の適正刺激の量は本人も施術者も医師にもわかりません。ただ本人は自分の体と見つめあっているため、この刺激以上の刺激を与えられたら明らかに悪化するというのを自覚する必要があります。

自分がここまでやったから、お金を出したから、遠いところまで来たからと考えたり、体調を良くするためにこれぐらいの刺激は我慢しようと思ったり、これは好転反応の1つで回復までの前段階だと勘違いしたりすることがありますが、体の回復と意識は関係ありません。下手に結びつけると悪化してしまうのです。

自分の意識で判断することはできません。感覚で理解する必要があります。意識は判定員で反応は体と脳が起こすのです。

薬を飲んだり鍼や整体を受けたりした時の自分の感覚が本当に正しいのかということを意識で判断しないといけません。この時施術者への気持ちやお金をかけた気持ち、自分の体には強い刺激が必要だという考えなど回復に必要ない考えは捨てることが重要です。

自分の体がきちんと変化しているのか、施術者が体の変化をきちんと見極めてくれるかを冷静に判断しましょう。施術者は体が変化しているのかを体の反応で判断します。リアクションは一意見にすぎず、判定にはあまり関係ないのです。施術者が体と脳の反応を見て体と脳の反応を見て施術をしているのかを見極めてほしいと思います。

腕がない鍼灸師や経験が乏しい鍼灸師は強い刺激を与えがちです。良くなってほしい気持ちで強い鍼をする気持ちもわかりますが、鍼の強さではなく、どれだけ経験を積んできたかどれだけの人を見てきたかということが大事なのです。どういうリスクがあってどういうメリットがあるのかということを把握した上で対応することで改善につながるのです。

この法則を考えて施術をすることで薬害で苦しむ人を少しでも減らせると考えています。

薬剤性肺炎は、薬の投与を始めてから2~3週間から2~3ヶ月で発症することが多いです。しかし、場合によっては、薬の投与を始めてから数年経ってから発症することもあります。

薬剤性肺炎は、薬を投与している時に薬が原因でもともとの薬の効果だけでなく予期していなかった有害な反応が起きて発症する肺炎のため、どのくらいの期間で反応が起こるかについては決まっていないのです。

・肺兪

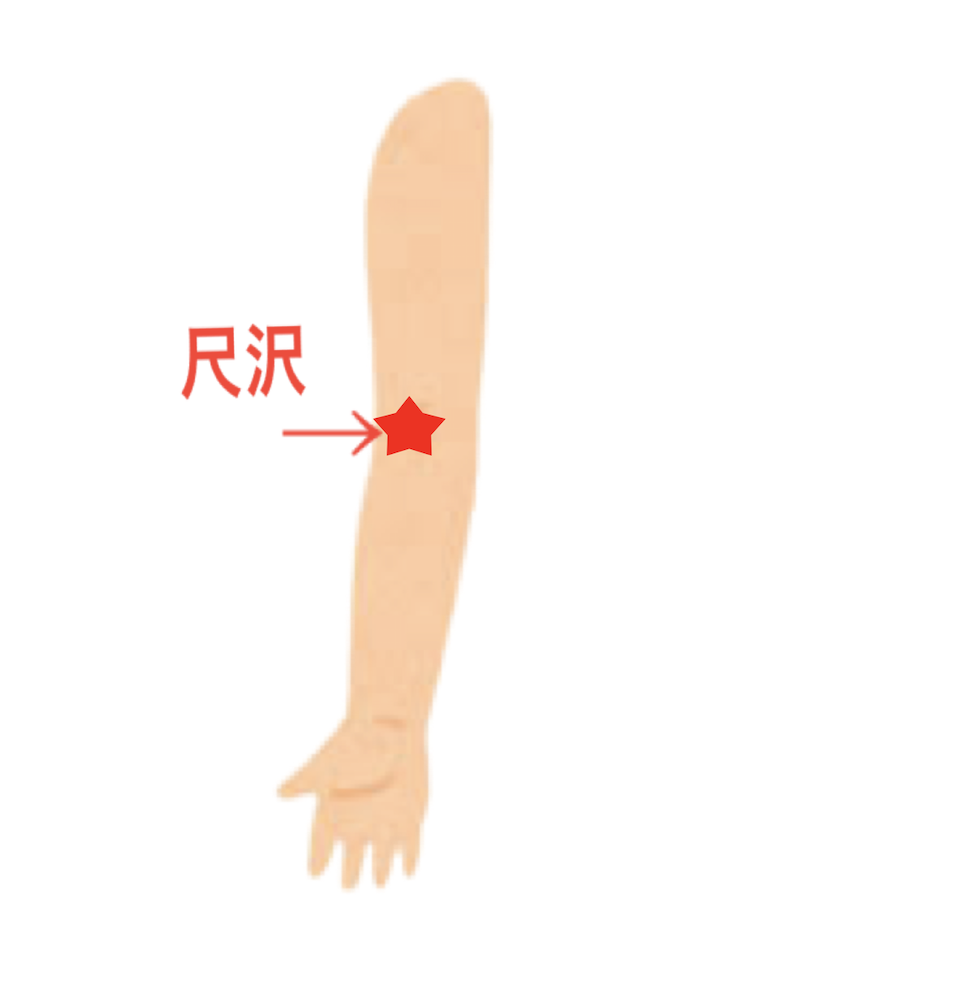

・尺沢

・雲門

・腎兪

・関元

肺兪

肺兪の兪には輸送するという意味があり、肺兪が肺に繋がって肺に気を送る場所であると考えられていたことから肺兪という名前がつけられています。

肺兪の効果は、内臓の機能や全身の機能を整えることです。内臓や全身の機能が整うと、肌が健康を保ってくれます。

さらに、呼吸器に現れる咳や息苦しさなどの症状を和らげる効果やインフルエンザなどの予防、風邪によって現れる症状を和らげる効果もあります。

尺沢

尺沢は、呼吸器に現れる色々な症状に効果を発揮します。花粉症の症状に対しても効果があると言われています。

特に、咳や痰に対して効果を発揮するツボで、喉の痛みに高い効果を発揮します。扁桃の腫れや痛みを和らげる効果もあるため、扁桃のツボと呼ばれることもあります。そのため薬剤性肺炎にも効果が期待できます。

雲門

雲門は、肺に関係するツボを集めて結んだ経絡である肺経に属するツボのため、肺に関係する症状を和らげる効果があります。

雲門が使われることの多い症状は、咳や喘息などです。また、雲門は胸部と肩に通じる場所にあるため、胸部と背部のこりにも高い効果があります。

咳がなくても肩こりによって息苦しい時にも効果を発揮します。そのため、薬剤性肺炎にも効果が期待できます。

ツボの位置と押し方

肺兪

肺兪は、肩甲骨の内上角の高さで、第3胸椎から左右外側に指幅約2本分進んだ場所にあります。左右両側にあるツボです。

背部にあるため、ツボを押すときは自分で押すよりも家族や友達などに押してもらうことをお勧めします。また、お灸などをしてもらって温めることも非常に効果的です。

尺沢

尺沢は肘を曲げた時にできるシワの上にあります。肘を曲げて親指側にある筋肉の外側のへこんだ場所を探しましょう。

お灸を行うことも効果的なツボです。お灸がないときは自分で力加減に注意して優しく押しましょう。強く押しすぎると痛い場所にあるツボのため、力加減は自分で加減することをお勧めします。

雲門

雲門の場所は、鎖骨の下縁から肩に向かって進んだ時のくぼみです。鎖骨の下から指で外に向かって触り、肩の骨にぶつかった時にあるへこみにツボがあるのです。

押すときのイメージは、体の奥へ向かってツボを押すイメージです。ゆっくりと気持ちが良く感じるくらいの力で押すことをお勧めします。