冷え性の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2019年 12月23日

更新日:2026年 1月 5日

本日は冷え性について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 冷え性とは

- 冷え性の原因

- 冷え性の症状

- 冷え性の改善方法

- 冷え性のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

冷え症は非常に女性に多い悩みです。成人女性の半数以上は冷え症で悩んでいるとも言われている程です。特に手足の先など体の中心から離れた末梢部分や、腰が冷える人が多いです。

女性の場合、食生活や月経の影響によって貧血の人が多いことや女性ホルモンの乱れによって自律神経のバランスを崩しやすいことが原因になって冷えが起きることが多いと考えられています。

しかし、最近は女性だけでなく男性の冷え症も多くなっています。

冷え症は、血液の流れが悪いことが原因で毛細血管へ温かい血液が流れず、血管が収縮し、手足などが冷えてしまう状態です。

冷え性の場合、気温には関係なく体が温まりません。冷え性では真夏の季節であったとしても冷え症の症状は現れます。

冷え症の原因としては毎日の生活習慣が非常に深く関係してきます。冷えの原因が貧血や低血圧、甲状腺機能低下症、膠原病など明らかにわかる場合、冷えは西洋医学的に改善する必要がありますが、冷えのある人の多くの場合は明らかな異常がわからないまま、手足が冷えたり寒い感じがしたりするという冷えの症状があります。

明らかにわかる原因のない場合の冷えは、一般的には冷え性体質とされます。

冷え性の原因の1つに運動不足があります。運動不足は体の代謝を悪くし、血液の流れを悪くする原因です。

筋肉量が少ない場合、体の中で熱を作ることが出来ないため、上手に体を温めることができないのです。

特に女性は男性よりも筋肉量が少ないため熱を作りにくい体質です。そのため、女性は男性より冷えやすい体質で冷え性の人が多いのです。

冷え性が女性に多い原因は、女性は男性に比べ筋肉量が少なく脂肪が多いからです。女性は筋肉が少なく付きにくいため熱を作る力が弱く、さらに、脂肪が多く付きやすいです。

脂肪は1回冷えると温まりにくいという性質があるため、冷えの原因になるのです。女性の冷え性は子宮や卵巣などの臓器があることや月経があることも関係しています。

子宮や卵巣などは血流を妨げる内臓です。そのため、女性は男性より腹部の血流が悪くなりやすいです。

月経の時、血液が出てしまうために血液が減り熱を伝える血液が体の端まで行き渡らないことも冷えの原因です。

薄着や衣類によるしめつけも冷え性の原因となります。寒い場所でスカートなどをはいて薄着すると体を冷やすことになります。

下着やタイトな衣類によっての締め付けも体の血流が悪くなり冷え症の原因になります。

男性も年齢を重ねるにつれて筋肉量や臓器の機能が低下し、熱を生むことが出来なくなります。

そのため冷えを感じるようになるのです。男性高齢者の場合は、冷え性は頻尿にもつながります。体を温めると肩こりや腰痛などが楽になるという人は冷えがある可能性があります。

冷え性には、ストレスの影響や生活習慣の乱れも関係しています。ストレスを感じると、自律神経のバランスを崩しやすくなります。

ストレスの多い状態が続くと緊張状態に働く交感神経が優位の状態が長くなり、末梢血管も収縮を続けてしまいます。すると、血行不良になり冷えた状態になるのです。

さらに、現代人の体温は、生活習慣の乱れが原因で下がっているといわれています。体温は元々朝が1番低くて、起きて朝食をとると上がります。その後、昼過ぎから夕方までゆっくりと上がり、夜に向かって下がっていきます。

生活習慣の乱れは自律神経のバランスの乱れにつながり、体温調節機能が乱れを起こし、冷え性になります。

夏場にエアコンのきいた部屋で冷たいものを食べることや冬場に温かい部屋にいることで、体の体温調節機能を使わない生活になっています。そのことによって元々ある体温調節機能が下がっている人が多いです。

冷え性は、寒いわけでもないのに手足が冷たかったり、布団に入っても手足が冷たくて眠れなかったり、お風呂に入ってもすぐに手足が冷えてしまったり、厚着をしても体が冷えたり、便秘や下痢になりやすかったり、何をしても痩せなかったりというように体のいろいろな部分に対して不調が起こります。

冷え症を放っておくと、どんどん不調が出てきてしまうため、しっかりと対策をすることが大事です。

冷えの感じ方には個人差があります。軽度の場合、冷えを感じる程度ですが、中度になってくると冷えている部分にこわばりがでます。

重度になると、冷えている部分にしびれを感じるようになります。日常生活に支障があるとできるだけ早く病院に行くことをおすすめします。

漢方では、冷えと一緒に起こる症状や部位によって、冷えの原因を考え、その原因に合わせて改善をします。

食事量が不足していることが原因で冷え性になっている場合は、きちんと食事から栄養をとり、熱を生む体を作ることが大事です。

食事制限をする行き過ぎたダイエットは控え、積極的に熱を生むたんぱく質を摂取する食生活にすると良いです。

座り仕事などでお尻の筋肉が硬まっていることが原因で冷え性になっている場合はお尻の筋肉をほぐすストレッチを行うことがおすすめです。お尻にある筋肉をほぐすことで、血流が改善されます。

内臓が冷えることが原因で冷え性になっている場合は、食べすぎに注意すること、厚着をし過ぎないこと、白湯を飲むことを心がけると良いです。

適切な食事の量を意識し、通気性の良い服を着て、白湯を飲むことを毎日の習慣にし、内臓を温めるようにしましょう。

季節関係なく、体が冷えやすい冷え性の場合は生活習慣を正すことと外側と内側の両方から温めることが大切です。

食事の量を増やしたり、きちんと睡眠をとったり、体の内側からもと外側からも保温することを心がけるようにしましょう。

栄養のある食事や適度な運動、重ね着をする、温活グッズの活用などで内側と外側の両方から温めるのです。

鍼灸の現場には基本的に冷え性の人しかいません。冷え性の人にはそれぞれ特徴があり、きちんと対策をすることで軽くなったり改善したりします。

冷え性は気温とはあまり関係ありません。血流がスムーズでなければどのようなところでも冷え性は起こるのです。

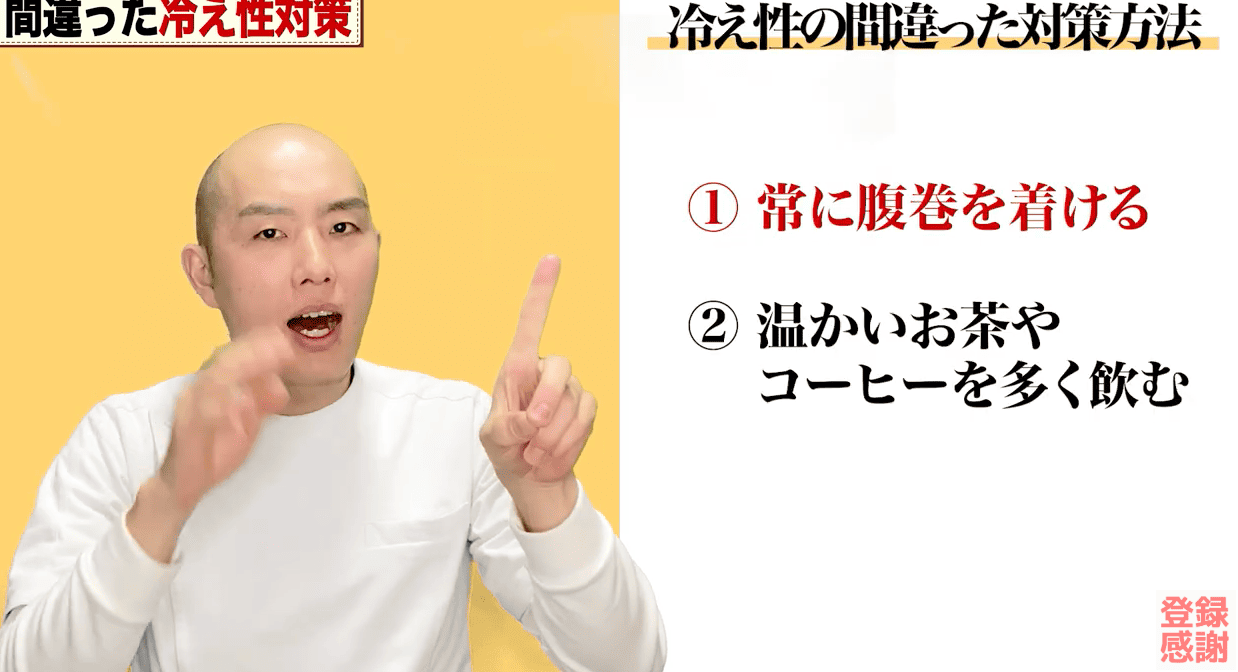

冷え性の間違った対策

①常に腹巻をつける

②暖かいお茶やコーヒーを飲み続ける

腹巻は冬のマストアイテムです。ただしずっとつけているとダメです。腹巻をすると体が温まります。人間は今の状況に適応しようとするため、ずっと腹巻をすることで体がそんなに温めなくても良いと勘違いし、代謝がどんどん悪くなるのです。自分で熱を作らないため、冷えを感じやすくなり腹巻を手放せなくなるという悪循環が起こります。

腹巻が全般的に悪いわけではなく、日中は外して夜は着けるなどメリハリをつけて腹巻を使うことが大事です。

お茶とコーヒーはカフェインが多く含まれています。カフェインが多いと体が冷えやすくなります。カフェインには血管収縮作用や利尿作用があるため、末端の血流が悪くなります。寒い時の暖かいコーヒーは美味しく感じますが、どんどん冷えに向かっていってしまっているのです。飲む場合はカフェインの入っていないものがオススメです。

冷え性対策のつぼ押しやセルフマッサージ、食事の見直しは非常に良いですが、慢性的な冷え性の人に関してはこれでは足りません。そのような方は血管の壁をこじ開けることが大事です。

慢性的な冷え性の人は血管の壁が閉じて固まっています。血管は平滑筋という筋肉で構成されています。そこで筋肉が柔らかくなったり硬くなったりして血管の直径を縮めたり広げたりするのです。

慢性的な冷え性で悩んでいる人は基本緊張しいの人が多いです。交感神経が良く働く人は自律神経でいう交感神経優位型といい、交感神経が良く働くことで平滑筋がどんどん引き締まってしまいます。

ずっと引き締まりぱなしになっている状態で自律神経を整えて緩ませることができるくらい臨機応変に働く状態であれば良いですが、緊張しいの人はずっと緊張しているため交感神経が働いて筋肉が働きっぱなしになり筋肉がほぐれないのです。

当院でもそういう方は多いです。その場合、当院では手の甲に鍼を行います。鍼によって血管をこじ開けるのです。

お風呂やセルフケア、生姜やさゆ湯などでの対策も良いですががこじあけることが必要です。お風呂でもこたつでも足が冷えている人は、血管が狭いままのため血管の壁をこじ開けなければ改善しないのです。

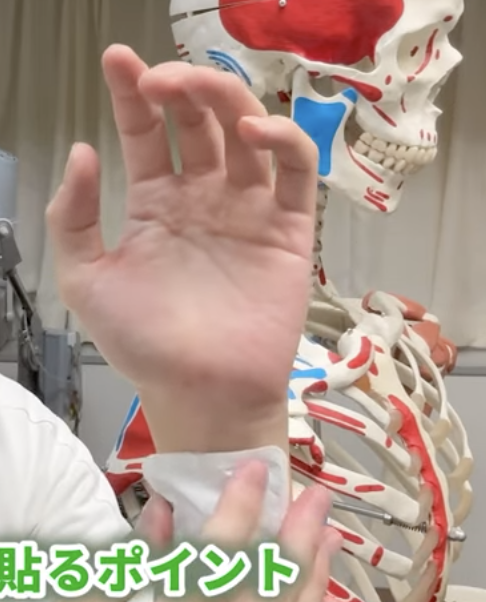

血管の壁をこじ開けるやり方

血管の壁をこじ開けるやり方は骨と骨の間をぐりぐりすることです。

腕の骨は尺骨と橈骨で構成されています。この2つの骨の間に血管や神経、筋肉が通っているため、この骨の間を狙ってぐりぐりしましょう。押しても上の方に筋肉があって入らないためえぐって縦にぐりぐりします。

手の甲の場合は、中手骨の骨の間を狙って縦に削ぎ落とすような削ぎ落とすようなイメージで行います。

細い血管が開いたり近くを通る神経が刺激されたりするため手まで響くはずです。こじ開けた時に初めて血管が開くため思いっきりぐりぐりすることで末端が温まる感覚が出てくるはずです。是非やってみてください。

冷え性の改善に良い方法に入浴があります。シャワーではなく、お風呂につかって体を温めると良いです。

お湯の温度は38℃~40℃くらいに設定し、ぬるめのお湯にじんわり汗をかくくらいまで入ることがお勧めです。少し長めにお湯につかる感覚でぬるめのお風呂に入りましょう。

入浴によって副交感神経が働き、血管が広がるため血行が良くなります。お風呂にはリラックス効果もあるため、リラックスして体の芯から温めることが効果的です。

血液の流れを良くするには、新陳代謝を上げることが大切です。そのために効果を発揮するものは、適度な運動です。

激しいスポーツではなく、軽いウォーキング程度でも効果があります。日常生活で少し歩く距離や時間を増やしたり、用事の合間など少しの時間でも簡単なストレッチをしたりすると良いです。

特に、就寝前にストレッチをすると、血行が良くなり体温が上がります。体温が上がることによって冷えに悩まされることもなく、よい睡眠がとれます。

毎日のどこかの時間でも生活の中に体を動かすことを意識して取り入れることをお勧めします。

・三陰交

・湧泉

・気端

・虎口

・指間穴

・陽池

・太谿

・太衝

・八風

三陰交

三陰交の三陰は足の厥陰肝経、足の少陰腎経、足の太陰脾経の3つの経絡の意味です。三陰交の交は交わるの意味です。三陰交は、1穴で3つの経絡の効果を期待することができる大切なツボなのです。

三陰交は、女性特有の子宮の成長と発育の機能を司っており、女性の健康の維持と増進にはかかせないツボです。

三陰交は、特に女性に特有の病気に効果が高いのです。冷え性だけではなく、生理痛や生理不順など子宮関係の問題や更年期障害などにも効果的です。

さらに、消化器系の問題にも効果的なつぼで、下痢や便秘などの悩みがある場合にもおすすめです。

湧泉

湧泉は、刺激すると生命エネルギーが湧いてくるという意味のツボです。

湧泉は冷え性の改善やむくみの改善に効果的なツボです。湧泉は、免疫力に働いている足の少陰腎経という経絡の出発点にあたるため、冷え性やむくみの改善だけではなく疲労を回復して元気になる効果もあります。

他にも、湧泉にはリラクゼーションの効果があります。3分間程度、湧泉を中心に土踏まずの周りをゆっくり指圧してみましょう。下半身から全身の疲れがと抜けて身体が軽くなる実感が得られると思います。

気端

気端は、足の先端にあるツボです。指の間は、気が滞りやすい部分です。そのため、刺激して通りを良くすることが大事です。

気端は冷え性の中でも、特に足先の冷えが気になる時に改善が期待できるツボです。

気端の先端をつまんでマッサージを行うと、足先の冷えを改善できるのです。気端は、足の先端にあるため、つぼを押すだけでなく、足湯などに入って温めることも効果的です。

ツボの場所

三陰交の場所は、足のくるぶしの頂点から、手指4本分上です。骨の際のくぼみにあります。

湧泉の場所は、足の裏の土踏まずのやや上方の中央部です。足の指を曲げたときにできるへこみにあります。

気端の場所は、足の指の先端です。

太谿の場所は、足の内側にあるくるぶしの頂点から、アキレス腱の方に向かってなぞっていき、少しだけへこんでいる部分です。

太衝の場所は、足の親指と第2指の骨の間をつま先側からなぞっていき接合している部分の手前です。

八風の場所は、足の甲です。足の親指から小指までの各指の付け根の間にあります。

虎口の場所は、親指と人差し指の間です。

指間穴の場所は、人差し指から小指までの間です。

陽池の場所は、手首の真ん中です。手首を反らせたときに線ができます。その線の真ん中にあるくぼみにあります。

ツボの押し方

三陰交は、両手で包むように親指を重ねて押します。少し強めに押すことをお勧めします。

太谿は、軽く押すと良いでしょう。

湧泉は、両手の親指で押します。息を吐きながら約3秒ツボを押し、息を吸って3秒離します。強めに押すことをお勧めします。

八風は、親指と人差し指でツボを挟むようにつまみ、押しながら揉みます。離す時は、指先方向に向かって引っ張ってから離します。この推しながら揉み引っ張って離す動作を10回ほど繰り返します。強めに押すとより良いです。

八風は、足裏側から、各足指の間に手の指を奥まで入れて足首を回すことで手軽に刺激することもできます。

虎口は、親指と人差し指でツボをつまむように挟み、押しながら揉みます。離す時は、指先に向かって引っ張ってから離します。推しながら揉み、引っ張って離す動作を10回ほど繰り返します。虎口は、少し強めに押すことがポイントです。

指間穴も、虎口と同じように親指と人差し指でツボをつまむように挟み、押しながら揉み、指先に向かって引っ張って離す動作を10回ほど繰り返します。

陽池もぐりぐりと少し強めに押すことをお勧めします。

ツボを押すタイミングとしては、風呂から上がった後や寝る前、ストレッチをした後などがお勧めです。

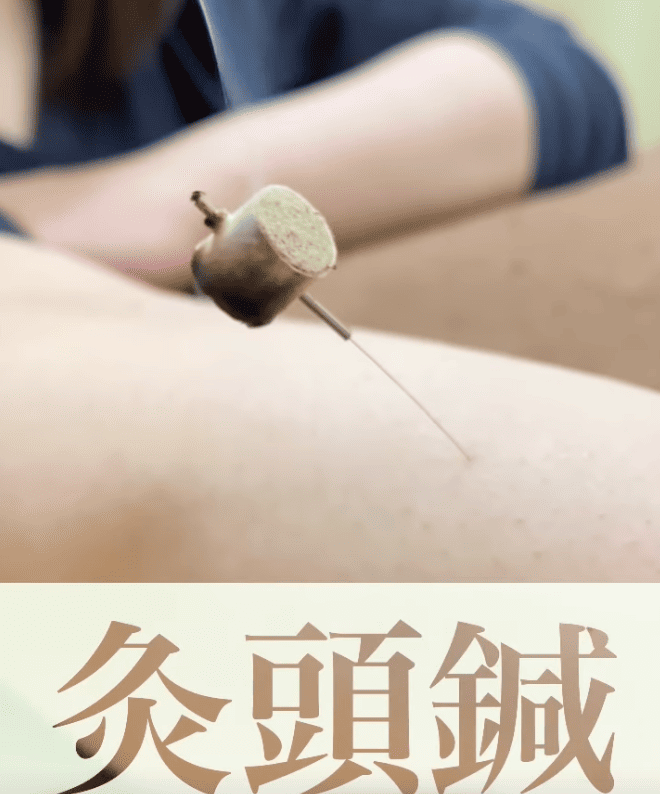

灸頭鍼

冷えと凝りで倒れそうな人にオススメなのは灸頭鍼です。お灸と鍼の施術で、東洋医学の合わせ技です。

これをやると凝りが解け、内臓の機能を回復させてくれます。

ツボの刺激には使い捨てカイロも効果的

ツボは基本的には指圧によって効果を実感できます。日本では昔からお灸や鍼などはよりツボに刺激を与え、大きな効果が期待できるとされています。

しかし、自分ですぐに行うことはできません。自宅で自分でできることとして、使い捨てのカイロを使ったセルフケアがあります。お灸と同じように、使い捨てのカイロで続けてツボを温め、冷え性の改善に繋げましょう。

使い捨てカイロには、貼るタイプや貼らないタイプがあります。貼るタイプでも肌に直接貼るものや靴下に貼るものなどいろいろあります。大きさもいろいろで、非常に幅広いタイプが販売されています。

自分の温めたいツボに合わせて使い分けましょう。カイロで温まった熱を逃さないために、膝かけや服やくつ下、ストールなどで覆うことで、フタの役割をしてくれるため、より効果が高まります。試してみてください。

冷え性や自律神経の乱れに悩んでいる人は多いと思います。手足が冷たいと辛い布団に入ってもなかなか暖まらず、寝れなかったり寝つきが悪くなったりしてしまいます。ストレスが溜まりやすく体調の波が激しくなってくることも多いです。

集中力が下がったりパフォーマンスが下がったりしてしまい、単なる不快感にとどまらず日常生活に大きな影響を与えてしまうのです。

外に出かける時にポケットに入れるカイロは使っている人も多いと思いますが、誰でも気軽に行えるセルフケアとしてもっと効果的な貼り方があります。

鍼灸師の視点から冷え性だけではなく、自律神経の乱れにも効果を発揮するカイロの貼り方を5つ紹介します。

カイロはただの暖かい道具だと思っているかもしれませんが、実はカイロには科学的にも証明された効果があり温熱療法という改善法にもよく使われます。

温めることによって体の血流を促進させて、神経や筋肉の緊張を和らげる効果があります。特にカイロのように局所的に温めることによって血流が良くなった冷えや痛みを根本から改善することができます。さらに内臓を温めて全身の血流が改善されるため、消化不良や便秘、ホルモンバランスの乱れが改善します。

また、首の後ろにある延髄、首の前側にある星状神経節、脊髄の胸椎にある交感神経幹などに温熱刺激を与えるとストレスを軽減するため、リラックス効果を得ることができます。これは、カイロの温熱効果が副交感神経を活性化することによって体をリラックスさせる状態に導くためです。

冷え性とは、血流が滞って体温調整がうまくいかない状態のことです。特に女性に多い悩みで手や足の先が冷たくなってしまい、時には体全体が冷えてしまうことがあります。

冷えが続くと消化不良、腹痛、免疫力低下など体の他の部分にも悪影響を及ぼします。その結果風邪をひきやすくなったり自己免疫疾患を発症したりすることがあります。冬になると寒くなる肌荒れ湿疹ができるという人も結構います。

自律神経の乱れでは、気持ちが不安定になったり睡眠の質が悪くなったりイライラしたりなど様々な不調が現れます。自律神経は体内の様々な機能を調節する神経でストレスや疲れが溜まるとバランスが崩れてしまいます。

この2つの問題は簡単には改善しないと思われがちですが、カイロの使い方で大きく改善する可能性があります。

カイロを貼るべき5つのポイント

①仙骨

仙骨は背中側の骨盤のちょうど真ん中にあります。この骨の上にカイロを置いてみましょう。仙骨は骨盤の中心に位置しており、腸や膀胱、卵巣、前立腺など骨盤内臓器との関係が深いです。自律神経系に作用する仙骨神経叢が仙骨の周辺を通っているため、ここをカイロで温めると副交感神経が興奮して体がリラックスしやすくなります。

特に骨盤内には大腸と小腸、膀胱、卵巣、精巣、前立腺といった腸や生殖器が密集しているため、温熱効果で内臓が活発になりやすいです。下痢をしやすい人や生理不順に悩んでいる人は仙骨をカイロで温めると改善しやすいです。

当院でも仙骨にお灸をしています。血糖値の高い人や大腸や小腸の機能が下がっている人、お腹が張りやすい人、便秘の人などにも行います。さらに子宮筋腫にアプローチする時にも仙骨を温めます。

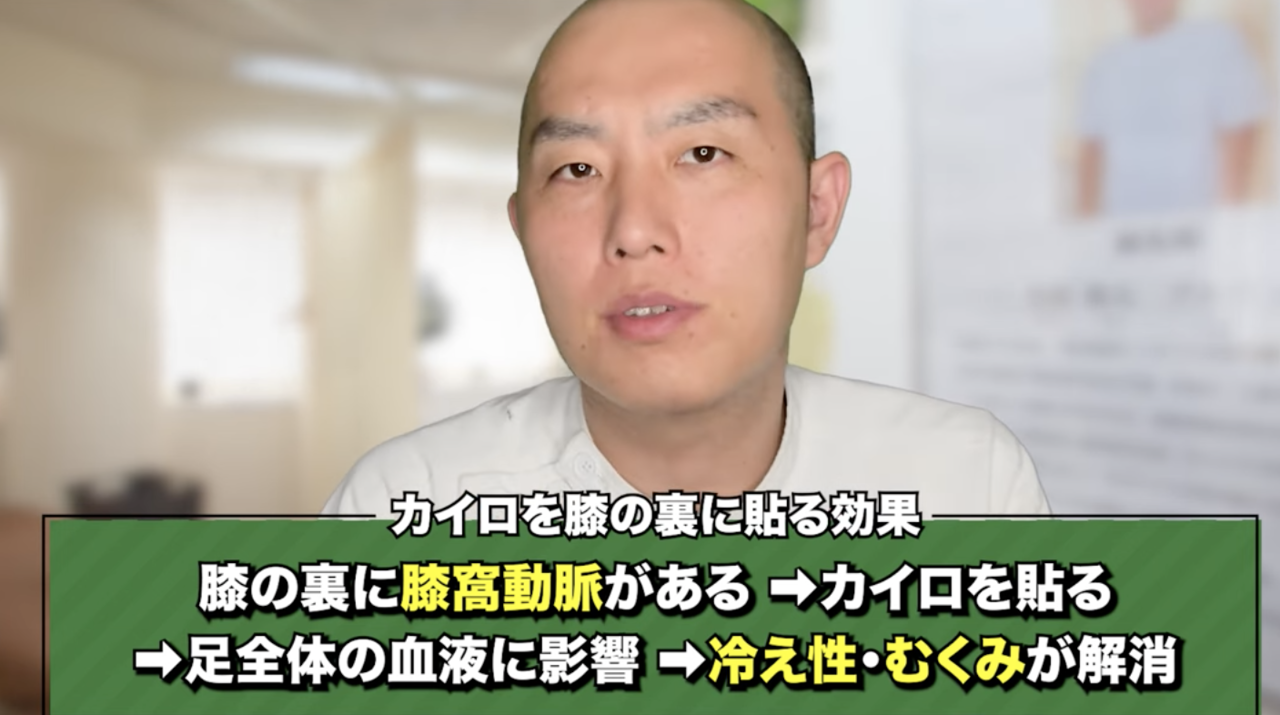

②膝の裏

膝の裏には膝窩動脈が通っています。膝の裏の温熱刺激は足全体の血液に影響を与えるため、冷え性や浮腫の改善に効果を発揮します。膝裏は膝窩リンパ節といってリンパの排水溝になっています。膝裏のカイロはリンパの観点からも非常にオススメです。

③手首

手首には内関というツボがあり、胃腸の不調やストレスに対応するポイントとして有名です。当院でも車酔いや目眩による吐き気によく使います。冷たい指先を温めるよりも指先を担当する血管を狙った方がより温まりやすいのです。

④首の第7頸椎の裏

自律神経には副交感神経や交感神経という2つの神経があります。

交感神経の核となるのは胸髄というポイントです。胸髄は脊髄の胸あたりを担当する少し太い部分で、胸髄が興奮することで体が戦闘体制になります。それが続いてしまうと末端が冷たくなってしまったり冷えを感じやすくなったりします。胸髄にアプローチするために第7頚椎をカイロで温めてほしいです。

交感神経が昂ってしまうと皮膚に存在する立毛筋毛という立たせる筋肉が興奮します。すると近くにある皮脂腺という脂を出すところが詰まってしまってニキビができてしまいます。そのため交感神経が昂っている人は背中にニキビができやすいのです。背中にニキビができやすかったり冷え性を感じやすかったりする人は第7頚椎にカイロを貼りましょう。

⑤足の甲を足の裏

足には内臓のツボが集中しているため、足の甲と裏を温めると体全体のバランスが整います。体の解剖学的には末端を刺激することによって副交感神経が優位になります。副交感神経が昂ると末端血管が広がるため、結果的に手足の冷えが改善されるという好循環が生まれます。

足の甲と裏を温めることは心身のリラックスに関わるポイントのため、就寝前に温めると睡眠の質が上がります。

カイロを貼る具体的なポイント

仙骨

お尻の少し上が腰です。腰から降りてくると腸骨稜という骨に当たります。腸骨稜から内側に入ると上後腸骨棘という骨があります。

仙骨はちょうど背骨からゆっくり下がっていくとお尻のあたりでこの骨の塊(ひし形の骨)があります。仙骨の下には仙骨神経叢という卵巣や膀胱、大腸や前立腺などの骨盤の中にある内臓の神経があります。ここをカイロで温めることによってお腹の中の内臓を調整できます。

貼り方はカイロを仙骨の上に包み込むように貼ります。小さいタイプのカイロの場合は縦で貼りましょう。

膝裏

膝を曲げると折り曲がるところにシワがあります。このシワの上に貼るのが1番ベストです。

膝の後ろの骨がちょうど凹んでいる場所に膝窩リンパ節や膝窩動脈などの大事な血管が通っているためここをカイロで温めると足の末端まで血流が温かくなりやすいです。

貼り方は膝裏のシワにカイロを横に貼ります。

手首

手首を曲げるところにシワがあります。手首のシワから下に2cm下がったところに内関というツボがあります。

このツボにカイロを貼りましょう。貼り方は縦に内関を包み込むようにします。真横でも悪くはないですがはみ出した部分にぶつかって外れたりすることがあるため縦に貼ることをオススメします。ここを温めると胃の調整に役立ちます。

第7頸椎の裏

第7頸椎は首の真裏に当たる部分です。首から背中の方になぞっていくと背骨の出っ張ったところに触れます。背骨は1個1個が積み木みたいに縦に並んでいて魚の背骨のように後ろに骨が突き出してしています。

首からなぞっていくと1番出っ張ったところに指が当たります。これが第7頸椎で、ここを包み込むようにカイロを貼ります。

足の裏、甲

足の裏に関しては土踏まずに貼ることがベストです。足の甲に関しては足首が折れ曲がるところの足先寄りにカイロを縦に貼りましょう。

細かい筋肉がいっぱいあるため血流が悪くなりやすく冷たくなってしまいます。少し曲がる(背屈)という運動をする方の足の甲に貼ることをオススメします。

この5つのポイントにカイロを貼ることで体を内側から温めて血流を促進し、心と体のバランスを整えることができます。ぜひ今日から日常生活に取り入れてほしいです。

冷え性で腹巻と暖かいお茶を飲んでいますが冷え性対策のアドバイスはありますか?

腹巻と暖かいお茶の冷え性対策は間違っています。冷え性は手足も体も冷えますが、1日中腹巻きをしている人、コーヒーやお茶を飲み過ぎている人は絶対にやめてください。

1日中腹巻きをしていると体が適応してしまい熱を作り出さなくなります。お茶やコーヒーが好き人はカフェインによって脳が覚醒してしまい末端に血流が行きにくくなります。

この2つをよく行っている人は慢性的な冷え性にあたる人が多いです。冷え性の対策症は1つです。引き締まり過ぎた毛細血管の壁をこじ開けることです。手と足の甲の骨の間をぐりぐり押すことで、引き締まり過ぎた毛細血管が開いていきます。

毛細血管は骨と骨の間を走っているため、そこまでの刺激に耐えなければいけません。骨と骨の間をぐりぐり抉ることによって、手足の末端は温まり副交感神経が刺激されどんどん代謝が上がっていきます。