動脈硬化の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 3月23日

更新日:2025年 8月13日

本日は動脈硬化について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 動脈硬化とは

- 動脈硬化の原因

- 動脈硬化の症状

- 動脈硬化の改善方法

- 動脈硬化のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

動脈硬化の原因について、今はまだはっきりとわかっていません。

しかし、血中コレステロールや中性脂肪が増え脂質異常症の状態であることや、高血圧や糖尿病などの生活習慣病があること、肥満や喫煙の習慣があることなどが、動脈硬化を引き起こしやすくする要因であるということはわかっています。

最近の研究では、コレステロールの中でも特に超悪玉といわれる小型LDLコレステロールが多い場合動脈硬化を引き起こしやすいということがわかっています。反対に善玉コレステロールが多い場合、動脈硬化のリスクは低くなるということもわかっています。

主な原因

① LDLコレステロールの蓄積

悪玉コレステロールが血管壁に沈着し、酸化されることで動脈硬化の原因となります。特に酸化LDLは免疫系に認識され、マクロファージに取り込まれて泡沫細胞を形成し、アテロームの発生を引き起こします。

② 高血圧

血圧が高い状態が続くと、動脈の内膜が損傷しやすくなります。損傷した内膜にコレステロールが沈着しやすくなり、動脈硬化が進行します。

③ 高血糖

糖尿病では血糖値が高い状態が続き、血管内皮がダメージを受けやすくなります。さらに、糖化反応により血管がもろくなり、動脈硬化を進行させます。

④ 慢性炎症

慢性炎症は血管内皮の障害を引き起こし、動脈硬化の進行を促進します。特に、内臓脂肪の過剰蓄積はサイトカインを分泌し、慢性的な炎症状態を生み出します。

⑤ 喫煙

タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は、血管を収縮させ、血管内皮細胞を損傷します。喫煙はLDLの酸化を促進し、動脈硬化の進行を加速させます。

⑥ 肥満

肥満、特に内臓脂肪の蓄積はインスリン抵抗性を引き起こし、高血糖や脂質異常を悪化させます。また、脂肪細胞から分泌されるアディポカインが血管の炎症を促進します。

⑦ 運動不足

運動不足は血流を悪化させ、HDLコレステロールが低下します。また、インスリン抵抗性が進行し、糖尿病や脂質異常症のリスクが高まります。

⑧ ストレス

慢性的なストレスは交感神経を活性化し、血圧を上昇させるため、血管に負担をかけます。また、ストレスによって分泌されるコルチゾールが血糖値や脂質代謝に悪影響を及ぼし、動脈硬化を進行させます。

⑨ 加齢

年齢とともに血管の柔軟性が低下し、動脈硬化が進行します。エラスチンやコラーゲンの変性により血管が硬くなり、血流が悪化します。

⑩ 遺伝的要因

家族性高コレステロール血症のような遺伝的な病気があると、若年から動脈硬化が進行しやすくなります。

動脈硬化は初期症状がほとんどありません。症状のないまま、体の中で静かに進んで行きます。動脈硬化が進むと、脳と心臓と足に症状が現れます。

脳では、めまいや頭痛、耳鳴りなどの症状が起こります。しゃべりにくくなったり、手足のしびれが現れたり、力が入らないと感じるようになります。

心臓で現れる症状では、階段を登り降りするとき動悸がするようになります。急いだり、重い荷物を持って歩いたりすると息が苦しくなることもあり、疲れやすいと感じるようになります。

足では、冷えや痛みなどの症状が現れます。歩いているとき太ももの裏側やふくらはぎに痛みを感じたり、足をひきずったりするようになります。

このような症状がある場合、気が付かないうちに動脈硬化がかなり進んでいることがほとんどです。すぐに病院に行くことをお勧めします。

症状がない場合は、人間ドックなどで脂質の数値から改めて振り返ると良いです。動脈硬化は、初期段階ではほとんど症状がなく進んでいき、おかしいということに気がついたときには臓器が大きなダメージを受けた後であることが多いです。定期的に調べるなど十分に注意しましょう。

主な症状

〈動脈硬化の初期症状〉

・疲れやすい

・冷えを感じやすい

・動悸や息切れが起こりやすい

・頭がボーっとする

・手足のしびれ

・目のかすみ

〈動脈硬化が進行した場合の症状〉

・めまい・ふらつき

・物忘れが多くなる

・集中力が続かない

・手足のしびれや麻痺

・ろれつが回らない

・片側の手足が動かしにくくなる

・一時的に視野が狭くなる

・突然片側の手足や顔が麻痺する

・片目が一時的に見えなくなる

・一時的に言葉が出なくなる

・胸の締めつけ感・圧迫感(狭心症)

・胸の痛み(特に運動時やストレス時)

・左肩や腕に広がる痛み

・息切れや動悸

・安静時でも痛みが出る

・歩くとふくらはぎが痛む(間欠性跛行)

・足が冷たい、しびれる

・足の皮膚が青白くなる

・高血圧が悪化する

・むくみ(特に足や顔)

・尿の量が減る、または増える

・尿に泡が立つ(タンパク尿)

・疲れやすい、倦怠感

動脈硬化そのものを改善する方法は、いまだに確立されていません。

薬を使って血液の通りを改善したり、手術で動脈そのものを人工の物に換えたりなどという改善方法はありますが、このような改善方法は動脈硬化が大きな合併症を引き起こしたときに使われる方法です。

このような方法には、自分の体や生活の質に対してたくさんの制限や大きな苦痛を感じることが多いです。動脈硬化に確立された改善方法はありませんが、動脈硬化は急に起こるものではありません。

糖尿病や高脂血症、高血圧などの動脈硬化を引き起こす可能性のある病気を予防することで動脈硬化を予防することができます。

そのために、食生活を改善すること、適度な運動をすること、禁煙をすること、ストレスの対策をすることが非常に大切です。

一般的に、年齢を重ねることによって動脈硬化は進みます。できるだけ早い段階で、生活習慣などを意識して改善しておくことで、動脈硬化の予防につながります。

動脈硬化を予防するためには、適度な運動が大切です。1回30分程のウォーキングや水泳、エアロビクスなどの有酸素運動を習慣にすると良いでしょう。

適度な運動をすることで、太りにくい体質をつくることができます。中高年の場合は、激しい運動は危険なため無理のない範囲で運動を行うことが大切です。

改善方法

・食生活の改善

① 悪玉コレステロール(LDL)を減らし、善玉コレステロール(HDL)を増やす

トランス脂肪酸、飽和脂肪酸、精製糖質、加工食品を避けましょう。オメガ3脂肪酸、食物繊維、ポリフェノール、大豆製品、ナッツ類を積極的に摂りましょう。

② 抗酸化食品を取り入れる

ビタミンC・Eが豊富な食品、リコピン、カロテノイドを摂取しましょう。

③ 塩分を控え、血圧を下げる

1日の塩分摂取目標は6g以下です。塩の代わりに 酢・レモン・香辛料を使ったり加工食品を控えることで減塩しましょう。

・運動習慣の改善

① 有酸素運動

おすすめの運動はウォーキング、ジョギング、水泳や自転車、ストレッチです。

② 筋トレ

おすすめの筋トレはスクワット、プランク、ダンベル運動です。

・禁煙・節酒

① 禁煙(血管の老化を防ぐ)

② お酒は適量にする

適量の赤ワイン、適量の日本酒、焼酎はOKです。

4. ストレス管理

① リラックスする習慣を持つ

瞑想や深呼吸、趣味の時間を作る、アロマテラピーなどがお勧めです。

② 睡眠の質を向上させる

1日7時間以上の睡眠が理想です。寝る1時間前にスマホ・PCを控えましょう。

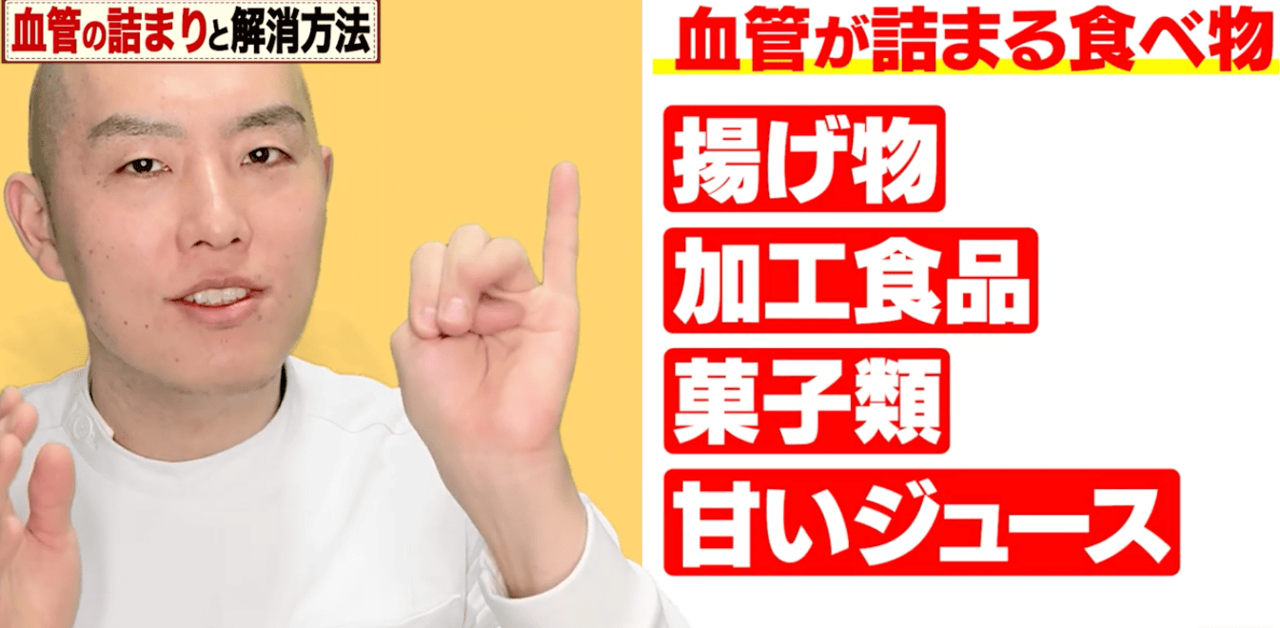

〈血管が詰まる食べ物〉

血管が詰まる食べ物は、揚げ物、加工食品、菓子類、甘いジュースです。

揚げ物はコレステロールやコレステロールやトランス脂肪酸など脂質が多く含まれるため、美味しいですが食べ過ぎに注意です。

加工食品はベーコンやソーセージです。ベーコンやソーセージは美味しさを保つために色々な化学物質と多量の塩分が含まれているため食べ過ぎに注意です。

菓子類やジュースは多量の糖分や精製された小麦粉が使われているため、血液をドロドロにしやすいです。摂りすぎは良くありません。院長がスポーツをしていた時期、アクエリアスを多量に飲むことは禁止されていました。アクエリアスには糖分が入りすぎているため、体重管理にも良くなく、半分くらい水に薄めて飲んでいました。清涼飲料水にも多量の糖分が含まれるため摂り過ぎには注意が必要です。

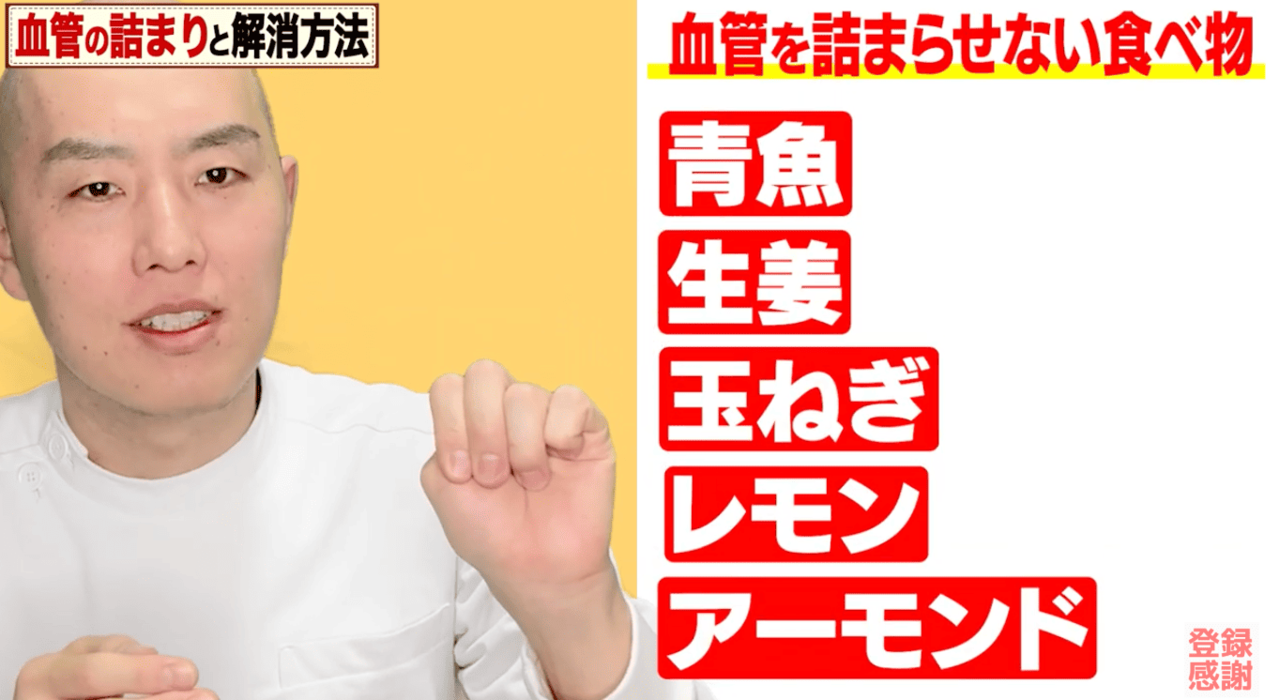

〈血管を詰まらせない食べ物〉

血管を詰まらせない食べ物は、青魚、生姜、玉ねぎ、レモン、アーモンドです。

青魚はEPA、DHAといったオメガ3脂肪酸が含まれており血液をサラサラにしてくれます。

生姜にはジンゲロールといい血管を拡張させて血流を促す効果があります。生姜をとると血流が良くなり体がぽかぽかするように体を温める効果があるため、血流には非常に良い食べ物です。

玉ねぎやりんごにはケルセチンという強力な抗酸化作用を持つ成分が含まれています。

レモンや酢の物に含まれるクエン酸は血液をアルカリ性に傾けて血流の流れを良くしてくれます。

アーモンドやアボカドはビタミンEが多量に含まれているため血流の老化を防いで血流を活性化させてくれます。

院長のおすすめのサプリメントはEPA、DHAです。多くの方をみてきて、健康と体重差や姿勢、年齢差、男女差はあまり関係ないと感じています。太っていても元気な人は元気で、痩せている人、スマートな人や筋肉質な人でも調子が悪い人は調子が悪いです。

健康な人の共通点として、血流の良い人は元気です。調子の悪い人は基本的に血流が悪いです。血管を詰まらせないことが健康維持の第一条件なのです。その人たちがよく摂取しているのがEPA、DHAです。

オメガ3脂肪酸という脂肪酸の研究の歴史は60年以上あります。アイヌ民族はオットセイなどを食べていますが、体が比較的ふくよかな人が多く長生きで健康な人が多かったのです。これはオットセイなどアイヌ民族の人が食べている動物は小魚を食べていたため、関節的にオメガ3脂肪酸を多くとっていたことが血管年齢に影響しているのではないかということが論文でまとめられています。

サプリメントの有効性が認められている栄養素は2つしかありません。DHAと葉酸です。色々なサプリメントがありますが、健康に作用する成分の中でDHAとEPAが最も優れているのです。

院長もオメガ3脂肪酸を3年間飲み続けています。魚を食べる機会は少ないと思います。そのため、サプリメントで摂取できると良いでしょう。

健康な体を維持するためにはバランスの良い食事が1番です。忙しくて食事を規則正しくとれない人もサプリメントで摂ることで効率よく摂取できるためオススメです。砂糖と脂質を摂り過ぎないように注意し、解消するために抗酸化作用を持つ食べ物をいっぱい摂りましょう。それが難しい場合はサプリメントで摂取してほしいです。

血管が血管が詰まると重篤な病気につながります。当院で多くの方をみてきて元気な人ほど血流が良いということがわかりました。ぜひ血管年齢と血流を維持していきましょう。

・合谷

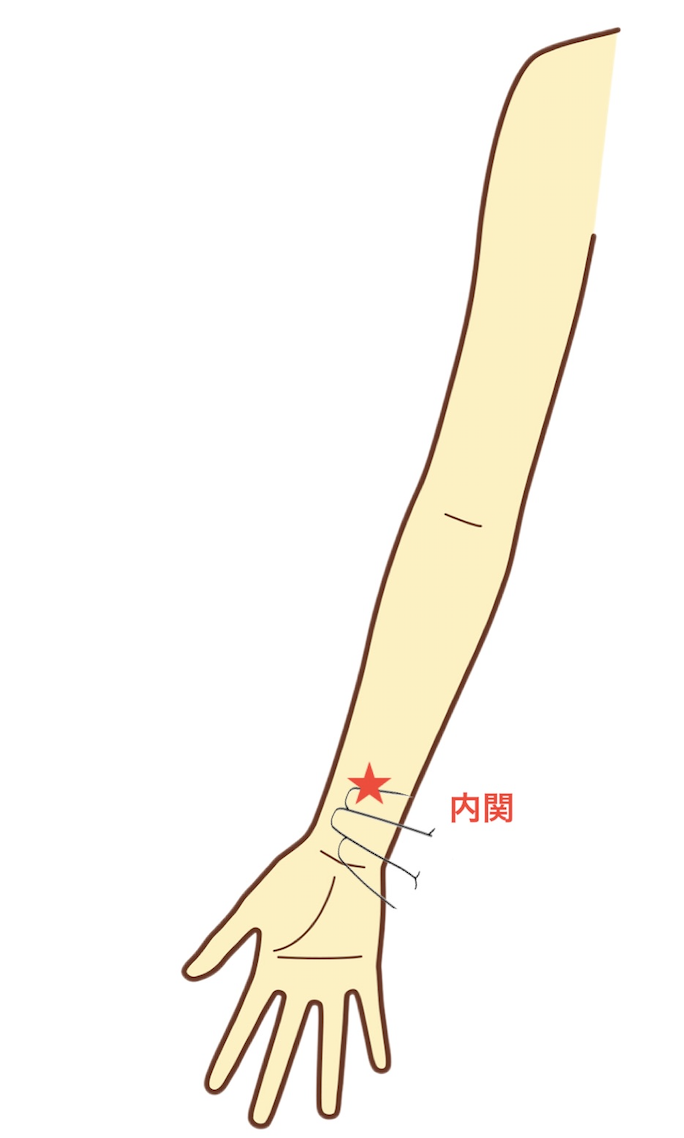

・内関

・太衝

合谷

合谷は、血行促進や肩こり、頭痛に効果を発揮するツボです。全身の気の巡りを整え、血圧を安定させる効果もあります。

動脈硬化の進行を抑えるために、ストレス軽減にも役立ちます。

内関

内関は、自律神経のバランスを整える効果があり、心と体のの不調を和らげる効果があります。特に、血行を改善する効果があります。特に、胸の圧迫感やストレスが原因の症状に効果的です。

乗り物酔いや吐き気、二日酔い、不眠、ストレス、不安感などにオススメのツボです。

太衝

太衝は、自律神経を整えてストレスやイライラを解消する効果があります。肝機能を整えることで、血流を良くして動脈硬化の原因となる血中の余分な脂質の排出を促します。

また、肝臓の疲れや眼精疲労、頭痛、めまい、生理不順などにもオススメのツボです。