口角炎の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2019年 12月23日

更新日:2025年 1月15日

本日は口角炎について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 口角炎とは

- 口角炎の原因

- 口角炎の症状

- 口角炎の改善方法

- 口角炎のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

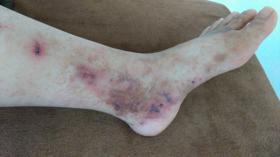

口角炎は、唇の両方の端が炎症を起こしてしまい、亀裂ができて裂けてしまい、皮がむけたり、かさぶたになったりする病気のことです。

裂けたときに痛みがあったり、血が出てきたりすることが多いです。腫れたりかさぶたが剥がれたりして繰り返し起こることも多いです。

口角炎になると、唇が乾燥したり深く亀裂が入ったり、赤く腫れたりなどの症状が見られることも多いです。話をしたりや食事をしたりする時、大きく口を開けることが多いため、口角が裂けて痛みが出ます。

口角炎では、口角の皮膚や粘膜に、傷やただれが起きます。口角の部分は皮膚が薄く刺激が多いため荒れやすい部分です。

話をしたり食事をするために口を開けた時、皮膚が引き延ばされ、切れやすい原因になります。歯科に入った時大きく口を開けることや乾燥した状態で口を大きく開けることも原因の1つです。

睡眠が不足したり食生活が乱れたりしてビタミンB2やB6が不足したことが原因で症状が出ることもあります。

口角部は、唾液があり少しだけですが潤いがある場所です。そのため口角部に、カンジダというカビが付着し症状を引き起こすこともあります。

口角炎の原因は、カビの仲間であるカンジダに感染すること、ブドウ球菌や連鎖球菌などの細菌に感染すること、ビタミンB2やB6、鉄分が欠乏すること、アトピー性皮膚炎や食べ物などによって接触性皮膚炎を起こすこと、長い期間にわたって薬を使うこと、化粧品によって起こるかぶれなど様々です。

何回も舐めるような習慣があったり、食べ物による刺激や義歯がこすれて合わないことの刺激があったりすることも原因になります。

あまり刺激がなくても、弱い肌質のアトピー性皮膚炎などの場合は、より口角炎の症状が現れやすいです。

口角は、食べ物や唾液がよく触れる部分です。皮膚が唾液などに繰り返し触れることによって、角質のバリア機能が壊れて、皮膚の表皮細胞で障害が起き、炎症が起きる原因となる物質が表皮細胞から出てきて、口角炎になります。

口角は唾液などによってふやけやすい部分であるとも言えます。そのため、カンジダ真菌や、細菌のブドウ球菌などが増え、口角炎になることも多いです。

粘膜や皮膚を正しく清潔に保つためにはビタミンB2やビタミンB6が大切です。それらの不足や胃腸障害があると、粘膜や皮膚の状態が乱れやすく、口角炎が起こりやすいと言われています。

主な原因

・真菌感染

特にカンジダ・アルビカンスが増殖し、炎症を引き起こすことで発症します。

・細菌感染

黄色ブドウ球菌や溶連菌などの細菌感染で発症します。

・栄養不足によるもの

ビタミンB群の不足や鉄不足などが原因になります。

・外的要因

唾液の刺激や過剰な口の動き、化粧品やスキンケア製品の刺激などで発症することもあります。

・体質や病気

アトピー性皮膚炎や乾癬、糖尿病などの場合や、がんの薬やステロイドの使用、HIV感染などで免疫力が低下している場合、炎症が起きやすくなります。

口角炎の主な症状は、ただれや赤い腫れ、ぶつぶつができる、血が出るなどです。これらの症状は、口角の乾燥や亀裂、皮がめくれることによって起こります。

口唇の周りの皮膚も、乾燥して色素沈着を起こすことも多く、痛みやヒリヒリ感を感じることもありますが、かゆみを感じる事はあまりありません。

口角炎で現れる症状には以下のようなものがあります。

・口角が切れる、ひび割れる

・痛みと不快感が現れる

・赤く腫れ、炎症を起こす

・口角の亀裂によって痛みがでる

・血が出る

・食べたものが触れたり、しみたりして痛みを感じる

・痒みや刺激感を感じる

・湿潤または膿の分泌が起きる

・突っ張り感や開口制限が起きる

・乾燥する

さらに、症状が進んだ場合、痛みが強くなり、日常生活に支障が現れることもあります。出血や深い亀裂が見られたり、感染が広がり周りの皮膚にも炎症が起きることもあります。

また、かさぶたができることもあります。かさぶたになった場合はなるべく大きく口を開けないようにすることや舌で触らないようにすることなどに注意して生活することが大切です。

口角炎を改善するためには、薬を使うことが多いです。口角炎が軽い場合は、患部を清潔にして、ワセリンなどの保湿剤で保湿して改善をします。しかし、炎症を起こしている場合には、ステロイド剤を使うこともあります。

細菌が原因で口角炎を発症した場合、抗生物質の軟膏やビタミン剤を使います。カンジダなどの真菌が原因で口角炎を発症した場合は、抗真菌剤の塗り薬を使います。

口角炎を起こしてしまった時、改善のために自分でできる対処法もあります。口を大きく開けないことや舌で症状のある場所を触らないこと、ぬぐいすぎないようにすることなどです。

部屋の中を乾燥させないようにすることも大事です。口角炎を起こしてしまった時は、悪化しないよう生活の中でも注意が必要です。

主な改善方法

・抗真菌薬、抗生物質の使用

抗真菌薬のクリーム、抗生物質の軟膏を使用します。

・消毒と清潔を保つ

ぬるま湯で優しく洗い流し、柔らかいタオルで水分を拭き取ります。必要に応じて、薬剤師や医師に相談しながら消毒薬を使用します。

・栄養不足を補う

栄養の不足が原因の場合、食事やサプリメントを活用して不足している成分を補給します。ビタミンB群、鉄分などを補給しましょう。

・外的要因へのケア

唾液が口角に溜まらないようにこまめに拭き取る、ワセリンや保湿クリームを塗布し口角を乾燥や湿潤から保護するなどのケアを行います。また、刺激の少ない化粧品やリップクリームを使用し口元に刺激を与えないようにしたり、保湿を十分に行うことが重要です。

・生活習慣の見直し

規則正しい食生活、十分な睡眠、ストレス管理も大事です。

一般的に通常は、皮膚にカンジダ菌がついただけでは口角炎になることはありません。しかし、疲れていたりやストレスが溜まっていたりすると免疫力が低下してしまい、口角炎を起こしやすくなるのです。

主にストレスや疲れ、生活習慣の乱れ、何かの病気になっている時などは免疫力が低下しています。免疫力の低下は口角炎を起こしやすい要因になるため注意しましょう。

特にビタミンには、皮膚の状態を健康に保つ効果があります。ビタミン不足にならないようにしっかりと気をつけて摂取しましょう。

病院に行くことで、口角炎の症状は約3日で軽くなり、回復に向かうことがほとんどです。たとえ長い場合も約1週間で症状は改善するでしょう。

改善するまでは薬を塗って、ビタミンをたくさん摂取し、乾燥しないようにして規則正しい生活を送ることが大切です。

口角炎は慢性化することもある

真菌感染や細菌感染が原因の場合、適切な改善を行わなければ慢性化しやすいです。湿った環境が続くことで、菌が再び増殖しやすくなります。

また、ビタミンB群や鉄分の不足が改善されない場合、再発する可能性が高いです。特に食生活が偏っていたり、胃腸の吸収不良がある場合、栄養状態の回復が遅れることがあります。

糖尿病、HIV感染、がんの改善など、免疫力が低下している状態の場合や慢性的なストレスや睡眠不足の場合も繰り返すことがあります。

口角炎が慢性化すると、口角周囲の皮膚が硬くなったり角化が見られたり、痛みやかゆみが繰り返し発生したり、感染や炎症が隣接する皮膚に広がったりすることがあります。

・偏歴

・太白

・太淵

偏歴

偏歴は手の腱鞘炎や関節炎、バネ指などの症状に効果的なツボです。さらに血行を促進したり新陳代謝を向上させたりする効果もあるため、症状が慢性化している場合などにも効果を発揮します。

偏歴は頭痛、鼻血、目の充血、視力低下、耳鳴り、歯痛などにも使用されるツボです。

太白

太白は消化や吸収力を向上させる効果があります。特に胃腸の働きを高めて食欲不振や消化不良、腹部膨満感、下痢や便秘などを改善させることに役立ちます。

全身の気力を高めてくれるツボで、疲労を回復したり体力を増進させたりしてくれます。全身倦怠感や気血不足による症状、むくみなども和らげてくれるツボなのです。

太淵

太淵は、皮膚炎に効果的なツボです。刺激することで皮膚の乾燥や痒みを和らげてくれます。

鼻炎、呼吸器の病気にも効果があり、咳や痰、息切れ、喘息などの症状の改善に役立ちます。

ツボの位置と押し方

偏歴

偏歴は手首の横紋から肘に向かって親指の幅3本分のところにあります。

押すときは強く押しすぎないように注意しましょう。心地よいと感じるくらいの力で刺激しましょう。手首をつかんで親指の腹で5秒くらい押します。

太白

太白は足の親指の第一関節の内側にあるツボで、横線と縦線が交わるところにあるくぼんでいる場所にあります。

指の腹で円を描くようにマッサージします。1日2回、食前に2分程度優しく行いましょう。食べた直後は行わない方がおすすめです。

太淵

太淵は、手首の内側にあるツボです。親指側のしわの上にあります。

押すときは軽く押しましょう。血管や神経が集中している部位なので、強く押しすぎないことが大事です。