胆【五臓六腑・東洋医学の捉え方】

公開日:2021年 11月27日

更新日:2024年 12月3日

本日は「胆」ついて解説させていただきます。

従来の西洋医学においての病気の診断というのは、身体診察や検査などのデータなどにより特別な原因物質のみを取り上げて、身局所的、理論的に分析していきますが、東洋医学ではそれらの原因物質のみにとらわれず、身体の不調に対する根本的な原因を探るため、患部だけではなく全身を診てから治療法を判断します。

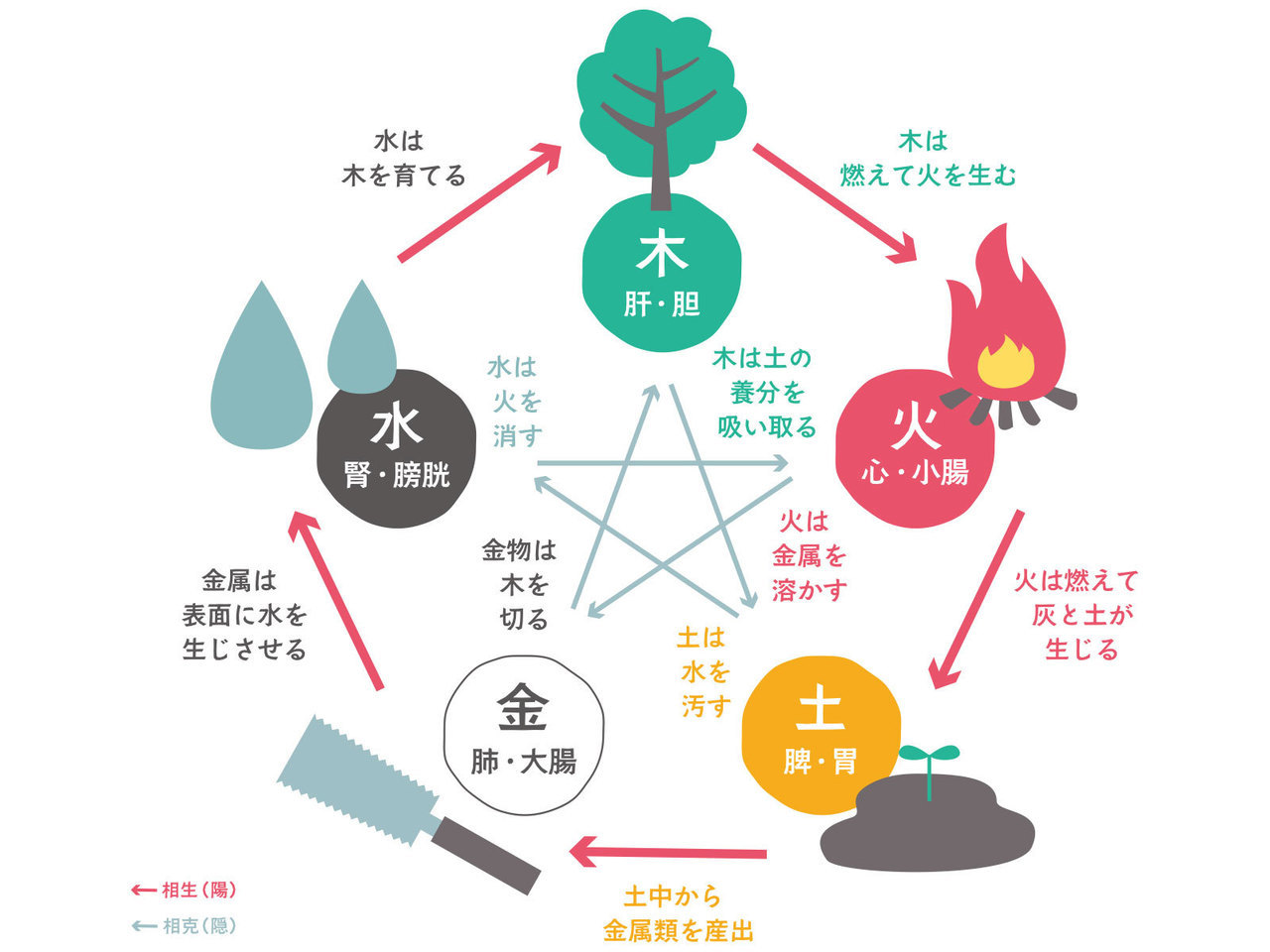

からだの不調を診断する際は、衰弱していると見られる臓腑の相克・相生関係にある臓腑も同時に診ていきます。両方の機能を高めることで、また衰弱しそうになった際にもカバーできる体にしようと試みます。

☆本記事の内容

- 東洋医学の「胆」とは

- 西洋医学の「胆嚢」とは

- 「胆」の機能や他の臓腑との関係性

- 「胆」の機能が弱っている際のサイン

投稿者の吉田です。

このページを書いている私は、施術スタッフや鍼灸師として9年間臨床に携わり、多くの女性利用者様のお体を対応してきました。

その経験を記事にまとめておりますので、ぜひ最後まで御覧ください。

本記事は、現代医学でいう"胆嚢"の機能ではなく、東洋医学の観点からの「胆」の役割について掲載しております。内容をより理解しやすくするためには、「東洋医学」の記事を先にお読み頂くことをお勧めします。

東洋医学の“臓腑”というのは西洋医学の臓器とは概念が似ているようで異なります。

「五臓六腑に沁みわたる」などと言いますが、これは東洋医学で、五臓(肝・心・脾・肺・腎)と六腑(胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦)を意味しています。

食べ物や空気から栄養を作ったり運んだり、貯蔵したりする器官といえます。 食べ物や飲み物の栄養が気や血に変わる過程をたどると、まずは六腑が消化吸収を行い、 その栄養を五臓が受け取って、身体活動のガソリンともいえる”気・血・津液”を生みます。

“腑”とは内部が空洞の臓器のことを指します。飲み物を受け入れ、これを消化していて次の器官に送るとともに、水分の吸収や排泄に関与しています。

五臓六腑の“六腑”とは胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦のこと。対して“五臓”は 中身が詰まった臓器であり、肝・心・脾・肺・腎のことを指します。

西洋医学では、内臓器官を個々の独立している物質としてみていますが

東洋医学の「五臓六腑」は臓器を単なる個体としての捉え方だけではなく、生理機能の面からも含めて考えます。

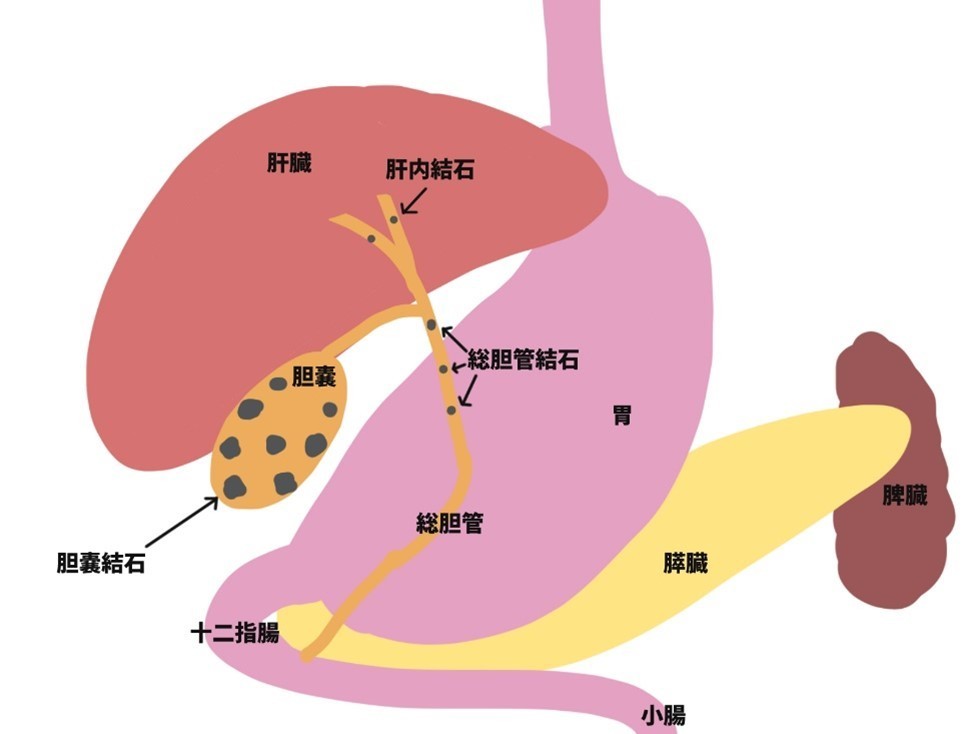

現代医学での「胆のう」は、肝臓で作られた胆汁を溜めておくはたらきをしています。胆汁とは脂肪を消化するために 必要な液体です。胆のうと肝臓は非常に密接な関係にあるように、東洋医学でも、「胆」は「肝」とは表裏の関係にあると考えました。

(表裏関係:東洋医学においての表裏は表が“腑”、裏が“臓”を指す。)

五行で「肝」「胆」は木に属します。樹木の性質に例えられ、大地の榮養分を吸収し、太陽のエネルギーを浴びて育ち、上に向かって、枝葉を伸ばし、広げる性質を持っています。

また、古代中国では臓腑それぞれの役割を国政に例えていましたが、木に属す両者は「将軍の官」とされ、身体という国において実権を持つ存在と考えました。「胆」は「肝」のサポート役であり、飲食物の代謝を助けたり、肝と協調して精神活動を支えています。

ー精神活動を司るー

「胆」は体の中心に鎮座しており、他の臓腑の活動を監視し、その適否の決断に任ずる役割を果たしています。

「肝は謀慮を主る」、「胆は決断を主る」といわれており、両者は精神的機能と深く関わっています。性格や感情を左右することから、「胆が据わっている」、「肝心」、「度肝を抜かれる」などと、「肝胆」のつく慣用句は非常に多いのです。それゆえ、衰弱すると決断力、実行力も低下するといわれています。

胆のうは胆汁の貯蔵庫であり、消化吸収に大きく関わる

胆のうは、腸内で膵臓の働きを助け、脂肪の消化吸収活動を助けている器官です。

胆汁は肝臓で24時間休みなく分泌され、胆のうで5~10倍に濃縮され貯えられます。胆汁は脂肪酸を乳化させる働きがあり、飲食などの刺激により胆のうが収縮すると、胆汁が十二指腸に流れこみ、脂肪の消化に重要な酵素であるリパーゼの働きを助けます。胆汁自体には消化酵素は含まれていないのですが、膵液と混ざりあうことで働きが活性されるのです。

また、血流に乗って肝臓に運ばれた赤血球の老廃物であるビリルビンは、胆汁中に排泄されます。最終的に胆汁と共に消化管に送り込まれ、体内から排泄されます。

胆のうの壁に炎症が起こり、激しい痛みを主な症状とする「急性胆のう炎」は、消化器系の病気の中で比較的よくみられます。

胆のう管に結石がはまり込んでしまい、閉塞してしまっているため、右上腹部の鈍い痛みや、そこから派生して右肩の肩こり、背部痛などが現れます。また、消化不良を起こしているため、吐き気や嘔気が見られ。38度以上の発熱がみられることもあります。さらに腸管の動きが悪化するため、ガスが溜まり腹部膨満感やつかえ感なども見られます。

胆石ができる原因について、今のところ、はっきりとはわかっていませんが高脂肪食や過食、不規則な食生活、ストレスなどの生活習慣が主な原因だといわれています。

また、胆石が発生しやすい、日本人に代表的な4つの危険因子を相称して“F4”といいます。

・40歳以上(Forty)

・女性(Female)

・肥満(Fatty)

・多産(Fecund)

胆石の主成分は大きく二つ。古くなった赤血球が破壊されるときに生成される黄色い色素ビリルビンを主成分とする、ビリルビン結石と、コレステロールを主成分とするコレステロール結石に大別されます。また、頻度は少ないものの、この他の結石も多々見られる場合もあります。

後者のコレステロール結石は、かつての日本人にはほとんどみられませんでした。食生活が欧米化、高脂肪食化したことによって増加してしまいました。

過度な飲酒や暴飲暴食により肝や胆に余計な熱が長期間溜まると、その熱が頭部に上炎して頭痛、目の充血、口が乾燥するなどの症状が現れます。精神部分では、熱が上に上昇してしまうので、怒りっぽくなります。酔っている人が怒りっぽくなるのと繋がってくるでしょう。

また、肝の代謝・解毒作用が弱まり胆に及ぶと不眠、悪心、めまい、耳鳴り、口苦などの症状が起こります。

すなわち、肝・胆の不調は、余計な熱が溜まり過ぎている場合と、流れが滞っている場合、とで症状が異なり、ここに挙げた以外にも様々な原因と症状があります。

経絡を伝って膀胱に問題を引き起こす場合もあり、男性の場合は陰部の湿疹や睾丸の腫れ、女性の場合は色のついた臭いの強いおりもの等の症状が見られます。

WHOで定められているツボの中で、「胆」の経絡上にあるツボは、頭から始まり指先で終わっています。これは、上昇した熱を下に下げるためともいえるでしょう。「胆」の経絡上のツボは全部で44穴ありますが、そのうち20穴頭に集中しています。当院では、それら東洋医学の捉え方と現代医学を融合させつつ、病院では中々診断のつかない不調の改善を目指しています。

本ページをまとめます。

- 東洋医学において「胆」は「肝」と表裏関係にある

- 胆のうは、肝臓で作られた胆汁を溜めておくはたらきをしている

- 肝・胆の不調は、余計な熱が溜まり過ぎている場合と、流れが滞っている場合、とで症状が異なる

人気記事

- 特に対応することが多い症状

- 筋肉、骨のお悩み

- 消化器のお悩み

- 皮膚のお悩み

- 神経のお悩み

- 循環器のお悩み

- 眼のお悩み

- 耳鼻咽喉のお悩み一覧

- 泌尿器のお悩み一覧

- 女性のお悩み一覧

- 脳神経のお悩み一覧

- 子供のお悩み一覧

- がんの種類一覧

- 内分泌のお悩み一覧

- 自律神経のお悩み一覧

- 鍼灸・東洋医学について