チック症の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2019年 12月23日

更新日:2025年 3月15日

今日はチック症について解説させていただきます。

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

チック症とは、まばたきや咳払い、顔をしかめる、口をゆがめる・とがらせる、舌を突き出す、鼻をピクピク、首振りや奇声などが自分の意思とは関係なく起こる不随意運動の一種で、素早い動作が繰り返し起こる病気です。

日本の行政では発達障害の定義に含まれています。多くの場合は成人するまでに消失していきますが、大人になっても症状が続く場合もあります。本記事では、チック症の原因、改善法や困りごと、鍼灸でのチック症の改善法、日常生活におけるチック症との付き合い方をお伝えします。

チック症が起こる根本的な原因はまだ解明されていません。現時点で引き起こされる要因は不安や緊張、興奮、疲労などが誘因とされています。

ストレスや不安・疲労の強度が高いほど悪化しやすく、落ち着いている状態のときは軽減する傾向にあり、この病気は環境的な要因で起こる可能性が高いとされています。

また、テレビやスマホの見過ぎにより目が疲れてしまったことをきっかけに、チック症が発症したという例もあるので、ある意味現代病と言えるでしょう。瞬きのチック症の場合、他にも、結膜炎で目がかゆくて目をパチパチとしていたのがクセになってしまい、チック症へと発展した場合など原因はさまざまあります。

性格的には敏感に感じやすかったりするタイプの方が、なりやすい傾向にあります。

・脳の神経伝達物質のバランス異常

特に注目されているのはドーパミンという物質です。ドーパミンは、脳の運動調整や感情制御に関わる神経伝達物質でチック症の人は、脳内のドーパミンが過剰に働いている、または受容体が過敏になっていると考えられています。

・遺伝的要因

チック症は家族内で発症しやすい傾向があります。実際に、親や兄弟姉妹にチックのある家庭では、発症率が高くなるという研究もあります。

・発達過程の一時的な脳のアンバランス

特に小児期に多く発症する理由として、神経の発達途中で脳内の興奮と抑制のバランスが不安定になることが関係していると考えられています。成長とともに神経系が安定し、思春期を迎える頃に自然と改善するケースも多いです。

・心理的・環境的要因

チック症のトリガーとして、精神的ストレス、睡眠不足、急な環境変化、プレッシャーなどが関係していることがあります。特に叱られたり注目されたりすることがプレッシャーになり、チックが強くなる悪循環に入ることもあります。

チックタイプ

チック症の症状では突発的な体の動きや発声が、本人の意思とは関係なく繰り返し起きてきますが、大きく二つのタイプのチックがあります。

運動チック

- まばたきを異常に繰り返す

- 顔をしかめる

- 口をとがらす

- 舌を突き出す

- 鼻をピクピクさせる

- 首を左右に異常に振る

音声チック

- 咳払い

- 鼻や舌を鳴らす

- 叫びや単語を連発する

その他、足をくねくねしたり、相手の身振りや言葉を意図せずに真似してしまったり、自身の言ったことを何度も反復したり、普通なら人前で発言するのははばかられるような汚い言葉を発してしまうという複雑性のチック症状もあります。

症状の特徴

・一時的に止めることはできても、無意識にまた出てしまう

・緊張・ストレス・疲れで悪化しやすい

・ゲームや勉強などに集中しているときは出にくいことが多い

・多くは小児期に発症し、成長とともに軽快するケースが多い

ただの「クセ」と認識をされてることが多いチック症ですが、判断には、症状と持続時間を中心に、カウンセリングなどで判断されます。

上記に記載のチック症の症状の特徴を家族や周囲の多角的な意見を含めて聞いていきし、運動チックまたは音声チックの症状が見受けられるか判断していきます。

これらに加えて、強迫性障害、注意欠陥多動性障害、学習障害、睡眠障害、気分障害などの併発性が高率にみられる場合「トゥレット症候群」と言い、本人の社会生活をいっそう困難なものします。

ADHDや強迫症などの病気はチックとともに発生することが多いため、合わせて調べられることが多いです。

トゥレット症候群

トゥレット症候群は報告された神経科医の名前をちなんで付けられました。「トゥレット障害」などとも呼ばれます。

多種類のチックを併発し、更に1年以上続くなど、慢性化している場合は、「チック症」ではなく「トゥレット症候群」と診断されます。

比較的軽い症状の場合、身体的・心理的ストレスを出来る限り減らす環境を整える方法を医師との相談の上で考えていきます。症状の程度によって、薬、精神法や行動などの改善を行います。

本人を安心させることが何よりも最善となります。非常に難しいかもしれませんが、学校の先生や友達など、周囲に病気への理解が得られていれば、科学的な方法は用いず改善されるケースもあります。

チック症は、ストレス・緊張・疲労・プレッシャーなどの影響を強く受けるため、睡眠時間をしっかりとる、安心できる時間を作る、周囲が受け入れる姿勢を持つなども大事です。

チックが原因となり自身を過剰に卑下してしまい、うつ病や不安症を併発してしまいそうな場合、チックを止めるための薬を使用します。ただし、薬の使用は最低限にとどめ、チックが減るのに合わせて、薬の用量も減らしていきます。

重度で、学校生活や仕事に支障をきたすなど、特に問題となる場合、クロナゼパムやジアゼパムなど、生活に支障が来すような重度のケースでは、抗精神病薬などが用いられることもあります。

※クロナゼパムやジアゼパム:抗てんかん、筋弛緩、抗不安作用がある。

チックが出そうになったときに、代わりの行動をとる訓練をする方法で改善を行います。まばたきのチックがある場合はチックが出そうになったときは、目をぎゅっと閉じて深呼吸するなど、筋肉を使ってブロックする代替動作を行います。この方法ではチックを完全に止めるのではなく、「自分でコントロールできる感覚」を身につけることが目標です。

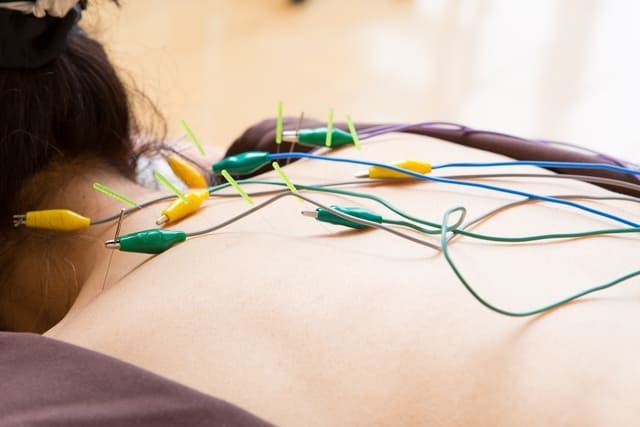

鍼灸は、自律神経のバランスを整えることに長けています。チック症の背景には、脳の興奮や情緒の不安定さがあるため、鍼灸によってリラックス状態を作り、過剰な脳の興奮を鎮めたり緊張しやすい体質を根本から改善したりすることも効果的です。

本人のストレスを軽減させることが何より

チックの根本的な原因はまだ解明されていません。現代のところ、緊張や不安が長期によって続き、また過剰な興奮などといったストレスが症状の誘因となることが多いと考えられています。

本人のストレスを減らす環境に身を置くことが大切ですので、本人に症状を指摘しすぎたり、叱責したりすることは、セルフイメージ低下につながり、症状を悪化させてしまうこともあります。

ご家族や周りのストレスも伴いますが、互いに早く改善することに気を取られず、「心配することはない」と本人を安心させてあげることが改善においてとても非常に大事です。

チックは重症になると自身を叩く、殴るなど大きな怪我に繋がる事もあります。

本来なら「苦労」する必要のない事で、「苦労」してしまい、本人の自尊心を大きくすり減らします。元々繊細な子が様々な事にさらに神経をすり減らし、首肩・背中・腰・全身が凝り固まってしまいます。

そこで、当院では行っていませんが小児鍼はそれらの症状を改善し、本人の不安を取り除く施術が施されています。

大人でチック症が出た場合、小児期に判断されていなかったものの継続・重症化、あるいは再発である場合がほとんどだといわれています。

その場合、当院では対応症状になりますので、一人で抱え込まずにご相談ください。また大人になってから初めて症状が出た場合、チック症ではなく以下のような別の病気やその後遺症、薬の副作用の可能性があります。

・百会

・神門

・太衝

百会

百会は脳と精神の働きを整えるツボで、頭痛や不眠症、記憶力の低下や集中力の散漫さ、慢性的な疲労感などに効果があります。

チックは、脳の機能に関連して症状が起こります。そのため、刺激することでチックの症状に効果が期待できます。

神門

神門は心を落ち着かせる効果があります。チック症はストレスや不安とも非常に大きな関わりを持っています。そのため神門を刺激することで症状の改善が期待できます。

神門は不眠や動悸、緊張、便秘、疲労やめまい、不安、抑うつ、イライラなどに効果的です。

太衝

太衝は、頭のほうに詰まっているエネルギーを下に流れるように調整してくれるツボです。 そのため、イライラ、緊張型頭痛、肩こり、のぼせなどに効果的です。

チック症はストレスなどがトリガーになることがあるため太衝を刺激することで症状の緩和が期待できます。

ツボの場所と押し方

百会

百会は、頭のてっぺんにあるツボです。両耳と鼻の延長線が交わるところで、少しくぼんでいる部分にあります。

押す時はゆっくりと軽く押しましょう。

神門

神門は 手のひらを上にして、手首のシワの小指側にあるくぼんでいる部分にあります。

押す時は軽く圧迫するように押します。優しく押しましょう。優しく押すことでリラックス効果が期待できます。

太衝

太衝は足の第1指と第2指の骨の交わるところにあります。押した時に痛みを感じるときは身体や心はストレスが溜まっていると考えられます。

押す時には心地良い程度に親指で10秒ほど押しましょう。