痙攣性発声障害の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2020年 12月23日

更新日:2023年 10月 15日

本日は痙攣性発声障害について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 痙攣性発声障害とは

- 痙攣性発声障害の症状

- 痙攣性発声障害の原因

- 痙攣性発声障害の改善方法

- 痙攣性発声障害のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

痙攣性発声障害は、声を出そうとしたとき声帯が異常な動きをしてしまう病気です。この声帯の異常な動きは自分の意思とは関係なく動きます。

痙攣性発声障害には2種類あります。内転型痙攣性発声障害と外転型痙攣性発声障害です。ほとんどの痙攣性発声障害は内転型痙攣性発声障害で、外転型痙攣発声障害は珍しいです。

痙攣性発声障害の原因は不明ですが、比較的若い年代に発症しやすいと言われています。

内転型痙攣性発声障害は、攣縮によって声帯が閉じてしまうため絞り出すように声を出すといった症状が見られます。

外転型痙攣性発声障害は、声を出す時連続で出すと声帯が瞬間的に外転することによって音声が急に中断するといった症状が見られます。

痙攣性発声障害の特徴は、現れる症状がコントロールできず、何をしても症状が改善しないことです。

内転型痙攣性発声障害で主に現れる症状は、声が詰まる、声が途切れる、声が震える、喉が詰まったような声です。内転型痙攣性発声障害で起こる絞り出すような声は、一般的に母音が作られるときに起きます。特に単語の頭に見られることが多いです。

外転型痙攣性発声障害で主に現れる症状は、息漏れの多い声や声の抜け、失声、声が裏返る、囁くような声です。

痙攣性発声障害の症状にはいくつかの特徴があります。話しにくい特定の言葉があること、電話や人前での発言では緊張やストレスによって症状が悪化することです。

さらに、場面によっては症状が軽くなるという特徴もあります。高い声の時や、笑い声や囁き声や裏声の時、泣く時の声などでは症状が軽くなります。

1. 発声困難

痙攣性発声障害の最も主要な症状は、発声困難です。声帯の不随意な痙攣や緊張により、声を出すのが困難になります。この症状は、話す際に声が途切れ途切れになる、または声がかすれる、といった形で現れることがあります。

・声の震え

声帯の不随意な痙攣により、声が震えるように聞こえることがあります。これは、痙攣性発声障害の特徴的な症状の一つです。

・声の絞り出し

声帯の緊張が強い場合、声が絞り出されるような音になることがあります。これも痙攣性発声障害の典型的な症状です。

2. 声の不安定さ

痙攣性発声障害では、声の不安定さを感じることがあります。声の高さや強さが不安定になり、普段の話し声と異なる声になることがあります。

・声の高さの変化

声帯の痙攣や緊張により、声の高さが変化することがあります。声が高くなったり、低くなったりすることがあります。

・声の強さの変化

声帯の痙攣や緊張により、声の強さが変化することがあります。声が強くなったり、弱くなったりすることがあります。

3. 声のかすれ

痙攣性発声障害では、声のかすれを感じることがあります。声帯の痙攣や緊張により、声がかすれるようになることがあります。

・声のかすれの程度

声のかすれの程度は、患者によって異なります。中には軽度のかすれだけで済む場合もあれば、重度のかすれで話すことが困難になる場合もあります。

4. その他の症状

痙攣性発声障害では、上記の症状以外にも以下のような症状を感じることがあります。

・ 声の疲れ

声の使用により疲れやすくなることがあります。

・喉の違和感

喉の違和感は、声帯の緊張や痙攣によるものであり、喉に痛みや違和感を感じることがあります。

・発声時のストレス

発声が困難であるため、話すこと自体がストレスとなり、日常生活に影響を及ぼすことがあります。

・慢性的な咳や咽頭痛

声帯の痙攣や緊張が原因で、慢性的な咳や咽頭痛を感じることがあります。

痙攣性発声障害の症状は、時間の経過とともに進行することがあります。初期段階では軽度の症状であっても、放置することで症状が悪化し、日常生活に大きな影響を与えるようになることがあります。

痙攣性発声障害の原因はわかっていません。

脳の何かの問題や神経の何かの問題、幼い時の体験などが原因になっている場合もあると言われています。

痙攣性発声障害を引き起こした人の中では、一定期間の声を使いすぎた時や仕事の時などに声をたくさん使った時、精神的なストレスを感じた後などに起きたという人が多いと言われています。

1. 神経系の異常や機能障害

痙攣性発声障害の原因として最もよく考えられるのが、神経系の異常や機能障害です。神経系の異常や機能障害により、声帯の筋肉が過剰に収縮したり、不適切なタイミングで収縮することがあります。

・神経伝達物質の異常

神経伝達物質は、神経細胞間の情報伝達を担う重要な役割を果たしています。神経伝達物質の分泌や受容が適切でない場合、神経細胞間の情報伝達が乱れ、声帯の筋肉が過剰に収縮することがあります。

・声帯の筋肉の調整異常

声帯の筋肉は、発声時に適切なタイミングで収縮し、声を出す際に重要な役割を果たします。声帯の筋肉の調整が適切でない場合、声帯の筋肉が不適切なタイミングで収縮し、痙攣性発声障害の症状が現れることがあります。

・ 脳の機能障害

脳は身体の様々な機能を調整する中枢神経系の一部であり、声の発生や調整にも関与しています。脳の機能障害により、声帯の筋肉の調整が適切でなくなることがあります。

2. 遺伝的要因

痙攣性発声障害の原因として、遺伝的要因も考えられます。痙攣性発声障害の家族歴がある場合、同じような症状が現れることがあります。遺伝子の異常や変異が、痙攣性発声障害の発症に関与している可能性があります。

3. 心理的要因

心理的要因も、痙攣性発声障害の原因の一つとされています。ストレスや不安、抑うつなどの心理的な要因が、声帯の筋肉の緊張を引き起こし、痙攣性発声障害の症状を悪化させることがあります。

4. その他の要因

痙攣性発声障害の原因は多岐にわたり、一つの要因だけでなく、複数の要因が組み合わさって発症することもあります。例えば、遺伝的要因と心理的要因が重なり合い、症状が現れることがあります。

痙攣性発声障害の原因は、神経系の異常や機能障害、遺伝的要因、心理的要因など、多岐にわたります。これらの要因が複雑に絡み合い、声帯の筋肉の緊張や痙攣を引き起こし、痙攣性発声障害の症状が現れることがあります。

痙攣性発声障害を改善するためには、大きく分けて2種類の改善方法があります。手術と薬です。

痙攣性発声障害を改善するための手術には、喉頭形成術と甲状披裂筋切除術などがあります。薬で改善を行う場合は、ボツリヌス毒素を加工した薬であるボトックス注射を使います。

ボトックス注射の効果は3ヶ月程です。そのため繰り返し注射をして改善に取り組むこともあります。

痙攣性発声障害の改善方法としてはボトックス注射を行うことが多いです。ボトックス注射を行う目的は、発声する時の声帯が閉じる力を弱めることです。

声帯をリラックスするために声帯の緊張を高める神経の一部分を切る手術もあります。また、発声練習も併せて行われることが多いです。

・ボトックス注射

ボトックス注射は痙攣性発声障害の主要な改善法の一つであり、非常に効果的であるとされています。ボトックスは筋肉の緊張を和らげる作用があります。ボトックス注射を声帯の筋肉に行うことで、声帯の過度な緊張を和らげ、発声障害を改善することができます。しかし、ボトックスの効果は一時的なものであり、数か月で消失するため、繰り返しの注射が必要です。また、ボトックス注射には、声のかすれや嚥下障害などの副作用が生じることがあります。

・声の訓練

声の訓練は、発声障害の改善に有効な方法であり、ボトックス注射と併用することでより効果的な改善が期待できます。声の訓練では、発声の方法を改善するための様々なトレーニングが行われます。例えば、声帯の緊張を和らげるためのリラックストレーニングや、正しい発声のための発声トレーニングなどがあります。

・心理法

痙攣性発声障害は、ストレスや心理的な要因が症状の悪化を引き起こすことがあるため、ストレスの原因となる要因を特定し、その要因を和らげるための方法を学びます。また、リラクゼーション技法などが用いられることもあります。

・薬

痙攣性発声障害には、薬での改善も行われることがあります。薬は、筋肉の緊張を和らげる薬や、神経伝達を調整する薬が用いられることがあります。しかし、薬の効果は限定的であり、また副作用が生じることがあるため、慎重に行う必要があります。

・手術

痙攣性発声障害の改善法の中でも、手術は最も重篤なものであり、他の方法で改善が見られない場合に検討されることがあります。手術には、声帯の筋肉を緩めるための手術や、神経を切断する手術などがあります。しかし、手術にはリスクが伴い、また完全な改善が保証されるわけではありません。

痙攣性発声障害の改善にはさまざまな薬物が用いられることがあります。以下に代表的な薬についてあげていきます。

・筋弛緩薬

筋弛緩薬は、筋肉の緊張を和らげる作用があり、声帯の過度な緊張を緩和する効果が期待されます。

・抗コリン薬

抗コリン薬は、神経伝達を調整する作用があり、筋肉の緊張を和らげる効果があります。ただし、抗コリン薬は副作用があるため、慎重に使用する必要があります。

・ベンゾジアゼピン系薬剤

ベンゾジアゼピン系薬剤は、リラックス作用や抗不安作用があり、筋肉の緊張を和らげる効果があります。しかし、ベンゾジアゼピン系薬剤は依存性があるため、慎重に使用する必要があります。

・抗てんかん薬

抗てんかん薬にも、神経伝達を調整する作用があり、筋肉の緊張を和らげる効果があります。

これらの薬は、症状や体質によって、適切なものが選ばれます。また、薬の効果は限定的であり、副作用のリスクもあるため、医師の指導のもとで慎重に行う必要があります。

痙攣性発声障害は原因が明らかになっていません。痙攣性発声障害を発症するきっかけは人によって違います。きっかけがはっきりとしている人もいれば、少しずつ症状が現れ悪化していく人もいます。

気になることがあれば専門の医者に相談に行くと良いでしょう。

・天突

・合谷

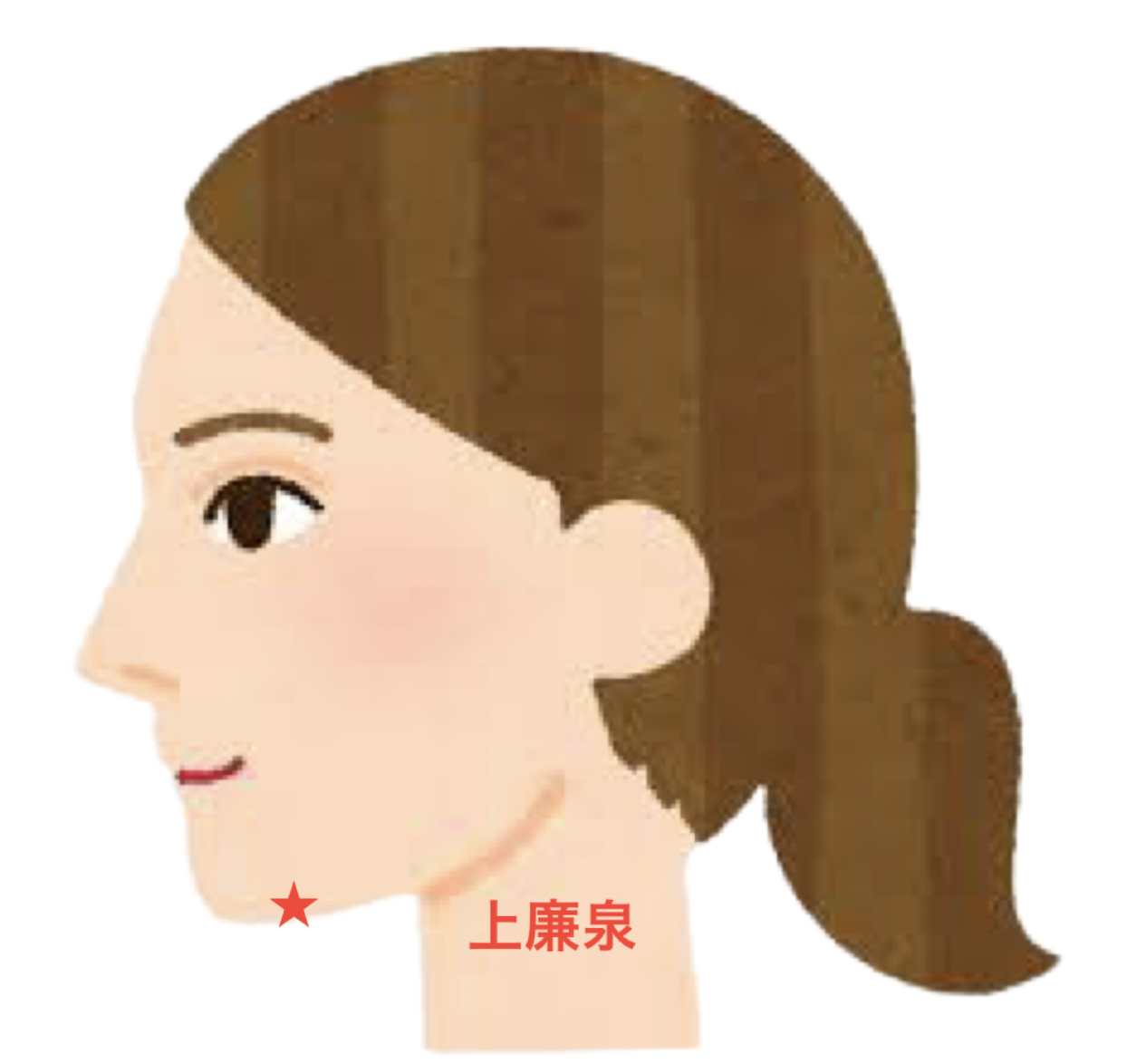

・上廉泉

天突

天突の天は鎖骨から上の部分のことを意味しており、天突の突は煙突という意味を持っています。天突は、煙突のような食道と気道の上にあることから名前がつけられたとも言われています。

効果は、咳やたん、呼吸困難やぜんそくなどの喉の症状を和らげることです。急性失声症などにも効果を発揮すると言われているため、痙攣性発声障害の改善にも効果が期待できます。

合谷

合谷は、色々な症状に効果的なツボです。合谷が効果を発揮する症状の中には、喉の炎症や咳などの喉に関係する不調も含まれています。

声が掠れたり喉がつかえたりする時にも効果的であるとされているため、痙攣性発声障害にも効果が期待できます。

上廉泉

上廉泉は、唾液の分泌を促す効果があります。そのため、喉の潤いが足りず、声が掠れたりする場合に効果的なツボなのです。痙攣性発声障害で喉のかすれや違和感を感じる時におすすめです。

さらに、唾液が十分に分泌されることでドライマウスの改善や口臭の予防にも効果を発揮します。

ツボの位置と押し方

天突

天突は喉の下にあるツボです。左右の鎖骨の間で、胸骨の上端のくぼんでいる場所にあります。

押すときは、体の奥に向かって押すようなイメージで圧を与えます。喉は繊細な部分であるため、静かにゆっくりと押すことを意識して押しましょう。

合谷

合谷の場所は、左右の親指と人さし指の付け根の間のくぼみです。

押すときは、ツボを指先ではさむようなイメージで押します。強めの力加減で10秒ほど押しましょう。3回ほど繰り返し押すと良いです。

上廉泉

上廉泉は、あごと喉仏の間のくぼんでいる場所にあるツボです。

押すときは、親指を使って押します。下から上に押し上げるようなイメージで押すことでより唾液を分泌する効果が得られます。