中耳炎の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 6月23日

更新日:2025年 3月 2日

本日は中耳炎について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 中耳炎とは

- 中耳炎の原因

- 中耳炎の症状

- 中耳炎の改善方法

- 中耳炎の予防

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

中耳炎の原因は、細菌に感染することです。急性中耳炎は、鼻咽頭からの細菌やウイルスに耳管を通して感染したり、外耳道から鼓膜を経由して感染したりすることが多いです。

中耳炎のほとんどは、鼻の奥にある耳管を通して細菌に感染します。そのため、鼻や喉などの炎症が起こった後に起きることが多いです。

滲出性中耳炎は、中耳腔に細菌が感染し過剰に中耳腔粘膜からの粘液が分泌され、中耳に滲出液がたまることで起きます。

急性中耳炎がなかなか完全に改善しなかったり、耳管の機能不全や免疫不全などがある場合は慢性中耳炎になることもあります。

中耳炎は、中耳の感染や炎症によって引き起こされる状態です。中耳炎の主な原因を以下に説明します。

上気道感染: 風邪やインフルエンザなどの上気道感染症は、中耳炎の一般的な原因です。感染は鼻や喉から中耳へと広がることがあります。

耳管の機能不全: 耳管は中耳と喉の後ろをつなぐ管で、中耳の空気圧を調整し、分泌物を排出します。耳管の機能が損なわれると、液体が中耳に滞留し、感染のリスクが高まります。特に幼児は耳管が短く、直線的であるため、中耳炎になりやすいとされています。

アレルギー: アレルギー反応により耳管が腫れると、液体の排出が妨げられ、中耳炎を引き起こす可能性があります。

副鼻腔感染: 副鼻腔の感染も中耳炎の一因となることがあります。特に、副鼻腔炎は耳管をふさぐことがあり、中耳炎を引き起こしやすくなります。

環境要因とライフスタイル: 受動喫煙、頻繁な感冒、極端な気候変化などの環境要因やライフスタイルも、中耳炎の発生に影響を与えることがあります。

先天的な要因: ある種の先天的な状態や形態異常(例えばダウン症候群やクラインフェルター症候群)は、中耳炎の発生リスクを高めることがあります。

中耳炎の症状は、耳の痛みやかゆみ、耳鳴り、聞こえにくくなる、耳のつまり感じ、耳だれ、耳からの出血などです。

滲出性中耳炎が起こると、急性中耳炎と同じく聞こえにくくなりますが、耳の痛みなどの症状はありません。

慢性中耳炎の主な症状は、耳鳴りや耳だれなどです。症状が悪化するとめまいなどの症状が現れることがあります。

小児の場合は症状を上手に言葉で伝えることができないため、耳を押さえたり引っ張ったりすることもあります。

中耳炎は耳の内部の感染によって発生し、以下のような主な症状を引き起こすことがあります。

耳痛: 中耳炎で最も一般的な症状です。感染による圧力と炎症が耳の内部に痛みを引き起こします。小児の場合、耳を引っ張る行動が見られることがあります。

聴力の低下: 中耳の感染により、聴力が一時的に低下することがあります。

発熱: 中耳炎が原因で発熱が起こることがあります。

耳からの分泌物: 感染によって耳から膿や液体が排出されることがあります。これは鼓膜が破れた場合に特に見られます。

不快感や圧迫感: 耳の中に液体が溜まることで、不快感や圧迫感を感じることがあります。

めまいやバランスの問題: 稀ですが、中耳炎が内耳に影響を及ぼすことで、めまいやバランスの問題が生じることがあります。

睡眠障害: 特に小児では、耳痛や不快感により睡眠が乱れることがあります。

中耳炎の症状は個人差が大きく、特に乳幼児では症状を的確に伝えられないため、親や保護者が異変に気付く必要があります。

急性中耳炎の場合、症状が軽い時は原因となっている鼻と喉に対して改善を行うことで、自分の免疫力から改善することも多いです。痛みなどの症状がある場合は、痛み止めを使うこともあります。

なかなか改善しない場合には、症状を抑えるために抗生物質などの薬を使って改善を行います。滲出性中耳炎がなかなか改善しない場合には、チューブなどを使った処置をしたり鼓膜を切り開いて中耳にたまった滲出液を外に出す手術をすることもあります。

副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などの症状が原因で中耳炎が起きている場合は、症状を起こしている病気を改善することが大切です。

1. 経過観察

軽度の中耳炎の場合、特にウイルスが原因であると考えられる時は、自然に改善を待つ経過観察が選択されることがあります。子どもの症状が軽度で、重篤な感染の兆候がない場合に適用されます。

2. 疼痛管理

耳痛を和らげるために、アセトアミノフェン(タイレノール)やイブプロフェン(アドビル、モトリン)などの鎮痛薬が使用されます。耳痛が激しい場合は、医師が特別な耳滴薬を処方することもあります。

3. 抗生物質

細菌性中耳炎の場合、または症状が重篤または改善しない場合には、抗生物質が処方されることがあります。アモキシシリンが一般的に使用される抗生物質の一つです。抗生物質は、通常は10日間程度服用します。

4. 手術

長引く中耳炎や再発性の中耳炎の場合、鼓膜に小さな管を挿入する手術が行われることがあります。この手術は、中耳の液体を排出し、空気圧を正常化するために行われます。

5. アレルギーの改善

アレルギーが中耳炎の原因の一つである場合、アレルギーの改善が中耳炎の予防にも役立ちます。

6. 生活習慣の改善

受動喫煙の避ける、良い手洗い習慣を身につけるなど、生活習慣の改善が中耳炎の予防に役立ちます。

7. フォローアップ

改善後に症状の改善が見られない場合、または中耳炎が頻繁に再発する場合は、追加の措置が必要になることがあります。

中耳炎の改善には、個々の状況に合わせたアプローチが必要です。特に小児の場合、症状の変化に注意し、必要に応じては早めに病院に行くことが重要です。

1. 抗生物質

中耳炎が細菌感染によるもので、特に重症の場合や症状が改善しない場合に処方されます。

アモキシシリン: 中耳炎の最も一般的な薬。耐性がない場合に有効です。

アモキシシリン・クラブラン酸塩: アモキシシリンに耐性を持つ細菌に対して使用されることがあります。

セファレキシンやアジスロマイシン: ペニシリンに対するアレルギーがある場合に用いられる代替薬です。

2. 鎮痛薬

耳痛や発熱を和らげるために使用されます。

アセトアミノフェン(タイレノール): 特に小児に適している鎮痛剤です。

イブプロフェン(アドビル、モトリン): 痛みや炎症を軽減しますが、特定の健康状態を持つ人には適していない場合があります。

3. 耳滴薬

鼓膜が破れていない場合に、耳痛を和らげるために処方されることがあります。

ベンゾカイン耳滴薬: 局所麻酔剤で、耳痛の一時的な緩和に役立ちます。

抗生物質耳滴薬: 耳の中の細菌感染に直接作用します。

抗生物質は、中耳炎が細菌によるものと判断された場合にのみ有効で、ウイルス性の中耳炎には効果がありません。

抗生物質の過剰使用は耐性菌の発生を促すため、医師の指示に基づいて正しく使用することが重要です。鎮痛薬の使用には年齢や体重に応じた正しい用量が必要です。

中耳炎を予防するために大切なことは、風邪を引かないこと、鼻水や咳など症状がある場合に早めに改善をすることです。

慢性中耳炎の予防には、急性中耳炎を長引かせないことが1番大切です。急性中耳炎を起こしてしまった場合は、悪化や慢性化を防ぐために早目に改善を行いましょう。

・聴宮

・角孫

・頭竅陰

・翳風

・天柱

・完骨

・天窓

聴宮

聴宮は、疲れやストレス、加齢などが原因で起きる耳鳴りなどに効果的なツボです。耳が聞こえにくい時にもよく使われるため、中耳炎によって聞き取りにくさを感じている時にお勧めです。

頭痛や顎関節症、歯の痛みなどに対しても有効です。

角孫

角孫は、目の疲れや耳鳴りや耳の痛み頭痛、めまい、立ちくらみなどに効果的なツボです。

頭痛の中でも、首すじから頭部にかけてこわばるような頭痛や頭が重く感じるような症状に特に有効です。

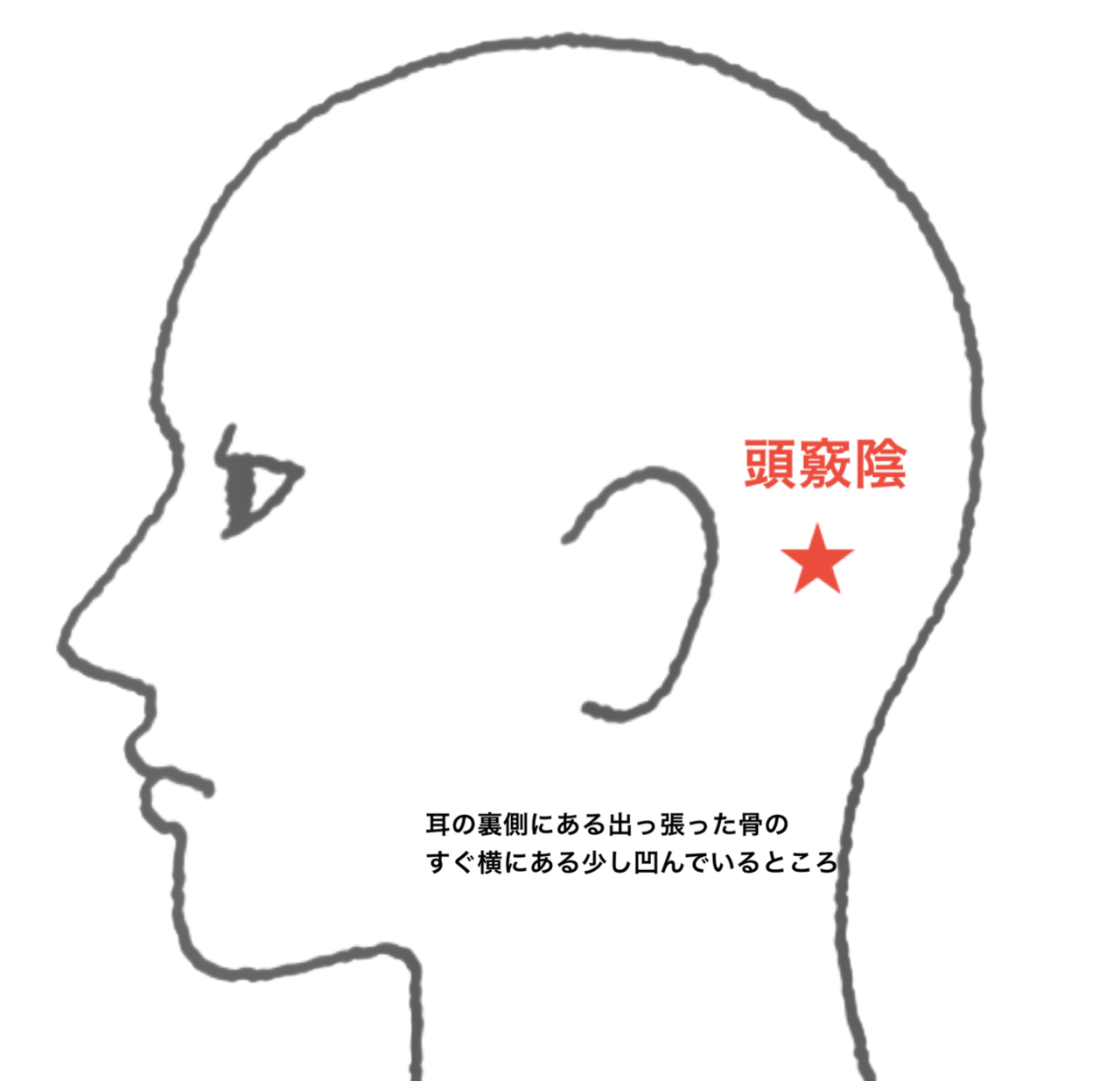

頭竅陰

頭竅陰は、平衡感覚を正しい状態にする効果があります。 そのため、乗り物酔いやめまい、立ちくらみなどに効果を発揮します。

耳の不調に対しても有効で、耳鳴りや難聴、耳の痛みなどに効果的です。中耳炎によって耳の痛みなどの症状がある時、刺激することをお勧めします。

ツボの位置と押し方

聴宮

聴宮は、耳の前にある三角形の突起物の前にあるツボです。探すときは、口を開けてくぼむところを探しましょう。

押すときは、人さし指を使います。頭の中心に向かって圧を加えるようなイメージで押しましょう。

角孫

角孫は、 耳を前に折ったとき、耳の上の角が頭に当たる場所にあります。

押すときは、人差し指と中指を使って押します。2つの指を重ねて圧をかけていくと良いでしょう。シャンプーなどを行うとき、ついでに軽く角孫を含めて頭皮を揉むこともお勧めです。

頭竅陰

頭竅陰は、耳の裏側の中央の骨の上にあるくぼんでいる場所にあります。

押すときは、中指を使います。ゆっくりと深く呼吸を続けながら押しましょう。 目を閉じてゆっくりと押すことも効果的です。

おすすめ記事

- 特に対応することが多い症状

- 筋肉、骨のお悩み

- 消化器のお悩み

- 皮膚のお悩み

- 神経のお悩み

- 循環器のお悩み

- 眼のお悩み

- 耳鼻咽喉のお悩み一覧

- 泌尿器のお悩み一覧

- 女性のお悩み一覧

- 脳神経のお悩み一覧

- 子供のお悩み一覧

- がんの種類一覧

- 内分泌のお悩み一覧

- 自律神経のお悩み一覧

- 鍼灸・東洋医学について