持続性知覚性姿勢誘発めまいの鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 4月23日

更新日:2026年 1月 1日

本日は持続性知覚性姿勢誘発めまいについて解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 持続性知覚性姿勢誘発めまいとは

- 持続性知覚性姿勢誘発めまいの原因

- 持続性知覚性姿勢誘発めまいの症状

- 持続性知覚性姿勢誘発めまいの改善方法

- 持続性知覚性姿勢誘発めまいのまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

持続性知覚性姿勢誘発めまいは、PPPDとも呼ばれているめまいで、2017年に新しい種類のめまいとして新たな概念が定義されました。PPPDは機能性の病気で臓器には何も異常がないが自覚症状のみ起こります。

持続性知覚性姿勢誘発めまいでは、急なめまいを発症した後、雲の上を歩いているようなふわふわとした感覚が3ヶ月以上続きます。

持続性知覚性姿勢誘発めまいでは、3ヶ月以上フラフラする感覚が続きます。立った時や歩く時、動くものや細かいものを見るとフラフラする感覚がひどくなるという特徴があり、メニエール病や突発性難聴などめまいの症状を起こす急性の病気が落ち着いた後に起こることも多いです。

耳鳴り、難聴がある人は、めまい症状を併発している人が非常に多いです。当院では、持続性知覚性姿勢誘発めまいで悩んでいる人は1日40人ほどの来院があります。

中でも、その1割の人がめまいやメニエール病、良性発作性頭位めまい症を発症しています。

持続性知覚性姿勢誘発めまいは、めまいを起こす耳の病気や神経の病気、内科的な病気と合わせて起こることが多いです。さらに、心理的なストレスで起こるめまいや平衡障害が起こった後に起こることも多いです。

目眩を起こす耳の病気の代表的なものは前庭神経炎です。前庭神経炎が起こった後に起こることが多いと言われています。

心理的なストレスや平衡障害によるめまいが起こった後に起こることも多いため、うつや不安症の人にも起こることが多いと言われています。

持続性知覚性姿勢誘発めまいの発生に寄与する可能性がある要因

・感覚統合の失敗

多感覚入力の処理異常:視覚、前庭系、体性感覚の間での情報の不適切な統合が、PPPDの発症に関係している可能性があります。

前庭系と中枢神経系の不適切な相互作用:バランス感覚を司る前庭系と脳の間の通信がうまくいかないことが、めまいやバランスの問題を引き起こす可能性があります。

・心理社会的要因

不安やストレス:PPPDの人は、不安障害やうつ病を持っていることが多く、これらの心理社会的要因が症状の発症や悪化に寄与することがあります。

適応障害:急性のめまいのエピソードの後、体が通常の感覚入力の処理に適応するのに失敗することが、PPPDの一因となる可能性があります。

・脳の機能変化

脳の処理機能の変化:前頭前野や小脳などのPPPDに関連する脳領域の活動パターンの変化が示唆されています。

神経可塑性の問題:神経系の適応能力に関連した問題も、PPPDの原因の一つとして考えられています。

・遺伝的要因

家族歴:PPPDや他の種類のめまいを経験した家族がいる場合、遺伝的要因が関与している可能性があります。

・環境要因

環境トリガー:強い光、動く画像、混雑した場所など、特定の環境要因がPPPDのトリガーとなることがあります。

当院の考え方

持続性知覚性めまいの原因はわかっていません。症状ははっきりせず、精神的な病気ではなく機能性のめまいに該当します。

目から入る情報と体のバランスがうまく合わずに起こす病気で、自然に改善することがなく悪くなったり良くなったりを長期に繰り返します。鍼灸院でよく見る症状で、すぐ良くなる人が多いです。

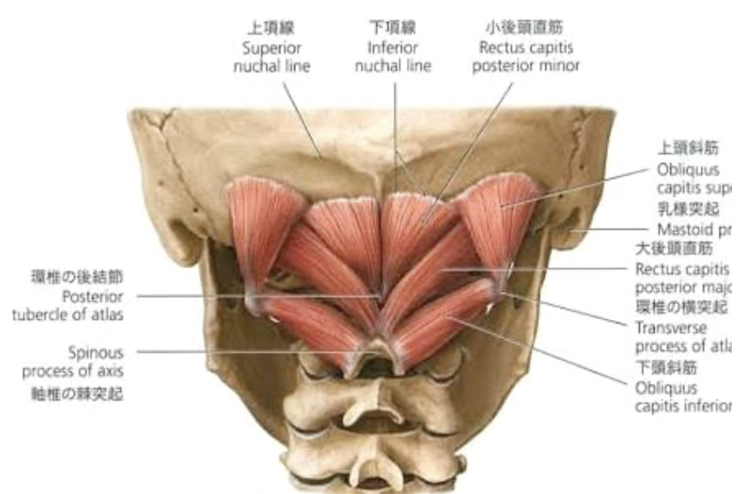

当院では、後頭下筋群の緊張が原因であると考えています。首の奥の筋肉が固まることで起こる自律神経症状のため、目眩の薬や自律神経の薬を飲んでゆっくりするが一向に良くなりません。肉体的な疲労感を取っても改善せず、首の奥の筋肉が固まって起こる症状です。

持続性知覚性姿勢誘発めまいでは3ヶ月以上、ふわふわとした浮遊感や不安定感、非回転性のめまいの中で1つ以上の症状が続きます。この症状は、ほとんど毎日起こり、日常生活に大きな影響を与えます。

症状は、長い時間続き、症状の強さは強くなったり軽くなったりするという変化があります。

また、持続性知覚性姿勢誘発めまいには、他の症状があることもあります。当院ではふわふわ感がとれた後、手がほてるという症状が出ている人もいます。男女問わず起きる病気ですが、当院では女性の方が多いです。改善しているという錯覚を起こすこともあります。

持続性知覚性姿勢誘発めまいの症状が強くなる時

- 立位姿勢になった(立った時や歩いた時の姿勢)時

- 身体を動かした時

- 視覚刺激があった時

〈身体を動かした時に症状が強くなる傾向の例〉

・エレベーターに乗った時

・乗馬体験をした時

・人ごみに押された時

〈視覚刺激があった時の例〉

・人混みや往来する車などの動いているものを見た時

・スーパーやコンビニで陳列棚を見た時

・コンピュータなどの複雑な視覚パターンを見た時

PPPDは5つの特徴を持つ前庭症状を有する症状

①ふわふわした感じ

②不安定

③回転しないめまい

以上3つのうち1つ以上の症状が3ヶ月以上にわたりほぼ毎日続きます。症状の強さに強弱があり1日の中でも時間が経つにつれどんどん症状が悪くなります。

立った姿勢など体勢により悪化します。目眩、浮遊感、不安定感もちろん内科的病気や心理的ストレスによる平衡障害が起きて発症すると言われています。

めまいは発作性、急性、慢性に分けられます。

発作性→メニエール、良性発作性頭位めまい症

急性→前庭神経

慢性→PPPD

④症状が顕著な頭痛、機能障害を起こしている

⑤症状が他の病気や障害でうまく説明できない

持続性知覚性姿勢誘発めまいで起こる一般的な症状

不安定感やふらつき:特に広い場所や人が多い場所、動いている物体を見る時などに、ふらつきやバランスを失う感覚が現れます。

立位時の不快感:立っている時に特に不安定さを感じ、座っている時や横になっている時は症状が軽減することがあります。

視覚的な刺激に対する過敏性:動く画像や強い光、パターンが密集した表面など視覚的な刺激に敏感になり、これらがめまいや不安定感を誘発することがあります。

集中困難:持続的な不安定感やめまいが原因で、日常生活や仕事、学業での集中が困難になることがあります。

疲労感:症状によって日常生活に支障が出ることから、疲労感を強く感じることがあります。

立ちくらみ:急に立ち上がった時にめまいを感じることがありますが、これはPPPDの症状とは異なり、起立性低血圧など他の原因によることもあります。

他にも、めまいや不安定感が原因で不安やうつ症状を発症したり、緊張型頭痛や偏頭痛を併発したりすることがあります。

持続性知覚性姿勢誘発めまいには、確立された改善方法は今のところありません。改善をするために重要なキーワードは、前庭リハビリと抗うつ薬、認知行動です。

前庭リハビリは、内部の感覚に対して刺激を与えてめまいへの順化を促す改善方法で、バランス感覚を改善するための特定のエクササイズを行います。この方法では、前庭系の機能を促進し、めまいや不安定感の軽減を目指します。

前庭リハビリでの改善は、効果を感じるまでに最低でも数ヶ月かかると考えることが必要です。安定した立位や歩行を促すためのトレーニングも併せて行います。

症状が一進一退する場合も多いということを理解し、改善を行うことが必要です。これは、前庭リハビリを行うことによってめまいを誘発させて症状が悪化するという可能性も考えられるためです。

認知行動を利用した改善方法は、バランスの良い適応的な考えを作って気持ちを楽にするという精神に対して働きかける改善方法です。めまいに対する恐怖や不安、避けがちな行動パターンを変えることを目指します。また、ストレス管理技術の向上にも役立ちます。

さらに、深呼吸、瞑想、筋弛緩法など、ストレスを軽減しリラックスを促進する技法も有効であることがあります。

持続性知覚性姿勢誘発めまいの人の中には、色々な病院に相談に行き自分の訴えが信じてもらえなかった失望と不信感を持っている人も多くいます。

持続性知覚性姿勢誘発めまいの改善を行うために必要なことは、信頼関係です。きちんと信頼できる医師を見つけることが大事になるのです。

持続性知覚性姿勢誘発めまいは、改善に取り組まなければ症状がよくなることはあまりありません。できるだけ早めに病院に相談に行き、信頼できる医師のもとで改善に取り組むことをお勧めします。

他にも、症状管理のための教育も役立つことがあります。自分自身で症状について理解し、日常生活での対処法を学ぶことが重要なのです。

さらに、同じ状態を持つ他の人々との交流も改善につながります。交流を通じて、経験を共有し、相互にサポートを提供することができます。

改善には、環境の調整も重要です。特に過度な視覚的刺激は症状の悪化につながるため、避けることで症状の悪化を防ぐことができます。

改善に使用する薬

・抗不安薬

抗不安薬は、PPPDに伴う不安症状を管理するために使用されます。多くの場合、めまいや不安定感が不安やパニック発作を引き起こし、これがさらにめまいを悪化させるという悪循環に陥る場合に処方されます。抗不安薬は、このような不安のレベルを下げ、快適さを向上させることを目的としていますが依存性があるため、短期間の使用や医師の厳格な監督下での使用が推奨されます。

・抗うつ薬

セロトニン再取り込み阻害薬:抗うつ薬は、PPPDによって引き起こされるうつ病の症状や、うつ病がPPPDの症状を悪化させる場合に使用されるもので、セロトニン再取り込み阻害薬は不安症状を含む広範な症状に効果があるとされています。そのため、気分を改善し、生活の質を向上させるためにしばしば使用されます。抗うつ薬は、めまいやバランス障害に対して感受性を減少させることによって、症状の管理に役立つことがあります。

・ベタヒスチン

ベタヒスチンは、メニエール病やめまいの改善に一般的に用いられる薬物で、PPPDにおいても有効であると考えられています。ベタヒスチンは、内耳の血流を改善することにより前庭機能を正常化し、めまいの感覚を減少させるとされています。特に前庭系の異常が疑われる場合や、めまいの症状が顕著な場合に使用されることがあります。しかし、ベタヒスチンの効果は個人差が大きいため、改善方法の一環として慎重に検討されます。

・抗めまい薬

プロクロルペラジンやメクリジン:これらはめまいの感覚を減少させることができる薬物で、特に急性のめまいのエピソードに対して用いられます。長期的な使用は推奨されていませんが、短期間での症状のコントロールに役立つことがあります。

・ベンゾジアゼピン類

ディアゼパムやクロナゼパム:これらは短期間の使用に限定されることが多い抗不安薬で、急性の不安症状やパニック発作に対して有効です。めまいや不安定感を引き起こす過剰な神経活動を抑制する効果があります。ただし、依存性や耐性の発展のリスクがあるため、慎重な管理のもとで使用されます。

・抗精神病薬

クエチアピンやオランザピン:これらは主に精神病の改善に用いられますが、非常に低い用量で不安症状の管理に役立つことがあります。PPPDにおける過剰な不安やうつ病の症状に対して、他の方法が効果を示さない場合に考慮されることがあります。

・抗てんかん薬

ガバペンチンやプレガバリン:これらは本来てんかんの改善に用いられる薬物ですが、神経痛の改善や不安症状の管理にも有効であり、PPPDにおいても症状の緩和に役立つことが報告されています。

・ベータ遮断薬

プロプラノロール:これは心臓病や高血圧の改善に使われることが多い薬物ですが、手の震えや心拍数の増加などの物理的な症状に伴う不安を軽減する効果があります。PPPDにおける身体的症状による不安感の管理に有効な場合があります。

鍼灸師は鍼をするということは一緒ですが、理論や考え方、ゴール設定、勉強法、対応が全然違います。病院の先生は西洋医学の考え方のため筋肉や解剖レントゲン薬の処方、手術などある程度図式としてわかっていますが、鍼灸は1つの病気に対するやり方や理論が一人一人違うのです。

めまいは5種類あります。

- 回転性のめまい

- ふわふわするめまい

- 横に揺れるめまい

- 特定の状況下でのめまい

- 走っている時のめまい

- ものが大きく見えたり小さく見えたりするめまい です。

めまいでも人によって訴え方が違い発生する状況も違うのです。

当院では過去に耳の奥に約6cmの鍼を入れて三半規管に届かせるという施術を数年間していたことがあります。この方法でたくさんの人が悪化してしまい悩んだことがあります。

その時池見酉次郎先生の「心療内科」という本を読みました。その中で自分の利用者様を家に招待して一緒に過ごしながら原因を探っていくという話がありました。ずっと首が右を向いていて家族の話をした時だけ前を向くという方がいて、一緒に過ごす中で母親との関係や家庭内のトラブルを解消したら前を向けるようになって解消したという話が書かれていました。

その本を読んでめまいで悩んでいる人に三半規管や脳の血流へのアプローチを行ってきましたが、なかなか改善しないのは体が問題ではないのではないかと思うようになりました。めまいは脳がトラウマなどから逃げるために脳自身がめまい感という症状を作り出していると考えたのです。その考え方でも改善せず悩みながら施術を続ける中で、なかなか改善しない人にはみんな共通してある特徴があることがわかりました。

それはみんな共通して体がボロボロであるということです。具体的にいうと血流循環やリンパ還流、関節の正常な可動性を失っている人が多いのです。

脳が興奮して脳がめまいを作り出していることは分かっていましたが、作り出す理由がトラウマやマイナス思考ではなく、体がおかしい状態が続いていてその情報を脳が受け取ってめまいを引き起こしていると捉えるようになりました。そして、その体の問題がとる施術を行ったらめまいの症状が楽になったのです。

当院の鍼灸でのめまいの改善方法は、脳をどれだけ安定させられるかを複数の要点から考えて内蔵の要素を全て取り除くことで楽になることを目の当たりにして完成したものなのです。

鍼灸は悩んでいる方や施術者によって行っていることやっていることが変わる方法です。当院の院長は、脳が作り出した症状をいろんな観点で改善していければ良いという考え方で施術を行っています。

人によって調べた内容や信じているもの、やってきたもので考え方や理論、解釈が変わるため、調べない人は理論が停滞していきます。難しい症状の方がいた時改善しないと突っぱねてしまうと自分の成長も得られません。

めまいは三半規管、前庭神経から起きる症状です。PPPDは脳からくる脳が興奮して眩暈を作り出してしまう症状です。そのため、脳が作り出す状況を変えなければいけないのです。

体が全て整えば症状はゆっくり落ち着いていくと考えています。

ただし、落ち着く速度は人によって違うため、体が整ってきたらどんどん施術の間隔を開けてゆっくり鎮まっていくように仕向ける必要があります。改善するまでどんどん通いなさいという鍼灸院もありますが、当院は施術の間隔をどんどん開けていかないとPPPDは鎮りにくいと考えています。

①人差し指と親指で首の前側を引っ張る(浅頚部リンパ節へのアプローチ)

首の前の環境をよくしないと後ろは解れないため、まず前の部分を解します。

②4本指で首の横を撫でる(上深頚リンパ節へのアプローチ)

ぐりぐり押すのは良くないため、優しく撫でることが大事です。

※首のリンパにはあらゆるところが通っています。そのため、解してもすぐに詰まってしまいます。首の前と横は徹底的に解しましょう。

③4本指で首の後ろをさする(後頭下筋へのアプローチ)

この時、表面上しかさすっていないと思うかもしれませんが、きちんと行いましょう。後頭下筋は、4cm以上下の深いところにあります。そのため理論上は押しても、前の板状筋や僧帽筋が壁になって届きません。優しく撫でて長期的な目線でアプローチを行うことが大事です。

上記のアプローチ方法を2週間続けると体が変わります。

当院では、後頭下筋へのアプローチや脳の興奮、体の軸ずれなどのサインを取ることで改善を行なっており、比較的すぐ改善が見られます。

運動をすることもお勧めしていますが、ふわふわするため運動をしにくいことも多いです。まずはセルフケアから行いましょう。

ふわふわめまいは浮動性めまいや船上めまい、浮遊めまいなどともいう症状で、鍼灸院ではあるあるの症状です。

特徴は、雲の上を歩いているような不安定な感覚、地に足がつかないようなふわふわした感覚です。回転性のめまいとは異なり目が周るような強い回転ではなく、体全体が浮くような不安定なものが中心です。

原因は、耳の内耳障害や脳の血流不足、自律神経の乱れなどです。耳の内耳などの耳の奥の方の器官は体のバランスを保つためには重要な器官であり、内耳に障害があると、体の動きや位置の情報が脳にうまく伝わらなくなり結果としてふわふわとしためまいが生じます。

脳に十分な血流が送れない場合もふわふわ感を出すことがあります。低血圧、自律神経の乱れ、過度なストレスも結果としてふわふわ感を出すことがあります。

一方でめまいの発生は心理的な要因とも関連しています。不安やストレス、疲労感が重なることで自律神経のバランスが崩れ、めまいを引き起こすことも少なくありません。浮遊感のめまいは単なる体の不調だけではなく心と体の複合的な問題とされているのです。

ふわふわめまいの調べ方

ふわふわめまいの原因を特定するためには正確に調べることが必要です。

1.カウンセリング

カウンセリングは体の状態や日常生活における影響を探る重要なステップです。性質、発生時期、持続時間、頻度、発生時の特定状況、吐き気や耳鳴りなどの随伴症状という情報を伝えることで原因が特定しやすくなります。耳が原因の場合と脳が原因の場合では発生するめまいの性質や症状が異なることが多いため、この情報は非常に重要になります。

2.眼振

めまいの異常は目の動きに敏感に現れることがあります。特殊な赤外線カメラ付きの眼鏡を装着し目の動きを観察します。眼振があるかどうかや動き方によって、内耳の問題なのか神経の異常興奮なのかを確認します。

3.聴力

原因の約80%は耳に関係するとされています。気導や骨伝導を調べて内耳や中耳機能の異常の有無を確認します。メニエール病などの内耳の病気の場合は聴力の低下がめまいと一緒に起きることがあるため、聴力を調べることでめまいの原因が絞ることができることもあります。

4.平衡感覚機能

平衡感覚機能を調べる方法はいくつかの種類があり、体のふらつき具合やバランスを評価します。バランスボードで体のふらつき具合を測定し重心動揺を調べたり目を閉じた状態で姿勢の安定性を調べたりして、平衡感覚に異常があるのかを確認し、原因になっている部分を特定します。

5.画像

内耳や脳に異常がある場合はCTやMRIで脳や内耳の状態を確認して腫瘍や脳梗塞などの重要な原因を探ります。脳の血流障害や小さな脳血管障害、脳梗塞などが疑われる場合は画像を確認することは非常に重要です。

ふわふわめまいで相談する病院

・耳鼻科

めまいの原因の多くは耳に関与していることが多いため最初に耳鼻咽喉科に行くのが一般的です。内耳の状態を調べて耳に関連するめまいか浮動性かを判断します。メニエール病や良性発作性頭位めまい症など内耳の異常が原因の場合、耳鼻科にいくことが必要です。

・内科

全身の病気や自律神経のバランスが関与している可能性もあるため内科医の判断も必要です。

・脳神経外科、脳神経内科

手足が動かしにくい、話しにくい、物が二重に見える、真っ直ぐ歩けないなどの神経症状の発症時には脳神経外科や脳神経内科にいきましょう。

※脳の血流障害や神経の異常の場合は耳鼻科の薬を飲んだり内科医に相談したりしても意味がありません。ふわふわめまいと一緒に色々な症状を抱えている場合はすぐ脳神経内科にいきましょう。

ふわふわめまいの原因

・脳血管障害

神経系の問題で多いのが脳血管障害です。これは平衡感覚に異常を生じる場合があります。脳血管障害脳出血が小脳や脳幹などのバランス調整器官で起こるとふわふわとした浮動性めまいを生じます。

・パーキンソン病、小脳脳幹梗塞

歩行や姿勢のバランスを崩しやすくなるためにふわふわめまいを発生しやすいです。

・耳の原因

メニエール病や前庭神経炎など内耳の病気はふわふわめまいの原因になります。内耳は平衡感覚を司る器官です。そこに異常が生じると体の位置や動きの情報が正確に脳に伝わらずめまいを発生してしまうのです。メニエール病の場合ぐるぐるした回転性のめまいが特徴です。

・循環器系の問題

低血圧、椎骨動脈圧迫症状などふわふわめまいの原因とされている有名な状態があります。低血圧は脳に十分な血液が行き渡らないことによってふわふわとしためまいが生じます。急に血圧が上がった時などは血圧が下がることでめまいが生じます。

・椎骨動脈圧迫症状

椎骨動脈という脳の後ろにある血流を供給する場所に血流不足が生じることでめまいやふらつきが発生します。

・精神的な要因

うつ病や不安障害、身体表現性障害などもふわふわめまいの原因になります。自律神経系にも影響を与えてしまうため平衡感覚が乱れがちになり、特に不安感が強まると脳が過剰に反応してしまいふわふわめまいを引き起こすことがあります。

・ホルモンの変化

甲状腺の病気、月経、妊娠、更年期に伴うホルモンバランスの変化が原因になることがあります。更年期障害ではエストロゲンやプロゲストロンといったホルモンのバランスが崩れることで自律神経が乱れ、ふわふわめまいや体調不良が起こります。

・生活習慣

疲労や睡眠不足、不規則な生活が原因になることもあります。長時間のデスクワークやスマホの使用で首から脳の血流が滞ってめまいを発症しやすくなります。

・薬の副作用

精神安定剤、降圧剤、睡眠薬、てんかん薬、抗うつ剤パーキンソン病の薬などの副作用でめまいが起こることがあります。この場合は医師に相談しましょう。

日常生活での対処方法

・安静と水分摂取

安静にすることが非常に大切です。可能であれば横になり無理に動かさずに安静を保ちましょう。特に血圧が急に下がったことが原因のめまいの場合、横になって血圧を安定させることで症状が楽になります。脱水症状により血液循環が悪くなることでふわふわめまいを発生しやすくなります。水分は1日1〜2ℓ飲みましょう。

・刺激を避ける

めまいが続いている場合は視覚や聴覚への刺激が敏感になります。強い音や暗いところでのスマホ、激辛料理は避けましょう。

・生活習慣の改善

寝不足やハードな仕事、スマホの見過ぎには注意です。塩分過剰摂取は内耳のリンパ液に影響を与えるため、低塩食がおすすめです。バランスの取れた食事は全身の血流代謝が整います。

・姿勢の改善

デスクワークや長時間のスマホの使用は首と肩が前のめりになります。前のめりになることで首と頭の付け根の圧力が強まるため気をつけましょう。

・アルコールとカフェインを避ける

アルコールとカフェインは体内の水分バランスや血流に大きな影響を与えます。特にカフェインには興奮作用があるため脳過敏を悪化させてしまいます。適度に控えましょう。

ふわふわめまいの正体

ふわふわめまいを生じた時に病院に行くと思いますが、調べて異常がなくあったとしても聴力が少し下がるくらいという人は多いです。この症状で悩む人の多くは精神的な病気と位置付けられSSRIや抗うつ薬の投与を1〜3年継続する事になります。これが現時点のふわふわめまいの最良の改善方法とされています。

ふわふわめまいの人は病院では色々な名前で判断されますが、話を聞けば聞くほどみんな同じような症状をしています。色々な方を対応する中で、ふわふわめまいは判断する上で原因がわからず、判断材料がないため似たような名前をつけて抗うつ剤を処方して様子を見るというようになっているということがわかったのです。

鍼灸院にはSSRIを1〜3年飲んでも改善しない人がよく来院されます。この症状で悩んでいる人はみんな同じように体のサインがあり、脳過敏の症状が見られます。脳過敏の症状は自律神経の交感神経優位症状とも言われ、目が乾く、口の中の唾がねばねばする、ニキビができやすい、便秘しがち、爪に筋が出ているなど交感神経が支配している体の反応が強く出ます。

当院ではふわふわめまいを脳が興奮してその興奮を知らせるためにふわふわさせていると解釈しています。精神病や耳が悪い、良性発作性頭位めまい症の延長の症状と言われることが多いが全然違います。

脳が自発的に起こしてしまっているため脳の興奮が取れない限りはこの症状は取れません。脳の興奮がどこから起きているのかというのが問題です。

首、肩、腰、手首の4つの関節で正常な可動性を取り戻せていない人はふわふわめまいを長期的に発生しています。

わかりやすいサインは思いっきり上を向いた時に首の後ろが痛いことです。痛くない場合は万歳しましょう。

一般的な人はバンザイすると頭の後ろまで普通に手が上がりますが、ふわふわめまいを起こしている人はバンザイすると肩が痛みます。肩こりや元々体が硬いと思っている人が多いですが違います。

立って腰も思いっきり反りましょう。普通は反っても痛くありませんがふわふわめまいがある場合痛みがあるはずです。もっとひどい人は手首を反ると手首が痛いと思う人もいます。手首が痛い人は非常に重症です。

脳が興奮する要素は多いですが、首、肩、腰、手首の4つの関節は関節の異常性の情報が脳に常時送られています。

上を向けない、バンザイができない、腰も反れない、手首も反れないという正常な可動性さえ保てていない体の状況が脳に送られ続けていると脳がパニックを起こします。すると少し休ませようとしてふわふわめまいを起こすのです。

これがふわふわめまいの本当の正体のため病院の先生も判断ができないのです。首、肩、腰、手首を注意深く見てほしいです。別パターンもありますが、8〜9割の人はこのタイプに該当します。この4箇所は必ず正常に保ってほしいです。

関節を正常に保つ方法

首、肩、腰、手首に異常がある人はストレッチとマッサージは禁止です。

ただでさえ歪んでいるのに無理に伸ばしたりぐりぐりしたりすると体が守ろうとして敏感になり、体が変わりにくくなってしまいます。優しくセルフケアを行うことがベストです。

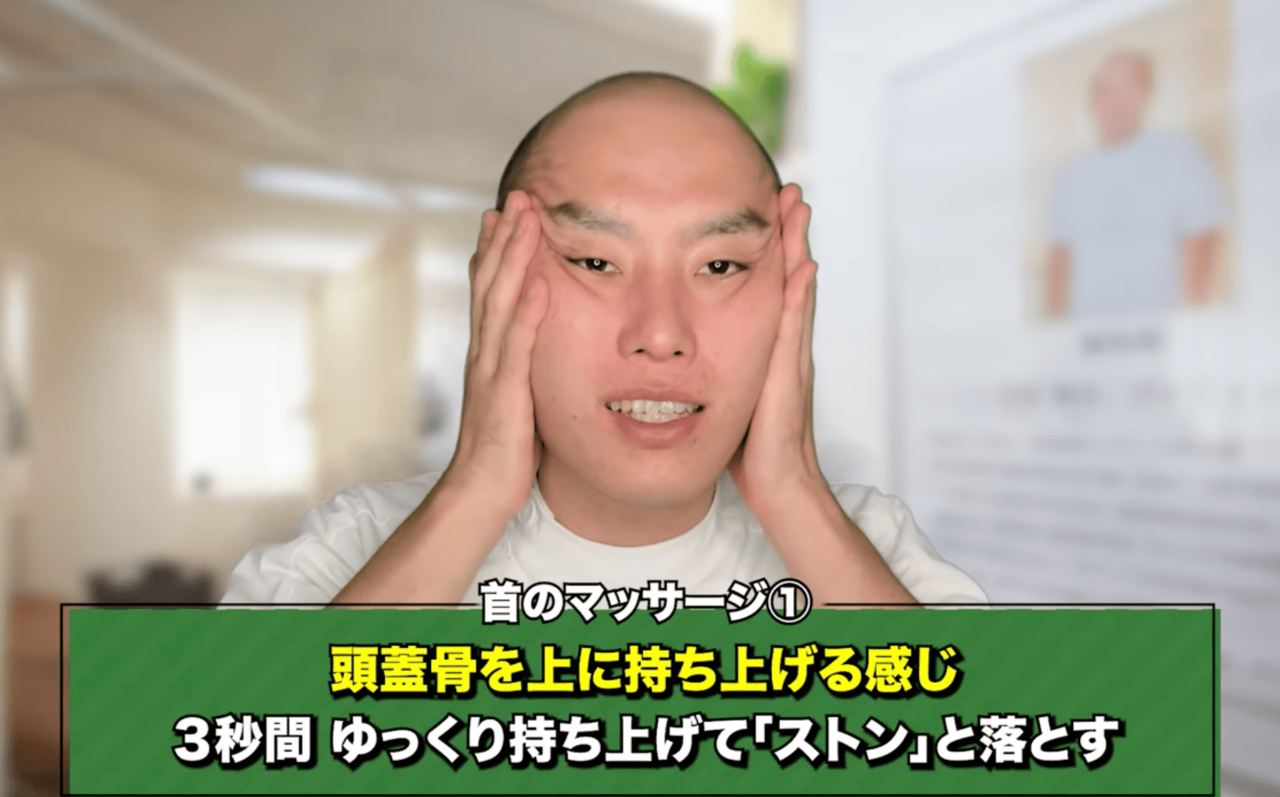

首

首は上に軽く持ち上げます。押すというよりは頭蓋骨を上に持ち上げるようにして3秒間ゆっくり持ち上げてゆっくり落としましょう。肩もすぼめて3秒間力を入れ、力を抜きます。

上を向くと痛みが取れているはずです。毎日続けましょう。

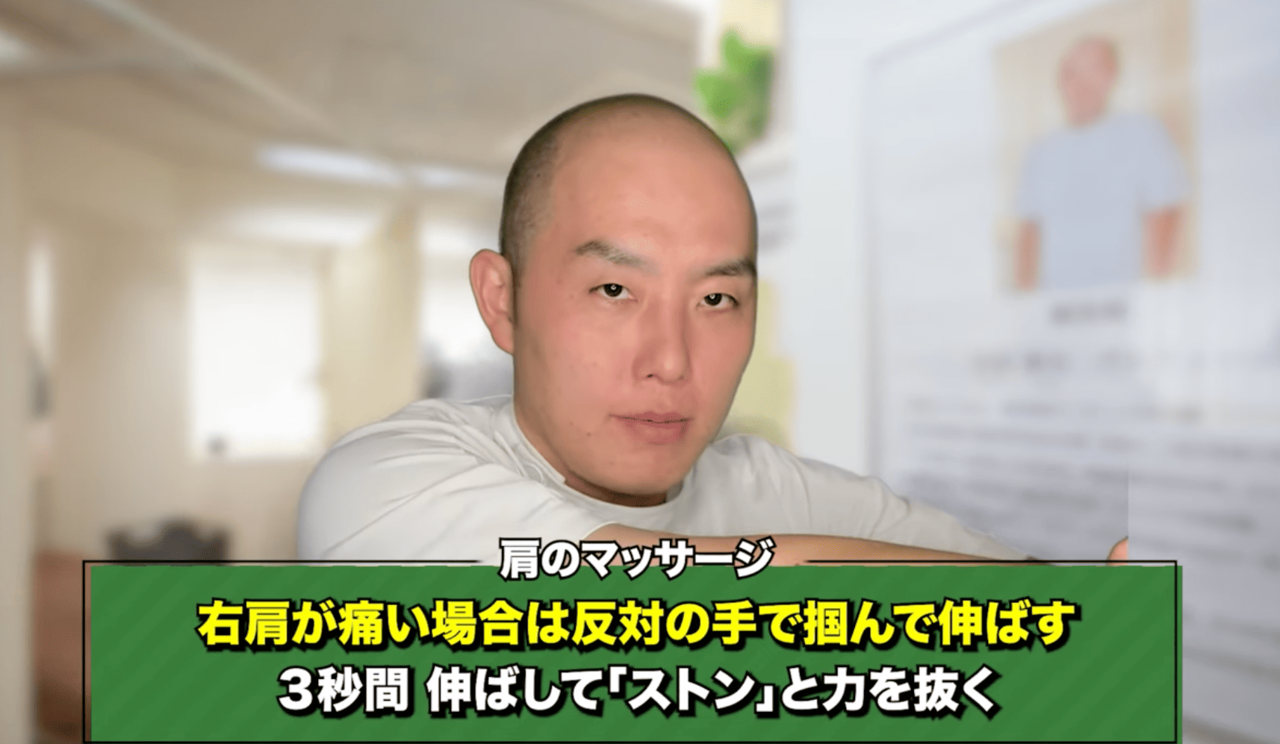

肩

肩が痛い場合は痛い方と反対側の手で手を掴んで伸ばします。3秒間伸ばして力を抜きます。

バンザイした時の痛みが取れると思います。

腰

そもそも上半身と下半身を支えているため腰はいじらないでください。腰はいじればいじるほど悪くなっていくため腰痛は慢性化しやすいのです。

手首

手首が痛い場合、痛い方と反対の手で手を掴んで伸ばします。3秒伸ばして力を抜きます。

手首を反ってみて痛くなければやめましょう。

毎日繰り返すことで痛く無くなってきます。正常な元の状態を維持するとふわふわめまいが楽になってきます。良い日と悪い日の境目が激しくなってきて昨日は辛かったが今日は楽というようになります。良い日がどんどん増え、最終的に良い日が2週間続いたり悪い日の程度が下がってきたりします。すると改善したと感じたりふわふわしているかどうかわからなくなったりする状態になるとゴールです。

この状態まで持っていくために1番大事なことは椎骨動脈圧迫症状のアプローチです。首の奥の椎骨動脈が筋肉で圧迫されてしまうとめまいが起こります。これはバレリュー症状とも言います。

首の後ろのコリ感は取り除くことが必要です。ただし上を向いて首が痛い人は揉まないでください。悪いから硬くなるためぐりぐりすると悪化します。

ふわふわめまいの人はマッサージに行って悪化するのを繰り返している人が多いです。上を向いて痛くなくなったりバンザイをしても痛くなくなったら皮膚を伸ばしてほしいです。

皮膚を伸ばして皮膚と筋肉、腱の層の間をあけるとだんだんと筋肉の辛さが出にくくなったりふわふわめまいが落ち着いてきたりします。

持続性知覚性姿勢誘発めまいについて当院では、脳の異常興奮や脳の領域の問題であると解釈をしています。

しかし、めまいは非常に複雑なため、脳からくるのか三半規管の問題なのか別の要因があるのかなど色々なケースがあります。要因に、インフルエンザやコロナ、交通事故などが関わっていることもあれば特に何もないこともあります。

この症状は体の状態を正常にすることが大事なため、当院では体の変化を見て改善を進めていきます。改善を行う上で意識していることは、色々な観点で全て行うということで、体に存在する悪いサインを全て潰していきます。

この症状は、交通事故などで脳のエリア損傷をしている場合、回復はしずらいですが、脳が正常であれば改善しやすい症状です。

当院での持続性知覚性姿勢誘発めまいの改善の仕方

持続性知覚性姿勢誘発めまいは大体の人が同じ改善の仕方をします。通うペースとしては週1回2ヶ月間通っていただくことを推奨しており、基本的には8回以内に効果を感じていただいていますが、状態によってもう少しかかることもあります。

この症状は、体の状態を正常にすることが大事で、正常になれば施術の間隔を空けなければいけないという特徴もあります。

2回ほどの施術では症状が変わっている感覚はなくても良くなっていきます。大体この時点で体の状態が70%くらいまでになります。

5回ほどの施術でふわふわしている感覚の幅が狭くなったように感じることが多いです。これは体ができあがってきたサインで、だんだんと揺れるシュチュエーションが少なくなってきます。この時点での体の状態は95%です。

8回ほどの施術で、陳列棚を見ても気持ち悪くなることが少なくなり、ふわふわ感もある日とない日がはっきりしてきます。ここまでくると体は100%出来上がっており非常に良い経過と言えます。

鍼灸は体を刺激して改善していく方法のため、施術の後めまいが強くなることもありますが、経過が順調な場合、2週間に1回など来院のペースを提案させていただきます。

その後の施術で体が楽になってきたと感じるようになると、来院を3週間〜1ヶ月に1度のペースにします。徐々に揺れるシチュエーションが少なくなってきたり揺れていることが気にならなくなってきたりして、良くなったと感じていただけるようになります。

症状が軽い場合はもう少し早く改善することもありますが、多くの方は上記のような改善の仕方をしています。

鍼灸は、体を変化させてよくしていく改善方法です。変化させる際に悪化することもあるため、リスクを避けるためにもこの症状は大丈夫だと思ったらどんどん間隔をあけて改善を行なっています。

当院では現在も10名以上の方が持続性知覚性姿勢誘発めまいで通われています。

Q.めまいの症状が現れた時どんな体調の変化を感じましたか?

A.数日経っても改善しない頭痛と苦痛感、寒気のようなざわざわとする感覚が数日続いて突然めまいが起きました。

Q.頭痛が始める前までも頭痛は良く感じていましたか?

A.たまにありましたが、四六時中1日改善しないことはなく、寒気を感じることもありませんでした。外出できないくらいの頭痛でした。

Q.頭痛はどのあたりに感じましたか?

A.こめかみの辺りで頭痛が起こっていましたが締め付け感は頭全体でした。

Q.その時は病院などには行きましたか?

A.めまいが始まってからはどこにも行けない状態で寝込んでいる感じでしたが、その後病院に行きました。寝ながら調べると顎が悪いなども出てきたため、歯科、眼科、脳神経外科、整体にも行きました。その場所を目指すことが精一杯でした。

Q.これは普通ではないと感じたのはどんな場面でしたか?

A.めまいに続いてアレルギー症状が出てきました。手足のソワソワ感や強い冷えが起こりました。頭痛もこめかみや後頭部、目の奥に移動しました。筋肉が強く痙攣することもあり、まともではないと思いました。

Q.発症した時は生活習慣やストレスが関係あると思う点はありましたか?

A.病院でも精神的なものではないかなどいろいろ言われましたが、特に何も変化などはなく平穏に過ごしていました。環境の変化もなくストレスと言われてもピンと来ませんでした。変化があったといえば、2〜3年ずっと整体や整骨院、気功や足ツボに通っていた程度です。

Q.整体、足ツボ、気功に行こうと思ったきっかけは体調を崩していたからですか?

A.少し前から片頭痛というほどのものではないが頭痛がたまにあり、首や肩の凝りもひどくて病院に行きました。

Q.めまいを初めて感じた時にどんな感情になりましたか?

A.すごく恐怖や不安がありました。動悸のようなものがあり雲の上を歩いているような突きあげられる感覚で、本当に不安でした。

Q.体調を崩した時は誰かに相談しましたか?

A.家族に相談しました。母に言うと最初はスマホのやりすぎと言われましたが1〜2週間経っても改善しないことを説明して一緒に病院に行ってもらいました。

Q.その時は一人でも歩けましたか?

A.実際にめまいがして倒れるとかではないため普通に歩行している人に見えたと思いますが、できれば外出は避けたかったです。

Q.脳神経外科ではどのような判断をされましたか?

A.顎関節症から来る目眩や精神的なものと病院で言われました。整体では姿勢やストレートネック、血流が悪い、腸が詰まっているなどと言われました。

Q.発症当初どのようなことが1番辛かったですか?

A.当たり前の日常生活を全く送れなくなってしまうことが辛かったです。人と話すのも辛く、相槌を打っている相手の首の動きだけでもめまいがしてくるのが辛かったです。美容室にも行けなくなりました。

Q.PPPDの判断までかかった時間はどのくらいですか?

A.3ヶ月です。

Q.実際に病院の先生から判断を受けたのですか?

A.誰もそういう判断をすることはありませんでした。PPPDかもしれないということは自分で調べて院長のYouTubeで見ました。それまではPPPDを知らなかったためただのめまいだと思っていました。

Q.改善方法としてはどのようなことをしましたか?

A.CTや目の眼圧、眼振を調べました。薬や漢方も出されましたが、目からくるめまいでも脳からくるめまいでもないため気休めにしかならないと言われて薬をもらったため飲みませんでした。

Q.なかなか回復せず色々な施術を受けたと思いますが整体はどのように探しましたか?

A.YouTubeで動画を見るのも辛かったですが必死に動画の施術を見ていきました。場所が遠く片道2時間くらいかけていきました。行く時が激痛すぎて耐えれられませんでした。

Q.当院のYouTubeを知ったきっかけは何ですか?

A.嗅覚障害の動画を見たことがあったため、ふと頭によぎってもう1度動画を見たら自分に当てはまるものがたくさん出てきて自分にしっくりきました。

Q.最初に来院した時PPPDかもしれないと話しましたが、聞いた時どう思いましたか?

A.私の場合は動画を見ていたのでやはりそうだったと少し安心しました。

Q.当院に来院されるまで鍼灸の施術の経験はありましたか?

A.1度だけありましたが、すごく印象が悪くて嫌だと思いが強くありました。そこは1回目は18000円だったが何回かで10万円分の回数券をその方が安いのでと買わされました。街によくある看板の鍼灸院でした。

Q.鍼は痛くなかったですか?

A.全く痛くありませんでした。

Q.1回目の施術をした後の感覚はどうでしたか?

A.通い出したという充実感と安心感がありました。今までと違う納得できるところに通うことができたという喜びの方が大きかったです。

Q.どのようなところで良くなってきたと実感しましたか?

A.外に出ようと思えるようになってきたことです。自分の好きなインテリアや洋服などを見たいという気持ちになった時に良くなってきたと思いました。ただ、その時もめまいは感じていました。

Q.その時のレベルは1番ひどい時が10としたらどのレベルでしたか?

A.5以下です。

Q.Kさんの施術では色々な症状が施術することでどんどん取れていったことが印象的だったのですが、その時にはどんな感情を感じましたか?

A.不安でいっぱいだったところが少しずつ剥がれていくような感覚でした。目の筋肉のピクピクが止まってすごく嬉しかったです。多少戻ったりもしていて繰り返して相談していましたが、返信をいただいて大丈夫だと安心できました。

Q.その時肌の痒みがありこの痒みがなくなったら症状はもっとよくなるという話をしましたが、説明を受けた時にはどのように思っていましたか?

A.正直にいうと別物だと思っていました。元々アトピー体質ではあり最近悪化していると思っていましたが、初めは半信半疑でした。今はほとんど痒くないです。

Q.回復する中で最も励みになったことやモチベーションはありましたか?

A.施術に行くこと自体がモチベーションでした。また、そう前先生の返信がモチベーションになりました。家族の支えもあり、母はプラス思考で励ましてくれたり手伝ってくれたりして理解してくれたのは良かったです。

Q.めまいの感覚は最近はどうですか?

A.最近は0の日も多いです。たまに1〜2の日もありますが、日常生活にそんなに支障はありません。

Q.当院に通い始めたのはいつ頃ですか?

A.2023年の11月です。施術をスタートして4〜5ヶ月くらいでだいぶ実感して楽になりました。今はメンテナンスで月に1回通っています。

Q.めまいの症状が再発する不安感はありますか?

A.少し前に風邪を引いた時にめまいが復活した期間がありましたが、徐々に1週間から10日くらいで落ち着いたため今はそこまで心配していません。

Q.症状が回復した今、日常生活で気をつけている習慣はなんですか?

A.強いストレッチやヨガを避けることです。また楽観的になり、あまり考えすぎないようにすることも気をつけています。

Q.症状が起きる前と起きた後で変わったことはありますか?

A.普通でいられることはありがたいことであると思い、家族により感謝するようになりました。

A.同じ症状で悩む人に伝えたいメッセージやアドバイスはありますか?

A.症状が辛くて通うまでが大変だと思いますが、効かないかもしれない薬を飲んだり自分が拒否反応を感じる施術を続けたりするのはあまりよくないと思います。

Q.回復するまでの過程でもっと早く知りたかったと後悔していることはありますか?

A.強い刺激があまり体に良くないことを知らなかったため自分で家でも必死になってぐいぐい指圧して押していたので、体にはそんなに強い刺激を与えてはいけないということは知っておけば良かったと思います。鍼灸院や整体の見る箇所や清潔感や料金などについても事前に知識があればおかしいことにも気がつけたと思っています。銀座そうぜん鍼灸院に通った時、雰囲気がすごくよく清潔感があって良いと思いました。真剣に迎えてくれている感覚が伝わりました。

Q.めまいを回復するまでにかかった時間は自分的に短かったですか?長かったですか?

A.長かったです。魔法みたいによくならないこともわかりましたし、個人差がすごくあることもわかりました。ただ、施術を受けている過程で確実によくなっているとは思いました。

Q.現在の健康状態を維持するために運動やセルフケアは行っていますか?

A.動けるようになったので、少し運動をしたりハイキングや散歩をしたりエアロバイクに乗ったりしています。今の状態なら旅行もできそうです。

Q.銀座そうぜん鍼灸院に行こうか迷っている人にアドバイスはありますか?

A.通うまで調べたり動画を見たりする中で鍼は痛いなどいいことばかり書いてあるわけではありません。しかし、実際私が行った印象はすごく明るくて清潔感もありました。受付の人も優しくて真剣に話を聞いてくれて返信も早かったですし、鍼も痛みも感じませんでした。悩んでいるなら一度通ってみたら良いと思います。

Kさんの施術について感じたこと

地面がぐわぐわ動くのがPPPDの特徴的なめまいです。原因がわからないため病院の先生もどう対応していいかわからない症状のため、処方した薬も効くか効かないわからないというのもその通りだと思います。

Kさんもすぐ改善することができれば良かったですが、PPPDの改善の仕方が特徴的なので4〜5ヶ月かかってしまいました。ただ施術を重ねていく中で、Kさんの首と腰が整っていき、めまいが落ち着いてきたので、施術する側としては体はよくなっていることは感じていました。

Kさんは色々な症状を抱えており、肌の痒みもあったため、この痒みがなくなったら症状はもっとよくなるという説明をしました。肌の痒みや目のピクピク、ふわふわめまいが全て一緒のところから来ているため改善をしていくという施術方針だったため、あまり理解できなかったと思いますが、実際肌の痒みがなくなっていく中で症状も軽くなったと思います。

めまいの症状が復活した時、Kさんに何度もまたすぐ良い方に戻るというコメントをしていましたが、案の定よくなって良かったと思います。PPPDは安定してしまうと一時的なぶり返しがあっても必ずまた落ち着いていきます。最初のようなレベルになることはほとんど考えられない症状ではありますが、これもKさんがよくなったから言えることでもあります。

Kさんが現在強いストレッチやヨガなどを避けてくださっているとのことですが、Kさんは体が刺激に対してクリアに感じやすいタイプであったため、刺激の選択は人よりも慎重にされていることは素晴らしいです。

施術が合わなくても必死な時は藁をもすがる思いでその施術に耐えると思いますが、体がそんなに拒否しているのはよくないです。その先生も悪い先生ではなく頑張っている気持ちも感じられると思いますが、よくならないと辛いと思います。PPPDで悩んでいる方は1度当院に相談にいらしてください。

左脳の脳梗塞による慢性めまいのAさんのケース

・症状

左脳の脳梗塞による慢性めまい。

・施術方法

気功。

・来院のきっかけ

上を向いたらふらっとする、下を向いたらぐらっとするという細かい症状があった。細かい症状はどんどん楽になっていったが、歩行時のふらふらだけが改善せず銀座そうぜん鍼灸院を見つけて来院した。

院長の気功施術

院長の気功施術は、何もないところと気持ち悪いところを見極めることから始めます。気功には具体的箇所への学術的アプローチと気持ち悪いところに行う感覚的アプローチがありますが、院長の施術は擦り合わせて行う方法で行っています。

指から何か出しているというよりは手で組んで当てているイメージです。

施術後、Aさんは最初右側だけ傾いた状態で痛かったですが良くなった、違和感もだいぶなくなったとの感想をいただきました。

Aさんは首をこの角度にしたら力が抜けるというポイントがあるそうです。これは前庭神経が関与していると考えられます。前庭神経が三半規管よりのため、首の角度によってはめまいが起こるのです。

めまいのある人は、やってはいけないことを行ない悪化して来院する人が多いです。

めまいの症状を感じた時には避けるべき行動があります。ここでは、その避けるべき行動9つを説明します。

① 首のストレッチ

頭の急な動きや許容範囲を超えた動かし方は避けましょう。首の大きなストレッチにより、内耳の圧力が変動し、めまい症状が悪化することがあります。

めまいは内リンパ浮腫とも言われ、耳の奥の内耳が浮腫んで起きている症状です。首をぐりぐり動かすと内耳の中の三半規管がより動いてしまうため、めまいがひどくなってしまいます。

② ストレスを溜めない

精神的ストレスや肉体的ストレスもそうですが、ストレスを溜め込んでしまうと症状が悪化しやすいです。ストレスがかかると体がストレスに対抗しようとして交感神経という自律神経が高まります。

交感神経が高まることで体の毛細血管がぎゅっと収縮してしまうため、耳の奥に走る迷路動脈も細くなり、メニエール病の原因である内リンパ浮腫が起こります。内耳が浮腫んでいるため、循環が悪くなると改善しにくくなってしまうのです。

瞑想、運動、リラックスなどストレスのコントロールを行いましょう。

③ 大量の水分を短時間で摂取すること

短時間で大量の水分を摂取すると、体内の水分バランスが崩れ、眩暈が起こりやすくなります。めまいは内リンパの浮腫で起こりやすくなるため、極端な水分摂取は控えましょう。

④ チーズや赤ワイン、チョコレート、ソーセージなどの加工肉の摂りすぎ

塩分と砂糖の取りすぎを控えることが大事です。塩分と砂糖の摂取量が増えると体はどんどん酸性になります。

人間の体は本来弱酸性のため、酸性に傾くと、水分をとって希釈しなければいけなくなり、どんどん水を溜め込もうとするようになります。

しょっぱいものや甘いものを食べると水が欲しくなりますが、水を摂取しすぎると浮腫が起き、耳の中も浮腫んでしまい、眩暈症状がひどくなるのです。そのため、水分の摂取量には注意が必要です。

⑤ 喫煙とカフェイン

喫煙をしたりカフェインを多量に摂ってしまったりすると、耳の中の血管が収縮してしまいます。できれば摂り過ぎはやめましょう。

⑥ 長時間のデスクワーク

長時間のデスクワークは眼精疲労を起こし、眩暈症状が強くなることにもつながります。めまい症状がひどくなるのは、長時間デスクワークをすると首の前側の筋肉が貼らざるを得なくなるためです。

首の水分循環は全部顔から首の前側を通って流れているため、首の前側が硬くなるとどんどん浮腫んできます。メニエール病で悩んでいる人はわかると思いますが、パソコンをするとふわふわしてきます。

人によっても症状は違いますが、デスクワークなどで目を使いすぎると、めまいの原因になるため首の前側はしっかり緩めることが大事です。デスクワークをし過ぎたときは首の前側は必ずほぐしましょう。

長時間パソコン作業をすると首の後ろ側も凝ってきやすいです。内耳に栄養などの循環をよくする迷路動脈という血管があり、その血管の本流は椎骨動脈という血管です。

椎骨動脈という血管は首の後ろを通っているため首の後ろも緩める必要があるのです。首の前と後ろの筋肉を定期的にほぐすことで目眩も改善しやすく、ひどくなりにくいです。

⑦ 過度な運動

スポーツ好きな方に多いのですが、循環が悪いために一生懸命運動してしまう人がいます。しかし、運動により三半規管が刺激されて眩暈が悪化することがあります。

めまいは耳の中の水分バランスで浮腫んでいるために起きてしまう症状ではありますが、無理に運動するよりは有酸素運動のような優しい負荷の方が経過は良いです。軽い運動に止めておくことが大事で、理想はウォーキングやランニングです。

⑧ 騒音の多い環境

大きい音は内耳に影響を与えます。結果的に三半規管にも影響を与えるため、パチンコやカラオケのような大きい音がなる場所はなるべく避けましょう。

⑨ 睡眠不足

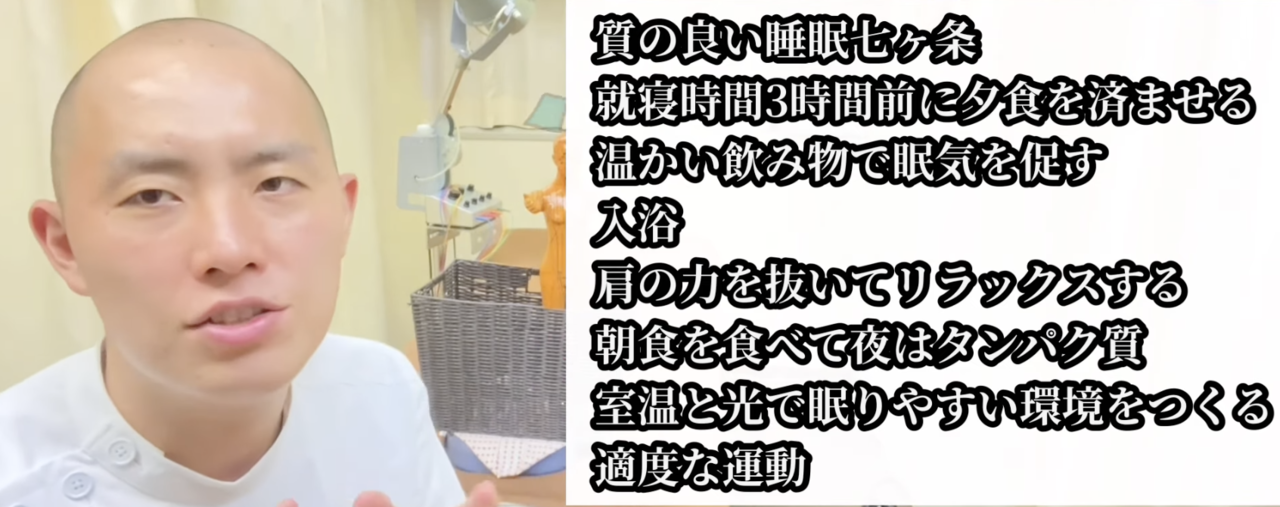

睡眠不足を避けて規則正しい睡眠リズムを作ることが大事です。体は睡眠中に変化していきます。変化する割合が少なかったり変化する時間が短かったりすると、良い方向に向かっていきません。

睡眠の時間と量は必ず意識しましょう。夕食は腹7分目にとどめておき睡眠の3時間前にとり、できれば静かな場所で7時間睡眠を心がけましょう。

9つのポイントに注意し、症状を管理することで症状の悪化を防ぐことができ、うまくいけば自分で改善することができます。

日々の小さな努力がより良い生活の第一歩になるのです。