不眠症の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 2月23日

更新日:2025年 7月 9日

今日は不眠症について解説させていただきます。

☆本記事の内容

・不眠症とは

・不眠症の原因

・不眠症の症状

・不眠症の改善方法

・不眠症のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

不眠症は睡眠障害の1つです。日本には、不眠の症状で悩んでいる人が約5人に1人いると言われています。

不眠で悩んでいる人は、男性より女性に多い傾向にあり、20~30歳代から年齢を重ねるによって増加していきます。中年、老年になると急激に増えると言われています。

不眠症では、夜寝つきが悪い、一晩中眠っていることができない、朝早く目が覚める、眠りが浅く眠った感じがしないなどの症状が起こります。さらに不眠が続くと、不眠恐怖になりさらに症状が悪化してしまうこともあります。

不眠症は、よく眠ることができないことによって、日中の眠気や注意力の散漫、疲れ、集中力の低下、倦怠感、意欲の低下、食欲の低下など、色々な体調不良が起こることです。

耳鳴りや頭鳴りの人の中にも不眠症の人は多いです。耳鳴りや頭鳴りを改善するためにも睡眠が必要不可欠です。

不眠症の原因は非常に様々です。環境で起こる不眠症の場合、原因になることは、時差がある場所や枕が変わること、布団やベットなど眠る場所が変わること、寝室の温度や湿度、光などの明るさ、騒音などです。

身体的なことが原因になって起こる不眠症の場合は、高血圧や心臓病、糖尿病、呼吸器疾患やアレルギー疾患などの病気、年齢や頻尿、性差、痛み、かゆみなどが原因です。睡眠時無呼吸症候群や気管支喘息などの病気が原因のこともあります。

精神的なことが原因で起こる不眠症の場合は、うつ病や悩みや緊張、ストレスなどが原因です。精神的な原因には、性格も関係しています。神経質な性格の傾向がある場合は不眠症につながりやすいです。

生活習慣が不眠症の原因になっていることもあります。不規則な生活や運動不足、睡眠を妨げる作用のある薬の使用、薬の副作用、アルコールやカフェイン、ニコチンなどの嗜好品など生活習慣の中に原因があります。

不眠症はただ眠れないだけではなく、心や体に大きな影響を及ぼす問題です。不眠症の原因は様々あります。

・脳の中の睡眠、覚醒のリズムを司っているセロトニンやメラトニンといった神経伝達物質のバランスが崩れること

セロトニンは日中に活発に分泌され、夜にメラトニンに変換されることで睡眠が促進されます。このバランスが乱れると寝れなくなります。ストレスや不安が原因で自律神経が乱れることも不眠の原因になります。

・交感神経が優位の状態になること

私たちの体は交感神経、副交感神経という2つの自律神経がバランスをとりながら働いていますが、ストレスが強いと交感神経が優位になってリラックスする時間がなくなります。これが寝られなくなる原因です。

・食生活の影響

食生活の影響も大きく、眠りの質が悪化することが多々あります。トリプトファンという必須アミノ酸は睡眠を促進するセロトニンのもとになります。牛乳やヨーグルト、ナッツ、魚などに多く含まれており睡眠を助ける効果があります。マグネシウム、ビタミンB群もリラックス、睡眠に役立つ栄養素です。ぜひ日常の食生活も見直してみましょう。

また、寝る前に重い食事をすると消化活動が活発になって眠りを妨げてしまいます。さらに、カフェインは覚醒作用で夜に眠れなくなり、アルコールは一時的に眠くなりますが睡眠の質を妨げます。飲み過ぎには気をつけましょう。

不眠症の主な原因

・心理的要因

ストレス: 職場や家庭での問題、人間関係のトラブルなどがストレスとなり、不眠を引き起こすことがあります。

不安やうつ: 不安障害やうつ病などの精神的な病気は、睡眠の質や量に悪影響を及ぼします。

・生活習慣や環境要因

不規則な生活リズム: 夜勤やシフト勤務、頻繁な時差のある旅行などが体内時計を乱し、不眠を引き起こすことがあります。

不適切な睡眠環境: うるさい環境や明るすぎる部屋、寝具の不適切さなどが睡眠を妨げる要因となります。

カフェインやアルコールの摂取: カフェインは覚醒効果があり、アルコールは一時的には眠気を誘いますが、後半の睡眠を浅くします。

・身体的要因

慢性的な痛み: 関節炎や腰痛など、慢性的な痛みが睡眠を妨げることがあります。

呼吸器系の問題: 睡眠時無呼吸症候群など、呼吸に関連する問題が不眠の原因となります。

内分泌の問題: 甲状腺機能亢進症や糖尿病など、ホルモンバランスの乱れが影響することがあります。

・薬物や物質の影響

薬物の副作用: 抗うつ薬、降圧薬、ステロイドなど一部の薬は不眠を引き起こす副作用があります。

薬物乱用: 一部の薬物や物質は睡眠を妨げることがあります。

・加齢

年を取ると、自然に睡眠の質が低下し、夜間に目覚めることが増えることがあります。また、昼間の活動量が減るため、夜に疲れにくくなることも影響します。

・その他の原因

遺伝的要因: 家族歴がある場合、遺伝的に不眠症になりやすいことがあります。

神経系の問題: パーキンソン病やアルツハイマー病なども不眠症を引き起こすことがあります。

睡眠は健康や日常生活において非常に重要です。しかし、色々な要因で不眠に悩まされる人も多いです。原因は人によって異なりますが、種類を理解することが解決への第一歩です。

睡眠障害には異なる原因や対処方法があります。

①入眠障害・入眠困難

②維持睡眠障害・中途覚醒

③早朝覚醒

朝早く起きてしまうことです。睡眠の質が低下し徐波睡眠がなかなか取れなくなります。

④睡眠リズム障害

メラトニン分泌の問題、自律神経の問題で起こります。

精神生理不眠

過度な心配やストレスによって引き起こされる不眠の一種です。特に入眠障害や維持睡眠が特徴的で日常生活や仕事に影響を与えることがあります。入眠障害と維持睡眠障害の混合型です。

原因はストレス、過度な心配、過剰な覚醒、ネガティブな寝室に対する条件付けです。不規則な生活習慣や運動不足が影響を与えることもあります。

精神生理不眠が起こる脳内の機序は、覚醒を促す神経伝達物質が増加し自律神経が興奮状態に関与することで入眠に入ることが困難になることです。自律神経が興奮状態になることを交感神経優位症状といいます。これは脳過敏状態で、脳過敏症候群の人が精神整理不順になり耳鳴りが起こることがあります。

東洋医学の考え方では、気の流れが滞ってしまい心と体のバランスが乱れることが原因とされています。鍼やお灸などの東洋医学の改善法が有効であることが報告されています。

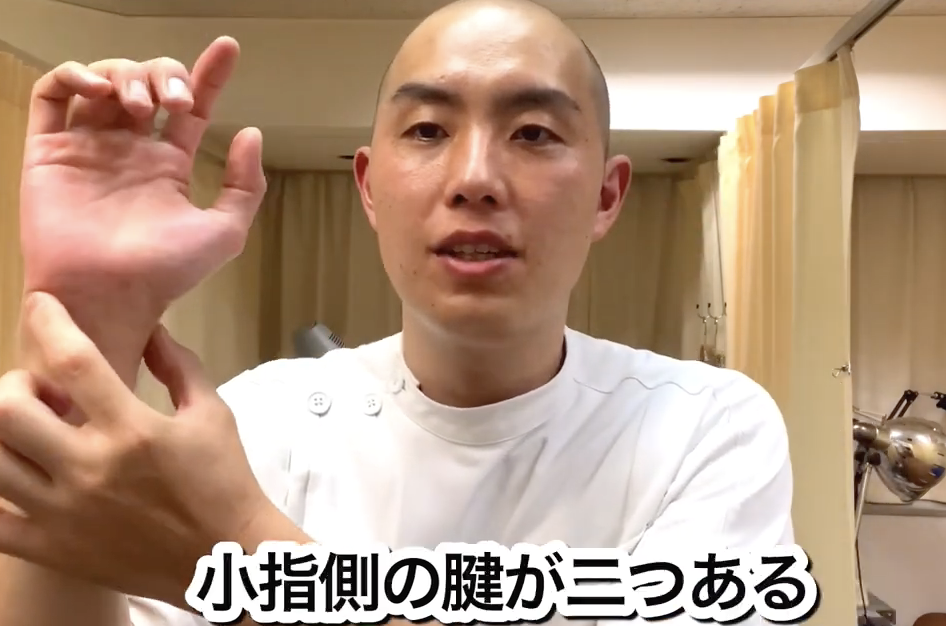

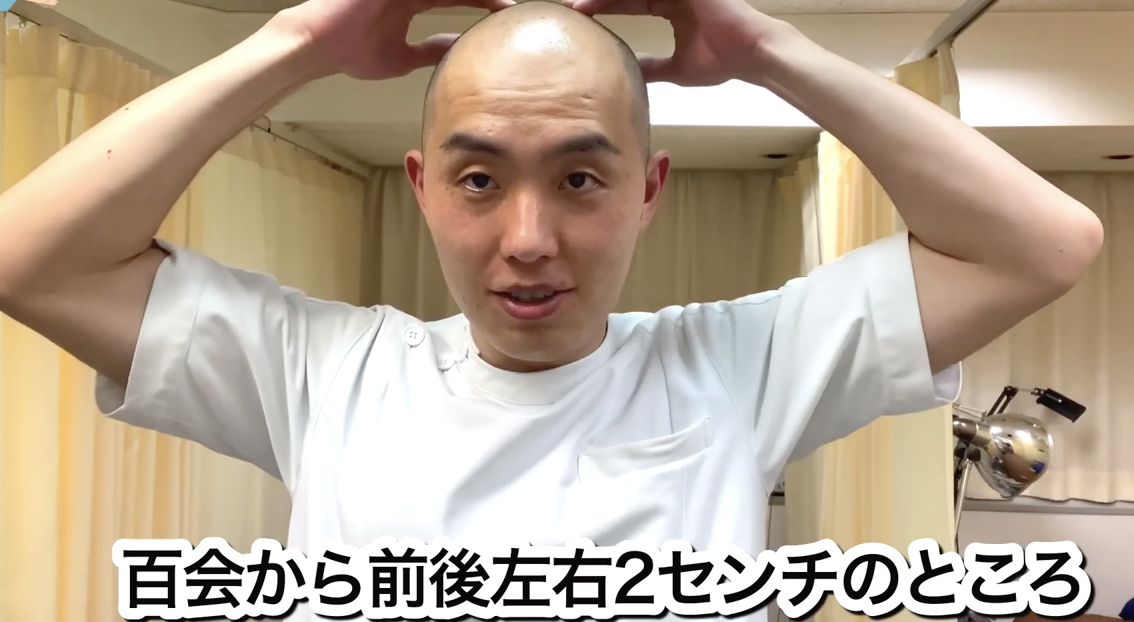

精神生理不眠に効果的なツボは神門と四神総です。刺激することでリラックス効果が得られて睡眠の質が向上します。

神門は手の横紋の小指側にあります。小指側の腱が2つあり腱の間でとります。ぐりぐりすると非常に寝やすくなるためお勧めです。

四神総は頭のてっぺんにある百会から左右前後2cmにあります。

恐怖不眠

恐怖や不安で睡眠が浅くなり寝つきが悪くなる現象です。心理的な要因が睡眠を妨げる典型的な例で、心配事の慢性化で起こります。精神生理不眠の悪化バージョンです。

不安やストレスが自律神経を乱すことにより覚醒を促す神経伝達物質が増加し、睡眠障害を引き起こすことが明らかになっています。

原因はドーパミンです。

反跳不眠

一定器官睡眠薬を使用した後、急に使用をやめることで起こる睡眠障害です。脳内の神経伝達物質のバランスが変化し、薬がないと睡眠が困難になるのです。

この現象についての研究では、薬の使用を段階的に減らすことで反跳睡眠のリスクが減少すると言われています。当院でも耳鳴りや頭鳴りの人が多いため、この睡眠障害で悩んでいる人は多くいます。耳鳴りが改善すれば睡眠薬はやめられるため心配しなくて良いです。

改善方法は睡眠薬の使用を段階的に減らすことが重要です。

他にも改善のために効果的な方法を紹介します。

1.適切な室温

寝室の温度は16度から20度が良いとされています。快適な温度で寝ることが睡眠の質を向上させます。

2.適切な湿度

寝室の湿度は40〜60パーセントが理想とされています。適切な湿度を保つことで快適な睡眠環境が整います。

3.適切な寝具

寝具は個人の好みや体型に合ったものを選ぶことが重要です。適切な寝具を選ぶことで体に負担がかからずに良い睡眠を得ることができます。

4.習慣化

毎日同じ時間に寝ることで体内時計が整い自然に眠くなる時間が設定されます。

5.ストレスの緩和

軽減する方法として適切な運動やリラクゼーションは効果的です。深呼吸や瞑想などのリラクゼーション方法が睡眠の質を向上させることが報告されています。

6.食生活の改善

睡眠の質を向上させるためにはバランスの良い食事が非常に重要です。特にマグネシウムとビタミンB6が豊富な食事をすることで睡眠の質が向上することがわかっています。

7.睡眠環境の整備

寝室を暗くして静かで快適な環境を整えることが睡眠の質を向上させます。寝室でのスマホやパソコンの使用を控えることも大事です。

1度に全て行わなくても自分に合った方法を見つけることが大事です。睡眠の質を向上させることで健康や日常生活の質も向上します。

東洋医学的に考える

精神生理不眠も恐怖不眠も反跳不眠も東洋医学的に考えると気、血、陰陽のバランスが崩れることが原因とされています。そのため、ストレスや過労が続くと気が滞って心身のバランスが崩れて不眠につながります。

血の流れが悪くなると養生や休息が十分に行われず不眠が引き起こされます。そのような場合は神門と四神総を押してほしいです。

睡眠は人生の大切な時間を占め健康や幸福と深く関わっているため、睡眠の質を向上させることは人生の質を向上させることと同じです。ぜひ質の良い睡眠を心がけてください。

夜中に何度も目が覚める朝になっても疲れが取れない、多くの人が悩まされる不眠症は年齢を重ねると顕著になることがあります。

加齢によって睡眠パターンが変化するのは自然な現象です。

睡眠不足は万病の元です。年齢を重ねると寝ているようで寝れていない人も多いです。原因を探して適切に対処してほしいです。

高齢者の不眠症の原因

1体内時計の変化

体には睡眠と覚醒のリズムを調整する体内時計があります。体内時計は加齢に伴って機能が低下するため、眠くなる時間や起きる時間が以前より早くなるのです。その結果、夜中に目が覚めたり朝早く目が覚めたりするようになります。

2睡眠の質の変化

高齢になると深い睡眠ノンレム睡眠の割合が減り、浅い睡眠レム睡眠の割合が増えます。このため雑音や動きで目が覚め、睡眠が断続的になります。

3加齢による健康問題

高齢者は関節痛、頻尿、心肺機能の低下などで身体的な問題を抱えることがあります。これが睡眠を妨げる要因になります。

4薬の副作用

多くの高齢者は複数の薬を併用しています。その中には睡眠に影響を与えるものもあります。耳鳴り、腰痛、関節痛の薬、コレステロールの薬や血圧の薬など色々な薬を飲むと薬の副作用の頻尿や睡眠障害などの睡眠を妨げる副作用が出ることがあります。

メラトニンという睡眠ホルモンの分泌量は年齢とともに減少します。メラトニンは睡眠の質を高めるホルモンです。メラトニンの分泌量が減ると睡眠が浅くなります。

5日中の少ない活動量

意外かもしれないが日中の活動量も関係しています。高齢者の人は活動量が減ることも多く、これが睡眠に関係しています。

また、日光に当たる時間が減ることも睡眠に影響します。日光は体内時計をリセットし、睡眠ホルモンの分泌を促す役割があります。外出を控えることで睡眠リズムが乱れることもあるのです。

6食生活の変化

高齢者の人は消化機能の低下によって食事が軽くなりがちです。栄養不足が睡眠に影響を及ぼすこともあります。特にビタミンD、カルシウム、マグネシウムなどのミネラル不足は睡眠に影響を及ぼします。

7精神的な要因

高齢になると、孤独感、喪失感、不安感などが高まることが多いです。このような感情は精神的なストレスになり睡眠を妨げてしまいます。高齢者は家族や友人などとの交流が減ることが多く、これが精神的な健康に影響を与えると言われています。

高齢者の不眠症の改善方法

1規則正しい生活習慣を心がける

毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることで体内時計を整えることができます。

2日中に適度な運動を取り入れる

最低でも1日に8000〜10000歩は歩きましょう。それくらい歩かなければ体は疲れません。ウォーキングや軽いエクササイズは夜の深い睡眠を促進します。

深い睡眠を取るにはアデノシンの蓄積が大事です。アデノシンは体のエネルギータンクの貯蔵されているA T Pの分解物です。エネルギーを多く使わなけばアデノシンは蓄積されません。アデノシンの蓄積によって深い睡眠を取れるかどうか決まってしまうため、エネルギーをたくさん使いましょう。

3睡眠環境を整えること

静かで暗くて快適な温度、湿度を整えましょう。

4寝る前にリラックスする時間を作る

読書、深呼吸、瞑想などが役立ちます。睡眠を促進させるような気功も有効です。

不眠症には4種類の症状のタイプがあります。

1つ目は、寝床についても30分~1時間以上眠りにつけない症状のある入眠障害、2つ目は、1度眠ってから朝起床するまでの間の夜中に何度も目が覚める症状のある中途覚醒、3つ目は、起きようと思っている時間の2時間以上前に目が覚めて眠りたくても眠れない症状のある早朝覚醒、4つ目は、眠りが浅く眠った感じがしない症状の熟眠障害です。

寝床についても1時間以上眠りにつけず、眠ったと思ったら夜中に何度も目が覚めるなどというように、4種類の中から1つのタイプの症状だけを持っているのではなく、人によっては複数のタイプを合わせて持っている人もいます。

不眠症では、生活習慣を正しく整えても1ヶ月以上不眠の状態が続き、体や心に不調が現れます。

現れる症状は、日中の眠気や倦怠感、注意力の散漫、疲れ、集中力の低下、意欲の低下、食欲の低下、目眩や抑うつなどです。これらの症状によって日常生活にも影響が出ます。

眠れないということに対しての不安や焦りから不眠への恐怖が悪化していくこともあります。

- 布団に入っても30分寝付けない

- 夜中に何度も目を覚ます

- 朝起きても疲れが取れていない

- 寝る直前までスマホを見てしまう

- たまに寝汗をかく

1つでも当てはまったら要注意です。自律神経のバランスが崩れている可能性が高いです。

睡眠を妨げる本当の原因

睡眠を妨げる最大の原因は脳が寝る準備をしていないからです。寝る前にスマホを見るとブルーライトが脳を覚醒させ、睡眠ホルモンの分泌が低下してしまいます。また、ストレスや考え事が多いと交感神経が優位になってしまい脳が戦闘モードになってしまいます。

夜になると副交感神経が高まることによって寝る準備をしますが、現代人の多くは交感神経が活発のままのため、脳がまだ寝る時間ではないと勘違いをしてしまい睡眠の質が悪化してしまうのです。

ブルーライトが脳に与える影響

寝る直前までスマホやテレビパソコンを見ることは、脳の覚醒を引き起こし睡眠を妨げる最大の原因となっています。画面から放たれるブルーライトは短波長光とも言われ、波長が4000〜5000あります。

これは、目の網膜にあるメラノプシンという特殊な視細胞を刺激します。メラノプシンが活性化してしまうと脳の視交叉上核という体内時計をコントロールする中枢に信号が送られます。ブルーライトによって光の刺激を受けることで脳がまだ昼だと感違いしてしまうことでメラトニンの分泌が大量に抑えられてしまうという問題が起こるのです。

メラトニンは本来、夜になると分泌が増えて体温や血圧を下げて深い睡眠に導く役割を担っています。そのためメラトニンの分泌が薄れると睡眠の質が悪化しまうのです。

さらにブルーライトの影響で交感神経が昂ってしまうため脳が覚醒状態に入ります。本来夜になると副交感神経が高まって心拍数が下がりリラックスして寝る準備に入りますが、ブルーライトを浴びると脳のノルアドレナリンやコルチゾールというホルモンの分泌が始まります。

ノルアドレナリンは集中力を高める神経伝達物質でストレスの時に増加するホルモンで、コルチゾールは副腎皮質から出る覚醒ホルモンと呼ばれるホルモンで心拍数と血圧を上げ、脳を活性化させます。

この状態が続いてしまうと睡眠リズムが崩れてしまい寝つきがどんどん悪くなるのです。そのため夜寝れない、朝すっきりしない、昼間に眠くなる、夜寝付けないという悪循環に陥ってしまいます。

布団に入ってもなかなか寝れない、夜中に目が覚めてしまう、朝起きてもすっきりしない、この状態が続くと睡眠の質は大きく低下しているかもしれません。3分の習慣を取り入れるだけで眠りは改善できます。

①逆腹式呼吸

1.鼻から息を吸いながらお腹を凹ませる

2.その状態で5秒キープする

3.口からゆっくり吐きながらお腹を膨らませる

これを10秒3セット行いましょう。この呼吸法では交感神経が刺激され脳の興奮が抑えられます。寝られない人は交感神経が興奮していて薬も効かない状態になっています。自律神経は最大の緊張の後に最高のリラックスが生まれるため、意図的に緊張させることで副交感神経を刺激します。

さらに酸素が深く体内に入ったところで自律神経が一気に整います。ストレスホルモンであるコルチゾールが減少しリラックス効果が高まるため、体がぽかぽかしてきて眠気がするはずです。

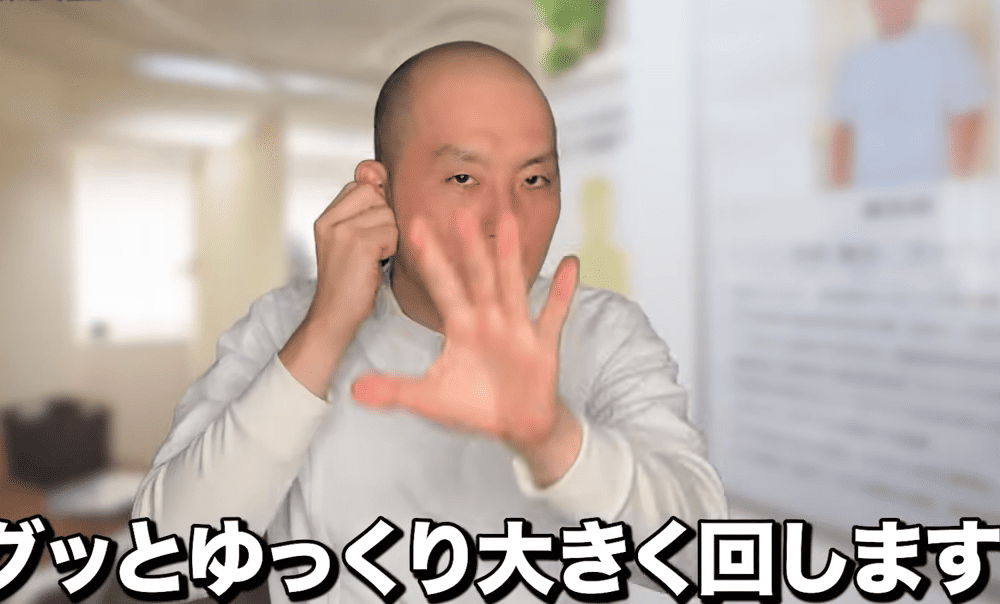

②耳のマッサージ

1.人差し指と親指で耳の軟骨を触る

2.この時に軟骨を回す

耳の感覚には脳から直接くる脳神経が取り巻いています。この耳周辺を刺激することで脳の覚醒状態を解きほぐしてあげるのです。ただし、耳鳴りがある人で耳の軟骨のマッサージを行うことで悪化するタイプは耳のマッサージは禁止です。

最初は硬くてもだんだんほぐれてきます。耳の軟骨周辺を取り巻いている毛細血管がどんどん活性化され血流が良くなってくると耳が暖かくなってきます。そうなると眠気が増すはずです。

耳を回す時にはゆっくり大きく回しましょう。1分ほど行います。余裕があれば真横に伸ばしても良いです。

人によっては耳の奥で何かが切れるような音がすることがあります。そのような人は元々耳鳴りを持っていたり耳に圧迫感があるような耳の症状がある人が多いです。その感覚があればどんどん行うことで耳鳴りや耳の圧迫感も改善します。

痛みを出さないことがポイントです。掴む場所をゆっくり変えても良いです。1分間ずっと回し続けましょう。気持ちいいところは念入りに行い、柔らかくなると痛いところや突っ張るところがなくなってくることを目指しましょう。

耳の軟骨マッサージはオキシトシンという幸福ホルモンの分泌を促してくれるため心が落ち着いて自然と眠気が出るはずです。

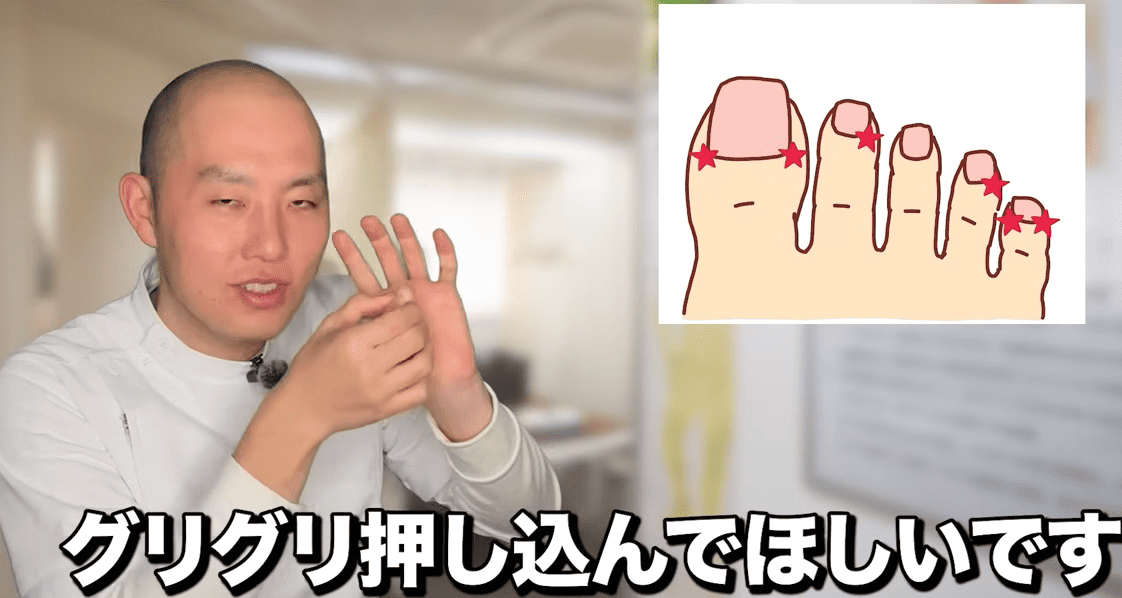

③井穴のマッサージ

1.足の指の生え際を両サイドから持って押し込む

2.挟むような形で絞って押す

非常に痛いですが、余裕があれば手と足の両方20本行って欲しいです。

東洋医学では井穴という気が入るポイントがあり、ここに気が入らないことで体の循環が良くなくて色々な症状が生まれるという考え方があります。井穴は、爪の生え際にあるため1つの指に2つあります。ここを強く揉みましょう。

鍼灸では井穴に鍼をして血を抜くアプローチがあります。これは昔から人気のアプローチ方法です。

押すと指が痛いのはもちろんですが、音がするくらい組織が固まっているところがあります。その場合、音がした後手が暖かくなるはずです。1本あたり10秒くらい行いましょう。

寝ることができない人は脳が興奮状態になります。脳が興奮すると血流と栄養を欲するため顔が熱っぽくて足が異常に冷たくなります。脳過敏症候群や寝れない人は異常に足が冷たくなります。冷たいことが悪いのではなく脳が冷たくさせているため、末端を物理的に刺激することがおすすめです。

当院には日々慢性的な睡眠不足に悩む人が訪れます。鍼灸院は来院するまでに色々な方法を試している方がほとんどで、その中で多くの人が睡眠薬に頼っています。

ただし、睡眠薬がかえって眠りの質を悪化させているケースが多いです。一般的な睡眠薬は脳のG A B A受容体を刺激することで眠気を引き起こします。一時的に寝つきは良くなりますが睡眠の質が低下して本来の回復する眠りが得られなくなる問題があります。

長期使用は依存性や耐性、翌日の倦怠感、集中力の低下を生み出すという負の面もあります。薬は悪いものではありませんが常に飲んでしまうとだんだん脳も慣れてきてしまい通常の量で効かなくなります。

生理反応の1つでもありますが量が増えていきだんだん寝れなくなります。薬には悩みを改善する主作用とそれに伴って発生する副作用がありその副作用で悩んでしまうのです。

本当に大切なのは寝ることができるかどうかではなく、どれだけ質の良い睡眠を得られているかです。

眠くなければ薬を飲んで、寝れるようになったら薬をやめましょう。寝れなくなったり病院の先生から辞めるなと言われたりするかもしれないが人間は寝ることができたら飲み忘れることもあります。それで良いのです。

当院では真面目な人ほど一生懸命飲んで寝れないと悩んでいる人が多いです。薬を飲み忘れるようになって病院に行かなくなるようなあっけらかんとした性格の方が状態の予後が良いです。真面目な人は飲まないと寝れない図式になり飲まなくて良いのに飲んでしまいます。寝れない時は薬を飲んで寝れたらゆっくりやめていき、深い睡眠を取るという考えに変えましょう。

そのためにセルフケアを行ってほしいと思います。深い睡眠を取れるようになると薬が必要なくなります。質の良い睡眠はただの休息ではなく体を修復し脳をクリアにしてくれるため、毎日のパフォーマンスを最大化させるために必要不可欠です。薬に頼らず体本来の眠る力を取り戻すことが大事なのです。

不眠症の改善には、適度の運動や自律訓練法、アルコールに気をつけること、寝室の環境を整えることなどが効果的です。

食事も睡眠と大きく関係しています。トリプトファンを豊冨に含むミルクやチーズ、卵、肉類、豆腐や納豆などの大豆製品の摂取が健康な睡眠に効果的です。

精神を安定させ不眠を和らげる効果のあるカルシウムが含まれるヨーグルトや小魚、ノリやワカメなどの海藻類の摂取、入眠を助けるビタミンB、ビタミンEなどを含む食品の摂取も心がけると良いでしょう。さらに、食事をする際には、摂取量や時間にも気をつけることが大切です。

良い睡眠をとるにはチェリーやバナナ、カモミールティーなどの睡眠を助ける食品を取り入れてみることもおすすめです。

チェリーは自然なメラトニンの供給源であり、バナナは筋肉がリラックスするマグネシウム、カリウムが豊富です。カモミールティーはリラックス効果があり不安感を和らげてくれます。

不眠症は辛いですが、少しずつ自分に合った対策を見つけることで改善する可能性は十分にあります。寝られない夜が続いている人も食生活、不眠の状態を見直してみましょう。

不眠症の主な改善方法

・規則正しい睡眠習慣

毎日同じ時間に寝起きする: 休日も含め、同じ時間に寝て同じ時間に起きる習慣をつける。

昼寝を避ける: 昼寝をする場合は、20-30分以内に留める。

・健康的なライフスタイル

適度な運動: 毎日の適度な運動(ウォーキング、ヨガなど)は睡眠の質を向上させる。ただし、寝る直前の激しい運動は避ける。

バランスの取れた食事: 健康的な食事を心がけ、夕食は消化の良いものを選ぶ。就寝前の重い食事やカフェイン、アルコールの摂取を避ける。

・快適な寝室環境

適切な温度と湿度: 寝室の温度と湿度を適切に保つ。

暗く静かな環境: 光や音を遮るために、カーテンや耳栓を使用する。

快適な寝具: 自分に合ったマットレスと枕を使用し、寝具を清潔に保つ。

・リラックス法

瞑想や深呼吸: 瞑想や深呼吸を行い、リラックスする時間を設ける。

リラクゼーション音楽: リラックス効果のある音楽や自然音を聞く。

・認知行動療法(CBT-I)

不眠症のための認知行動療法: 不眠症に特化したCBT-Iは、睡眠に対する否定的な考え方や行動を改善するための方法で、多くの研究で効果が証明されている。

・薬

睡眠薬の使用: 医師の指示のもと、適切な睡眠薬を使用することがある。長期使用は避けるべきで、習慣化しないよう注意する。

・補完方法

メラトニン補充: 自然の睡眠ホルモンであるメラトニンの補充を検討することがある。

ハーブ: カモミールやラベンダーなどのハーブティーを飲むことがリラックスに役立つことがある。

・生活のリズムを整える

規則正しい生活: 日中の活動を増やし、太陽の光を浴びることで体内時計を整える。

スクリーンタイムの制限: 就寝前の1-2時間はスマートフォンやパソコンの使用を控える。

・社会的サポート

家族や友人とのコミュニケーション: 不安やストレスを話し合うことで軽減することがある。

専門家のサポート: 精神科医や睡眠専門医に相談し、専門的な助言や改善を受ける。

不眠症の症状によっては、改善のために薬を使うこともあります。睡眠薬は上手に使うと、不眠解消をするために最も直接的で最も有効な方法になります。

睡眠薬には、多くの種類があります。睡眠薬は眠れない場合、睡眠をとるために最も有効な方法ですが、合成された睡眠薬の多くは正しい眠りのリズムを変化させてしまうという欠点もあります。

合成薬ではない睡眠薬として、植物性の生薬からつくられた薬があります。植物性の睡眠薬の場合、合成薬のように無理に催眠を誘う作用はなく、体の仕組みを整えて睡眠の質を少しずつ改善していく作用があります。

植物性の睡眠薬は依存性もないため、睡眠薬を初めて試す際の選択肢としてはお勧めです。もちろん、症状や状況によって改善に使う薬は違うため、合成薬を使用することも、悪いことではありません。

睡眠薬に対してよくないイメージもありますが、睡眠薬は適切に使えば安全なのです。

睡眠導入剤について

・ベンゾジアゼピン系

G A B A受容体に作用して神経伝達を抑制しリラックス効果や筋弛緩効果を起こします。ノンレム睡眠が増加しますが、レム睡眠が減少することがあります。

・非ベンゾジアゼピン系

ベンゾシアぜピン系と同じくG A B A受容体に作用しますが、選択性が高くて依存性や副作用が低いです。ノンレム睡眠を増加させレム睡眠を減少させることがあります。

※ベンゾジアゼピン系と非ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤は、ノンレム睡眠を増加させる一方レム睡眠を減少させることがあります。レム睡眠は記憶の整理や情緒の安定に重要な役割を果たしているため、長期的に使用すると睡眠の質に悪影響を及ぼす可能性があります。

・メラトニン受容体作動薬

メラトニン受容体に作用し、自然な睡眠リズムを促進させます。ノンレム睡眠やレム睡眠のバランスに対して概ね中立な影響を与えます。

・オレキシン受容体拮抗薬

覚醒を抑制することで効果を発揮し、ノンレム睡眠とレム睡眠のバランスに大きな影響を与えません。自然な睡眠パターンに近い睡眠をサポートします。

睡眠導入剤は短期的な使用に効果はありますが、長期的な使用は避けるべきです。適切な使用方法を学ぶことが大切です。

睡眠の質を向上させるためには生活習慣の見直しやストレス管理も大事になります。健康的な睡眠を手に入れましょう。

枕が合わないと朝起きた時に首が痛くなったり眠りの質が低下します。眠る時に体にあった枕を使うために自分に合った枕を見つける方法を紹介します。

枕の高さ

枕の高さは寝る姿勢によって変わります。

仰向けになって眠る人の場合は約8〜10cmの高さがおすすめです。この硬さは頭が少し上がることで首の自然なカーブを保ち、肩や首の緊張を和らげてくれる助けになります。

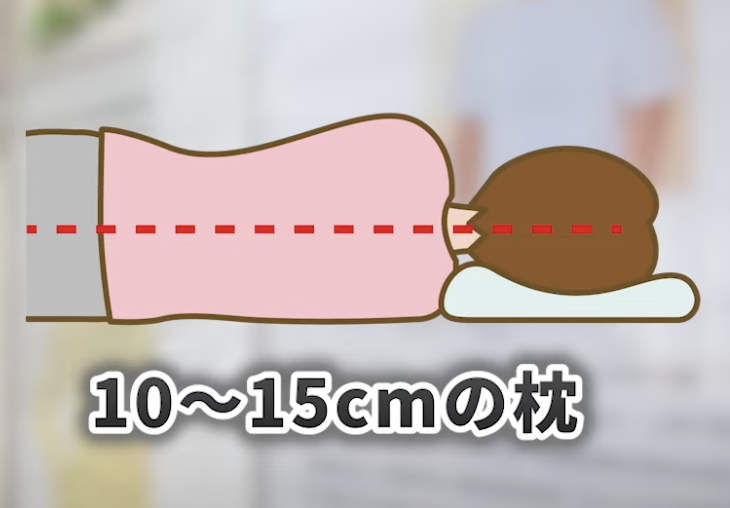

横向きで寝る人の場合は約10〜15cmの高さが目安です。これによって首や背骨が一直線に保たれて肩や首への負担が減ります。肩幅が広い人はさらに高めの枕を検討してみてください。

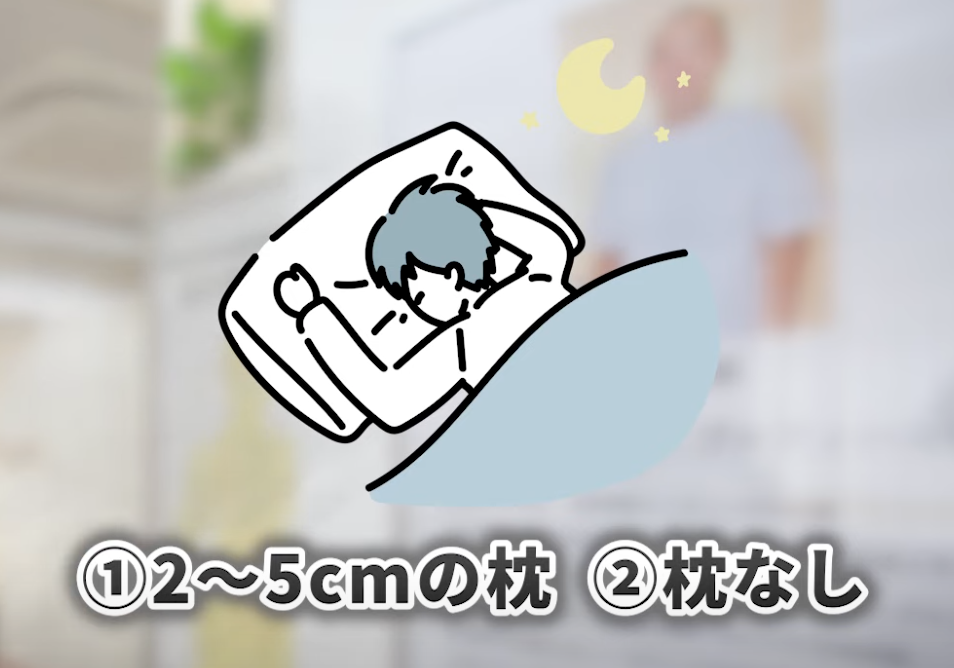

うつ伏せで寝る人の場合は約2〜5cmの高さの枕または枕がない状態で寝ることがおすすめです。うつ伏せは首に負担がかかりやすい姿勢のため、薄い枕を選ぶことで首の過度な反りを防げます。

枕の柔らかさ

仰向けで寝る人の場合は硬い感覚を10とすると4〜6が適切です。頭が沈みすぎず首のカーブをしっかりサポートする柔らかさが理想です。

横向きで寝る人の場合は5〜7が適切です。硬めの枕は頭部と肩の間のスペースをしっかりと埋めてくれることが大事で横向きの姿勢でも脊椎の整列を保ちやすくなります。

横向きで寝る場合は1〜3が適切です。

枕の素材

メモリーフォーム、テンピュールの枕は頭や首の形状に合わせて変形し、圧力を均等に分散してくれます。

羽毛の枕は非常に柔軟で軽量、快適なため、うつ伏せや仰向けで寝る人に適しています。

ラテックスの枕は高反発で通気性が良く、高耐久なため、横向き、仰向けで寝る人に適しています。

ポリエステルの枕は低価格で柔らかく、サポート力が弱いため、仰向けで寝る人のみに適しています。

鍼灸院で見る睡眠と枕の関係性

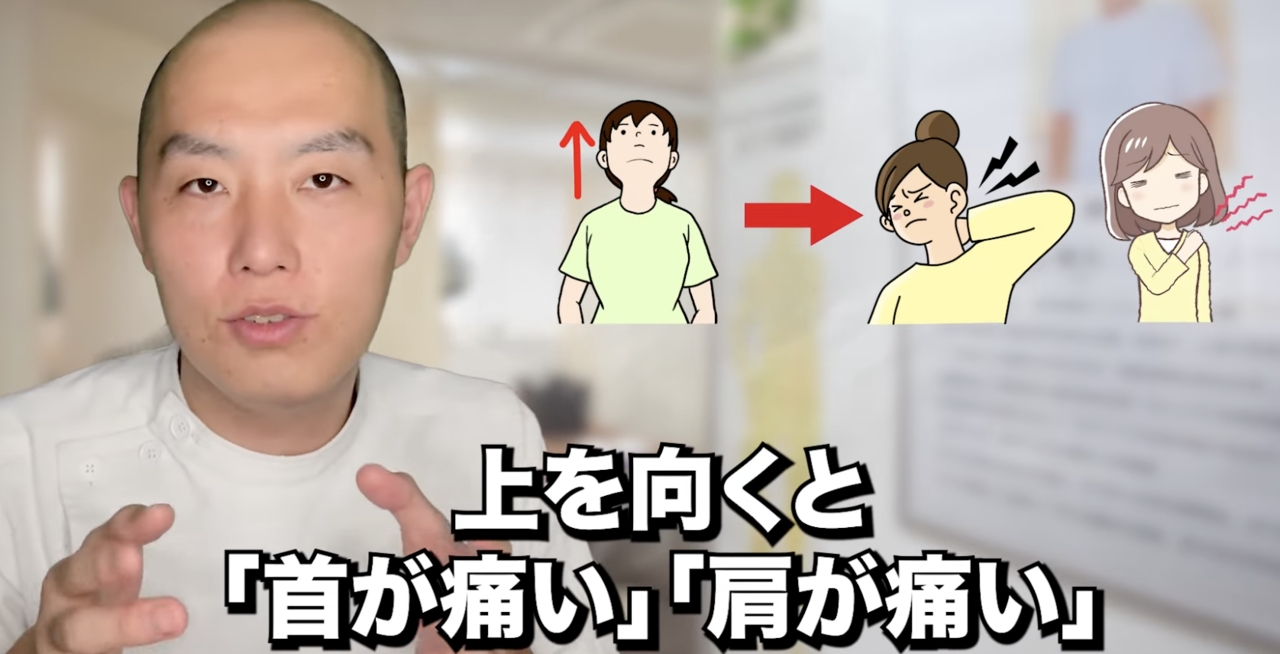

睡眠の枕が合わないといっているほどそもそも首が悪いことが多いです。座った状態で上を向けない、上を向くと首や肩が痛いというようにそもそも首の状態自体が悪く、寝起きや睡眠の質が最悪になってしまいます。

施術をして、首の状態が完璧に安定すると枕は気にならなくなります。枕が大事なのではなくそもそも首が大事です。

首の状態を整えるためにわかりやすい方法は、座った状態で思いっきり上を向くことです。この時、音も鳴らずなんの影響もない人は確かに枕の影響が考えられます。

寝れる体操

①両足は肩幅まで開きます。

②手の形を作る。(※下記画像参照)

③この状態でお腹の方に膨らませて30秒維持する。

これを維持することで足の筋肉に刺激を入れている状態になります。足がつらくなりますが、いっぱいのエネルギーを使っている証拠です。額に汗もかいてきます。

腰が曲がりがちですが、きちんと伸ばして維持しましょう。この体勢は太極拳、機構でよく使われる体勢です。立禅といい丹田にエネルギーを貯める動作になります。

※手の形

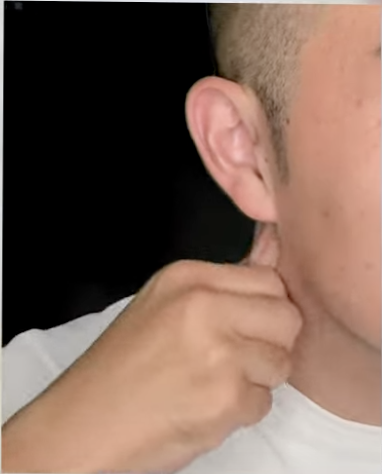

首の状態を改善するためのセルフケア

上を向いて首が痛い、詰まった感じがする人はセルフケアを必ず行って欲しいです。

①両手の人差し指、親指を使って首周りの皮膚を思いっきり引っ張ります。

②この時に明らかに痛い場所があります。痛くて皮膚が伸びにくいところを痛みが強く出ないように伸ばし続けるとだんだん摘んだ時に痛みがなくなります。

皮膚と筋肉の層がへばりついてしまい、体が変化したくてもできなくなってしまいます。

寝る前やテレビやスマホを見て暇な時に皮膚と筋肉のへばりつきをとるように全体的に行いましょう。

髪の毛がある部分は女性や長髪の人は行いにくいです。特に頭皮は油分が多いので滑ってしまって難しいですがどんどん引っ張って首の状態を安定させて欲しいです。

首が硬いからといって揉むようなストレッチをする人は逆に悪化してしまいます。人間は悪いところを守ろうとしてどんどん硬くなるため、上をみて首が痛い人や正常な稼働性を保てていない人がストレッチをやろうとすると必ず悪化します。首の痛みが増したり睡眠の質が悪化するため、気をつけて欲しいです。

医師から処方される薬も悪くはないですが、セルフケアを取り入れることでより深い睡眠を取ることができます。

不眠症には、鍼灸が非常に効果を発揮します。東洋医学では、不眠症は失眠、または、不寝といいます。心や肝の機能の変調や、陰と陽がアンバランスになることによって起きると考えられています。

鍼灸では不眠症に対して、主に精神的な興奮や自律神経の乱れを鎮めることによって、正しい体のリズムを取り戻すように改善を行います。

日本人の睡眠時間の平均は大体6~8時間だと言われています。しかし、中には3時間程の睡眠時間でも特に影響なく生活を送っている人もいます。全員に当てはまる理想の睡眠時間はないのです。

日常生活を送る上で悪い影響が出ないことが重要なことです。生活の中で自分にあった睡眠時間を理解して自分にとって十分な睡眠を取ることが大事なのです。

・失眠

・関元

・労宮

・内関

失眠

失眠は、高ぶった神経を落ち着かせる作用があります。そのため、眠気を誘うために有効です。中々眠れないというときにおすすめのツボなのです。

他にも、神経症や浮腫、膝関節痛、下半身の冷えなどにも効果的です。

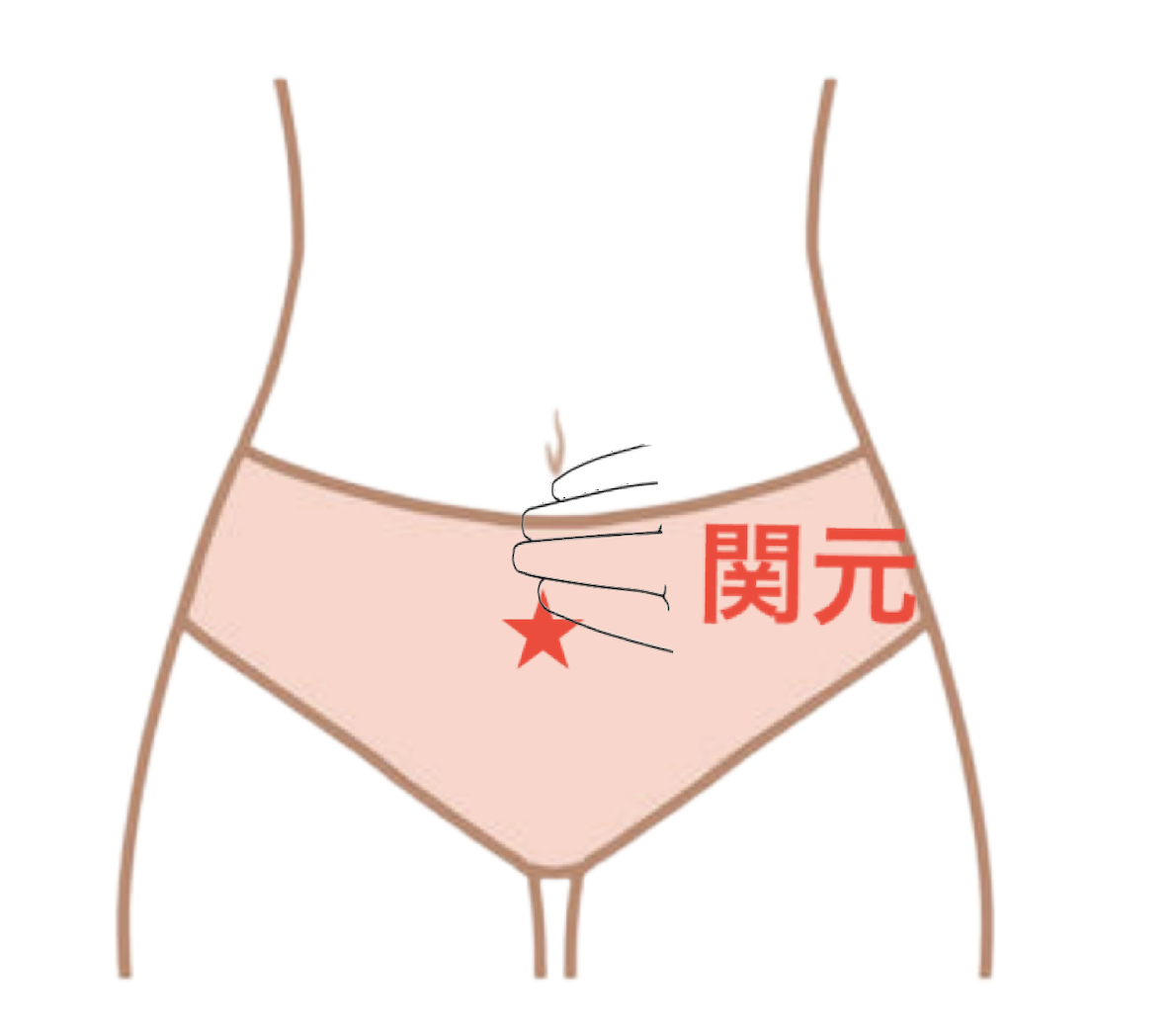

関元

関元は、気力を育てる場所です。そのため、元気のないときに刺激することがおすすめです。他にも、不眠や情緒不安定、便秘、頻尿などに効果的です。

中々眠れない、寝汗をかきやすいなど眠れないことに対して悩みがあるときに、刺激をすることで改善が期待できます。

労宮

労宮は、精神に働きかけ、精神を安定させる効果のあるツボがあります。自律神経のバランスを整える作用もあるため、イライラしたときやストレスで疲れているとき、眠れないときなどに効果的です。

血流を促す作用もあります。労宮を刺激することで体全体に酸素が届くため、筋肉の疲労回復や脳の活性化にも有効です。

ツボの位置と押し方

失眠

失眠は、足の裏側にあるツボです。かかとの中央の少しのへこみにあります。

押すときは、椅子に座ったり寝転がったりして押しやすい体勢で押しましょう。椅子に座った状態で壺を押す場合は、片手で足首を持ってもう片方の手で握りこぶしを作りツボを叩いて刺激すると良いです。

関元

関元は、へその真下から指3~4本分下に下がったところにあります。

押すときは、服の上から押しても良いです。へその下に優しく手をあて、へその下を温めましょう。

労宮

労宮は、手を握ったときの人差し指と中指の先端の間にあります。

押すときは、指先をツボに当て、中指の骨の裏側に指を入れるような意識で押します。人差し指の付け根に向かって押し上げるイメージで押すと押しやすいです。

- 特に対応することが多い症状

- 筋肉、骨のお悩み

- 消化器のお悩み

- 皮膚のお悩み

- 神経のお悩み

- 循環器のお悩み

- 眼のお悩み

- 耳鼻咽喉のお悩み一覧

- 泌尿器のお悩み一覧

- 女性のお悩み一覧

- 脳神経のお悩み一覧

- 子供のお悩み一覧

- がんの種類一覧

- 内分泌のお悩み一覧

- 自律神経のお悩み一覧

- 鍼灸・東洋医学について