ニキビ痕の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 8月20日

更新日:2022年 3月10日

本日はニキビ痕について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- ニキビ痕とは

- ニキビ痕の原因

- ニキビ痕の症状

- ニキビ痕の改善方法

- ニキビ痕の予防

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

ニキビ痕は、ニキビが改善した後に残る色素沈着や肌のでこぼこです。

ニキビができたあと、改善を行なっても適切な改善方法でない場合やニキビの炎症がひどい場合、ニキビが長引いてしまった場合などは、ニキビの跡が残ることがあるのです。

ニキビ跡ができてしまうと、自分の力で改善することは難しいです。病院や美容皮膚科などで改善を行うことが必要になります。

ニキビ痕の原因はメラニンとニキビを潰してしまうことです。

炎症によってメラノサイトが刺激されメラニンが作られると、ニキビの赤みが茶色くなります。茶色くなったニキビの赤みが色素沈着するとニキビ痕が残ります。

健康な肌は一定のサイクルで肌が生まれ変わっていますが、ニキビができると肌が正常なサイクルで生まれ変わることができず、古い角質が残りメラニンが分解されて出ていかなくなってしまうため色素沈着を起こすのです。

ニキビを潰した時肌の表面が陥没してしまったり、ニキビの炎症がひどい時皮膚の真皮層が壊されてしまったりすることがあります。

健康な肌であれば一定のサイクルで生まれ変わっている肌がニキビができると肌が正常なサイクルで生まれ変わることができなくなるため肌の表面が陥没したり皮膚の真皮層が壊されてしまった後、完全に修復することができません。

そのため、クレーター状になって痕が残るのです。

ニキビが跡になる原因

【1】炎症が真皮にまで及ぶ

通常のニキビは毛穴の詰まり+皮脂の増加+アクネ菌増殖で発生します。それが悪化して「赤ニキビ」「膿ニキビ」になると、皮膚の深い層まで炎症が及びます。皮膚は炎症を起こすと“破壊された組織を修復”するためにコラーゲンを産生しますが、過剰になると盛り上がったケロイド状のニキビ跡(肥厚性瘢痕)、不足するとへこんだニキビ跡(萎縮性瘢痕)になります。

【2】繰り返し触る・潰す・掻く

手で触る、潰す、爪で引っ掻くなどの行為は、炎症をさらに悪化させ、真皮層を壊してしまいます。炎症後色素沈着や瘢痕を残しやすくなります。

【3】皮膚の回復力や体質

肌のターンオーバーが乱れている状態では、傷の改善が悪くなり、跡が残りやすくなります。また、色素沈着しやすい体質・ニキビが重症化しやすい人では、より深刻なニキビ跡になりやすい傾向があります。

ニキビ痕の症状は、肌がくすんだり茶色いシミができたりでこぼこができたりすることです。

ニキビの炎症が長引くと肌がくすんだり茶色いシミができたりします。炎症がひどくなり真皮層の組織まで壊されると、肌が均一に再生できずでこぼこができてしまうのです。

主な症状

1. 炎症後紅斑

赤みが残るタイプのニキビ跡

2. 炎症後色素沈着

茶色や黒っぽく色が残るタイプのニキビ跡

3. 萎縮性瘢痕

肌がへこんでしまうタイプのニキビ跡

4. 肥厚性瘢痕・ケロイド

赤く盛り上がるタイプのニキビ跡

ニキビ痕の改善方法は非常にたくさんの方法があります。薬やダーマペンや水光注射、マッサージピールや美白点滴、鍼灸など非常に多くの方法があります。費用やダウンタイム、自分の肌質などを考えて選ぶと良いでしょう。

薬では、シナールやユベラ、ハイチオール、トランサミンを使って改善を行います。薬による改善は色素沈着を起こしている場合に有効で、クレーターになっているニキビ痕の場合、薬での効果はあまり期待できません。

同じく色素沈着になっている場合はマッサージピールと美白点滴もお勧めです。

クレーターになっている場合も色素沈着している場合も効果が期待できる方法は、ダーマペンと水光注射、鍼灸です。

ダーマペンとは肌に小さな穴を開けることで元々肌が持っている自然に改善する力を発揮させ肌が生まれ変わるように促す方法です。鍼灸も同じく、肌の生まれ変わりのスピードを早くすることで肌自体が再生するのです。

主な改善方法

【1】炎症後紅斑への改善方法

紫外線対策・・・日焼けで赤みが悪化するので、SPF30以上のUVケアが必須

抗炎症系スキンケア・・・ビタミンC誘導体、ナイアシンアミドなどが有効

レーザー・・・拡張した毛細血管を収縮させる

鍼灸・・・微小循環の促進により炎症の鎮静を助ける

【2】炎症後色素沈着(茶色・黒ずみ)への改善方法

紫外線カット・・・紫外線はメラニン生成を促すため必須

美白成分配合の化粧品・・・トラネキサム酸、アルブチン、ビタミンC

皮膚科の薬・・・ハイドロキノン(漂白効果)、トレチノイン(ターンオーバー促進)

ケミカルピーリング・・・古い角質を除去し、色素を薄くする

鍼灸・・・肝機能・代謝促進、ターンオーバーの正常化を目指す

【3】萎縮性瘢痕(クレーター)への改善方法

フラクショナルレーザー・・・微細な熱刺激で真皮の再構築を促進

ダーマペン・・・肌に極小の穴をあけて再生力を活性化

PRP・・・自己の成長因子で皮膚再生を誘導

ヒアルロン酸注入・・・凹みを物理的に持ち上げる

鍼灸・・・真皮への微細刺激による自然なコラーゲン産生を促進

【4】肥厚性瘢痕・ケロイドへの改善方法

ステロイド外用・注射・・・炎症とコラーゲン生成を抑える

シリコンジェルシート・・・圧迫と保湿で盛り上がりを軽減

レーザー・・・赤みにはVビームなど

漢方・鍼灸・・・体質改善として、瘢痕体質の緩和や皮膚代謝促進をめざす

ニキビができたときは、肌に色素が定着しないように対策をすることが非常に大切です。色素沈着を防ぐことでニキビ痕の予防にもなります。

色素沈着は紫外線によって起こります。そのため、ニキビができた時は紫外線対策をしっかり行うことが必要です。なるべく肌に負担のかからない日焼け止めを塗ったり、UVカット効果のある帽子を使ったり日傘を使ったりすることがお勧めです。

美白効果のあるビタミンC誘導体配合の化粧水を使うことやビタミンCのサプリを摂取することもニキビ痕予防に効果があります。

主な予防法

・ニキビは絶対に潰さない・触らない

潰すと皮膚の真皮層までダメージが及び、へこみや色素沈着が残る原因になります。手や髪も清潔にしましょう。無意識の「顔を触るクセ」も要注意です。

・赤ニキビ、膿ニキビは早期改善

炎症が長引くと、それだけ皮膚深層にダメージが蓄積し、跡になるリスクが高くなります。早区皮膚科に行ったり外用薬を使ったりして炎症を速やかに抑えることが大切です。

・紫外線対策は1年中

炎症後の皮膚はメラニンが作られやすい状態です。紫外線に当たると色素沈着が濃く残る可能性が高いです。日焼け止めはSPF30〜50、PA++以上、ノンコメドジェニックがおすすめです。

・肌をこすらない・洗いすぎない

ゴシゴシ洗い、ピーリングのしすぎ、アルコール入りの拭き取り化粧水などは肌バリアを破壊し炎症を悪化させます。優しく泡で洗顔、こすらずタオルオフしましょう。

・スキンケアは「保湿」と「抗炎症成分」を意識

ビタミンC誘導体は、メラニン抑制、抗酸化、赤み改善に役立ちます。ナイアシンアミドは炎症抑制、皮膚修復促進、セラミドやヒアルロン酸は保湿、バリア機能の回復に役立ちます。

・生活習慣を整える

睡眠、食事、ストレス管理も予防に重要です。

・ホルモンバランスに配慮する

生理前に悪化する人は、婦人科でピルの相談をするのも一つの方法です。自律神経やホルモンに働きかける鍼灸や漢方も補完的に有効のためオススメです。

・合谷

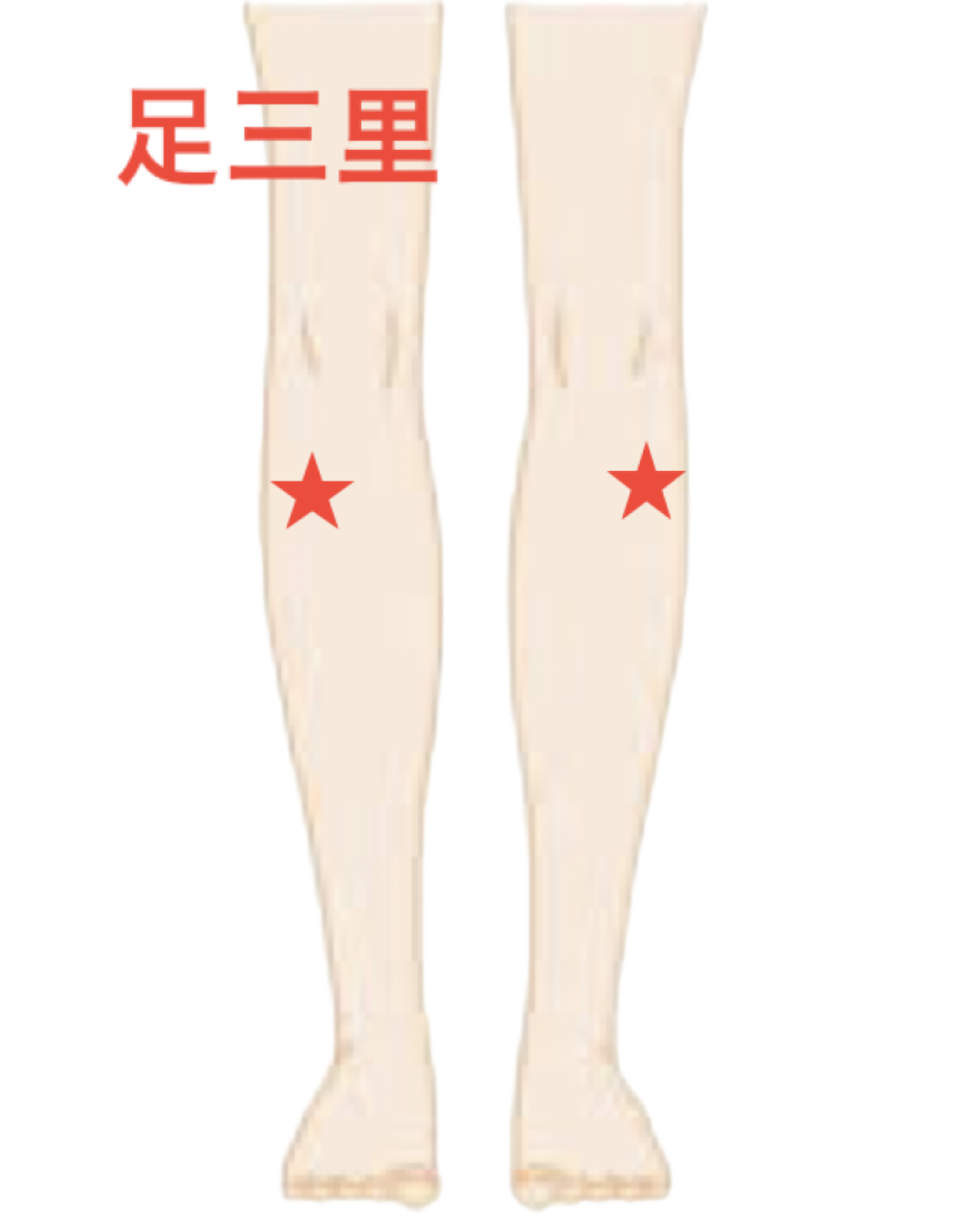

・足三里

・曲池

合谷

合谷は、自律神経を整える効果があります。自律神経が整うと、ストレスを和らげたり、眠りにつきやすくなったりすることにつながります。

ニキビ痕は、ストレスが溜まっていたり睡眠不足だったりすると肌のターンオーバーが正常に機能せず、なかなか改善につながりません。

合谷を刺激することは、自律神経を整えてくれるため、肌のターンオーバーを正常にし肌のバリア機能も改善することにつながります。そのためニキビ痕の改善にも効果が期待できるのです。

足三里

足三里は、胃経のツボです。東洋医学では、皮膚をコントロールしている気の流れは、脾経と肺経であるとされています。

そのため、肺経や脾経と表裏の関係にある大腸経と胃経のツボを刺激することでニキビなどの肌トラブルに効果的であると言われています。

足三里を刺激することで、皮膚をコントロールしている部分が活発に働くようになるため、効果が期待できるのです。

曲池

曲池は、大人ニキビに効果的であるとされているツボです。ニキビは、体の中にこもった熱によって発生するという考えがあります。

曲池は、体の中にこもった熱を取る効果があるため、大人ニキビに効果的であるとされているのです。曲池は、頭痛や肩やの痛み、腕の痛みや痺れに対しても効果的です。

ツボの位置と押し方

合谷

合谷の場所は、手の親指と人差し指の骨が交わっている部分です。

押すときは、ゆっくり押してゆっくり離す動作を5〜6回繰り返すと良いでしょう。

足三里

足三里は、 膝の皿の下の靭帯の外側のくぼんでいる部分にあります。

押すときは、骨に向かって押し込むように少し強めの力で押すと良いでしょう。

曲池

曲池は、肘の関節部分の上側にあるツボです。探すときは、肘を曲げます。曲げた時に横シワができたシワの延長上を探しましょう。

押すときのポイントは、反対側の手で肘をつかむようにして押すことです。骨の際の部分を押しましょう。

おすすめ記事

- 特に対応することが多い症状

- 筋肉、骨のお悩み

- 消化器のお悩み

- 皮膚のお悩み

- 神経のお悩み

- 循環器のお悩み

- 眼のお悩み

- 耳鼻咽喉のお悩み一覧

- 泌尿器のお悩み一覧

- 女性のお悩み一覧

- 脳神経のお悩み一覧

- 子供のお悩み一覧

- がんの種類一覧

- 内分泌のお悩み一覧

- 自律神経のお悩み一覧

- 鍼灸・東洋医学について