感染性心内膜炎の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2022年 5月23日

更新日:2022年 6月18日

本日は感染性心内膜炎について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 感染性心内膜炎とは

- 感染性心内膜炎の原因

- 感染性心内膜炎の症状

- 感染性心内膜炎の改善方法

- 感染性心内膜炎のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

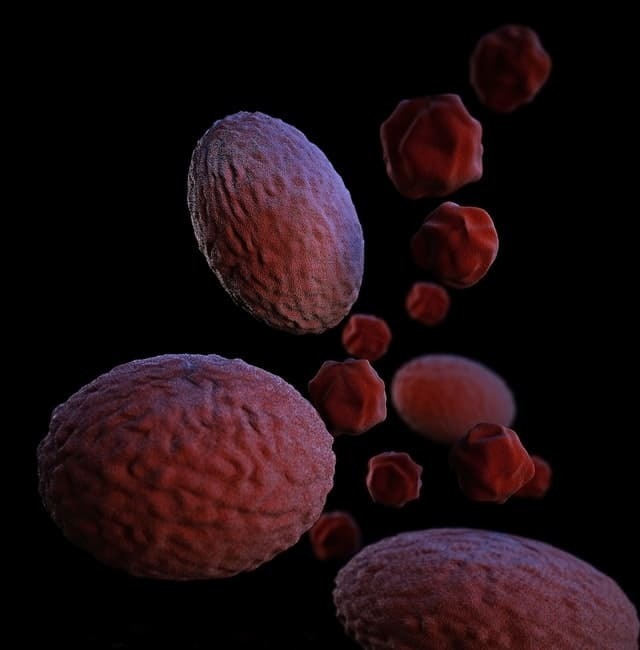

感染性心内膜炎の原因は、心臓の中にある弁や心臓の壁などに細菌がくっついて細菌に感染することです。

感染性心内膜炎を発症している人の中で、7~25%は人工弁が入っている人であるということがわかっています。特に、人工弁が入っている場合や先天的に心臓に異常がある場合は発症のリスクが高いということがわかっているのです。

他にも、歯科衛生状態が悪い人や長い間透析を続けている人、HIVに感染している人、糖尿病を発症している人、免疫状態が悪い人も発症するリスクが高いため、注意が必要であると言われています。

感染性心内膜炎は、心臓の内膜(心臓の内側を覆う組織)に炎症が起こる病態です。この病気の原因は、通常、細菌や真菌などの微生物による感染です。以下に、感染性心内膜炎の主な原因とその詳細な解説を紹介します。

・細菌による感染

レンサ球菌:レンサ球菌は、感染性心内膜炎の最も一般的な原因細菌です。特にStaphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)とStreptococcus viridans(ビリダンス連鎖球菌)がよく関与します。

緑膿菌:緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)は、通常、感染性心内膜炎のリスク要因を持つ患者において重症な感染を引き起こす可能性があります。

レジオネラ菌:レジオネラ菌(Legionella pneumophila)は、水源に存在し、感染性心内膜炎を引き起こす可能性があります。

・真菌による感染

カンジダ菌:カンジダ菌(Candida)は、感染性心内膜炎の真菌による原因の一つです。特に免疫機能が低下している患者においてリスクが高まります。

・歯周病菌による感染

歯周病菌(Streptococcus mutans、Porphyromonas gingivalisなど)は、口腔から血流に侵入し、心臓の内膜に感染を引き起こすことがあります。特に歯周病の進行や歯の抜歯後にリスクが高まります。

・皮膚や腸内細菌による感染

皮膚や腸内に存在する細菌(例: Staphylococcus epidermidis、Enterococcus faecalis)が血流に入り込み、心臓の内膜に感染を引き起こすことがあります。

・インジェクション薬物の使用

静脈内薬物使用者は、感染性心内膜炎のリスクが高まります。特に薬物を注射する際に不衛生な状況や器具を使用することで、細菌や真菌が血流に入り込み、心臓の内膜に感染を引き起こす可能性があります。

・手術や侵襲的など

心臓の手術や侵襲的な処置(例: カテーテル挿入、人工弁置換手術)は、感染性心内膜炎のリスクを増加させる可能性があります。手術中や手術後に細菌が血流に侵入し、心臓の内膜に感染を引き起こすことがあります。

・免疫機能の低下

免疫機能が低下している人(例: HIV感染症、白血病、免疫抑制剤使用者)は、感染性心内膜炎のリスクが高まります。免疫機能の低下により、身体は感染に対する防御機構を十分に発揮できず、微生物の侵入が容易になります。

・先天性の心臓の病気や人工弁の存在

先天性の心臓の病気を持っている場合や人工弁を装着している場合は、心臓の構造的な異常や人工弁の存在により、感染性心内膜炎のリスクが増加します。異常な組織や人工弁の表面は、微生物の付着や増殖の場となりやすいです。

感染性心内膜炎の原因は、様々な微生物やリスク要因によって引き起こされる可能性があります。

感染性心内膜炎の症状は、細菌に感染することで現れる症状や塞栓の症状と、心臓の弁が破壊されることによって現れる心不全の症状です。

主に、発熱や全身のだるさ、食欲の低下や体重の減少、息切れや冷や汗などが現れます。発熱は、突然高熱がでたり、長い期間続いたりします。

呼吸がしにくくなったり、爪の下に線状出血が現れたり唇の内側の出血がみられたり、皮下組織の出血がみられたりすることもあります。

血管が詰まって塊が頭に流れた場合脳梗塞や感染性脳動脈瘤につながり、脾臓、腎臓、腸管などに流れた場合は、臓器の障害や感染につながるため注意が必要です。

感染性心内膜炎は、心臓の内膜(心臓の内側を覆う組織)に炎症が起こる感染症であり、さまざまな症状が現れる場合があります。

発熱:

感染性心内膜炎の最も一般的な症状の一つは、発熱です。体温が上昇し、38℃以上になることがあります。発熱は通常持続的であり、抗生物質の使用にも反応しにくい場合があります。

疲労感:

感染性心内膜炎では、疲労感や体のだるさを経験することがあります。この症状は、感染と炎症の反応によるものであり、日常的な活動に対してエネルギーが不足していることを示しています。

関節痛と筋肉痛:

感染性心内膜炎は、関節や筋肉に痛みや不快感を引き起こすことがあります。これは、免疫系の反応や炎症反応によるものです。

貧血:

感染性心内膜炎では、貧血の症状を示すことがあります。心臓の内膜に炎症があると、赤血球の生産や機能に影響を与える可能性があります。

呼吸困難:

感染性心内膜炎の重症例では、心臓の弁や組織が損傷されることがあり、呼吸困難を引き起こす可能性があります。心臓の機能が低下し、体への酸素供給が不十分になるため、息切れや窒息感を経験することがあります。

血栓症:

感染性心内膜炎では、心臓の内膜に血栓(血液が凝固してできた塊)が形成される可能性があります。これにより、血液の循環が妨げられ、血栓が他の臓器に移動して血管を詰まらせることがあります。血栓が脳に詰まると、脳梗塞を引き起こす可能性があります。また、血栓が肺に移動すると、肺塞栓症を引き起こす可能性があります。

循環器症状:

感染性心内膜炎は、心臓に直接影響を与える病気です。そのため、循環器症状が現れることがあります。これには、不規則な心拍、心臓の動悸、胸痛、めまい、意識障害などが含まれます。

皮膚症状:

感染性心内膜炎では、皮膚症状を示すことがあります。これには、発疹、紅斑、結節、潰瘍などが含まれます。これらの皮膚症状は、微生物の感染と関連している場合があります。

胸部の不快感:

感染性心内膜炎では、胸部の不快感や圧迫感を経験することがあります。これは、心臓の炎症や弁の損傷によるものです。

症状の進行:

感染性心内膜炎の症状は、病態の進行や改善方法の適応によって異なる場合があります。症状が進行すると、重篤な合併症や臓器障害が生じる可能性があります。

感染性心内膜炎の症状は、人によって異なる場合があります。

感染性心内膜炎の改善方法は、長い期間抗菌薬を使うことです。抗菌薬によって、菌の活動を抑えることが改善につながるためです。

細菌の塊が弁を傷つけている場合や元々弁に異常がある場合は、心臓の異常がさらに悪くなると心不全を引き起こしてしまうため、酸素の投与や抗生剤、利尿剤、強心剤などを使って心臓の状態を改善することが非常に重要になります。

改善に取り組んでもなかなか症状が改善しない場合や心不全がよくならない場合、心臓の中の細菌の塊が大きく全身の状態が悪くなる危険があると判断された場合には、手術を行うこともあります。

感染性心内膜炎は重篤な病気であり、早期の判断と適切な改善が必要です。改善方法は、感染の原因菌や感受性、感染の重症度、合併症の有無などに基づいて個別に決定されます。

抗生物質:

感染性心内膜炎の初期には、抗生物質が使用されます。抗生物質は感染の原因菌に対して効果的なものを選択し、最適な投与方法や投与期間を決定します。一般的に、抗生物質は静脈内投与が行われます。」

感染組織の除去:

感染した組織や病変組織の除去は、感染性心内膜炎の改善の一環として行われる場合があります。これには、心臓弁の置換や修復、心臓手術が含まれることがあります。

血栓の除去:

心臓の内膜に形成された血栓は、重篤な合併症を引き起こす可能性があります。血栓の除去は、特定の方法を用いて行われる場合があります。

症状に対して行う方法:

感染性心内膜炎の症状の管理は、状態に応じて行われます。例えば、発熱や疼痛の緩和のために解熱剤や鎮痛剤が使用されることがあります。

合併症の管理:

感染性心内膜炎には、重篤な合併症が伴う場合があります。心不全、心臓弁の損傷、血栓症などの合併症が存在する場合、それぞれの合併症に対して適切な方法で改善がが行われます。

感染の予防と再発防止:

感染性心内膜炎の再発を防ぐために、感染の予防策が重要です。予防策には、口腔衛生の維持、適切な歯科処置、感染源の除去、細菌性感染の早期改善などが含まれます。また、心臓手術や侵襲的な処置を受ける場合には、感染予防策として抗生物質の予防投与が行われる場合があります。

チームとの連携:

感染性心内膜炎の改善は、専門的なチームと緊密な連携が重要です。心臓専門医、感染症専門医、心臓外科医、臨床薬剤師などの専門家が状態を総合的に評価し、最適な計画を立案します。

継続的なフォローアップ:

感染性心内膜炎の改善後は、定期的なフォローアップが必要です。フォローアップでは、病状の経過や改善の効果の評価、合併症の早期発見などが行われます。必要に応じて、追加で血液などを調べることもあります。

感染性心内膜炎の改善は、感染の制御と合併症の予防を目的としています。

心臓病に病気がある人や、人工弁の手術を受けた経験のある人などは、感染が起こると心内膜炎へとつながるリスクが高いです。そのため、外科的な改善を行うときや歯科で処置を行うときは、予防として抗菌薬を投与することが必要です。

心内膜炎に対して手術を行った場合は、手術を行なった後約6週間は抗菌薬を使うことで、再発の予防になります。

細菌の種類や体の状態によって、改善にかかる期間は人によって違います。熱が下がって感染の状態が正常になったことがわかるまでは、抗菌薬を使って改善に取り組み続けることが大事です。

症例1:62歳の男性

原因菌: Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)

症状: 発熱、関節痛、呼吸困難

計画:抗生物質

ヴァンコマイシンとゲンタマイシンの組み合わせ投与。ヴァンコマイシンは抗黄色ブドウ球菌効果があり、ゲンタマイシンは広域カバレッジを提供する。

心臓弁置換手術: 心臓弁の破損と合併症のリスクが高かったため、心臓外科チームによる心臓弁置換手術を実施。

引用元:

Baddour LM, et al. "Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications: A Scientific Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association." Circulation. 2015;132(15):1435-1486.

症例2:45歳の女性

原因菌: Streptococcus viridans(ビリダンス連鎖球菌)

症状: 発熱、関節痛、貧血

計画:抗生物質、血栓溶解

ペニシリン系抗生物質(アンピシリン/スルバクタム)を静脈内投与。ビリダンス連鎖球菌に効果的な抗生物質として選択。

:血栓の除去と血管の再開通を目指して組織プラスミノーゲン活性化因子(tPA)を静脈内投与。

引用元:

Habib G, et al. "2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC)." Eur Heart J. 2015;36(44):3075-3128.

症例3:58歳の男性

原因菌: Enterococcus faecalis(腸球菌)

症状: 発熱、呼吸困難、皮膚症状(発疹、結節)

計画:抗生物質、皮膚症状への対処、心臓超音波を調べる

アンピシリンとゲンタマイシンの組み合わせ投与。アンピシリンは腸球菌に効果的な抗生物質であり、ゲンタマイシンは広域カバレッジを提供する。抗ヒスタミン薬やステロイド軟膏を使用して皮膚症状の緩和を図る。心臓の状態や弁の損傷の評価のために心臓超音波を調べた。

引用元:

Baddour LM, et al. "Update on Infective Endocarditis." Circulation. 2015;132(15):1435-1486.

以上の症例は、感染性心内膜炎の一般的な改善方法の例です。しかし、改善方法は個々の状態や感染の特徴によって異なる場合があります。