産後の体調不良の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 2月23日

更新日:2025年 11月15日

本日は産後の体調不良について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 産後の体調不良とは

- 産後の体調不良の原因

- 産後の体調不良の症状

- 産後の体調不良の改善方法

- 産後の体調不良のまとめ

投稿者の吉田です。

このページを書いている私は、施術スタッフや鍼灸師として9年間臨床に携わり、多くの女性利用者様のお体を対応してきました。

その経験を記事にまとめておりますので、ぜひ最後まで御覧ください。

子供を産んだ後母親の体は6〜8週間かけ、妊娠する前の状態に戻ろうとします。この時、子宮が収縮することによって後陣痛が起きたり、悪露と呼ばれる血の混ざったおりものが出たりするのです。

このような時期のことを産後の肥立ち期間といいます。産後の肥立つ期間を安静に過ごさなければその後の体調に与える影響が大きくなると言われています。

しかし、子供を産んだ後の期間を安静に過ごしたにもかかわらず、産んだ後1年以上体調不良が続く人も多くいます。

育児は色々なことが思い通りに進みません。疲れやストレスがたまりやすいものです。育児では、身体的にも精神的にも大きなダメージを受けることが多いのです。

しかし、母親は育児だけでなく、家事などやらなくてはいけないことがたくさんあり、自分の体調の変化に気が付かない場合もあります。

産後の体調不良の原因の1つは女性ホルモンのバランスが崩れることです。産後の女性は女性ホルモンが必ず乱れます。

ホルモンバランスが乱れると、イライラする、肌荒れが起こる、不眠や異常な眠気がある、生理不順が起きる、生理痛が悪化する、髪にゴワゴワしたり抜け毛が増えたりというような変化が起きる、蕁麻疹が出る、などの症状が起こることがあるのです。

女性の体の中は妊娠している時、妊娠を継続させるために大量の女性ホルモンを分泌しています。しかし、出産した後には女性ホルモンの分泌量が一気に下がります。そのため、ホルモンバランスが大きく崩れます。

女性ホルモンは、睡眠や脳の働きにも大きく関係しています。そのため、出産した後、急激に女性ホルモンが下がると、不眠や情緒不安定を引き起こすことにつながってしまいます。良い睡眠の妨害にもつながることがあります。

疲れやすい体の状態で、疲れから回復することも遅い産後の状態のままにしておくと、さらに色々な体の不調を引き起こすことにもなってしまいます。

産後の体調不良が起きる原因は、妊娠中に高まっていた女性ホルモンが出産後に急激に低下することや授乳に関わるホルモンであるオキシトシンとプロラクチンが分泌されることです。

出産をすると、子宮は元の大きさに戻るために収縮します。この収縮は後陣痛として感じられ、特に授乳中に強くなることがあります。これも痛みや不快感の原因になります。さらに、子宮内膜が回復する過程で出血が続くことで貧血が起こったり疲労感が現れたりすることもあります。

夜間の授乳や泣き声への対応で睡眠不足が慢性化し、体力の回復が遅れることもあります。出産そのものが体に大きな負担をかけるため、産後は体力が大幅に低下しているにもかかわらず育児の肉体的負担が重なることで、より回復が遅れてしまうのです。

また、母親は精神的なストレスを感じやすくなります。これが体調不良や精神的な疲労につながることがあります。出産時の出血や産後の悪露により、鉄分が不足しやすくなりまること、母乳によって体が多くのエネルギーや栄養素を消耗することなども体調不良の原因になります。

妊娠中に骨盤が広がり、出産時にさらに大きな負担がかかるため、産後は骨盤が不安定な状態にあります。これにより、腰痛や姿勢の不良、尿漏れなどの問題が生じることがあります。

産後の体調不良で多い症状は、めまいや立ちくらみです。多くのめまいや立ちくらみの原因は貧血や睡眠不足です。

特に産後の女性は、授乳による貧血、睡眠不足による疲れ、女性ホルモンが下がることによって起こる自律神経の乱れ、過剰なストレス、忙しいことによって食事の栄養バランスが崩れるなどのことが大きな原因です。

他にも、不眠や倦怠感、抜け毛、むくみ、腰痛、恥骨や尾骨の痛み、肩こり、頭痛、便秘や貧血などの症状が産後の女性には多く現れます。

倦怠感や頭痛、肩こり、不眠などの症状の原因は、自律神経の乱れです。他にも自律神経が乱れることによって吐き気や多汗、手足のしびれ、動悸や不整脈、不眠などの症状が現れる人もいます。

産後に現れる体調不良の症状

・疲労感

出産は体に大きな負担をかけるため、産後は極度の疲労感を感じることが一般的です。さらに赤ちゃんのお世話や睡眠不足により、疲労が慢性化しやすくなります。

・睡眠不足と不眠

母親は十分な睡眠を取ることが難しくなることで、眠りが浅くなったり、夜間に何度も目が覚めたりすることで、睡眠不足が続きます。

・ホルモン変動による気分の変化

ホルモンバランスの急激な変化により、気分の浮き沈みが激しくなることがあります。特に、産後うつとして現れることがあり、不安感や孤独感、落ち込みが強くなることがあります。

・後陣痛

子宮が元の大きさに戻るために起こる収縮によって、産後数日間は後陣痛を感じることがあります。特に授乳中に痛みが強くなることがあります。

・悪露

出産後、子宮内膜が回復する過程で出血が続く症状のことで、通常は数週間にわたり、量や色が変化していきます。長い期間出血が続いた場合、疲労感や貧血につながることがあります。

・腰痛や関節の痛み

妊娠中の体重増加や出産時の負荷、骨盤の緩みなどにより、産後は腰痛や骨盤周辺の痛みが続くことがあります。抱っこや授乳の姿勢の影響によって肩や背中、手首などに痛みが現れることもあります。

・骨盤底筋の緩み

出産によって骨盤底筋が損傷を受けることがあり、これにより尿漏れや排便のコントロールの難しさを感じることがあります。また、下腹部の圧迫感や不快感も見られます。

・貧血

出産時や産後の出血により、貧血を引き起こすことがあります。貧血になると、めまいや頭痛、疲労感、息切れなどの症状が現れます。

・体重や体型の変化

妊娠中に増加した体重が産後すぐには戻らないことが一般的です。特にお腹周りや腰周りに脂肪が残りやすいです。

・乳房の痛みやトラブル

授乳期には、乳房に張りや痛みが生じることがあります。乳腺が詰まると、乳腺炎を発症することもあります。その場合、発熱や激しい痛みを伴うこともあります。

・便秘や消化不良

ホルモンの影響や出産による骨盤底筋の緩みにより、便秘が続くことがあります。また、消化不良やガスが溜まりやすくなることもあります。

・精神的な不安感やイライラ

育児への不安やプレッシャー、ホルモンバランスの変化により、精神的な不安感やイライラが強まることがあります。特に初めての場合、ストレスとして現れることが多いです。

・発汗や体温調整の難しさ

ホルモンの影響で発汗が増えたり、体温調整がうまくできなくなることがあります。特に夜間に汗をかきやすくなることがあります。この症状は産後の夜間発汗と呼ばれています。

・自律神経の乱れ

自律神経が乱れることで、めまい、動悸、息切れ、倦怠感などの症状が現れることがあります。

産後の体調不良の改善にはホルモンバランスを整えることが必要です。ホルモンバランスを整えるためには、良質な睡眠、規則正しい生活リズム、バランスのよい食事、ストレスをためないことなどが重要です。

産後は赤ちゃんの世話に追われます。休めるときには少しでも休んだり、余裕があれば軽いストレッチや散歩をしたり、小さいことからでも良いので、自分の体を大切にするように心がけましょう。

特に意識すると良い栄養素は、葉酸、鉄分、ビタミンC、タンパク質、カルシウムです。

葉酸はほうれん草や納豆、緑黄色野菜の多くに含まれています。鉄分はレバーや卵、しじみなど、ビタミンCは柑橘類や緑黄色野菜に含まれています。

たんぱく質は肉や魚類、卵や大豆などに含まれており、カルシウムは小松菜や煮干し、ひじき、牛乳などに含まれています。

特に、育児をしていて母乳を与えているときには、栄養バランスと水分補給を心がけることが大事です。

産後にオススメの食べ物

産後の出血や貧血を防ぐために、鉄分を補給することが重要です。鉄分はレバーや赤身の肉、ほうれん草、小松菜、大豆製品、ひじきなどの食品に多く含まれています。鉄分はビタミンCと一緒に摂ると吸収率がアップします。みかん、キウイ、イチゴなと一緒に摂取してみましょう。またビタミンCは免疫力も高めてくれます。

授乳期にはカルシウムが多く消費されるため、骨や歯の健康維持のためにカルシウムを積極的に摂取しましょう。牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品、小魚、しらす、桜エビ、大豆製品、緑黄色野菜を進んで食べましょう。

出産後の体の回復や、母乳の生成にはタンパク質が必要です。鶏肉、魚、卵、大豆製品、乳製品、アーモンドなどのナッツ類に多く含まれています。

ビタミンB群はエネルギーの代謝を助けて疲労回復に役立ちます。豚肉、鶏肉、レバー、卵、大豆、玄米、葉物野菜、ナッツ類を摂取しましょう。

オメガ3脂肪酸は、母乳の質を高めるためにも重要で、赤ちゃんの脳の発達にも良い影響を与える栄養素です。多く含まれる食べ物はサーモン、サバ、イワシ、亜麻仁油、チアシード、クルミです。

便秘が見られる場合は、玄米、オートミール、全粒粉のパン、さつまいも、ごぼう、豆類、リンゴ、バナナなど食物繊維も摂取しましょう。

亜鉛は免疫力を高て傷の回復を助けてくれます。牡蠣、牛肉、豚肉、卵、豆類、ナッツ類に多く含まれています。

出産した後の女性の体は、骨盤まわりの筋肉や関節、皮膚が大怪我をした状態だという言い方をすることもあります。出産した後は骨盤内や骨盤まわりに受けたダメージを回復させることが必要なのです。対処はできるだけ早い方が効果的です。

自律神経やホルモンバランスの改善と合わせて、骨盤も回復させることが必要になります。

産後にサプリメントを摂取することは、特定の栄養素を補うために有効です。産後は授乳や体の回復に多くの栄養が必要ですが、食事から十分な量の栄養を摂取できない場合があります。特に鉄分、カルシウム、ビタミンD、オメガ3脂肪酸などは不足しがちのため、サプリメントで補うことが推奨される場合もあります。

ただし、摂取には注意が必要です。特に授乳中の場合、サプリメントの種類や摂取量については医師に相談しましょう。過剰な摂取や相互作用によって、母乳を通じて赤ちゃんに影響を与える可能性があります。また、サプリメントによっては過剰摂取が体に負担をかけることがあるため、推奨摂取量を守ることが大切です。

サプリメントはあくまで補助的な役割であり、基本的にはバランスの取れた食事から必要な栄養素を摂取することが最善です。新鮮な野菜や果物、タンパク質源、健康的な脂肪を多く含む食事を意識し、サプリメントは不足を補う手段として考えましょう。

育児中は慢性的な睡眠不足に陥ってしまうことが多いです。睡眠のリズムが崩れると自律神経も乱れてしまい、免疫力も下がってしまいます。免疫力の低下は、風邪や炎症を起こしやすくなります。

産後は、睡眠不足やホルモンバランスの低下など色々なことが体に起こりますが、赤ちゃんのことでいっぱいになり、自分のことは後回しにしてしまうことがほとんどです。自分の体のこともしっかり気にして大事にしてあげましょう。

母乳を出すツボは肩甲骨の真ん中にあります。

押すと非常に痛い場所です。効かせるためには同じツボに3回連続でお灸してほしいです。

・三陰交

・百会

・気海

三陰交

三陰交は、婦人科系のトラブルに効果を発揮するツボです。女性の健康に非常に重要なツボであるとされています。ホルモンバランスを整える効果があり、月経痛や月経不順、自律神経失調症、更年期障害、むくみ、抑うつ、不眠などを和らげる効果があります。

他にも不妊、下痢などの消化器症状にも効果的です。

百会

百会は、精神的に安定させたりリラックスさせたりする効果があります。そのため、産後のストレスや不安、疲れに対して効果を発揮します。

百会には、百のツボが会うという意味があります。そのため、頭痛や肩こり、目の疲れな度にも効果的です。

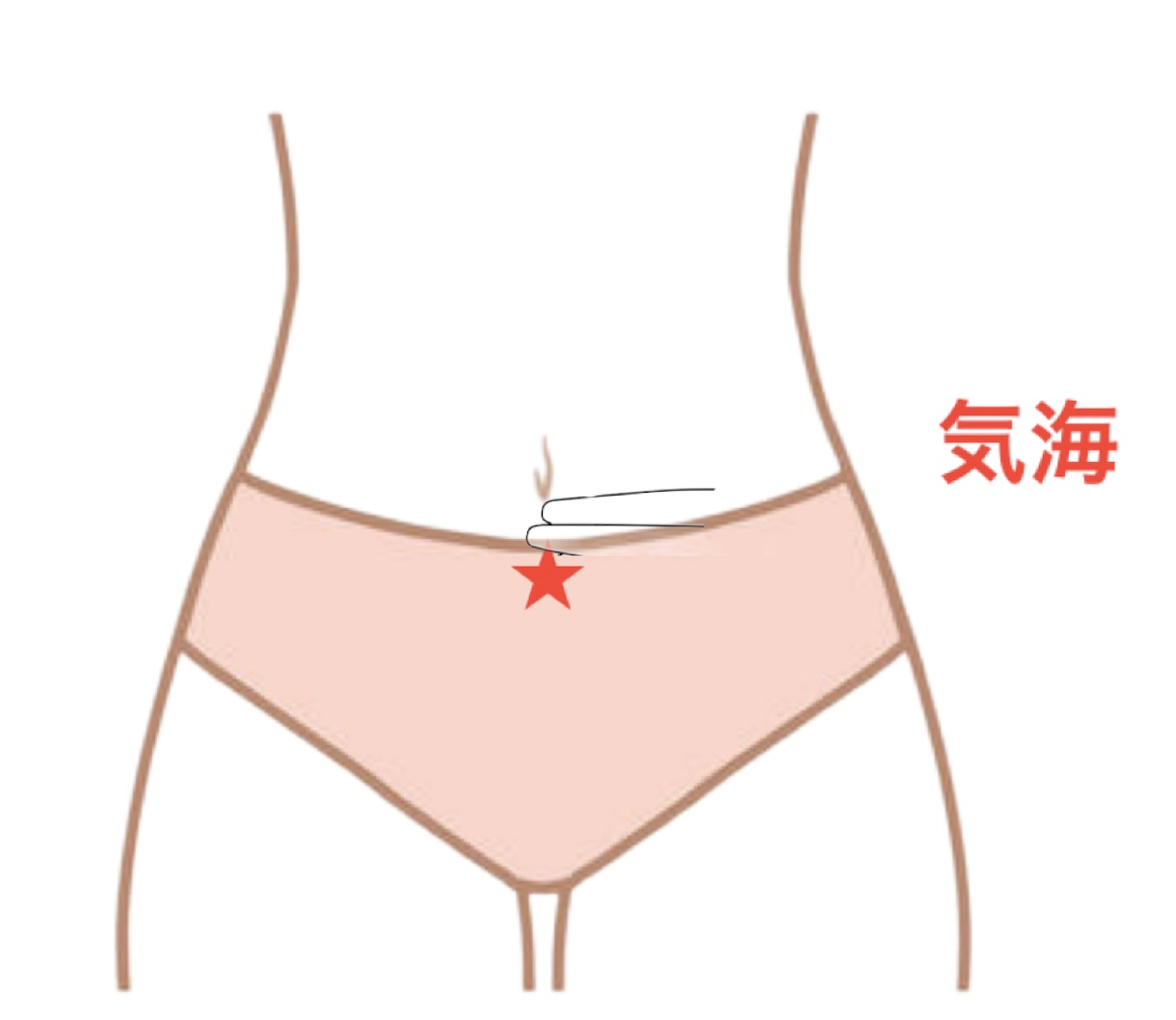

気海

気海は、エネルギーを補充して体力を回復させる効果のあるツボです。そのため、産後の疲れをとったり体力をつけたりすることが期待できます。気海は刺激することで、虚弱や下半身の冷えを和らげる効果もあります。

他にも腰痛、ぎっくり腰、下痢、便秘などに効果を発揮します。

ツボの位置と押し方

三陰交

三陰交は、足の内側、足首の上約4指幅のところにあります。

押すときは親指で押します。ゆっくり呼吸をしながら1日数分間押しましょう。鍼を刺したり、お灸をしたりすることも効果的です。

百会

百会は、頭頂部の中心にあるツボです。耳の上端を結んだラインと顔の中心線が交わる場所を探しましょう。

押すときは指の腹を使って押しましょう。円を描きながらマッサージする方法もオススメです。

気海

気海の場所は、おへそから指2本分下です。

押すときは両手の指を重ねて押しましょう。息を吐きながら背中に向かって押すイメージで押しましょう。

おすすめ記事

- 特に対応することが多い症状

- 筋肉、骨のお悩み

- 消化器のお悩み

- 皮膚のお悩み

- 神経のお悩み

- 循環器のお悩み

- 眼のお悩み

- 耳鼻咽喉のお悩み一覧

- 泌尿器のお悩み一覧

- 女性のお悩み一覧

- 脳神経のお悩み一覧

- 子供のお悩み一覧

- がんの種類一覧

- 内分泌のお悩み一覧

- 自律神経のお悩み一覧

- 鍼灸・東洋医学について