疳虫の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2019年 12月23日

更新日:2025年 5月 2日

本日は疳虫について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 疳虫とは

- 疳虫の原因

- 疳虫の症状

- 疳虫の改善方法

- 疳虫のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

疳虫とは、乳幼児や幼児が理由もなく不機嫌になってぐずることです。異常に興奮しやすくなっている状態のことを言います。

疳虫と呼ばれるようになった理由には、昔、病気の原因が全て体の中にいる色々な虫のせいだと思われていたという背景が関係しています。当時は子供がぐずる理由も虫のせいだと思われており、その虫の名前が疳の虫だったために疳虫と呼ばれるようになりました。

疳虫は、特定の疾患や病気の名前を指す言葉ではありません。生後約3ヶ月から5歳までの子供が引き起こす色々な症状の俗称です。

疳虫の子供の特徴は、眉間やコメカミに青筋がたっている状態になる静脈怒張や眼球結膜の青白さ、眉間の縦ジワなどです。

乳幼児の疳虫の症状は生後6~8カ月ごろに多いと言われていますが、疳虫の起こる時期は子供によって違います。起こす期間も子供によって違い、すぐにおさまる子供も、長い期間続く子供もいます。2~3歳ごろまで続くこともあります。

疳虫の原因は、自律神経のバランスが崩れることであると言われています。自律神経のバランスは、成長する過程で急速に精神と体が発達するために起きる心と体のアンバランス、日中に感じる刺激やストレス、眠りのサイクルの乱れなどによって崩れてしまいます。

高カロリーの食事や母乳の摂取が疳虫の原因になることもあります。乳幼児は高カロリーの食事や母乳を摂取してもすぐに処理することができません。そのため、夜泣きやかんしゃくなどの症状を起こすことがあるのです。

乳幼児は汗をかくことが上手にできません。そのため、高カロリーのものの摂取は控えることがお勧めです。

東洋医学から見た「疳の虫」の原因

東洋医学では、疳の虫は肝の失調や脾胃の虚弱によって引き起こされると考えます。

「肝」は、情緒・筋肉・自律神経をコントロールする臓腑です。肝が過剰に高ぶると「怒りっぽい・過敏・眠れない」といった症状が出やすくなります。これを昔から「疳の虫が騒ぐ」と表現されてきました。

東洋医学では、脾胃=消化吸収を司る臓腑です。脾が弱ると、食欲が落ちたり、栄養不足から情緒も不安定になりやすいです。子どもの「偏食・胃腸虚弱」は、疳の虫の一因とされます。

「胎毒が残っている」「出産時に気が乱れた」などの説明もされ、生まれ持った体質として扱われることもあります。

乳幼児を育てる親の代表的な悩みの1つは夜泣きです。夜泣きは疳虫で多い症状の1つで、泣いている原因がはっきりせず、なかなか泣き止まなかったり、寝たと思ってもすぐ泣いたり、真っ赤になるほど激しく泣くこともあります。

疳虫の症状でキーキーと奇声を上げることも多く起こることです。イライラして怒りっぽくなったり遊びに集中しなかったりします。

イライラは、奇声を上げること以外の行動にも現れます。イライラによってよく起こることは、食欲が無くなる、音に過敏に反応する、などです。

主な症状と関連するとされている臓器

・夜泣き

関連する臓腑:肝・心

・かんしゃく

関連する臓腑:肝・心・脾

・多動傾向

関連する臓腑:心・脾

・食欲がない、偏食がひどい

関連する臓腑:脾・胃

・爪噛み、指しゃぶり、チックなどの癖

関連する臓腑:肝・心・腎

・お腹が張る、軟便、夜間の歯ぎしり

関連する臓腑:肝・脾・胃

疳虫は何か器質的な異常があることによって起こっているものではありません。病院に行っても、改善方法として、しばらく様子を見ることを指示されたり、安定剤の使用を勧められたりするくらいです。

副作用が精神的に悪影響を与える可能性も考えられるため、特に成長段階の子供に安定剤や睡眠薬を使うことはお勧めできません。薬であれば、生薬だけで作られているものの方が良いでしょう。

疳虫の原因は、自律神経の働きが安定していないことだと考えられています。そのため、疳虫を改善するためには、心と体が感じているストレスを軽くし、自律神経の働きを整えることが大事です。

自律神経の働きを整えるためには、鍼灸は非常に効果的です。鍼によって心地よい刺激を与えることで自律神経を安定させ、子供の心も体もリラックスさせることができます。鍼灸の作用は非常に穏やかで基本的に痛みはありません。

心と体の緊張や不快感が軽くなれば、疳虫の症状の改善にもつながると考えられます。鍼灸は、子供の体質を強くして体調を整える効果があるのです。

主な改善方法

・小児はり

銀のヘラやローラーなどの「刺さない鍼」で、皮膚をやさしく刺激します。自律神経の安定、脳の興奮の鎮静、夜泣き・癇癪の軽減、睡眠の質の向上を目指します。

・お灸

熱さを感じない程度の温灸で、お腹や手足のツボに温めを与えます。

・食養生

冷たいもの・生もの・甘いお菓子・ジュースは控えて温かくて消化に優しいものを中心にしましょう。

・生活環境の調整

スマホ・大音量のTV・ゲームなどは避け、朝日を浴び、食事・排便・入浴のリズムを作りましょう。

健康でいるためには、良い睡眠を取ることが非常に大切です。睡眠は脳を休めたり、自律神経を安定させたり、免疫力を高めたりする非常に重要なことなのです。

しかし、子供の夜泣きが続くと、夜泣きをしている子供はもちろん、そばにいる親も良い睡眠をすることはできません。その場しのぎで対処するのではなく、根本からの改善が大切になります。

ある調査では、小児鍼がアレルギー疾患や夜泣き、かんむしなどに対して有効な改善方法であるという報告がされています。他にも風邪をひきにくくなった、体が丈夫になった、元気になった、食欲が出た、よく睡眠をするようになった、など、体に対して良い変化があることもわかりました。

さらに、鍼灸を開始する年齢が3歳以下であること、1年以上鍼灸を継続することで、より有効性が高まることも認められています。

疳虫は東洋医学的に肝が関係していると言われています。 肝経が変動すると、非常にイライラしたり、神経が興奮して怒りっぽくなったりするのです。肝は涙にも関係しています。鍼灸で肝経の変動を平らかにすることで、精神的に安定することができます。

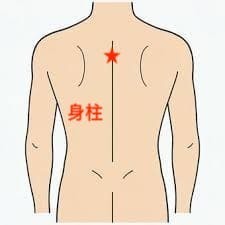

・身柱

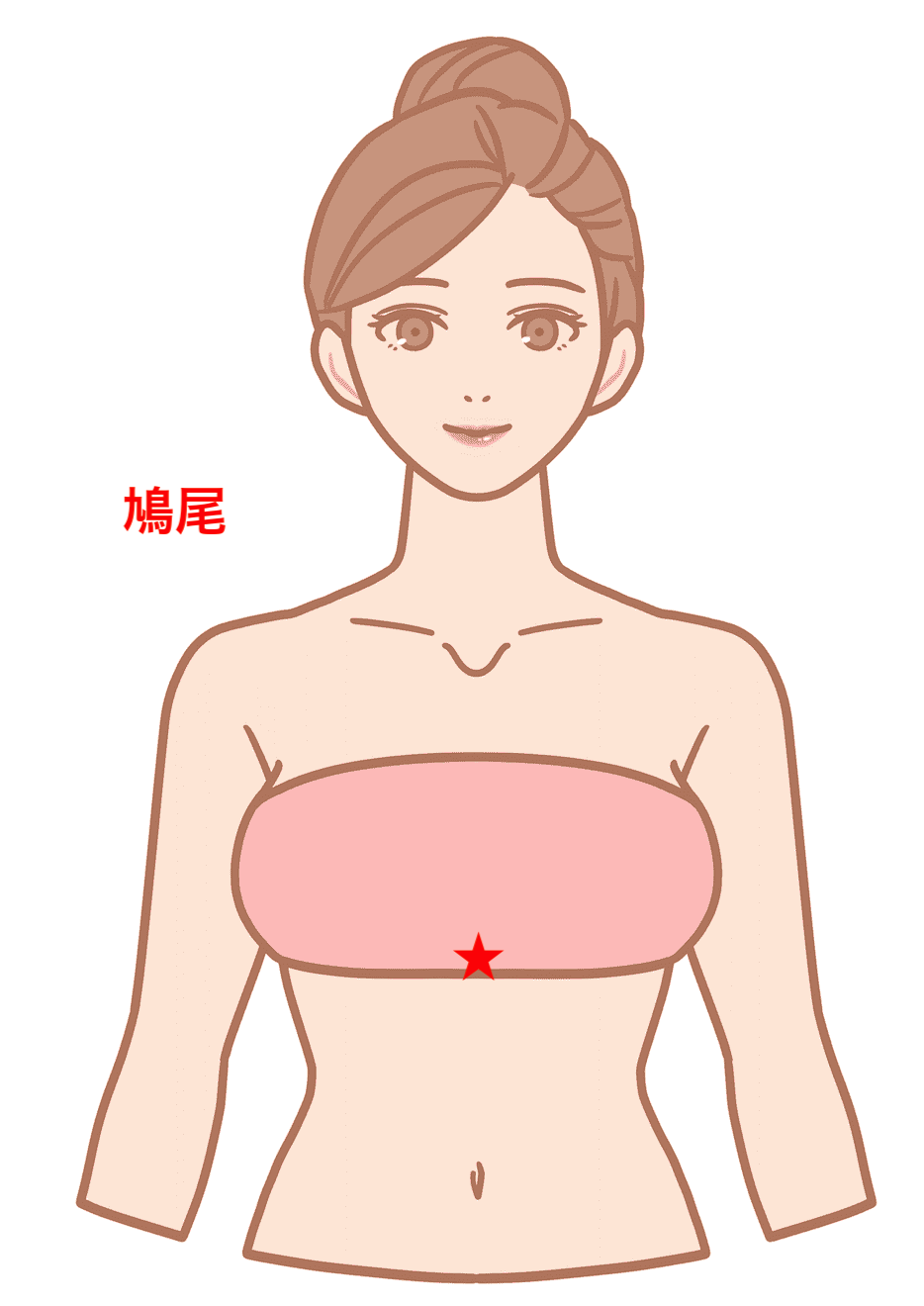

・鳩尾

身柱

身柱は、気持ちが高ぶりを抑える効果があります。精神的に高ぶりイライラしたり落ち着きが無くなったりした時におすすめのツボです。

小児の疳虫にも有効です。昔は、癇癪を起こしている子供には、身柱にお灸をすえたとされています。

鳩尾

鳩尾は刺激することで精神的な緊張を和らげる効果があります。不眠やストレス、不眠や緊張によって弱った神経を和らげてくれるツボなのです。

さらに胃腸の働きを整えてくれる効果もあります。

ツボの位置と押し方

身柱

身柱は、頭を前に倒したときに、背骨の1番飛び出るところから背骨の盛り上がり3つ分下に下がったところにあります。

赤ちゃんに対しては、歯ブラシなどを使って擦る方法もおすすめです。身柱を中心に皮膚が少し赤くなるくらいまで優しく擦って刺激しましょう。

鳩尾

鳩尾は、ちょうどみぞおちの部分から少し上方で、胸骨の少し下方にあります。

赤ちゃんに対してはゆっくり刺激をすることが大事です。両手の親指を重ねてゆっくり押しましょう。手の腹で円を描くように優しくさすって刺激をすることもおすすめです。

小さめの銀製スプーンで柔らかく皮膚をさする方法

小さめの銀製スプーンで柔らかく皮膚をさする方法もおすすめです。スプーンは、柄の一番下を持って、子供の肌に触れるように当てることで柔らかい刺激を入れることができます。

さらにスプーンを当てるだけではなく、子供に話しかけながら優しく触れましょう。話しかけながら触れてあげることで子供も安心して精神的に安定した状態になります。

子供の筋肉を揉んだり無理にツボを押そうとしなくても柔らかい刺激を与えてあげることで十分に効果が期待できます。