悪夢障害の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2022年 1月10日

更新日:2022年 4月14日

本日は悪夢障害について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 悪夢障害とは

- 悪夢障害の原因

- 悪夢障害の症状

- 悪夢障害の改善方法

- 悪夢障害のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

主な原因

① ストレスと不安

心理的ストレス:仕事、学校、人間関係などの精神的負担が夢に影響を与える。

不安障害やうつ病:過剰な心配や抑うつ状態が夢の内容に反映されやすくなる。

PTSD:事故、虐待、災害などのトラウマ的な体験が悪夢として再現される。

② 睡眠の質の低下

不規則な睡眠:夜更かし、徹夜、シフト勤務による睡眠リズムの乱れ。

慢性的な睡眠不足:レム睡眠の増加により悪夢が発生しやすくなる。

睡眠時無呼吸症候群:呼吸が乱れることで、脳が覚醒しやすくなり悪夢を見やすくなる。

③ 脳の神経活動とホルモンバランス

扁桃体の過活動:恐怖や不安を処理する脳の領域が過剰に働くと、悪夢につながる。

セロトニンやドーパミンの乱れ:神経伝達物質のバランスが崩れると、夢のコントロールが難しくなる。

④ 薬や物質の影響

抗うつ薬:脳内のセロトニンを調整するが、レム睡眠の質に影響を与える。

β遮断薬:血圧を下げるが、脳の睡眠パターンに干渉することがある。

抗パーキンソン病薬:夢の内容を強烈にすることがある。

アルコールやカフェインの影響:アルコールは一時的に睡眠を深くするが、代謝後に睡眠が浅くなり悪夢を誘発する。カフェインの過剰摂取は睡眠の質を低下させ、悪夢の原因になることがある。

⑤ 外部刺激

寝室の環境:暑すぎる、寒すぎる、騒音がある、寝具が合わないなどの環境が夢に影響する。

寝る前の映像や体験:ホラー映画、怖い話、ストレスを感じる出来事などが夢に影響を与える。

悪夢障害の症状は、極めて不快な夢を長い時間何度も見ることで、睡眠や日中の活動に悪影響が出ることです。

嫌な夢を見て目が覚めることがあったり、夢を見て恐怖や怒りや寂しさなどの感情が現れたり、目が覚めてすぐに意識が戻っていたり、朝方に嫌な夢を見ることが多かったり、夢から目が覚めた後なかなか眠ることができなかったりする人は悪夢障害の可能性があります。

眠っているとき、悪夢を見ることでどのくらい眠りが妨げられているかによって医学的に悪夢の判断を行います。

悪夢について悩みを抱えていて改善が必要な状態であっても、医者に症状を伝えきることができていない人も多いと言われています。

主な症状

〈睡眠中の症状〉

夢の内容が極めて鮮明で、まるで現実のように感じられます。一般的な悪夢と異なり、恐怖感が強く、目覚めた後も印象が残ります。追いかけられる、攻撃される、死にかける、溺れる、閉じ込められるなどのテーマが多い。

夢の途中や悪夢の直後に目が覚めることもあります。急に目が覚めた直後は現実と夢の区別がつきにくいことが多く、目が覚めると、動悸や発汗、息切れなどの身体症状が見られます。

〈覚醒時の症状〉

悪夢の記憶が鮮明で普通の夢よりも内容をはっきり覚えています。目覚めた後も長時間、恐怖感や不快感が続きます。動悸や発汗、息切れなどが現れます。交感神経が過剰に活性化され、心拍数が上昇し、発汗を伴うこともあります。

〈日中の影響〉

夜中に何度も目が覚めることで熟睡感が得られず、身体の疲れが取れにくくなります。十分な睡眠時間を確保していても、疲れが取れず、日中に強い眠気を感じ、集中力や記憶力の低下が現れます。また悪夢を繰り返し見ることで、気分が沈んだり、不安感が強くなったりします。

悪夢障害を改善する方法は、カウンセリングを行うことと、ストレスを解消することです。症状を引き起こしている病気がある場合や薬の影響によって症状が現れている場合は、病気の改善や薬の変更などを行います。

改善のために薬を使うこともあります。その場合は、睡眠薬や抗うつ薬、 非定型抗精神病薬などの薬が使われることが多いです。

改善方法

1. 生活習慣の見直し

悪夢障害の多くは、ストレス、睡眠の質の低下、不規則な生活が関与しているため、まずは生活習慣を整えることが重要です。

・睡眠環境の改善のためにできること

規則正しい睡眠習慣をつける(毎日同じ時間に寝起きする)。

寝室を快適な環境に整える(適温・適湿・暗い・静か)。

寝る直前にスマホやテレビを見ない(ブルーライトが脳を覚醒させる)。

音や光の刺激を減らす(アイマスク、耳栓、遮光カーテンを活用)。

睡眠の質を上げるために、適度な運動(ヨガ、ストレッチ)を取り入れる。

・食事の改善

カフェイン・アルコールを控える

トリプトファンを含む食品を摂る

マグネシウムを摂取する

2. ストレス管理とリラクゼーション

悪夢の多くはストレスや不安が関与しているため、リラックスできる習慣を身につけることが重要です。

・就寝前のリラックス

瞑想や深呼吸をする

ぬるめのお風呂に入る

アロマテラピーを行う

マッサージやツボ押しを行う

悪夢障害の改善に使う主な薬

プラゾシン・・・交感神経を抑制し、PTSDの悪夢を軽減

クロニジン・・・交感神経を抑え、悪夢を緩和

SSRI・・・うつ病や不安障害の改善

SNRI・・・セロトニンとノルアドレナリンを調整

トラゾドン・・・睡眠を深くし、不安を抑える

ミルタザピン・・・睡眠の質を向上

クエチアピン・・・精神的興奮を抑える

メラトニン・・・体内時計を整え、自然な睡眠を促す

悪夢を見る要因として考えられていることの一つにストレスや不安があります。そのため、予防をするためにはストレスを解消することが大事です。さらに、カフェインとアルコールを控える、質の良い睡眠ができるように心がけましょう。

睡眠不足と生活リズムの乱れも悪夢を見る要因として考えられています。睡眠時間は十分に確保し、毎日寝る時間と起きる時間を決めて規則正しい睡眠リズムを作ることが大事です。

・失眠

・安眠

・労宮

・関元

・百会

・印堂

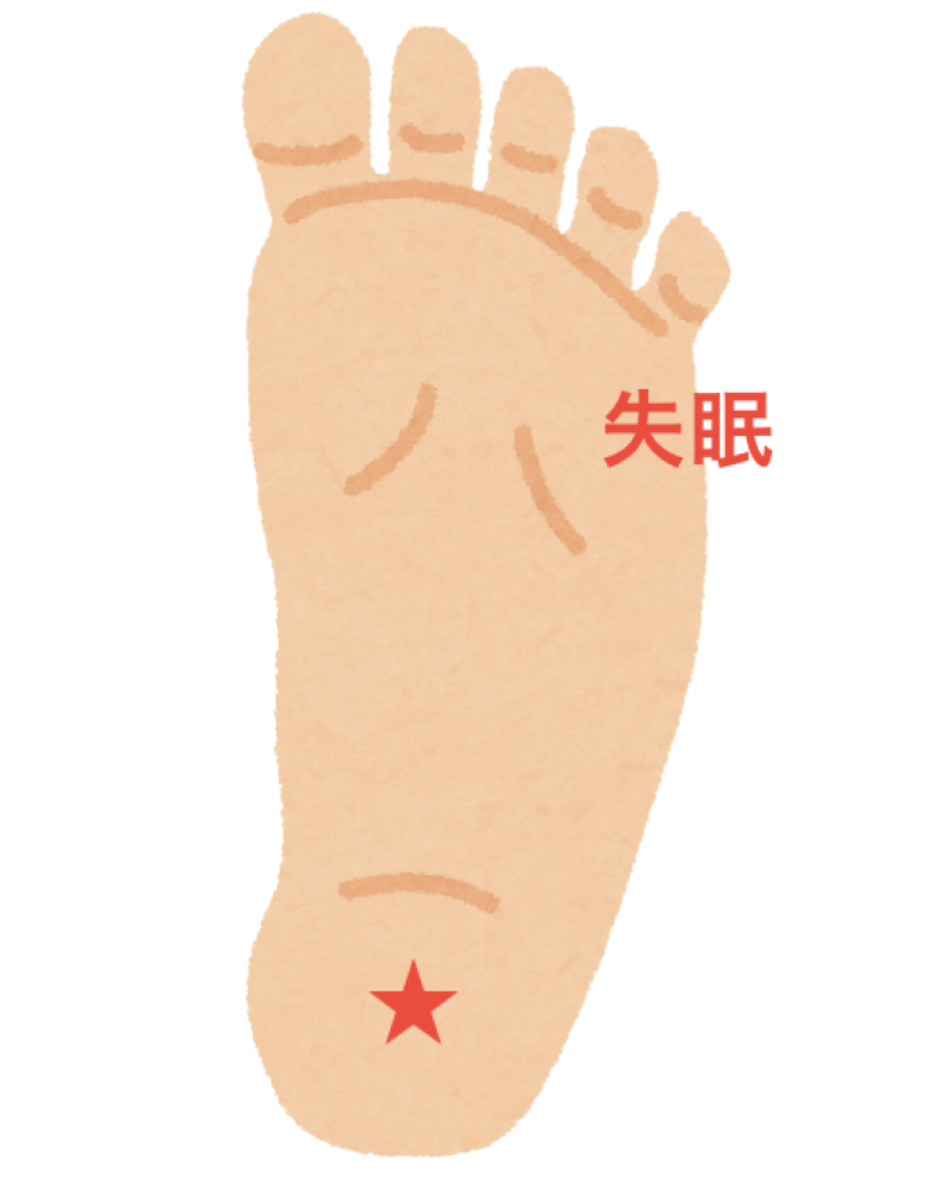

失眠

失眠は、失った眠りを取り戻すという意味を持ったツボです。失眠の効果は、睡眠障害や不眠を改善することです。

悪夢障害は睡眠不足などが原因で起こることもあります。そのため、失眠を刺激することできちんと睡眠をとることができるようになれば改善が期待できるのです。

失眠は不眠だけではなく、他に下半身の冷えなどにも効果的です。

安眠

安眠は、自律神経が休むことのできる状態にしてよく眠ることができるようにする効果のあるツボです。

悪夢障害は睡眠不足やストレスが原因となることもあります。

自律神経を休むことのできる状態にすることによって、ストレスを和らげたりより良い睡眠をとることができたりします。そのため、安眠を刺激することで悪夢障害の改善に効果が期待できます。

労宮

労宮には、乱れている自律神経を正しい状態に整える効果があります。自律神経の乱れが整うと、ストレスを和らげリラックスすることができるようになり、眠りにつきやすくなります。

悪夢障害の原因には、睡眠不足やストレスも挙げられます。乱れている自律神経を整え、ストレスを和らげることのできる労宮を刺激することは、睡眠不足やストレスの解消に効果を発揮し、悪夢障害の改善にもつながるのです。

ツボの位置と押し方

失眠

失眠の場所は、踵の真ん中です。

指で押して圧を与えて刺激をすることはもちろんですが、温めて刺激をする方法もおすすめです。お灸を行なって温めたり、湯たんぽの上に踵を乗せて温めたりすると良いでしょう。

安眠

安眠は、耳の後ろにあるツボです。耳の後ろの骨が出っ張っている部分の下にあるくぼんでいる場所から1~1.5cmほど顔の方に進んだところにあります。

押すときは親指を使って押します。他の指と手のひらで頭を包むようにして、力加減は優しくツボを刺激しましょう。

ツボに親指を当て、頭をゆっくり左右に動かす方法でも刺激することができます。

労宮

労宮は、手のひらの中央あたりにあるツボです。軽く手を握ったとき、中指と人差し指の先の間になる部分にあります。

労宮を刺激するときは、労宮だけではなく、労宮を中心に手のひら全体を刺激することもおすすめです。手のひら全体を刺激することで、リラクゼーションの効果も期待できます。

リラックス効果を高めるためには、自分で押すだけではなく、家族やパートナーなど心を許すことができる人に押してもらいながらゆっくりと会話を楽しむこともおすすめです。