腰痛の鍼灸【種類、ツボ、トリガーポイント】

公開日:2019年 12月23日

更新日:2025年 11月 6日

本日は鍼灸院でよく対応する腰痛を解説させていただきます。

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

ギックリ腰は急に腰が痛くなったり動けなくなったりする症状です。急に起きる腰痛のため、大体の人は湿布を貼ったり横になってゆっくり休んだり病院に行って痛み止めの注射を打ったりして対処をすると思います。

ぎっくり腰は18年前から見続けている症状です。なる人はなるしならない人は全然ならない症状です。1回なってしまうとクセになることが多く、慢性化してしまってずっと痛いと言いながら自分なりの対処法で生活している人がたくさんいます。

医学的には急性腰痛症とも呼ばれ、多くの人が一度は経験する可能性のある一般的な症状です。通常、数日から数週間で回復しますが、適切な対処が必要です。

英語ではacute back pain、ドイツ語ではhexenschussと言われ、鎌を持った女の一撃ほど痛いということから魔女の一撃と言われています。実際の利用者様をみると、寒暖差が大きい時期、季節の変わり目に多く来院されます。

☆ぎっくり腰の痛み方の種類

- お辞儀ができないタイプ

- 腰が反れないタイプ

- 何もしなくても痛いタイプ

- 腰の付け根だけ異常に痛いタイプ

- 背中に激痛があるタイプ【背中ギックリ腰】

☆よくある二次障害

※ギックリ腰を1ヶ月放置して起きる坐骨神経痛

※ぎっくり腰が繰り返した後で起きるギックリ首

ぎっくり腰の原因はいろいろあります。重いものを持ち上げた時の無理な姿勢、急な動作、不自然な動き、筋肉の疲労、蓄積、日々の緊張、ストレスなどです。また、日常生活での姿勢の悪さや運動不足もぎっくり腰の要因とされています。

意外なことに咳やくしゃみをした時にぎっくり腰になることもあります。瞬間的な負担が原因で起こります。

ギックリ腰には4つのタイプがあります。整形外科ではレントゲンで判断されますが、鵜呑みにはできません。鵜呑みにできない理由は、レントゲンに問題があろうがなかろうが湿布と痛み止めしかないからです。

ぎっくり腰の主な原因

1. 筋肉や靭帯の損傷

・筋肉の緊張と疲労

過度な筋肉の緊張: 突然の動きや無理な姿勢で筋肉が過度に緊張し、損傷することがあります。

筋肉の疲労: 長時間の同じ姿勢や過度の使用により、筋肉が疲労し、損傷しやすくなります。

・靭帯の損傷

急激な動作: 物を持ち上げる際に背中を捻るなど、急激な動作で靭帯が引き伸ばされ、損傷することがあります。

2. 椎間板の問題

・椎間板の変性

加齢による変性: 年齢とともに椎間板が劣化し、弾力を失います。これにより、ちょっとした動作でも損傷しやすくなります。

・椎間板ヘルニア

椎間板の膨出や破裂: 椎間板が膨出したり破裂したりすると、神経を圧迫して急激な痛みを引き起こすことがあります。

3. 骨格の異常

・脊椎の問題

脊柱管狭窄症: 脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることで痛みが生じます。

脊椎分離症や脊椎すべり症: 脊椎が正常な位置からずれることで、急性の痛みを引き起こすことがあります。

4. 生活習慣と姿勢

・不適切な姿勢

姿勢の悪さ: 長時間の不適切な姿勢は腰に負担をかけ、ギックリ腰のリスクを高めます。

座りっぱなし: 長時間座り続けることで筋肉が硬直し、突然の動きで損傷することがあります。

・運動不足

筋力低下: 運動不足により筋力が低下し、腰を支える力が弱くなります。

柔軟性の低下: 柔軟性が低下すると、ちょっとした動きでも筋肉や靭帯にストレスがかかります。

5. 重労働や無理な動作

・重い物の持ち上げ

不適切なリフト動作: 重い物を持ち上げる際に正しいフォームを使わないと、腰に過度の負担がかかります。

・突然の動き

急な体の捻り: 急に体を捻る動作は、筋肉や靭帯を傷つけやすくなります。

6. ストレスと精神的要因

・ストレスの影響

精神的ストレス: ストレスが溜まると筋肉が緊張しやすくなり、腰痛の原因となることがあります。

・自律神経の乱れ

自律神経の影響: 自律神経のバランスが崩れると、筋肉が緊張しやすくなり、痛みを引き起こすことがあります。

7. 急性の外傷

・転倒や事故

直接的な外傷: 転倒や事故などによる外傷が原因で急性の腰痛が発生することがあります。

8. その他の要因

・冷え

寒冷刺激: 冷えによって筋肉が硬直し、ギックリ腰を引き起こしやすくなります。

・病気

骨粗鬆症: 骨密度の低下により、ちょっとした動きでも骨折しやすく、急性腰痛を引き起こすことがあります。

感染症や腫瘍: 稀ですが、感染症や腫瘍が原因で急性腰痛が発生することがあります。

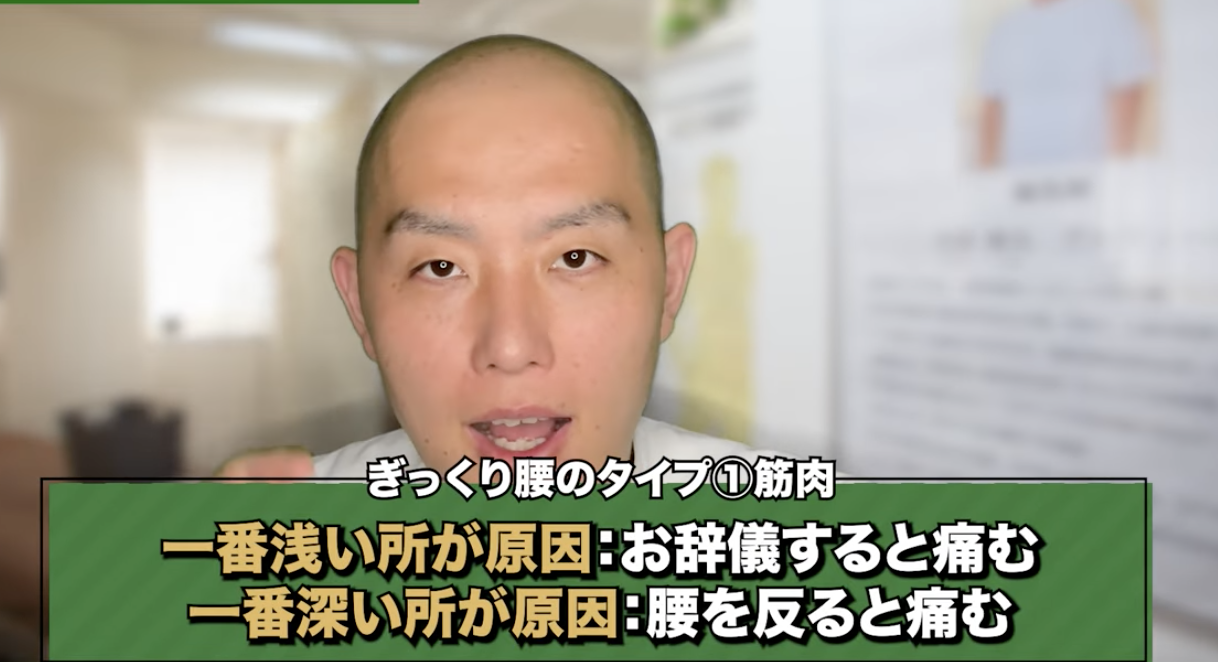

ぎっくり腰の原因は大きく分けて5つ

ぎっくり腰の原因は大きく分けて5つあります。筋肉、関節、内臓、神経、脳です。

●筋肉

腰回りには筋肉がたくさんあります。筋肉は厳密にいうと4層構造になっています。その1番上が原因であったり1番深いところが原因であったりします。

1番浅い場所が原因の場合→お辞儀した時に痛い

一番深いところが原因の場合→腰を反ると痛い

●関節

腰は腰椎椎間関節が両サイドの関節を構造しています。腰椎椎間関節がずれたりねじれたりすることで捻挫状態になり痛みがおきます。関節が原因の場合、触ると熱っぽいです。そのため、痛いところと痛くないところの温度差を測ると関節からきているか筋肉からきているかわかりやすいです。

●内臓

便秘や腎臓結石などが原因で起こることもあります。この場合、腰を動かしても痛くありませんが、痛みが持続します。

●神経

腰を取り巻いている細かい神経を脊髄神経後枝と言います。この神経が興奮することで腰に激痛を感じます。

●脳

強いストレスや過度な興奮でストレスを避けるために腰に激痛が起こることもあります。体は悪くないにも関わらず脳が腰が痛いと強く認識することで腰の近く神経を担当するエリアが興奮して腰に激痛を感じるのです。この場合、ストレスの対象が無くなったりゆっくり寝ることで改善します。

腰椎ギックリ腰【椎間関節性腰痛】

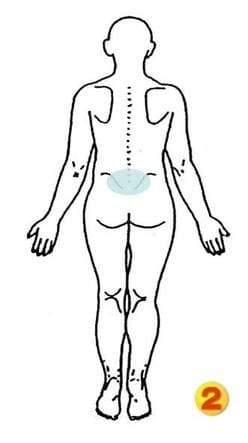

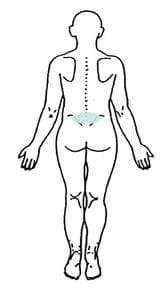

腰椎ぎっくり腰は、腰の付け根のみ痛みを感じます。

☆痛みを感じやすいポイント

ヤコビー線(第4、5腰椎の間を通る線)

仙骨の上

腰椎の椎間関節が原因です。具体的には、椎間関節の近くにある脊髄神経後枝の興奮です。こちらはトリガーポイント鍼灸がよく効きます。

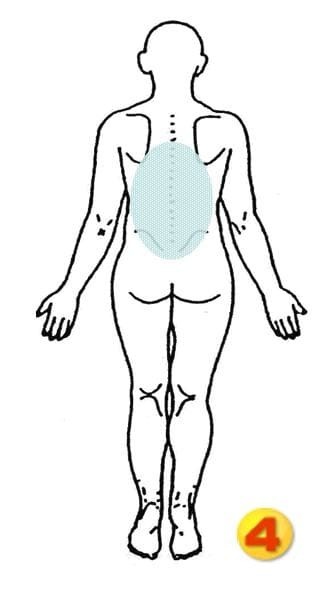

内臓ぎっくり腰【腎臓結石】

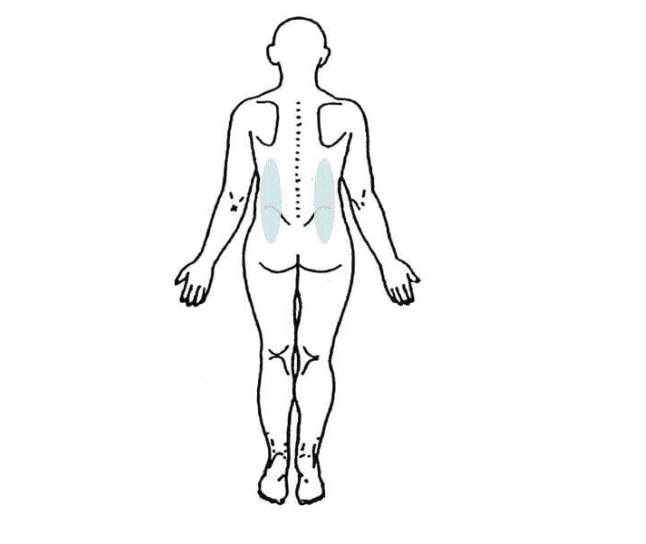

内臓ぎっくり腰は内臓の関連した特定の場所に痛みが出ます。

内臓が原因のことが多いです。主に腎臓からのギックリ腰が多く、つづいて胃、小腸、大腸が原因で起きることがあります。

☆内臓痛の特徴

なにをしてても同じ痛みを感じる

極端な悪化がない

鍼灸を受けても、痛みが変わらない

内臓によるギックリ腰は鍼灸では効きません。病院で適切な処置をおすすめします。

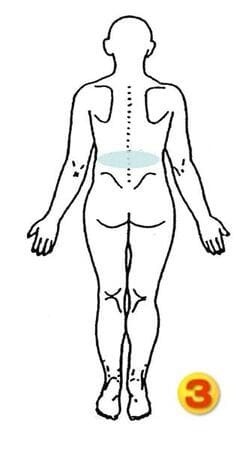

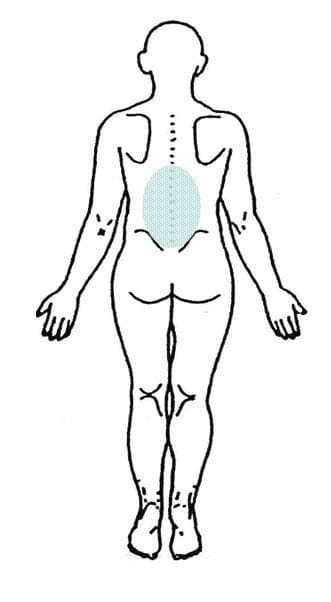

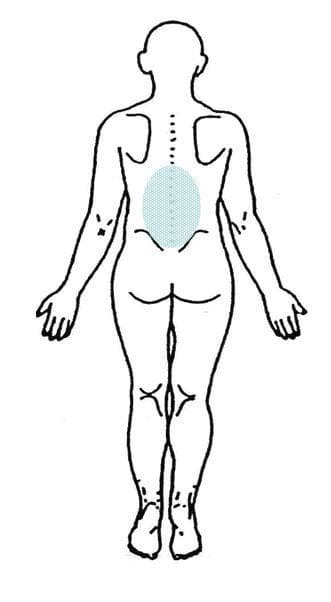

背中ぎっくり腰【脊柱起立筋のこり】

背中ギックリ腰の特徴は、腰より背中が痛みます。

☆背中ぎっくり腰の原因

脊柱起立筋のこり

腰方形筋のこり

内臓の炎症【胃・膵臓】

大抵、背中の筋肉が原因であることが多く、鍼灸を行うとすぐ良くなる特徴があります。

主な症状は腰に突然の激しい痛みです。痛みのせいで姿勢を保つことが難しくなり、動作は制限されます。

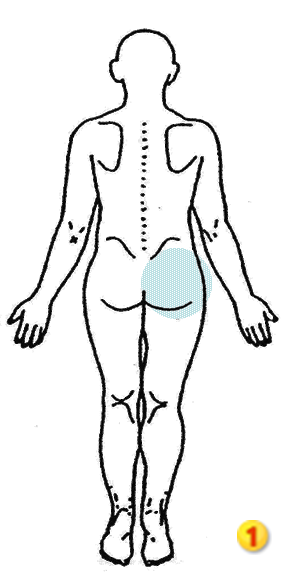

腰の真ん中が痛かったり側面が痛かったりお腹が痛かったりすることがあります。痛みは動くこともあり、色々なところに痛みが出ることもあります。人によっては足やお尻に痺れや痛み、鈍痛感が広がることもあります。

ぎっくり腰は1度なったら再発しやすくクセになる症状です。

主な症状

1. 突然の激しい痛み

・急性の痛み

発症時の痛み: 急に腰に鋭い痛みが走り、動けなくなることが多いです。痛みは重度で、立ち上がることや歩くことが難しくなることがあります。

・持続する痛み

持続的な痛み: 激しい痛みが続き、数時間から数日間にわたって痛みが続くことがあります。痛みの程度は個人差がありますが、生活に支障をきたすほどの痛みを感じることが多いです。

2. 動作制限

・動けない状態

動作困難: 痛みのために腰を動かすことが難しく、前かがみになったり、立ち上がったり、歩いたりすることが困難になります。

姿勢の制限: 痛みのために特定の姿勢を取るのが難しくなり、痛みが少ない姿勢を探して動くことになります。

3. 筋肉の緊張と硬直

・筋肉のこわばり

筋肉の緊張: 腰部の筋肉が緊張し、硬直することがあります。これは痛みの反射的な反応であり、筋肉が硬直することで痛みがさらに増すことがあります。

4. 圧痛

・腰部の圧痛

触ると痛い: 腰を触ると圧痛があり、痛みが増すことがあります。特に、筋肉や靭帯に損傷がある場合、この圧痛は強く感じられます。

5. 姿勢の歪み

・側屈や前屈の歪み

姿勢の変化: 痛みを避けるために、自然と体を傾けたり、前かがみになったりすることがあります。これは、痛みを和らげるための自然な防御反応です。

6. 痛みの放散

・周囲の部位への痛みの放散

腰以外の痛み: 腰の痛みが臀部や太ももに放散することがあります。ただし、これは神経根の圧迫とは異なり、筋肉の緊張や反射によるものです。

7. 運動障害

・日常動作の困難

基本的な動作の制限: 痛みにより、靴を履く、座る、立ち上がるなどの日常の基本的な動作が非常に困難になります。

8. 自律神経症状

・汗や冷感

発汗や冷感: 痛みが強い場合、発汗や冷感を伴うことがあります。これは、痛みによるストレス反応の一部です。

9. 慢性化のリスク

・慢性腰痛への移行

長期的な影響: ぎっくり腰を繰り返すことで、慢性的な腰痛に移行するリスクがあります。これは、腰部の筋肉や靭帯が弱くなり、再発しやすくなるためです。

10. 精神的な影響

・不安やストレス

精神的な影響: 突然の激しい痛みにより、強い不安やストレスを感じることがあります。痛みが続くと、精神的なストレスが増し、回復を遅らせることがあります。

1. 急性期の対処

・安静と適度な休息

短期間の安静: 発症直後は、無理せずに痛みの少ない姿勢で安静にすることが重要です。ただし、完全な安静を長期間続けるのは逆効果になるため、2〜3日を目安にします。

・冷やす

アイシング: 発症直後の48時間は、炎症を抑えるために患部を冷やします。氷を使ったアイスパックや冷却シートを使用し、15〜20分間、1日に数回行います。

・鎮痛剤の使用

OTC鎮痛剤: 市販の鎮痛剤を服用して痛みを緩和します。用法、用量を守り、必要に応じて医師に相談します。

2. 痛みが和らいできたら

・温める

温める: 急性期を過ぎて炎症が収まってきたら、温熱療法で筋肉のこわばりを和らげます。ホットパックや温湿布、入浴などを用います。

・軽いストレッチと運動

ストレッチ: 痛みが和らいできたら、腰や背中のストレッチを行い、筋肉の柔軟性を回復させます。ゆっくりと無理のない範囲で行います。

ウォーキング: 徐々に軽いウォーキングを取り入れて、筋肉を動かし、血行を促進します。

3. リハビリと筋力強化

・体幹トレーニング

腹筋と背筋の強化: 体幹の筋肉を強化することで、腰への負担を減らします。プランク、ドローインなどのエクササイズが効果的です。

・フィジカルセラピー

専門家の指導: 専門家の指導の下で、個別のリハビリプログラムを実施します。電気や超音波、マッサージなどが含まれることがあります。

4. 再発予防のための日常習慣

・正しい姿勢の維持

姿勢の改善: 座る、立つ、歩くといった日常の姿勢を見直し、正しい姿勢を保つことで腰への負担を減らします。特にデスクワークの場合、椅子や机の高さを調整して姿勢を改善します。

・重い物の持ち上げ方

正しいリフトテクニック: 重い物を持ち上げる際は、腰を使わず、膝を曲げて持ち上げるようにします。背中を真っ直ぐに保ち、物を体に近づけて持ち上げます。

・体重管理

適正体重の維持: 体重を適正範囲に保つことで、腰への負担を軽減します。バランスの取れた食事と定期的な運動が重要です。

・定期的な運動

適度な運動: 腰や体幹の筋力を維持するために、適度な運動を継続します。ウォーキング、スイミング、ヨガなどが推奨されます。

5. 生活環境の見直し

・マットレスと枕の調整

寝具の見直し: マットレスが硬すぎたり柔らかすぎたりしないか、枕の高さが適切かを確認します。腰と首に負担をかけない寝具を選びます。

・仕事環境の改善

デスク環境の調整: デスクワークの際に、椅子と机の高さを調整し、腰に負担がかからない姿勢を保ちます。定期的に立ち上がってストレッチを行うことも有効です。

6. 補助具の使用

・腰部サポート

腰ベルト: 一時的に腰部をサポートするために、腰ベルトを使用することがあります。ただし、長期間の使用は筋力低下を招くため、医師の指示に従って使用します。

・エルゴノミクス製品

エルゴノミクスチェアやサポートクッション: 正しい姿勢を維持するために、エルゴノミクスデザインの椅子やクッションを使用します。

7. その他の方法

・鍼灸

鍼灸: 鍼灸は、痛みの緩和や筋肉の緊張を和らげるのに効果的です。

・カイロプラクティック

カイロプラクティック: カイロプラクティックは、背骨の整列を改善し、腰の痛みを軽減するのに役立ちます。

ぎっくり腰の改善方法のポイントは2つあります。痛みをなくすことと腰の筋肉を刺激することです。腰回りの神経が興奮して痛みを感じるため神経を強制的に止める必要があります。

痛みをなくす方法としては氷嚢で30分〜1時間冷やす方法があります。この方法は厳密にいうと興奮している神経を氷水で冷やすことで麻痺させるという手法ですが、痛みで日常生活がままならない場合は早く痛みを取ることが必要なため思いっきり冷やしましょう。

冷やしたとしても原因を取り除くことができなければ再発はします。ただし、痛みは落ち着かせることができます。

決して、揉んだり、ストレッチしないで下さい。

ギックリ腰をマッサージしてすることで、ギックリ腰がクセになります。

腰の冷やし方

氷嚢を作って、腰に直接置いて冷してください。氷嚢で冷やすことで、神経を麻痺させ、痛みの軽減を図ります。

☆氷嚢の作り方

- ビニール袋に氷を詰める。

- 破けないようにビニール袋は2重にすることをお勧めします。

- 氷を半分ほど入れたら、封をして腰に置いてください。

- 痛みが引くまで置きましょう。

※氷嚢を作るときの参考

腹横筋の刺激方法

腹横筋の刺激も対処法の1つです。腹横筋は、腰回りについている薄い筋肉のことで、天然の腰痛ベルトとも呼ばれています。

腹横筋を鍛えると腰回りの筋肉の負荷が分散され、ぎっくり腰を起こしにくくなります。

1番簡単な方法はプランクを1日30秒、1回行うことです。

思いっきりお腹を膨らませて思いっきり引き締める方法も効果的です。そのためには、深呼吸が有効です。深呼吸で息を吸う時に思いっきりお腹を膨らませ、ゆっくり吐く時に思いっきりお腹を絞りましょう。これを1日3回毎日行います。

筋肉は刺激を与えなければサボってどんどん怠けるため刺激を与えることで支えが強くなります。大切なことは毎日行うことです。マッサージや極端なストレッチよりも刺激を与えて支えを強くする方法の方が重要です。

ギックリ腰は深層筋の鍼灸が効果的!

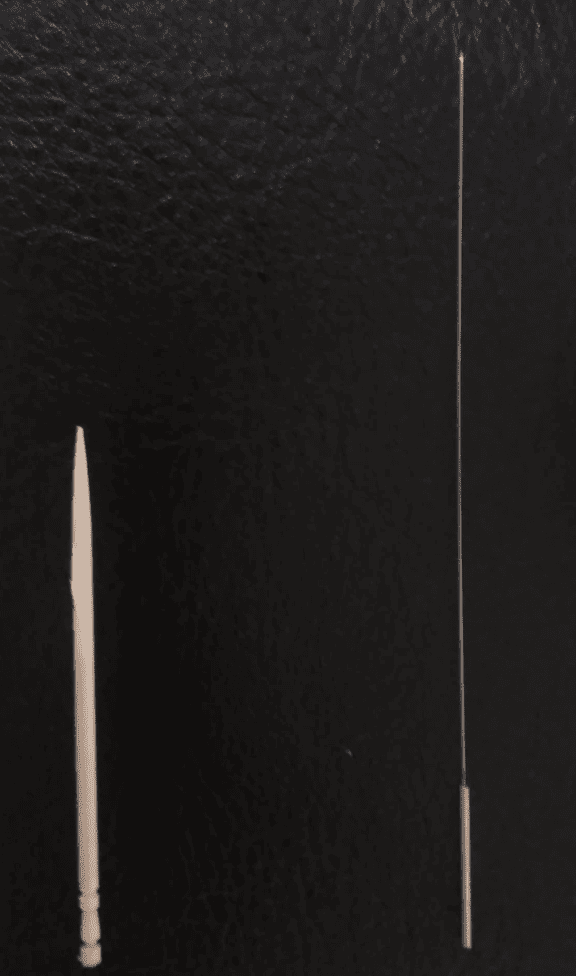

当院は深層筋専用の鍼を使って、ぎっくり腰の早期回復を行っております。

足の長さの高低差、普段のカラダのクセによって腰の筋肉が固まるため、筋バランスでカラダの姿勢と位置を正常化させます。

ぎっくり腰の鍼灸で一番大事なポイントは、痛みの原因を正確に判断することです。

深層筋専用の鍼です。

ギックリ腰は、【施術者の能力のバロメーター】ともいわれ、通常1~3回で痛みは無くなります。当院でも腰痛は得意な病気です。

ぎっくり腰は癖になるといわれており改善を諦めている人も多いですが、当院で対応した利用者様でぎっくり腰を再発した方はいません。

12時間仕事をしてギックリ腰になったKさんの場合

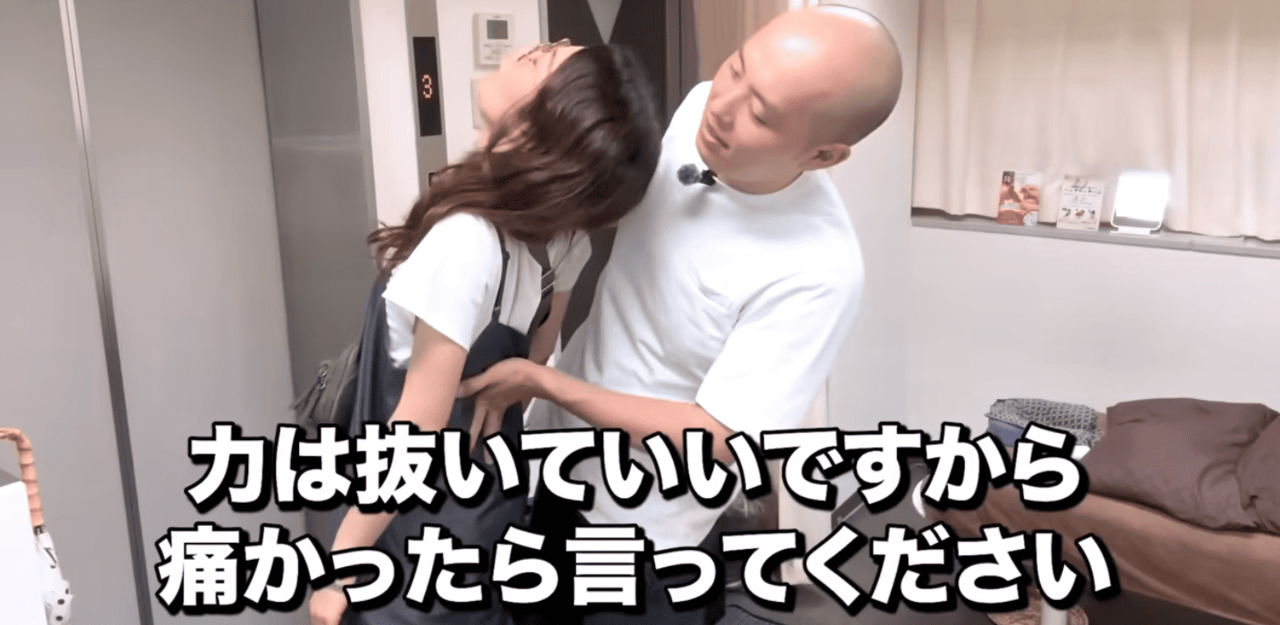

Kさんは12時間以上仕事をしていて、腰が痛くてたまらず家まで帰れる自信がなかったとのことで急遽連絡をいただきました。

カウンセリングをして体を確認したところ、胸を張れない、動かすと動けなくなるのではないかと思ってしんどいとのことでした。

ぎっくり腰には5種類ありますが、Kさんの場合3種類が絡んでいるギックリ腰でした。Kさんのタイプのぎっくり腰はポイントは悪いところがはっきりしているため、悪いところに鍼をしていきました。

さらに、手が全体的に痺れていて整形外科で右の親指がバネ指と判断されたため、そこも施術を行いました。バネ指には改善しやすいタイプと改善しにくいタイプがありますが、Kさんは改善しやすいタイプでした。筋肉が痩せてないタイプは力になりやすく、年齢を重ねて神経自体が劣化して痺れを出してしまうタイプは改善が難しいです。

脳が全然休まっていない感じが1ヶ月以上続いているとの訴えもあったため、脳疲労にも鍼をしました。

施術後、ある程度腰が沿っても痛みがないくらいに改善しました。

川口そうぜん鍼灸院に来院されたAさんのケース

Aさんは2ヶ月前くらいから続いている腰痛で川口そうぜん鍼灸院に来院されました。元々ぎっくり腰をやりがちで、2、3回ぎっくり腰の経験があります。真ん中あたりが痛く、今日の痛みは痛みのマックスが10だとすると6くらいの痛みです。鍼の経験はあり、ネットで見て川口そうぜん鍼灸院に来院されました。そこまで頻繁に起きるわけではないですが、昨日めまいがあったそうです。

体を拝見したところ腰が張っていて、肩も凝っていました。肩を温め、炎症のある腰は冷やしながら施術を行いました。

施術をする前には腰を反ると右側に強い痛みがありましたが、手術後には痛みがなく腰を反ることができました。

筋肉や筋膜(筋肉や内臓を包む膜)が原因で生じた腰痛を、筋・筋膜性腰痛といいます。

急な痛みを呈するギックリ腰とは違い、ズーンとした鈍痛感が特徴です。

※腰の筋肉の凝りが腰の神経を圧迫して、股関節や大腿部にしびれを発生させることもあります。

☆まとめ

- 腰の筋肉の凝りによる腰痛

- ずーんとした鈍痛が特徴

- 筋肉の凝りから神経痛がおこることもある

- 同じ姿勢、無理な力仕事で起きる

筋・筋膜性腰痛が筋肉の中におきる凝りが原因です。

腰の筋肉は6種類あります。これら筋肉の理解が必要です。

腰の筋肉が原因ですが、筋肉が凝る原因も一緒に考えていきましょう。

こちらでは、筋肉の種類はもちろん、内臓からの解説も行います。

内臓からの筋膜性腰痛【内臓体性反射】

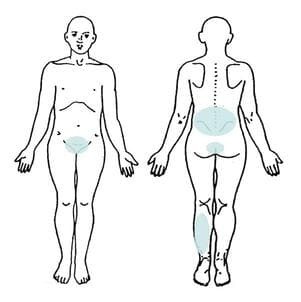

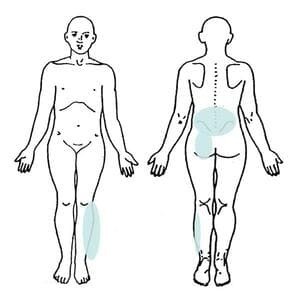

内臓による筋・筋膜性腰痛の場合は、内臓と関連した背中の場所に痛みが出ます。

内臓体性反射といって、内臓の異変が、筋肉の凝りや痛みとして感じる反応です。

【内臓からの筋・筋膜性腰痛の原因】

- 腎臓(一番多い)

- 子宮

- 胃

- 小腸

- 大腸

腰方形筋からの筋膜性腰痛【デスクワークに多い】

腰方形筋は腰の2層目にある筋肉です。

デスクワークで凝りやすい筋肉で、マッサージされると一番気持ちがいい筋肉です!

【腰方形筋の役割】

姿勢の保持

【腰方形筋の場所】

起始→腸骨稜、腸腰靭帯

停止→第12肋骨、L1~L4の椎体の肋骨突起

【腰方形筋が凝るとどうなる?】

腰の鈍痛感

骨盤【腸骨稜】の圧痛

おしりの鈍痛【中殿筋の鈍痛】

棘筋からの筋膜性腰痛【中心の痛み】

胸棘筋は、背中の表層を走る脊柱起立筋群の中で、背骨寄りにある筋肉です。

胸棘筋は背骨にへばりついている筋肉のため、背骨が痛くなる原因のひとつです。

【胸棘筋の場所】

- 起始→第11胸椎、第2腰椎の棘突起

- 停止→第1~9胸椎の棘突起

【棘筋が凝るとどうなる?】

- 腰の背骨の痛み

- 背骨をおすと痛い【圧痛】

- お辞儀をすると痛い

- ひどいと、首を曲げただけで腰が痛む

最長筋からの筋膜性腰痛

最長筋は、背中の表層を走る脊柱起立筋群のなかで中間に位置する筋肉で、3筋に分類されます。

・頭最長筋

・胸最長筋

・頸最長筋

この3つの中で腰痛を引き起こすのは、胸最長筋です。胸最長筋は筋肉の断裂を起こしやすく、ギックリ腰の痛みと混同されがちです。

【胸最長筋とギックリ腰の痛みの違い】

- 胸最長筋はお辞儀はできるが、腰に力を入れると痛い

- ギックリ腰はお辞儀ができないほど痛い

【胸最長筋の場所】

- 起始→仙骨後面、腸骨稜、腰背腱膜、腰椎の棘突起

- 停止→第3~12肋骨、全腰椎の肋骨突起と副突起、胸椎の横突起

【胸最長筋が凝るとどうなる?】

- 背中~腰の張り

- 力を入れると痛い

- 寝起きが痛い

腸肋筋からの筋膜性腰痛

腸肋筋は、背中の表層を走る脊柱起立筋群のなかで外側に位置する筋肉で、3筋に分類されます。

・腰腸肋筋

・胸腸肋筋

・頸腸肋筋

腸肋筋の腰痛は最長筋と似ています。筋肉の作用も一緒のため、鑑別が難しい特徴があります。

【腸肋筋の場所】

- 起始→仙骨後面、腸骨稜、腰背腱膜、腰椎の棘突起

- 停止→第7~12肋骨下縁

【腰腸肋筋が凝るとどうなる?】

- 背中~腰の張り

- 力を入れると痛い

- 寝起きが痛い

大腰筋からの筋膜性腰痛【大腰筋症候群】

腰の筋肉群は3層構造で構成されております。大腰筋は、1層目にある最深部の筋肉です。

【大腰筋の役割】

- 姿勢の維持

- 股関節の屈曲

【大腰筋の場所】

- 起始→第12胸椎と第1~4腰椎の側面

- 停止→大腿骨の小転子

【大腰筋が凝るとどうなる?】

- 反り腰

- 慢性的な腰痛

- 起床時の腰痛

- ギックリ腰の再発要因

- 便秘

- 足のしびれ【ふとももの側面】

筋膜性腰痛の対処法は熱めの風呂!

腰に違和感、だるさが出ている場合、まず温めていただくことをお勧めします。

筋・筋膜性腰痛の原因は2つあります。

- 腰の筋肉の緊張

- 痛みを感じやすくする物質の発生【内因性発痛物質】

自分でできる対処法

- 軽度の運動

- 熱めの風呂

- ホッカイロ

※ストレッチ、指圧のマッサージは絶対禁止です。

筋肉を伸ばす行為、グリグリ押される行為は筋肉の癖が強くなるため、腰痛が再発しやすくなります。

痛くもないのにコルセットに頼って装着していると筋肉が衰えて自分の力で体を支えることができなくなります。

コルセットは緊急事態のみ有効で、長期間つけているとどんどん筋肉が痩せていってしまいます。

実際、ダンスの先生が腰が痛くてずっとコルセットをしていたら筋肉が痩せ細って骨と皮しか確認できなくなったということがあります。背骨には横突起といい、横から骨が飛び出していますが、横から触ってその骨に触れることができるくらいになっていました。そこまでいくとリカバリすることができません。

今コルセットを常時つけている人はやめてほしいと思います。

やってはいけない寝方とおすすめの寝方

仰向けは、腰と首に負担がかかるためNGです。うつ伏せ寝も、最悪、首と腰がそりかえってしまうため首痛や腰痛が起こりやすくNGです。内臓の弱い人は無意識にうつ伏せ寝で体を守ろうとしますが、うつ伏せで寝ている人は注意してほしいです。

おすすめなのは横向きに寝ることです。首と腰の背骨は前に反っていますがこれが普通の背骨の形です。本来のカーブが大事で、横向きに寝るとカーブを取り戻すことができます。非常にリラックスした状態になるのです。

ただし、腰痛で悩んでいる人は痛い方を上にすると神経に触れる可能性があるのでそこは注意してください。腰痛予防には横向き寝と良い姿勢を保つことが大事です。

良い姿勢を保つための気をつけたい動作は、中腰や前屈みなどの不自然な姿勢は取らないことです。また長時間同じ姿勢は取らない方が良いです。急な動作や腰の捻りは気をつけてください。

おすすめのセルフケア

腰のストレッチは禁止です。本当に腰痛を改善したいのであれば筋トレが1番有力です。

当院では、太もものストレッチをお勧めします。腰を伸ばすと神経が興奮して痛みが出るため太腿四頭筋にアプローチするのです。

足を肩幅に開いて膝を軽く曲げながらゆっくり腰を落として腰を反ります。腹筋に力を入れながら大腿四頭筋を伸ばしながら少し下がります。たまに内腿を伸ばしながら行いましょう。

お尻のストレッチも良いですが大腿四頭筋のストレッチを5秒行うだけで有効です。腰を伸ばそうとしないで大腿四頭筋に等尺性収縮させながらストレッチをすることで、筋肉が非常に緩みやすくなるためおすすめです。

筋膜性腰痛の鍼灸は筋肉の正常化が目的

筋・筋膜性腰痛は、文字どおり原因は筋肉です。

どの筋肉が原因か判断する必要があります。

- 脊柱筋起立筋

- 腰方形筋

- 大腰筋

- 腹斜筋

- 腹横筋

など深層筋の鍼灸では腰のすべてが施術対象です。

腰の筋肉は3層構造になっています。

2層目と3層目の筋肉にはマッサージでは届きません。

・マッサージやストレッチを続けているのに腰痛が改善しない方

・薬に頼りきっている方

マッサージでは届かない筋肉にアプローチできる深層筋の鍼灸をぜひお勧めします。

腰部椎間関節性腰痛とは、腰の関節が原因で起きる、腰の痛みです。

椎間関節性腰痛は、腰の捻挫ともいわれ、背骨の沿い、腰と骨盤のつなぎ目が痛む特徴があります。

【原因】

・体重の増加

・妊娠などの急な体型の変化

・仕事での極端な姿勢

・長時間の座り仕事

など、腰への長時間のストレスによって、腰の椎間関節につく神経が興奮してしまい、痛みを感じるようになります。

腰部椎間関節性腰痛の原因は、加齢による腰椎周辺の軟部組織の変性変化です。

重労働の方からデスクワーカーまで幅広い年齢層におこります。

姿勢、遺伝的素因も関係しています。座椅子に座りっぱなしですと、体重が腰にかかり、筋肉や腰椎、椎間関節の血液の循環が悪くなってしまい、神経が圧迫されて、痛みが出なくなります。

椎間関節性腰痛で多いのは、骨盤と背骨のつなぎ目

腰部椎間関節性腰痛は、原因の箇所によって痛む場所が変わります。

一番痛みやすい箇所は、第5腰椎と第1仙椎の椎間関節です。骨盤と背骨の中間地点でカラダで一番負荷がかかりやすく、腰椎椎間板ヘルニアもなりやすいところです。

腰部椎間関節性腰痛は、おじきをすると痛みます。

体を反る際も痛みが出やすいですが、お辞儀のほうが痛みは強く感じます。理由は、椎間関節の負荷がかかりすぎてしまうと、椎間関節周辺の筋肉が固まるためです。

☆腰の緊張の起こり方☆

- 椎間関節部に慢性的な負荷がかかる

- 椎間関節を守るため、腰の筋肉が緊張する

- 筋肉の緊張で、血流が悪くなる

- 腰の筋肉の酸素不足、乳酸値の上昇により、筋肉の緊張が高まる

このように腰の緊張の負のスパイラルが起きます。

腰部椎間関節性腰痛は脊髄神経後枝アプローチ

【施術方針】

- 腰の椎間関節部の筋肉の緊張を無くす

- 腰の神経【脊髄神経後枝】の興奮を落ち着かせる

- 背骨のバランスの矯正 ※ケースによる

脊髄神経後枝とは、椎間関節に巻き付いている神経のひとつです。鍼灸で直接刺激することで、神経が鎮静化します。

上記の長い鍼を使うことが多いです。痛みはあまりありません!

銀座そうぜん鍼灸院では、腰の鍼灸を得意としております。

腰部椎間関節性腰痛であれば、4回の鍼灸で十分回復可能です。

馬尾神経型の脊柱管狭窄症

こちらは脊柱管狭窄症によって馬尾神経が圧迫されているケースです。

足のしびれに加え、陰茎や膣、肛門にしびれ、違和感が出てきます。

これは膀胱直腸障害といって鍼灸は効きません。即手術をお勧めします。

銀座そうぜん鍼灸院の実績では陰部痛が無くなった方は1名だけです。可能性は低いですが、お力になれることがございます。まず、陰部に症状を感じたら、病院に行ってください。

神経根型の脊柱管狭窄症

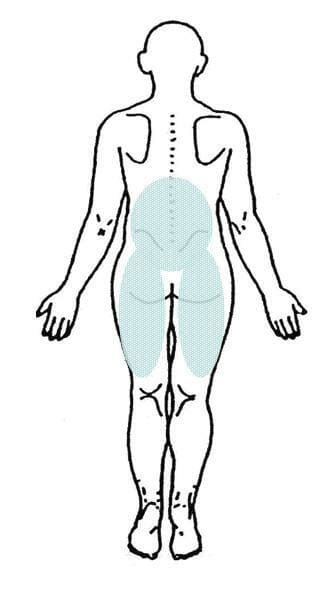

こちらはお尻、もも裏、ふくらはぎの外側が痛むケースです。

このタイプは原因が2つ考えられます。

- 第5腰神経の圧迫、興奮

- 総腓骨神経の圧迫、興奮

また、間欠性跛行という特徴的な痛み方を訴えます。

※間欠性跛行とは、一定距離歩くと足が痺れるが座ると症状が収まること。

神経根による脊柱管狭窄症は深層筋のトリガーポイント鍼灸が非常に有効です。

腰痛は脳で感じます。肩こりもそうですが、人間の辛いところはほとんど脳で感じています。腰の構造は4層構造になっています。筋肉、筋肉、骨、筋肉の層になっており、それぞれの層で痛みが違います。

腰痛は、体を支える力が不足して起こります。筋力がない腰から関節運動を伴わない筋肉の張力が不足しているため、支える筋肉さえしっかりあれば腰痛は出にくくなります。

当院の院長も腰椎分離症という改善しない骨の病気になっている腰痛に学生時代苦しんでいましたが、鍼灸と筋トレで改善しました。ぜひ鍼で整えてから筋トレで強くしてほしい

腰痛と姿勢は関係ありません。実際姿勢が良くなって腰痛が改善した人でも支える力が強くなって改善しただけで、姿勢を改善しても痛みは変わりません。腰痛が取れると全然姿勢は気にならなくなります。姿勢は痛い時だけ気になるものなのです。改善すると姿勢は関係ありません。生活習慣を色々変える必要はあるが姿勢はあまり重要ではないのです。

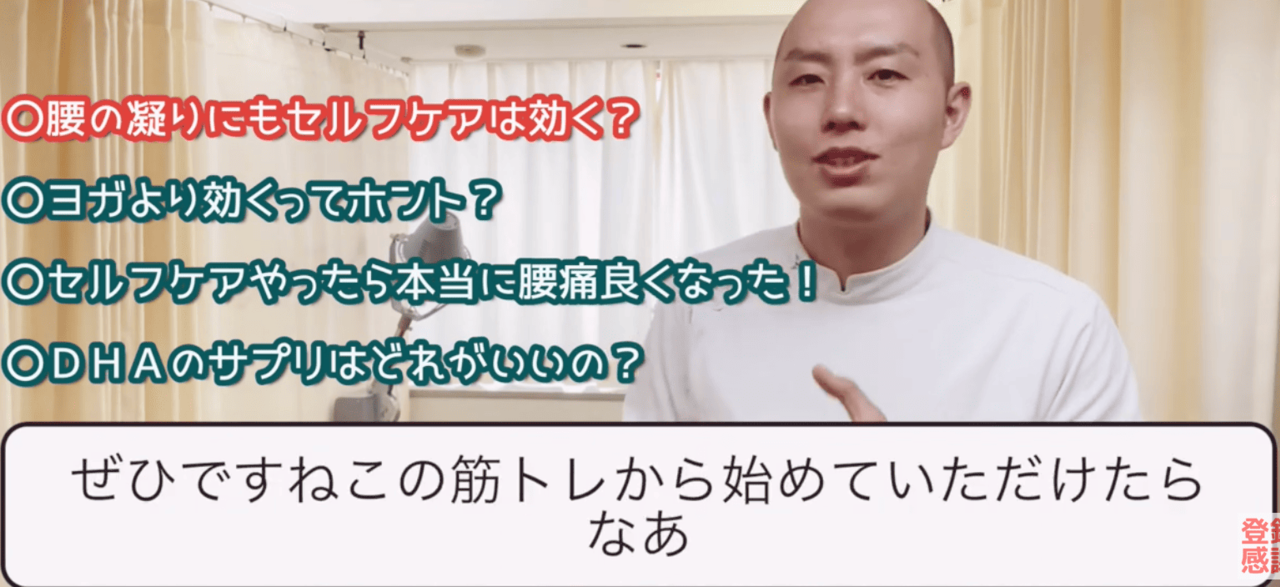

筋トレのやり方

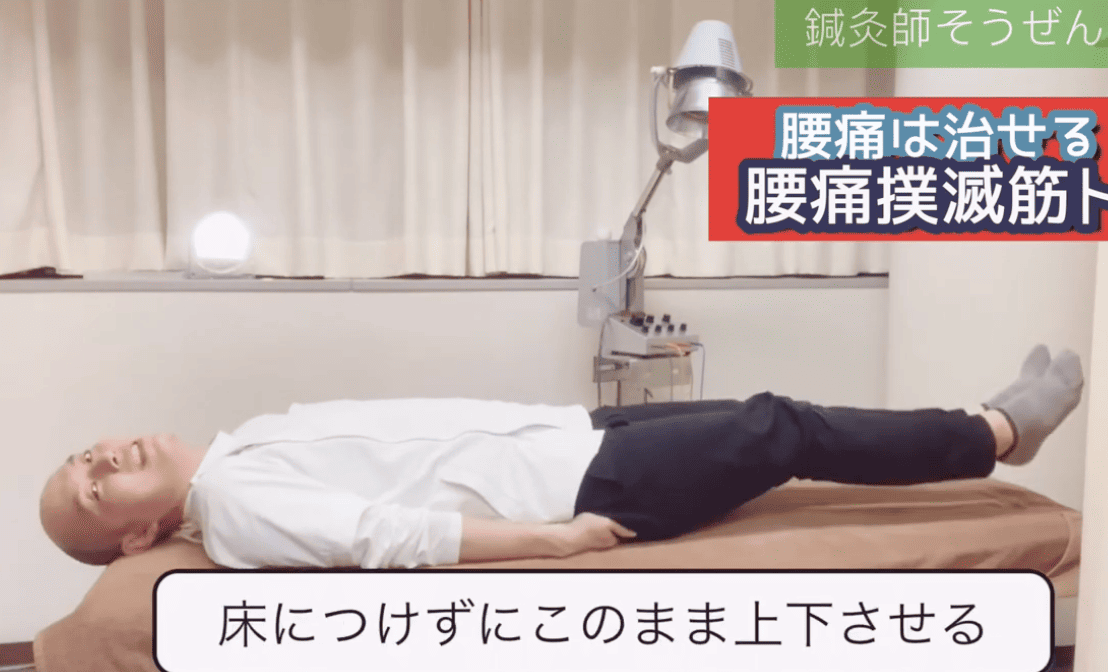

筋トレを行う時間帯は夜がオススメです。夜寝る前に力を入れることによって体がちゃんと力が入ったことを覚えてくれます。支える意識ができるため夜の方がお勧めなのです。

1日30秒行いましょう。

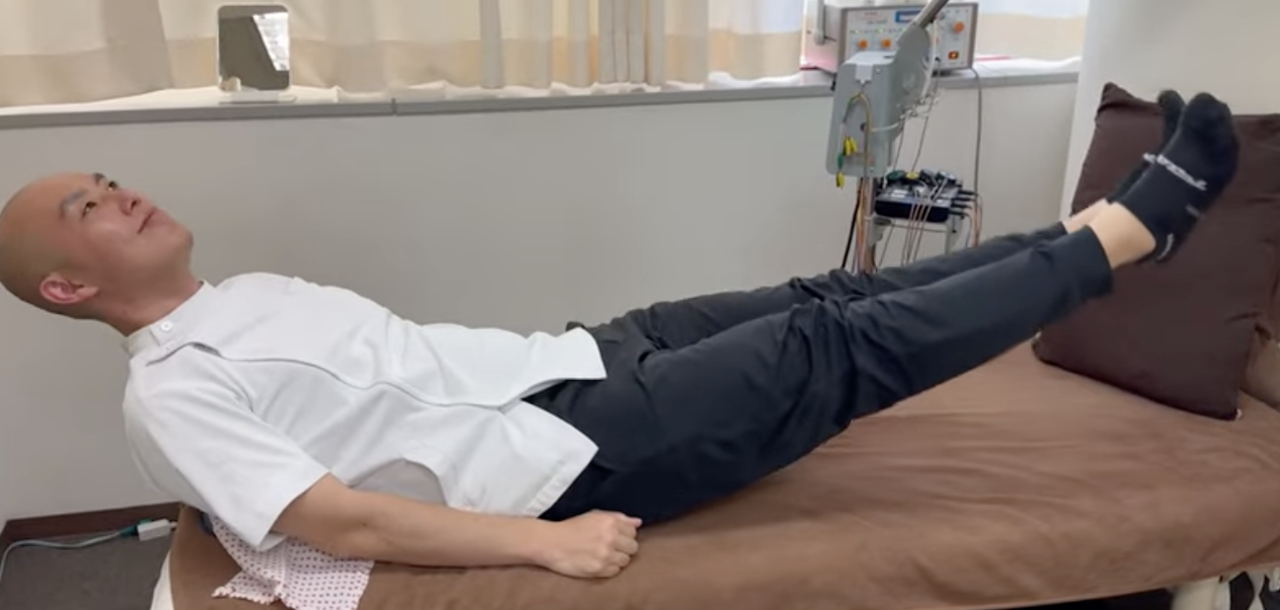

①仰向けで足を伸ばします。

②このまま寝て手をお尻の下に入れます。この時、頭は浮かしても床につけても良いです。

③足を伸ばしたまま上にあげます。上げすぎないことが大事です。握り拳くらいあげましょう。

④床につけずにこのまま上下させます。

1秒1回で30秒行うことで30回できます。できる人は100回ほど行ってみましょう。院長は、少し腰が重い時は150回行っています。

腰痛のセルフケアは腰のこりにも効果はありますか?

A.非常に役に立ちます。当院で紹介しているセルフケアは実体験から得たセルフケアや筋トレです。

肩が凝っている人や腰が凝っている人の大半の症状は筋力不足からくる症状です。腰はわかりやすく、同じ体勢をとっていると筋肉も同じ体勢で維持しながら力が入っている状態になります。そうすると動き出した時に筋肉が固まったまま伸ばされて痛みが生じるということがよくあるのです。筋力をつけることによって同じ体勢を支えられる力がつくため、筋力の負荷も減ります。

筋肉モリモリの人がスイカを持ち上げるのは簡単ですが、細身の人がスイカを持ち上げるのは大変なのと同じで、筋肉の出力差によって筋肉が固まりやすくなったり神経が興奮しやすくなったりするのです。

悪いサインがある場合は筋トレすると逆効果になることもあるため、鍼灸でサインを消してから筋トレしてほしいです。

セルフケアを続けることで腰が痛くなくなったという方もいらっしゃいます。腰痛は筋力不足のことも多いです。特にゴルフをしている人は一方向のねじりによって痛みが起きることも多いです。これはねじっている方向への負荷に関して体が追いついていないためです。

人間の体は20歳から徐々に毎日衰えているため筋力を維持する必要があります。ぜひゴルフに耐えられる体をセルフケアで作ってほしいと思います。

脊柱管狭窄症は間欠性跛行に悩まされる

【脊柱管狭窄症の特徴】

間欠性跛行がみられやすいです。

間欠性跛行とは、歩くことで足にしびれを強く感じる状態です。

歩き始めはしびれの症状は出ず、快適に歩けるのですがしばらく歩いていると徐々に足のしびれがでて、歩きづらくなります。

特にふくらはぎの側面に

・しびれ

・痛み

・鈍痛

を感じることが多いです。

症状が感じる状態でもその場でしゃがんだり、座ってしまうと足の症状はおさまります。

再度、歩き出すと先ほどの状態と同じように痛み出し、座ると楽になります。

間欠性跛行は循環器の病気でも起こる

腰部脊柱管狭窄症の特徴的な症状である間欠性跛行は、閉塞性動脈硬化症のような血管の病気でもおこるため注意が必要です。

血管が原因で起きる場合、大腿動脈の拍動でわかります。

股関節の付け根でドクドクと拍動を感じる場所があります。その場所を左右でふれ、拍動のリズムが一緒で無ければ、病院に行ってください。

腰部脊柱管狭窄症は腰の深層筋の鍼が良く効きます

腰部脊柱管狭窄症は50代を越えると、脊柱が狭くなります。

- 背骨の間が狭くなる。

- 狭くなると神経が圧迫される。

- 坐骨神経痛、腰痛を感じ始める。

このような経緯で脊柱管狭窄症の症状を感じます。

☆脊柱管狭窄症になんで鍼灸が効果があるのか?

理由は簡単です。脊柱管狭窄症のような背骨の問題は、曖昧であり、筋肉で起きるケースが多いです。最近では、医師も手術を積極的に勧めません。

手術を勧めない理由は、手術によってしびれが改善しづらいからです。

脊柱管狭窄症は梨状筋と多裂筋のトリガーポイント鍼灸を行う

当院は高品質のトリガーポイント鍼灸で高い回復率を誇ります。

腰部脊柱管狭窄症の症状は、6回の鍼灸で回復してきます。ただ、手術後の方は回復までに時間がかかることが多いです。理由はメスで切られた組織が癒着することで、症状が悪化、発病することがあるからです。

初めての鍼灸は緊張するかもしれませんが当院の鍼灸を試してみませんか?お力になれるよう対応致します。

脊柱管狭窄症の施術風景

- 年齢・性別

60代男性

- 足がしびれた時期

3ヶ月前

- 足がしびれたきっかけ

ストレッチをしていた直後

- 整形外科の対応

レントゲン・MRIで第3、4、5腰椎の狭窄症といわれる。手術を勧められるも拒否。

- ほかの対策

マッサージやストレッチをしてみたが、変わらない。ストレッチサロンで受けた直後、しびれ悪化。歩けなくなる。

- 銀座そうぜん鍼灸院の来院経緯

友人の紹介

- 銀座そうぜん鍼灸院の対応・施術

カウンセリングをしたところ、脊柱管狭窄症による坐骨神経痛でした。

脊柱管狭窄症の症状には特徴があります。

- 足のしびれ(坐骨神経ライン)

- 間歇性破行

- 座ると楽、しびれ消失

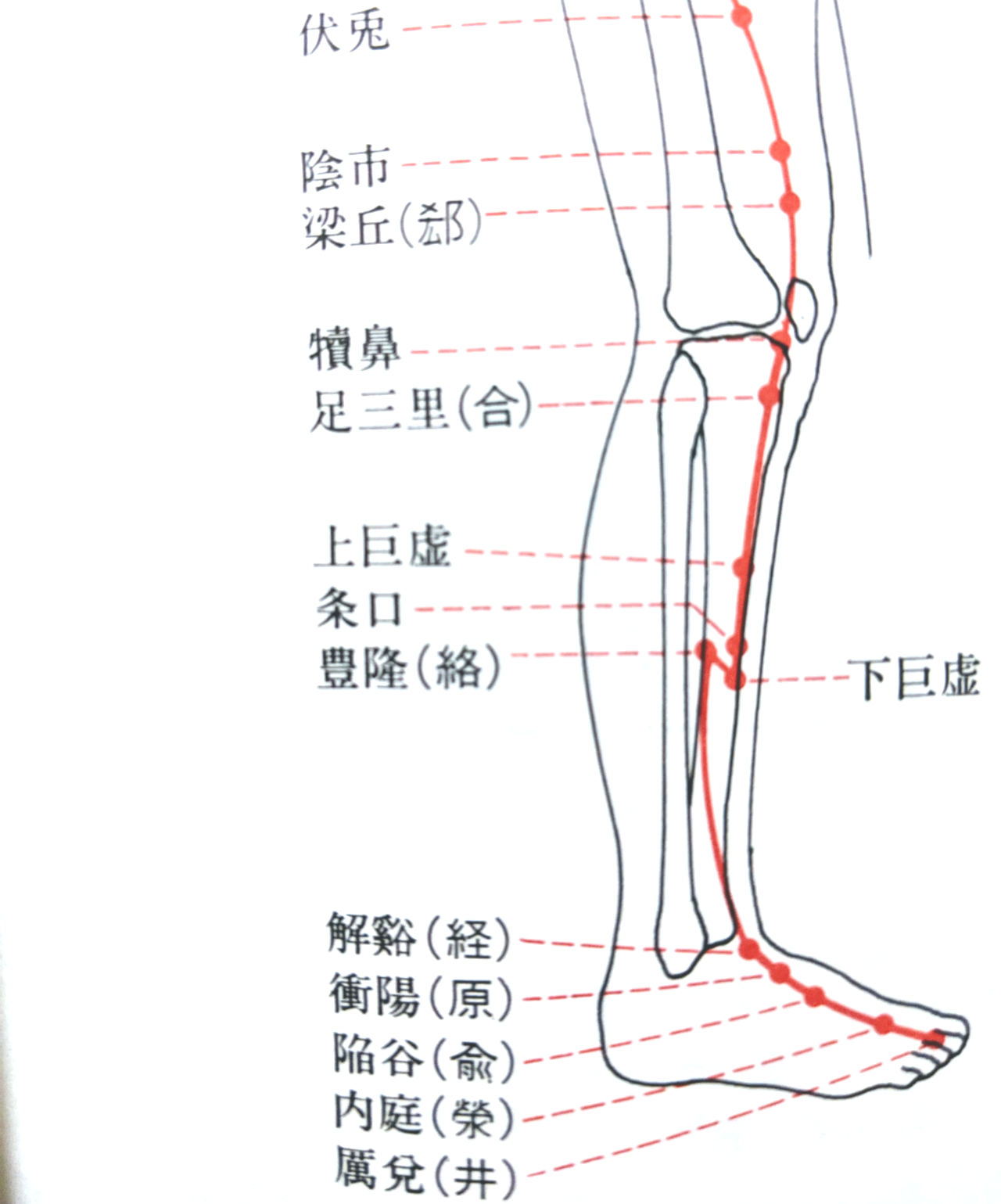

脊柱管狭窄症に効くツボをご紹介します。

- 伏兎

- 条口

- 厲兌

- 腰陽関

8回の鍼灸で坐骨神経痛の症状は無くなりました。現在、大好きなゴルフを週1でやっているが、坐骨神経痛の再発はなし。

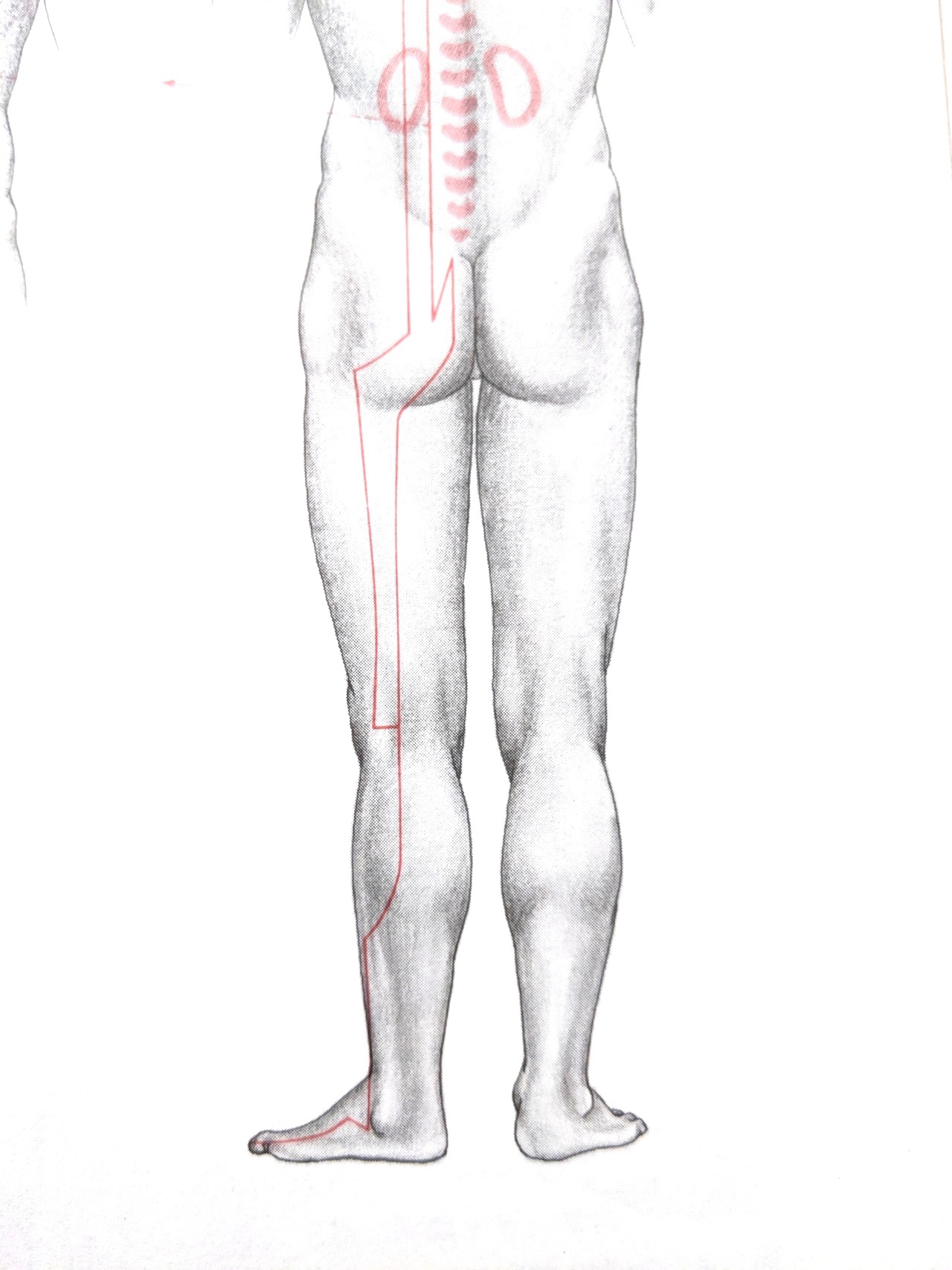

腎のツボの流れを意識する

- 鍼灸の考察

典型的な脊柱管狭窄症による坐骨神経痛。このタイプは良くなる経緯がわかりやすい。利用者様も自分がどのまで良くなっているか理解しやすい。無駄な手術をしなくてよかったと喜んでいただいた。

・伏兎

・条口

・厲兌

・腰陽関

伏兎

伏兎は、伏せた兎という意味です。ツボがある大腿四頭筋が伏せている兎の背中のように盛り上がっているため、名付けられたと言われています。

伏兎は、下肢の麻痺、膝関節の痛み、足腰のだるさ、浮腫、痙攣などに効果があるツボです。他にも、婦人科系の問題や胃の働きが低下した時にも効果的です。

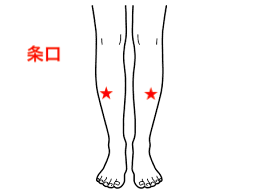

条口

条口の条は中国語で細長い枝や棒状の物という意味、口は縁や溝、裂け目などの意味です。条口は脛骨と腓骨の間にあるため、細い棒状の裂け目という意味で名付けられたと考えられています。

条口の効果は、足の痛みや麻痺です。胃の調子を整える効果もあります。さらに、条口は足にあるツボですが、肩の痛みにも効果を発揮します。

肩こりや五十肩などの悩みがある場合は、強めに刺激することで改善につながります。

厲兌

厲兌の厲は胃を意味しており、兌は口を意味しています。厲兌は口が歪むなどの症状をの改善に使われるツボで、胃の門戸という意味から名付けられたと言われています。

口の歪みだけではなく、顔の浮腫や歯の痛み、足や脛部の冷えなどの症状、鼻血が中々止まらない時や嘔吐の症状が現れている時にも効果的です。

さらに、消化器の機能回復に作用するため胃もたれや膨満感を感じている時にも効果を発揮します。

ツボの位置と押し方

伏兎

伏兎は、太腿の中央の太腿の筋肉が一番盛り上がっているところにあります。上前腸骨棘と膝蓋骨上縁を結ぶ線上で、膝蓋骨外側上6寸にあるツボです。

押すときは、太ももをつかむように持って、親指をなるべく太ももに対して垂直にあてて押します。ゆっくりと息を吐くとき時に合わせて押し、息を吸うときに離します。

条口

条口は、椅子に座って足首を上に曲げたときに盛り上がる脛の筋肉の中央で、脛骨と腓骨の間にあります。

押すときは、両手で包み込んで親指で垂直に押します。ゆっくりと押し、1度止めたあと、ゆっくり離します。

厲兌

厲兌は足の人差し指の外側にあります。

押すときはつまむように持って押します。胃腸の疲れがある場合は、押した時に痛みが現れます。

お辞儀が痛いギックリ腰

○銀座そうぜん鍼灸院でのヒアリング

- お辞儀で腰と骨盤に強い痛みを感じる。

- 反ってみると痛みは出なかった。

- 左右に体を倒すと、左の腰が少し痛む。

- 体を捻ってみたが、痛みは出なかった。

- 右うでを上げたとき肩関節に痛み(四十肩の既往歴あり)

- 左うではスムーズに上がる。

今回は多裂筋がつっている状態

- 痛みが強い所は多裂筋がつっている状態

⇒普段しない動きをしたことによって多裂筋に負荷がかかった

- 脊柱起立筋の緊張

⇒自宅での仕事が増え、長時間同じ姿勢でいたことが今回の痛みに拍車をかけた

筋肉がつる仕組み

筋肉には、筋肉繊維と腱で構成されています。筋肉には、必要以上、伸びたり縮んだりしないようセンサーでコントロールされています。

具体的に腱紡錘というセンサーが乳酸、カルシウムイオンの影響で機能しなくなり、つってしまいます。

- 伸びすぎを防ぐのが筋紡錘(きんぼうすい)で、筋肉が引き伸ばされると縮めさせるセンサー

- 腱の中の腱紡錘(けんぼうすい)は、筋肉が縮みすぎると弛緩させるセンサー

多裂筋のギックリ腰はトリガーポイント鍼灸

今回のギックリ腰は多裂筋だけ問題でした。多裂筋の筋内環境さえ改善されれば、早期の回復が見込めました。

多裂筋のトリガーポイント鍼灸でギックリ腰のクセを防ぎます!

多裂筋ギックリ腰の施術ポイント

①多裂筋の筋肉内トリガーポイントをしっかり狙う

多裂筋は骨盤と背骨をつなぐ強靭な筋肉のため、正確に凝りを狙う必要があります。

②仙骨の骨膜神経の興奮を防ぐ

神経の興奮は痛みを長引かせるため、多裂筋付近の神経も狙います。

ギックリ腰が鍼灸2回で全回復しました。

週1回のペースで2回、鍼灸を行いました。

- 2回目の時に、前屈時の痛みが軽減しました。

初回は浅い前屈で痛みがでましたが、深く前屈できるようになりました。

今回のギックリ腰に使われたツボをご紹介します。

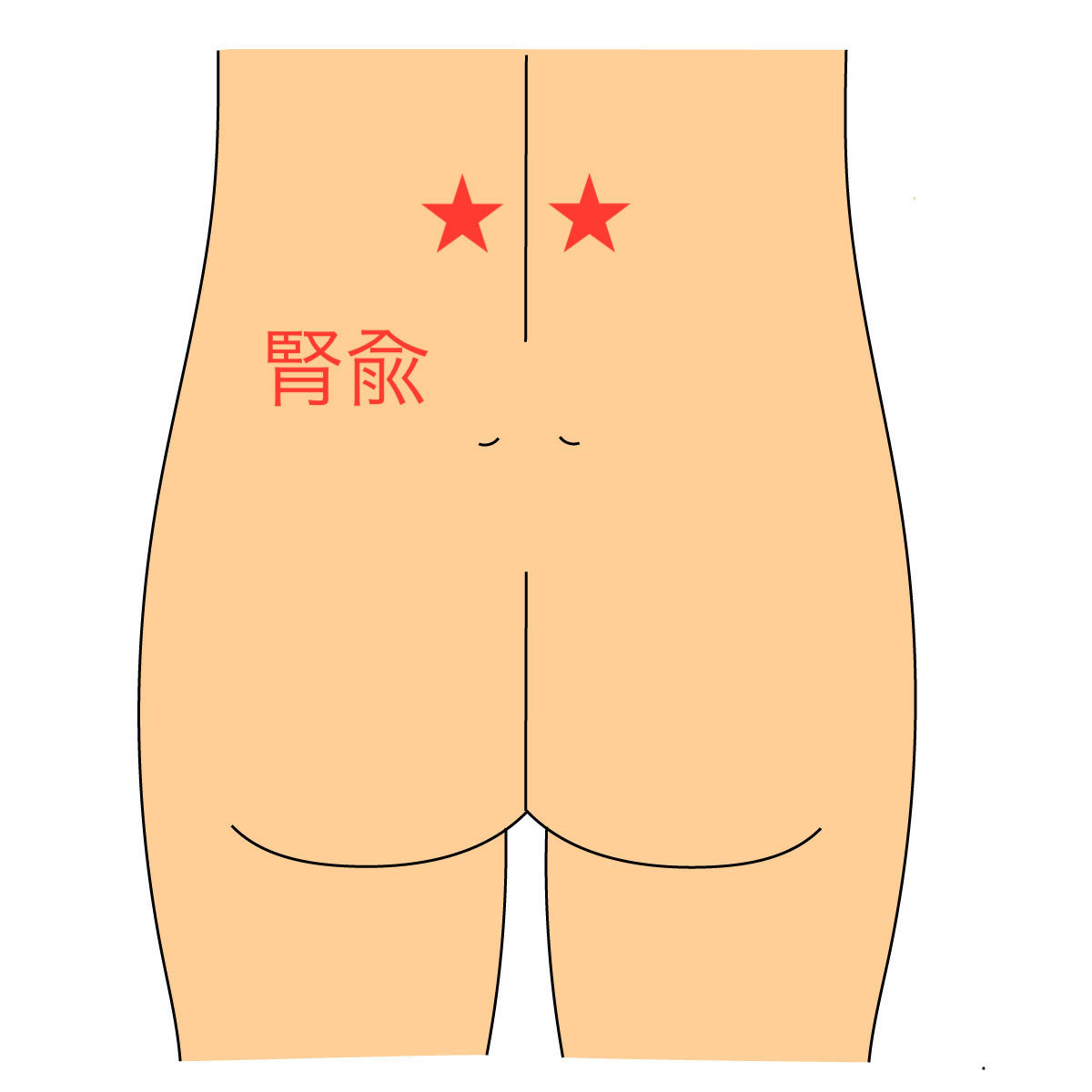

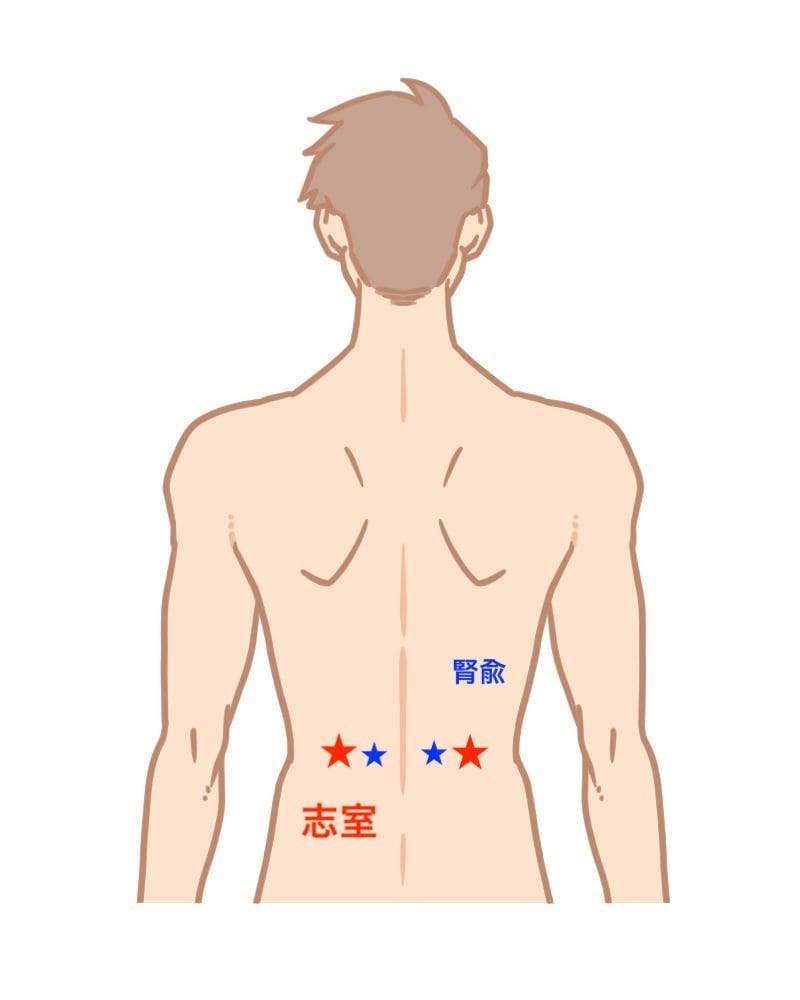

・腎兪

・志室

・大腸兪

・腰陽関

腎兪

志室

志室は、腎経に属するツボで、気力や精力を養い身体を健やかにする効果があります。

腎は腰にも大きく関係しているため、腰痛の改善に効果が期待できます。他にも、排尿困難や夜間尿などの泌尿器症状にも効果的です。女性の場合は、生理中に起きる腰のだるさを改善するためにも有効です。

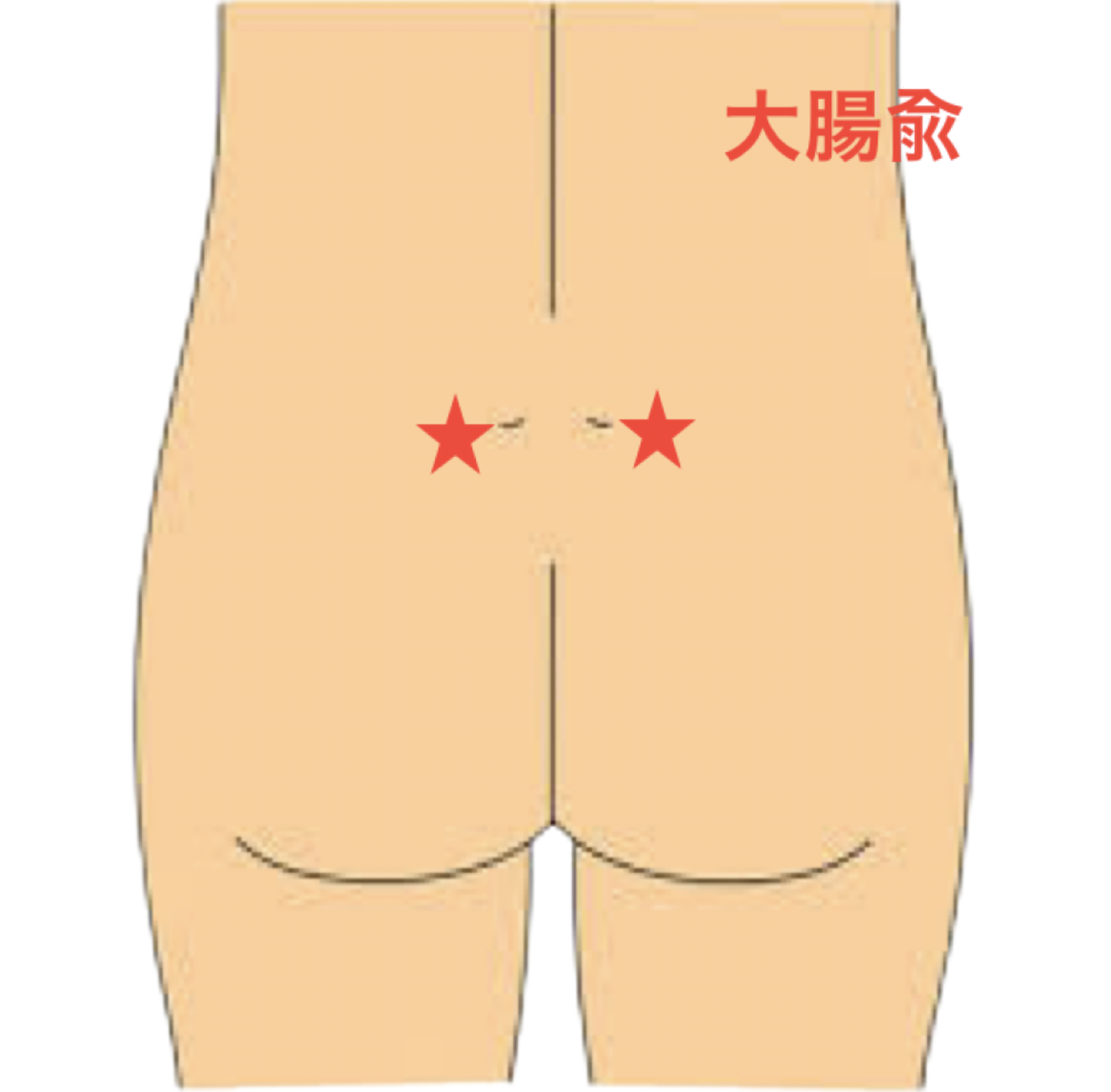

大腸兪

大腸兪は、大腸経の兪穴で、大腸経のエネルギーが入る場所です。

腸の働きを促進する効果があり、特に便秘の改善に効果的なツボです。他にも、お腹の不快感、下痢、腰痛、坐骨神経痛などを改善する効果が期待できます。

ツボの位置と押し方

腎兪

腎兪は、ウエストラインの背骨から指2つ分外側の左右両側にあります。

押すときは、親指で息を吸って吐きながらゆっくり押します。左右一緒に3秒かけてゆっくり押しましょう。3秒押したら3秒止め、3秒かけてゆっくり離していきます。

志室

志室は、ウエストライン上にあるツボです。背骨からは4本分外側の左右両側にあります。

押すときは、親指で、左右一緒に3秒かけてゆっくり押していきます。このとき、呼吸も一緒にゆっくりと行うことが大事です。3秒押した後は、3秒止め、3秒かけてゆっくり離していきます。

腰痛を感じている人の多くは、志室を押した時に圧痛を感じます。

大腸兪

大腸兪は、腰骨のいちばん上を結んだ線の高さにあるツボで、背骨より左右に指2本分外側にあります。

押すときは、両手を腰に当て、親指でゆっくり押します。便秘に悩んでいる人は、大腸兪を押すとき、拳で軽くリズミカルに叩くことも効果的です。

ギックリ腰の鍼灸のまとめ

本ページをまとめます。

- 今回は、多裂筋のギックリ腰だった。

- 多裂筋に負荷を与えたのは、縄跳びとデスクワーク。

- トリガーポイント鍼灸を行い、2回で全回復した。

腰痛はいろんな原因があり、多種多様な痛み方を訴えます。

痛み方と骨の状態はパターン化されております。

下記の5つは当院でよく施術するケースです。

- ヘルニア(お辞儀ができない)

- 脊柱管狭窄症(歩くとふくらはぎの外側が痺れる)

- ぎっくり腰(腰が反れない)

- 慢性腰痛(とにかく重い)

- 椎間関節性腰痛(骨盤の境目が痛い)

腰痛の原因は6つあります。

- 骨

- 筋肉

- 上半身と下半身バランス

- 神経

- 内臓

- 脳

この6つの原因にはそれぞれ特有のサインがあります。そのサインから原因を導き出し、腰痛の回復を図ります。

慢性化し母子球筋の萎縮が進むと、神経の回復が満足にいかない場合があるため早めの改善をおすすめします。

今回の手根管症候群は、使いすぎによるものでしたが、他にも

- 妊娠や更年期の女性のホルモン異常

- 透析をしている方

などによく見られます。

手術が怖い方、後遺症を残したくないけど慢性化する前に何とかしたい。

そんな方に少しでもお力になれるよう対応致します。

- 特に対応することが多い症状

- 筋肉、骨のお悩み

- 消化器のお悩み

- 皮膚のお悩み

- 神経のお悩み

- 循環器のお悩み

- 眼のお悩み

- 耳鼻咽喉のお悩み一覧

- 泌尿器のお悩み一覧

- 女性のお悩み一覧

- 脳神経のお悩み一覧

- 子供のお悩み一覧

- がんの種類一覧

- 内分泌のお悩み一覧

- 自律神経のお悩み一覧

- 鍼灸・東洋医学について