鼠径ヘルニアの鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2022年 2月23日

更新日:2025年 8月14日

本日は鼠径ヘルニアについて解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 鼠径ヘルニアとは

- 鼠径ヘルニアの原因

- 鼠径ヘルニアの症状

- 鼠径ヘルニアの改善方法

- 鼠径ヘルニアのまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

鼠径ヘルニアは、左右の太腿の付け根部分に発生するヘルニアの総称です。鼠径ヘルニアは一般的に脱腸と呼ばれており、腹部に起きるヘルニアの約8割は鼠径ヘルニアであると言われています。

鼠径ヘルニアには、3つの種類があります。外鼠径ヘルニアと内鼠径ヘルニア、大腿ヘルニアです。種類は、内臓や組織の飛び出し方の違いによって分かれています。

中でも、内鼠径輪と呼ばれる穴を通り鼠径管の中に腸などが入り込むことで起きる外鼠径ヘルニアが1番多く見られる鼠径ヘルニアです。外鼠径ヘルニアが見られることが多いのは、乳幼児期の男児や壮年期以降の男性です。

内鼠径ヘルニアは、内鼠径輪よりも内側の鼠径管後壁が弱くなって内臓が飛び出ることによって起こる鼠径ヘルニアで、中年以降の男性に見られることが多いです。特に内鼠径ヘルニアは肥満の人に発症しやすいと言われています。

大腿ヘルニアは、内臓が大腿管という管を通って出てきてしまう鼠径ヘルニアで、女性に多く見られます。

鼠径ヘルニアの発症は、女性より男性に多いです。子供でも大人でも男性の方が多いということがわかっています。鼠径ヘルニアの原因として加齢も挙げられるため、中でも中高年の男性の発症が多いと考えられます。

鼠径ヘルニアの原因には先天的な原因と後天的な原因があります。

先天的な原因では、胎児の時に自然に閉じるはずの腹膜の穴が開いたまま残っているということが原因になります。先天的な原因は、乳幼児や若い年齢の人の鼠径ヘルニアに繋がるもので、発症するのは全て外鼠径ヘルニアです。

後天的な原因は、加齢や立ち仕事や運動、喘息や便秘、排尿障害などです。加齢では、腹部の筋肉が衰えて内臓を支えきれなくなることによって鼠径ヘルニアが起こります。

立ち仕事や運動では、鼠径部へ圧力がかかることによって鼠径ヘルニアが起こります。力仕事で鼠径部へ圧力がかかることでも発症することがあります。加齢や仕事や運動、便秘などの生活習慣で発症する鼠径ヘルニアは、内鼠径ヘルニアです。

さらに、女性の場合大きな原因として妊娠が挙げられます。出産の経験が多い人に大腿ヘルニアの発症が多いとも言われています。

主な原因

先天的な要因:鼠径ヘルニアの多くは先天的な要因によるものです。特に、新生児や小児のヘルニアは、胎生期における腹壁の閉鎖不全や腸管の正常な発育障害に起因することが多いです。

腹圧の上昇:慢性的な咳、便秘、重い物の持ち上げ、前立腺肥大などによる排尿時の圧力、肥満などが腹圧を上昇させ、腹壁の弱い部分を圧迫することがあります。

加齢:加齢に伴い、腹壁の筋肉や組織が弱くなり、ヘルニアを発症しやすくなることがあります。

妊娠:妊娠中の腹圧の上昇は、女性の鼠径ヘルニアのリスクを高めることがあります。

重い物の持ち上げ:重い物を持ち上げる際の腹圧の上昇が、ヘルニアの発生を促すことがあります。

遺伝的要因:家族歴がある場合、遺伝的な要因で鼠径ヘルニアを発症しやすくなることがあります。

手術や外傷の後:腹部の手術後や外傷の後に、腹壁が弱くなりヘルニアを発症することがあります。

鼠径ヘルニアの症状は、鼠径部にしこりのようなやわらかい膨らみが現れることです。この柔らかい膨らみは、日数が経つことで少しずつ大きくなります。

立った状態でお腹に力を入れると膨らみは大きくなります。横になった状態であったり、手で押し戻したりすると、膨らみは引っ込みます。

腸が飛び出したまま押しても戻らなくなると、首を絞められたような状態になり飛び出した腸の腐敗が起こります。このような状態になると、戻らなくなった鼠径部の膨らみに痛みが起き、腸閉塞の状態になります。

すると、便やおならが出なくなったり腹痛が起こったり嘔吐が現れたりします。

主な症状

鼠径部の膨らみ:立っている、咳をする、重い物を持ち上げるなどの時に、鼠径部に膨らみが現れます。

鼠径部の痛みや不快感:立ったり、咳をしたりすると、鼠径部に痛みや圧迫感を感じることがあります。

鼠径部の膨らみの引っ込み:横になると膨らみが引っ込むことがあります。

重い感じや引っ張られる感じ:鼠径部に重だるさや引っ張られるような感覚を伴うことがあります。

活動時の痛みの増加:運動や身体活動をすると、鼠径部の痛みや不快感が増すことがあります。

稀に嘔吐や便秘:ヘルニアが腸を含む場合、消化器系の症状(嘔吐や便秘)を引き起こすことがあります。

圧迫された感じ:ヘルニアの部位が圧迫されているような感じがすることがあります。

鼠径ヘルニアの改善方法は、手術です。手術によって、飛び出した臓器を元に戻し、人工の網を使って穴をふさぎます。

子どもに発症する鼠径ヘルニアは成人の鼠径ヘルニアとは原因が違います。そのため、手術の方法も違い人口の網は使いません。

手術を行うことで、内臓が飛び出すことはなくなります。手術の多くは入院して行います。状態によっては日帰りで手術を行うこともあります。

主な改善方法

手術:鼠径ヘルニアの最も一般的な改善法は手術です。ヘルニアの内容物を腹腔内に戻し、腹壁の弱った部分を修復します。

観察:小さくて症状のないヘルニアの場合、積極的な改善を行わずに経過を観察することがあります。ただし、ヘルニアが大きくなったり、症状が悪化したりした場合は、手術が必要になることがあります。

生活習慣の改善:体重管理、適度な運動、便秘の予防などが、ヘルニアの悪化を防ぐために推奨されます。

手術方法は主に2種類

開腹手術:手術では、ヘルニアがある部分に切開を入れます。ヘルニアの袋を特定し、腹腔内の適切な位置に内容物を戻します。次に、弱った腹壁を縫合し、必要に応じて合成メッシュを使用して補強します。この方法は、ヘルニアの大きさや位置、再発の有無によって選択されます。

腹腔鏡手術:腹腔鏡手術は、より侵襲が少なく、回復が早いことが特徴です。小さな切開を数か所に入れ、腹腔鏡と特殊な手術器具を使用してヘルニアを修復します。腹壁の内側からヘルニア袋を特定し、内容物を腹腔内に戻します。合成メッシュを使用して腹壁を補強します。腹腔鏡手術は、小さなヘルニアや特定の症例に適しています。

どちらの手術方法も一般的には局所麻酔または全身麻酔下で行われ、手術時間は通常1〜2時間程度です。手術の選択は、ヘルニアの特徴、全体的な健康状態、以前の腹部手術の有無などに基づいて決定されます。

手術で使われる人工の網はメッシュと呼ばれています。メッシュを使う方法で手術をした場合は、手術をした後に再発する可能性は1%以下と言われており、再発する可能性は非常に低いです。しかし、再発しないわけではありません。

鼠径ヘルニアは左右両側にできることもあるため、片側の鼠径ヘルニアを手術した後、反対側で発症することもあります。

手術をした後は1週間ほどで基本的に以前の日常生活を送ることができるようになりますが、下腹部に力が加わるような動作をすると再発してしまう危険性があるため、最低でも2~3週間は力仕事や激しい運動は避けることをお勧めします。

さらに再発を防ぐためには、便秘に気をつけることが大事です。そのためには水分を積極的にとり規則正しい食生活を心がけましょう。

・身柱

・商丘

・箕門

身柱

身柱の身は体幹を意味し、柱は支えるものを意味しています。身柱は、身体を支える柱という意味を持っているツボなのです。

身柱は、東洋医学で病気の原因となる邪気を散らすツボとして有名なツボです。膨らみができるということから邪気がたまると考えられる鼠径ヘルニアにも役立つと言われています。

他にも、頭や首から肩にかけての痛みに有効で、寝違えた時などにもよく使われます。

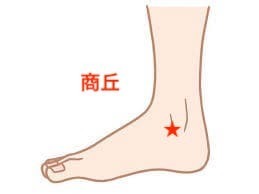

商丘

商丘の丘は盛り上がった丘陵のことを意味しています。商丘は、足の太陰脾経の経金穴で、金は五音では商音にあたると考えられていることから名前がつけられたと言われています。

商丘は、大腸の不調を整える効果があります。便意があってもすっきりと排便をすることができない状態のことを東洋医学では裏急後重と言い、大腸の不調であると考えられています。この裏急後重を改善するツボが商丘なのです。

さらに腹部にガスが溜まり下腹部の張りがある時や便秘の時などにも有効なツボです。

箕門

箕門は、星座が名前の由来になっていると言われており、古代中国で箕星という星座が、ツボをとるときの膝を曲げて足を外展させた姿に似ていることが名前の由来であると言われています。

箕門は、尿道炎や尿失禁、鼠径部の痛みに対して効果を発揮します。他にも、婦人科系の病気や鼠径ヘルニアなどによって現れる症状を和らげる効果もあります。

他にも、坐骨神経痛や脱腸、腹水などにも使われているツボです。

ツボの位置と押し方

身柱

身柱の場所は、第3胸椎棘突起の下です。首の付け根の隆起から3つ下の隆起のすぐ下にあるツボです。

押すときは、ツボにゴルフボールなどを当てて体重をかける方法がお勧めです。

商丘

商丘は、足の内くるぶしの前方や少し下のくぼみにあります。

商丘は左右両方にあるため、両方を押します。ただし、左右のツボを見た時、左右で腫れている方を重点的に押します。両方のツボを刺激します。 約3~5分間押し、止めるという動作を繰り返しましょう。

箕門

箕門は太ももの内側にあるツボです。太ももの内側のほとんど中央の部分にあります。膝のお皿の上角から親指以外の指の4本の幅2回分と、人差し指から薬指までの指3本分の場所で、かすかに拍動を感じる場所を探しましょう。

押すときは、親指を重ねて押します。約5秒間かけてツボを押し、離す動作を10回ほど繰り返します。