四辺形間隙症候群の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2023年 2月 9日

更新日:2024年 6月11日

本日は四辺形間隙症候群について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 四辺形間隙症候群とは

- 四辺形間隙症候群の原因

- 四辺形間隙症候群の症状

- 四辺形間隙症候群の改善方法

- 四辺形間隙症候群のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

四辺形間隙症候群は、四辺形間隙を囲っている上腕三頭筋、大円筋、小円筋の中の筋肉が常に緊張し、腋窩神経や橈骨神経が絞めつけられたり圧迫されたりして障害が起こることです。

四辺形間隙症候群は肩から腕にかけての痛みや痺れの原因となる神経障害のことです。早めに対処することでパフォーマンスや日常生活の質の向上が目指せます。

四辺形間隙は肩甲骨の外側にある筋肉によって構成されるスペースのことです。具体的には上腕三頭筋長頭、大円筋、小円筋、上腕骨という4つの骨と筋肉によって構成されています。

四辺形間隙には腋窩神経と橈骨神経が通っており、腕や手に向かって走行しています。この2つの神経が筋肉によって圧迫されることによって肩や手にかけての痛みや痺れが発生するのです。

上腕三頭筋、大円筋、小円筋の中の筋肉が1つでも過剰に緊張することで四辺形間隙症候群を発症することもあれば、複数の筋肉が過剰に緊張することで発症することもあります。

四辺形間隙症候群の原因は、反復的な腕の動き、筋肉の過使用、外傷です。一般的に事故や転倒による肩の打撲、スポーツなどによって起こります。

スポーツをしている人に多く、中でもプロ野球選手やテニスの選手、バレーの選手など腕を使うスポーツによく見られます。投球ホームやサーブの動作が四辺形間隙に負荷をかけることによって起こるのです。特にピッチャーやサーブを多用する選手には致命的な病気です。

筋肉を使いすぎることによって3つの筋肉が硬くなってしまい神経を圧迫するために起こることが多いですが、競技中の転倒による打撲や悪い姿勢や栄養不足でも発生することがあります。

栄養不足が関わる理由は、回復に必要な栄養が足りず、回復できないと悪くなって神経を圧迫してしまうためです。手を使い過ぎたり事故や転倒やスポーツで怪我をしたとしても、休ませることで筋肉は回復しますが、必要な栄養が足りないことで回復できず発症することがあるのです。

そのため、正しい体の使い方や栄養バランスの取れた食事が非常に重要です。

肩は24種類の筋肉で支えられているため、複雑な動きが可能になっています。その分、五十肩や肩こりなどの問題が起きやすい場所でもあるのです。

四辺形間隙症候群の主な原因

筋肉の過度な使用や損傷:アスリートや重労働を行う人々は、繰り返しの動きや過度の力を四辺形間隙周辺の筋肉に加えることが多いため、筋肉が肥大したり、炎症が起こったりすることで、神経や血管が圧迫される可能性が高まります。

外傷:肩の外傷や骨折、手術後の瘢痕組織などが四辺形間隙の領域を圧迫することがあります。これにより、神経や血管が圧迫され、症状が発現することがあります。

解剖学的変異:一部の人々は生まれながらにして四辺形間隙が狭く、腋窩神経や後円窩動脈が通常よりも圧迫されやすい状態になっています。

腫瘍や嚢胞:この領域に生じた腫瘍や嚢胞が神経や血管を圧迫することが考えられます。

四辺形間隙は、腋窩神経と橈骨神経が筋肉によって圧迫されることによって肩や手にかけての痛みや痺れが発生します。痛みや痺れは主に肩の外側に発生します。

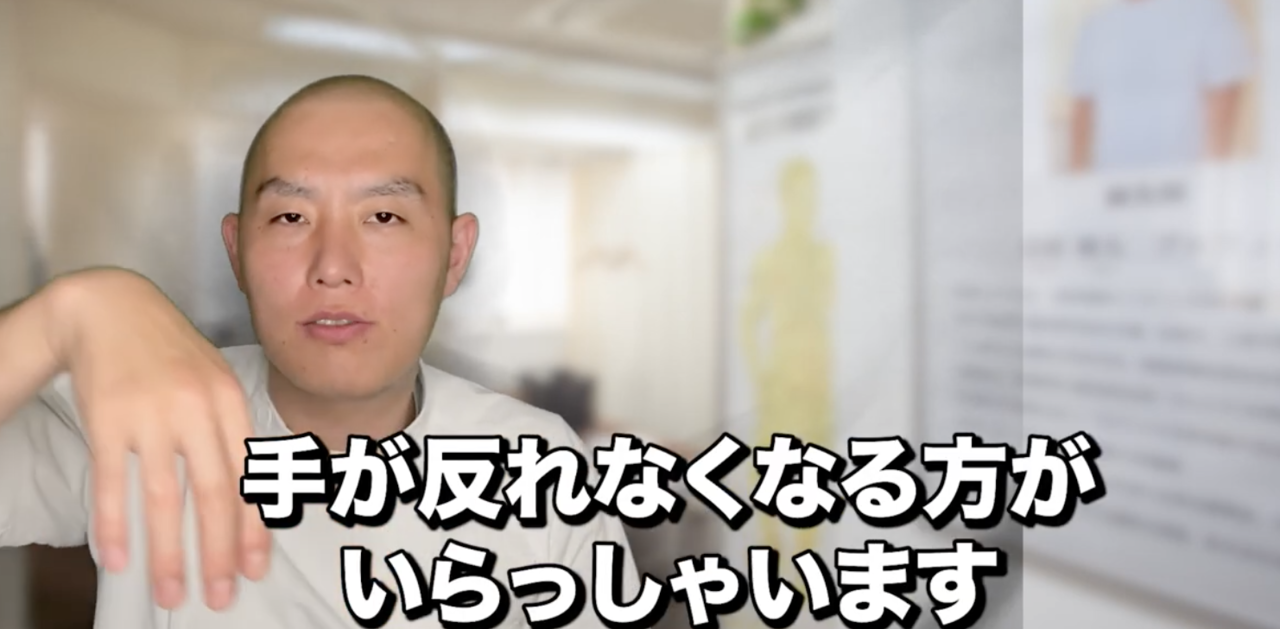

三角筋から肘の外側を通って手の甲が痺れてしまう症状が見られ、ひどい場合は下垂手が起こることもあります。下垂手では、手がぶらぶらとして動かなくなり、手をそ反ることができなくなります。

肩の後ろ側から外側の痛みが起こる四辺形間隙症候群では、突然症状が強く現れることはありません。少しずつ痛みが肩の後ろ側から外側に広がっていき、場合によっては、二の腕から手の甲や指先にしびれや痛みが現れることもあります。

腕を上げると症状が悪くなるため、高い場所にある物を取ったり、上着の着脱をしたりすることが難しくなります。

さらに悪くなり神経が麻痺すると、肩の外側の感覚に異常が起こったり筋力が低下したり筋肉が萎縮したりすることもあります。

腕を上げると外側に顕著に痛みが出る場合は早めに対処が必要です。神経が圧迫されていると、痛み、痺れ、麻痺といった3段階で悪くなります。痛みと痺れまでで改善している場合は良いですが麻痺してしまうと下垂手が起こります。

四辺形間隙症候群の主な症状

肩や上腕の痛み: 多くの場合は、肩や上腕の特定の部位に痛みを感じます。この痛みは、特に上腕を上げるとき、重いものを持ち上げるときや、投げる動作をするときに強くなることが多いです。

上腕のしびれや感覚異常: 腋窩神経が圧迫されることで、上腕の外側や後部にしびれや感覚異常が生じることがあります。特定の動作や姿勢でしびれが強くなることを報告することが多いです。

筋力の低下: 腋窩神経が供給する筋肉、特に三角筋や上腕二頭筋の筋力が低下することがあります。これは、特に物を持ち上げたり、投げる動作をする際に顕著になることが多いです。

疲労感: 肩や上腕に疲労感を感じることがあり、日常生活やスポーツ活動が困難になることがあります。

夜間の症状増悪: 多くの場合は、夜間に症状が増悪することを報告しています。これは、寝ている間に肩の位置や圧迫が増加することで引き起こされると考えられています。

症状の持続性: 一部では、症状が数週間から数ヶ月にわたって持続することを報告しています。一方で、症状が数日間で消失することもあります。

四辺形間隙症候群の判断は、身体や画像を見て行われます。そして、理学療法や手術、栄養学、鍼灸などで改善を行います。

改善には、消炎鎮痛剤や筋弛緩薬、ビタミン剤や血流を良くする薬を使います。

痛みが強い場合は、ブロック注射をおこなうこともあります。ただし、ブロック注射の効果は人によって違います。効果が非常に長く続く人もいれば、すぐに効果を感じなくなる人もいます。

症状が悪くなり日常生活を送る上で問題が起こる場合は、手術で神経の剥離をおこなうこともあります。

四辺形間隙症候群の主な改善方法

1. 保存的な改善方法

多くの場合、初期には保存的な改善方法を中心とします。

休息: 負担を軽減するために、肩や上腕の動作を避けることが推奨されます。

ストレッチやエクササイズ: 筋肉のストレッチや強化を促すエクササイズを行うことで、四辺形間隙の圧迫を減少させることが期待されます。

炎症や痛みの管理: NSAIDs(非ステロイド系抗炎症薬)や鎮痛薬を使用して、炎症や痛みを管理することが推奨されることがあります。

2. ステロイド注射

痛みや炎症の重症度に応じて、四辺形間隙周辺にステロイドを注射することで、症状の緩和を目指すことがあります。ただし、繰り返しの注射は、組織の損傷を引き起こすリスクがあるため、慎重に行われる必要があります。

3. 手術

保存的方法に応じない場合や、原因が明確な構造的異常の場合、手術が選択されることがあります。

解剖学的変異の修正: 四辺形間隙が生まれつき狭い場合や、瘢痕組織が原因で圧迫されている場合、その原因となる構造的異常を修正する手術が行われることがあります。

腫瘍や嚢胞の除去: この領域に腫瘍や嚢胞が存在する場合、それらを除去する手術が必要となることがあります。

4. 痛み管理

慢性的な痛みを伴う場合、痛みクリニックでのマルチモーダルな痛み管理が提案されることがあります。これには、薬やエクササイズ、リラクゼーションや瞑想など、および他の方法が含まれることがあります。

5. 教育と生活習慣の変更

教育は改善の一部として非常に重要です。病態や予後、再発予防のための生活習慣の変更について教えることで、QSSの管理と予防に役立ちます。

四辺形間隙症候群とエクササイズ

〈エクササイズの目的〉

筋肉の柔軟性を向上させる: 緊張した筋肉や筋膜が神経や血管を圧迫することを減少させる。

筋肉の強化: 筋力を向上させることで、四辺形間隙の安定性を高める。

姿勢の改善: 正しい姿勢を維持することで、筋肉のバランスを取り戻し、圧迫を防ぐ。

血流の促進: 血流を向上させることで、回復を促進する。

〈具体的なエクササイズ方法〉

・ストレッチ

肩のストレッチ: 両手を前に伸ばし、手のひらを合わせ、しっかりと伸ばして5-10秒間保持します。次に、両手を頭上に持ち上げて、同様に5〜10秒間保持します。

胸筋ストレッチ: ドアフレームに腕を乗せて、体をゆっくりと前に進めることで、胸筋を伸ばします。

強化エクササイズ:バンドを使用した外旋: ゴムバンドを手に持ち、肘を90度に曲げて、手を外側に向けて動かします。

ショルダープレス: ダンベルや抵抗バンドを使用して、両手を頭上に持ち上げます。

・筋膜リリース

フォームローラー: 背中や肩の部分にフォームローラーを置き、ゆっくりとローリングして筋膜の緊張を和らげます。

姿勢改善のエクササイズ:壁に背中をつける: 背中と頭、お尻、かかとが壁に触れるように立ち、この姿勢を数分間保持します。

肩甲骨のピンチ: 肩甲骨を後ろで近づけるようにし、この位置を数秒間保持します。

・呼吸エクササイズ

深呼吸を繰り返し行い、リラックスしながら胸部や上背部の筋肉を伸ばします。

四辺形間隙症候群は、病院で病名の判断をされることはありません。腕が痺れると整形外科に行き、首のレントゲンを撮り、メチコバールや筋弛緩剤、リリカをもらって様子を見るパターンが一般的です。

しかし、四辺形間隙症候群は、首が原因ではありません。レントゲンでヘルニアであると言われて悩んでいる人や骨で判断するため異常がなければ筋肉に異常があるとされる人がほとんどです。

この場合の多くは、肩甲骨が原因である四辺形間隙症候群です。

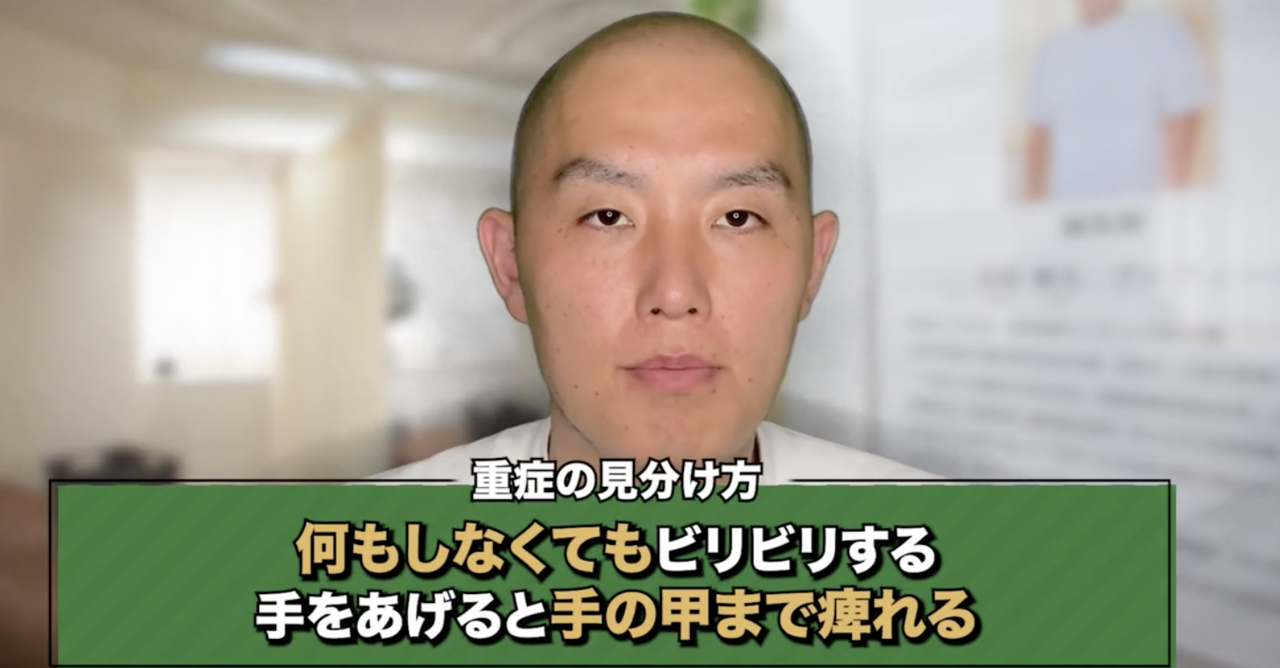

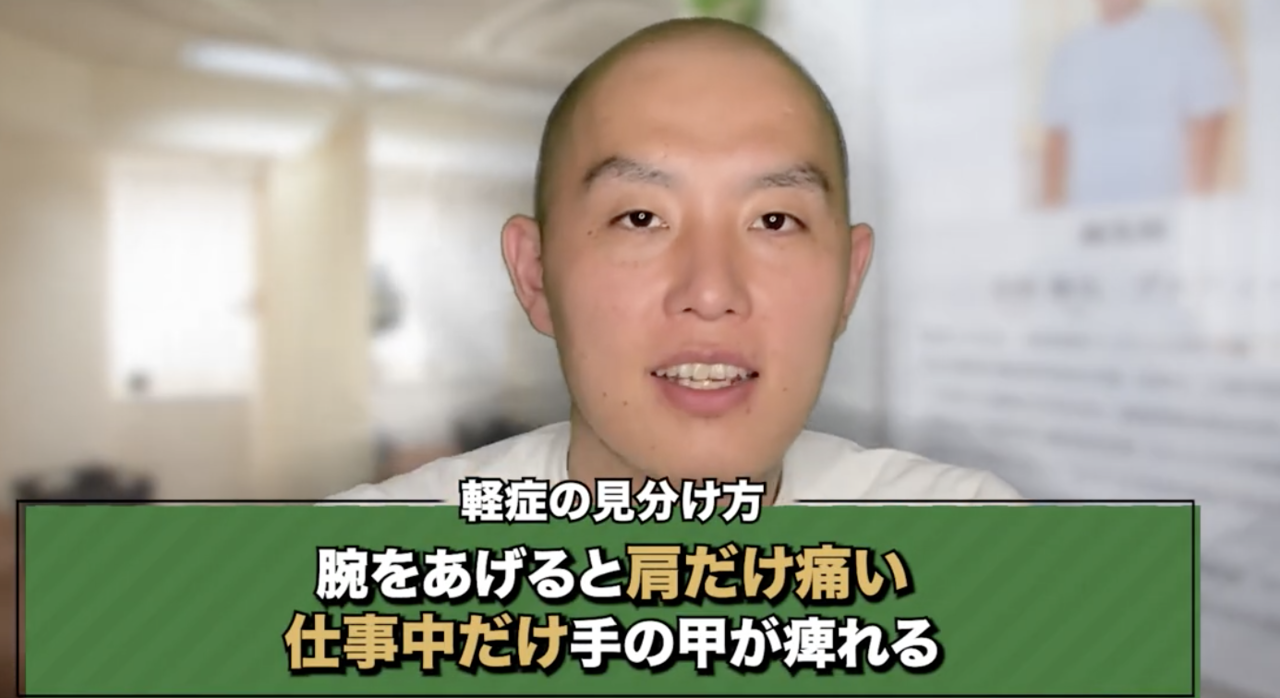

四辺形間隙症候群の重症度合いはあらかじめ決まっています。何もしなくてもビリビリする場合、手を上げると手の甲まで痺れる場合は重症です。腕を上げると肩だけ痛い場合、仕事中だけ手の甲が痺れる場合は軽症です。

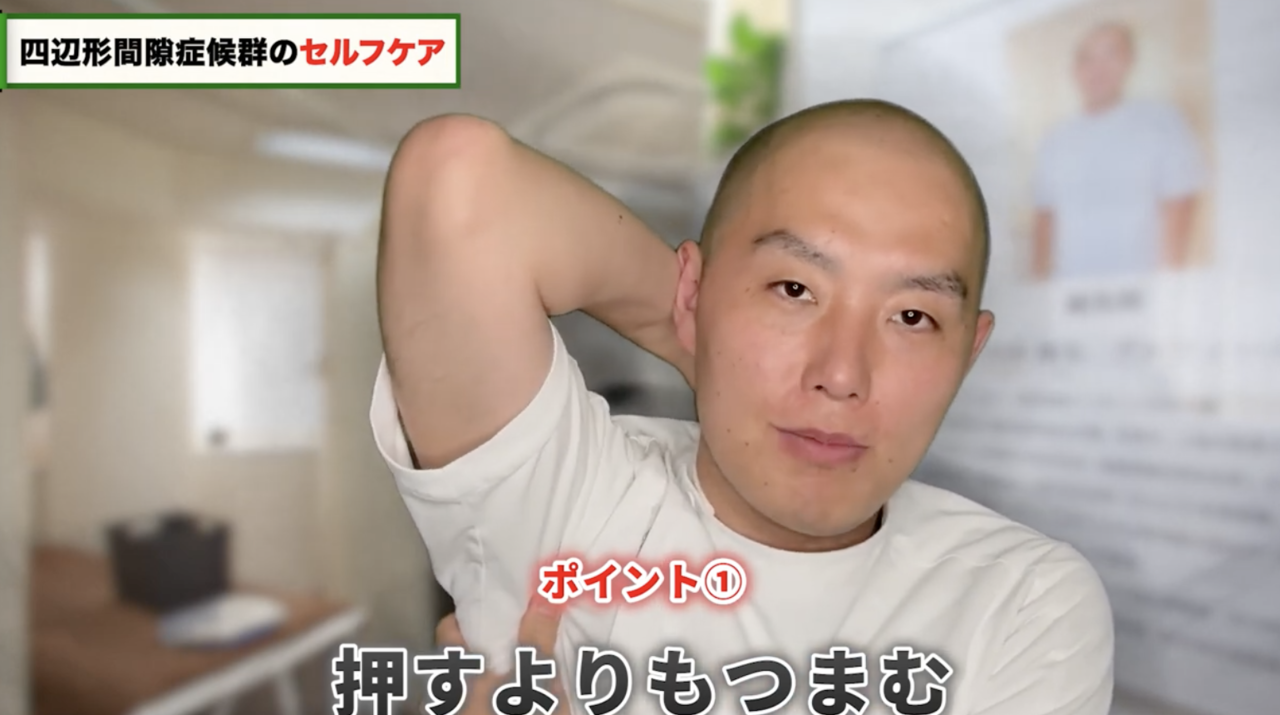

バンザイして手の甲が痺れるレベルの人は下記のセルフケアを行っていただきたいです。

注意点

首からくるパターンもあります。その場合上記のセルフケアは効果がありません。

首からきているかどうかの判断は、上を見いて手まで痺れるかどうかを確認することです。手まで痺れる場合は首からきているため、首のアプローチが必要です。

その場合は、首の横側を4本指で押しましょう。この方法も1日3回朝昼晩行います。

投球時や投球後に、肩の外側が痛い、腕や手が痺れるなどの症状が見られた場合は、四辺形間隙症候群の可能性があります。

手の痺れや脇の下の痛み、寝返りをした時の腕や肩の痛みなどがある場合や、手や腕に力が入らない、腕を上に挙げるのが辛いなどの症状がある場合などは病院に行くことをお勧めします。

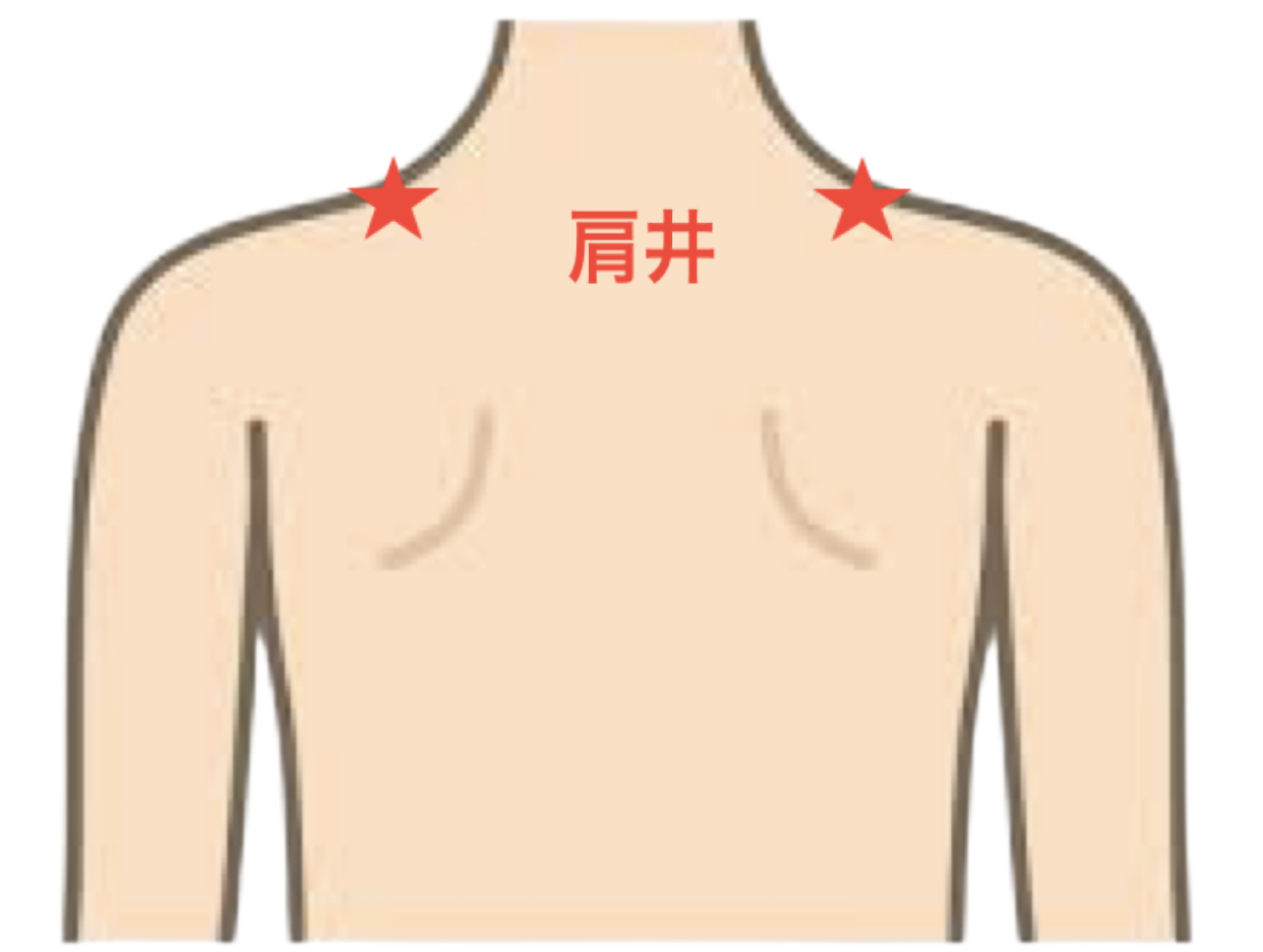

・肩井

・手三里

・曲池

肩井

肩井は、肩を上げる筋肉と大きく関係しているとされているツボです。肩井の効果は、肩から背中にかけてのこりです。首こりや頭痛、歯の痛み、四十肩、五十肩、神経に関わる病気などに対して効果的であるとされています。

四辺形間隙症候群は、肩の後ろ側から外側にかけて痛みが現れるため、肩井への刺激によって症状が和らぐことが期待できます。

手三里

手三里の効果は、首こりや肩こり、寝違えなどです。手三里は、肘の近くにあるツボのため、テニス肘などにも効果的です。

四辺形間隙症候群の症状で、腕の痺れや手の痺れなどが現れたときにおすすめのツボです。

曲池

曲池は、自分自身で回復する力を高くするツボです。曲池が効果を発揮する症状は、頭痛や肩や腕の痛みや痺れ、自律神経の乱れです。

四辺形間隙症候群では肩の痛みや腕の痺れなどの症状が現れるため、刺激をすることで効果が期待できます。

ツボの位置と押し方

肩井

肩井の場所は、肩の頂点で、両方の乳頭から直線上の場所にあります。

ツボは、中指か中指を中心とした3本の指を使って押します。押すときに皮膚に垂直に押すようなイメージで押しましょう。

手三里

手三里の場所は、腕の外側で、腕の外側にあるシワの一番外側から手首側に指3本進んだ場所です。

押すときの力加減は、ちょうど良い刺激を感じるくらいの力加減です。ほとんどの人が押すと痛みを感じます。ゆっくり押してゆっくり離しましょう。

曲池

曲池は、肘を曲げたときにできるシワの外側の端にあるツボです。探すときは、大きく肘を曲げ、肘の内側の関節部にできる深いしわの親指側の端で押した時に痛みを感じる場所を探しましょう。

押す時はゆっくりと痛気持ち良い力で押します。お灸をすることもお勧めです。