関節水腫【ひざの水の再吸収について】

公開日:2019年 12月23日

更新日:2025年 12月15日

本日は関節水腫とひざに水がたまりやすい方について解説させていただきます。

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

関節水腫は、鍼灸で改善しやすい症状で、利用者数114名のうち、完全回復、良好あわせて74名です。

関節水腫とは、関節内に非常に多く水が溜まった状態のことです。特に膝に見られることが多く、痛みや腫れを生じることがあります。

膝に問題がある人は水が溜まっている人が多いです。膝に水が溜まって抜いた後にどんどん溜まっていくため、改善しているのかどうか混乱している人が多くいます。

無理な外力が加わったり、反復動作を繰り返したりすると、滑膜が刺激されて炎症を起こします。

炎症により滑膜が変性変化を起こし、滑液が多く分泌されてきます。

滑液の分泌と吸収のバランスがくずれ、滑液が分泌過多となり、関節に水がたまる関節水腫を起こします。

関節水腫の原因は、外傷や過度な運動による関節の損傷関節炎、変形性膝関節症、リウマチ関節炎などです。他にも感染や血漿性関節炎、痛風などによって関節水腫を起こすこともあります。

これらの原因が関節内の液体の過剰酸性を促してしまい、その結果膝に水が溜まった状態になるのです。加齢や反復動作による筋緊張、O脚で関節水腫を起こすこともあります。

主な原因

1. 外傷や過度の使用

・急性外傷

打撲や捻挫: 関節を強く打ったり捻ったりすることで、関節内で出血や炎症が起こり、関節液が過剰に分泌されます。

骨折: 骨折が関節面に及ぶと、関節内で炎症が起こり、関節液が増加します。

・過度の使用

反復動作: 長時間同じ動作を繰り返すことで関節にストレスがかかり、炎症が生じて関節液が増えることがあります。

スポーツや重労働: 特に膝関節や足関節など、負担のかかる関節に炎症が起こりやすくなります。

2. 炎症性の病気

・関節リウマチ

自己免疫反応: 関節リウマチは自己免疫疾患であり、免疫系が誤って自身の関節組織を攻撃します。これにより関節内で炎症が生じ、関節液が増加します。

・痛風

尿酸結晶の沈着: 血中の尿酸濃度が高くなると、尿酸結晶が関節内に沈着し、激しい炎症を引き起こします。これにより関節液が過剰に分泌されます。

・感染性関節炎

細菌感染: 関節に細菌が侵入し感染を引き起こすと、強い炎症反応が起こり、関節液が増えます。例として、化膿性関節炎などがあります。

3. 変性の病気

・変形性関節症

関節の摩耗: 加齢や過度の使用により、関節軟骨が摩耗し、骨と骨が直接接触することで炎症が生じます。これにより関節液が増加します。

4. 血液の病気

・血友病

血液凝固異常: 血友病などの血液凝固障害がある場合、関節内で出血しやすくなり、これが原因で関節液が増えることがあります。

5. その他の原因

・代謝性疾患

偽痛風: ピロリン酸カルシウム結晶が関節内に沈着し、炎症を引き起こすことで関節水腫が発生します。

・内分泌異常

甲状腺の病気: 甲状腺機能低下症やその他の内分泌異常が関節の炎症を引き起こし、関節液の増加を招くことがあります。

6. 関節液の特徴

・関節液の性質

透明で粘性がある: 健康な関節液は透明で粘性がありますが、炎症や感染がある場合は、濁ったり色が変わったりします。

細胞数と化学成分: 関節液中の細胞数や白血球数、尿酸濃度などの化学成分は、原因の判断に役立ちます。

関節水腫の主な症状は、膝の腫れや痛み、熱感、動きの制限

関節水腫の主な症状は、膝の腫れや痛み、熱感、動きの制限です。特に腫れが目立ち、膝が大きくなったように感じることがあります。曲げようと思えば曲げれますが、腫れによって張ってしまって痛い、正座できないという人が多いです。

膝の痛みや腫れは関節の内側、外側、裏側に感じることが多く動かすとさらに悪化することがあります。症状の感じ方は人によって違い、動くと楽になる人もいますが、膝の強張りを感じ、完全に曲げたり伸ばしたりすることが難しくなります。

関節水腫は膝蓋跳動がみられる。

関節水腫の判断に膝蓋跳動試験をおこないます。あおむけになって、施術者は両手でひざを軽く圧迫します。

関節水腫の場合、膝蓋骨が大腿骨の関節面より浮き上がります。膝蓋骨の圧迫により、お互い関節面が衝突し、コツコツという音が聞かれたり、その衝撃が指先に感じられます。

なぜ水が溜まっているのが重要

ひざに水がたまったら、関節水腫の原因を調べる必要があります。細菌感染、病原菌による場合は病院の指示に従って処置してください。

ランニングや自転車、バランスの左右差で起こった関節水腫は、改善しても再び起こす特徴があります。運動、バランスでおきた症状は当院で対応できます。

主な症状

1. 腫れ

・関節の膨張

目に見える腫れ: 関節が明らかに膨らみ、腫れている状態が見られます。通常、片側の関節が腫れることが多いですが、複数の関節が腫れる場合もあります。

・触った時の腫れ

触ると感じる膨張感: 関節を触ると、通常よりも膨らんでいることがわかります。関節内の液体が溜まっているため、押すと柔らかく感じることがあります。

2. 痛み

・関節の痛み

鋭い痛み: 急性の炎症や外傷による場合、鋭い痛みを感じることがあります。

鈍い痛み: 慢性の炎症や変形性関節症などの病気の場合、鈍く持続的な痛みを感じることが多いです。

・痛みの強さ

動作時の痛み: 関節を動かすときに痛みが増すことがあります。特に荷重をかけると痛みが強くなる場合があります。

安静時の痛み: 安静にしていても痛みを感じる場合があります。夜間や朝方に痛みが強くなることもあります。

3. 可動域の制限

・関節の動きの制限

動かしにくさ: 関節内に液体が溜まることで、関節が動かしにくくなります。可動域が制限され、通常の動作が困難になることがあります。

・スティッフネス

朝の硬直: 朝起きたときや長時間同じ姿勢でいた後に関節が硬直し、動かすのが困難になることがあります。

4. 熱感と発赤

・熱感

関節の温かさ: 炎症がある場合、腫れた関節が触って温かく感じることがあります。これは炎症による血流の増加が原因です。

・発赤

赤み: 関節の皮膚が赤くなることがあります。これは炎症反応の一部として現れることが多いです。

5. 感覚の変化

・しびれや麻痺感

神経の圧迫: 関節内に溜まった液体が神経を圧迫することで、しびれや麻痺感を感じることがあります。特に膝や肘などの関節でよく見られます。

6. その他の症状

・疲労感

全身の疲労: 関節水腫が長期間続くと、慢性的な痛みや不快感から全身の疲労感を感じることがあります。

・機能障害

日常生活への影響: 痛みや可動域の制限により、歩行、持ち上げ動作、階段の上り下りなど、日常生活の動作が困難になることがあります。

・関節の変形

長期的な変形: 慢性的な炎症や変形性関節症の場合、関節の構造が変形し、外見上の変化が見られることがあります。

関節水腫の対処方法で大事なことは安静にすることです。

氷嚢を使って思いっきり冷やすことで腫れや痛みを軽減することができます。加えて膝を心臓よりも高く上げることによって腫れを引かせる効果も期待できます。

湿布などの抗炎鎮痛剤を使って対処することもありますが関節水腫は再発しやすいため、予防法が一番大事です。過度な運動や膝に負担がかかることを極力避け、適度な運動で筋力を鍛えましょう。特に膝周りの筋力を鍛えることで関節にかかる負担を軽減できます。

関節水腫は関節内の循環の回復がポイント

関節水腫とは、関節の中にある関節包内で起きます。関節が動きやすいようにするため、クッションの役割を果たす部分です。関節包内は液体で満たされており、常に循環されております。

循環のバランスが悪くなることで、異常に溜まり、関節水腫を起こします。当院は、関節包に直接処置をすることで、関節包内の循環をよくさせます。

関節包内の循環が改善されると、関節水腫はおさまります。

関節水腫をおこしている側に、大きなストレスがかかっているため、関節水腫になりやすいです。当院ではカラダのゆがみも一緒に改善して関節水腫が起きづらいカラダにしていきます。

関節水腫は、歩くことも困難なレベルの症状でも水がひくケースもありますが、軟骨に異常がある場合は非常に回復しにくい傾向があります。

関節水腫は、鍼灸で改善しやすい症状で、利用者数114名のうち、完全回復、良好あわせて74名です。

関節水腫の病院での主な対応

関節の負担軽減: 関節の炎症がおさまるまで、関節に負担をかけないように安静を保ちます。必要に応じて、サポーターや装具を使用して関節を固定することがあります。

鎮痛薬と抗炎症薬: 痛みと炎症を軽減するために、非ステロイド性抗炎症薬やアセトアミノフェンを使用します。

ステロイド注射: 関節内にステロイド薬を注射して、強い炎症を迅速に抑えます。この方法は、急性の炎症や激しい痛みがある場合に有効です。

抗生物質: 感染性関節炎の場合、細菌感染を改善するために抗生物質を使用します。

関節穿刺: 関節内に針を挿入して余分な関節液を排出します。これにより、関節の圧力を減少させ、痛みを緩和します。同時に、関節液を採取して分析し、原因を特定します。

関節水腫の主な予防法

定期的なストレッチ: 関節の柔軟性を保つために、日常的にストレッチを行います。特に、関節の周囲の筋肉をしっかりと伸ばすことが重要です。

筋力トレーニング: 関節を支える筋肉を強化することで、関節への負担を減らします。体幹を中心とした筋力トレーニングや、関節周囲の筋肉を鍛えるエクササイズを行います。

ウォーキング: 低衝撃の運動であるウォーキングは、関節に負担をかけずに全身の血流を促進し、関節の健康を保つのに役立ちます。

水中エクササイズ: 水中での運動は浮力が関節への負担を軽減するため、関節水腫の予防に適しています。

デスクワークの姿勢: 長時間座る場合は、背中をまっすぐに保ち、腰や膝に負担をかけないようにします。足が床にしっかりとつくように椅子の高さを調整し、モニターの位置を目の高さに合わせます。

リフトテクニック: 重い物を持ち上げる際には、膝を曲げて腰を使わずに持ち上げるようにします。背筋をまっすぐに保ち、物を体に近づけて持ち上げることが重要です。

バランスの取れた食事: 健康的な食事を心掛け、過剰な体重増加を防ぎます。特に、糖質や脂質の摂取を適度に抑え、野菜や果物、たんぱく質をバランスよく摂取します。

定期的な運動: 適正体重を維持するために、日常的に運動を行います。体重を管理することで、関節への負担を減らすことができます。

適度な休憩: 長時間同じ姿勢で作業する場合は、1時間に1回程度は立ち上がってストレッチを行い、関節の疲労を防ぎます。

質の良い睡眠: 十分な睡眠を取ることで、体全体の回復を促進し、関節の健康を保ちます。

アイシング: 運動後や関節に負担がかかったと感じたときは、アイシングなどを用いて関節の回復を助けます。

オメガ-3脂肪酸: 魚やナッツに含まれるオメガ-3脂肪酸は、炎症を抑える効果があります。サプリメントとして摂取することも有効です。

ビタミンDとカルシウム: 骨の健康を保つために、ビタミンDとカルシウムを適切に摂取します。日光浴や乳製品の摂取が推奨されます。

コラーゲン: 関節軟骨の構成成分であるコラーゲンを摂取することで、関節の健康をサポートします。

膝に水が溜まる原理

膝に水が溜まる原理を理解するためには膝の構造から理解する必要があります。

水が溜まる関節は、膝の人がほとんどです。膝の関節には通常、2〜4mlの滑液が含まれています。

膝は、大腿骨、膝蓋骨、脛骨の3つの骨で構成されており、3つの骨の間に関節包というクッションの役割を果たす袋があります。この中に滑液という水が詰まっていてクッションの役割を果たしています。滑液は関節の潤滑や衝撃収取の役割を果たしており、関節包の内側を覆う滑膜で産生されています。

関節運動によって滑液は関節内を循環しています。滑液は、運動によって押し出され、滑膜の毛細血管、リンパ管を通じて再吸収されています。関節包内で循環しているのです。

正常な状態ではこの産生と再吸収のバランスが保たれていますが、関節に炎症が起きたり損傷が起きるとこのバランスが崩れてしまいます。そして、10ml以上になると関節が腫れ、動きの制限を起こす原因になるのです。

関節を触って熱を持っていなければ水は再吸収できます。

熱を持っている場合は1日30分〜1時間、氷嚢で思いっきり冷やしましょう。この時、湿布ではなく氷嚢で思いっきり冷やすことが大事です。

筋肉を鍛えようとしても熱が引かなければ全然痛みは引かずどんどん悪化していくため、思いっきり冷やしましょう。

関節水腫のセルフケアは、委中を引っ張ることです。膝の周りの皮膚を伸ばすことで関節包の中の滑膜が正常な状態を取り戻します。

循環している関節包の水が溜まってしまうパターンは2つあります。蛇口の水が出過ぎているパターンと排水溝が詰まっているパターンです。

熱感がある場合→排水溝が詰まっているパターン

熱感がない場合→蛇口の水が出過ぎているパターン

蛇口を閉めれば水は引くように、膝の周りを摘んで引っ張ることで関節包が刺激され、元に戻ろうとして水が引いていきます。できれば張っている部分をにぎにぎ摘むことで非常に効果が出ます。

ベーカー嚢腫といい膝の方に腫れている人は水を抜いてもらわないといけないこともありますが、自然発生の人や熱感がある人は自分で対処できることもあるため是非セルフケアを行ってみてください。

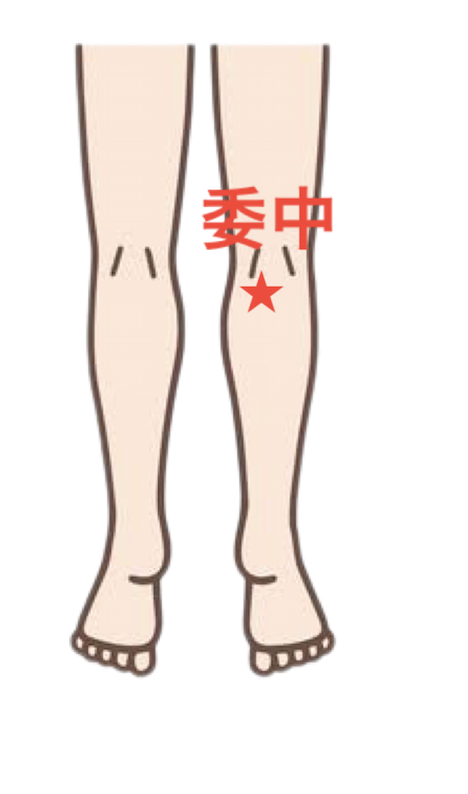

・委中

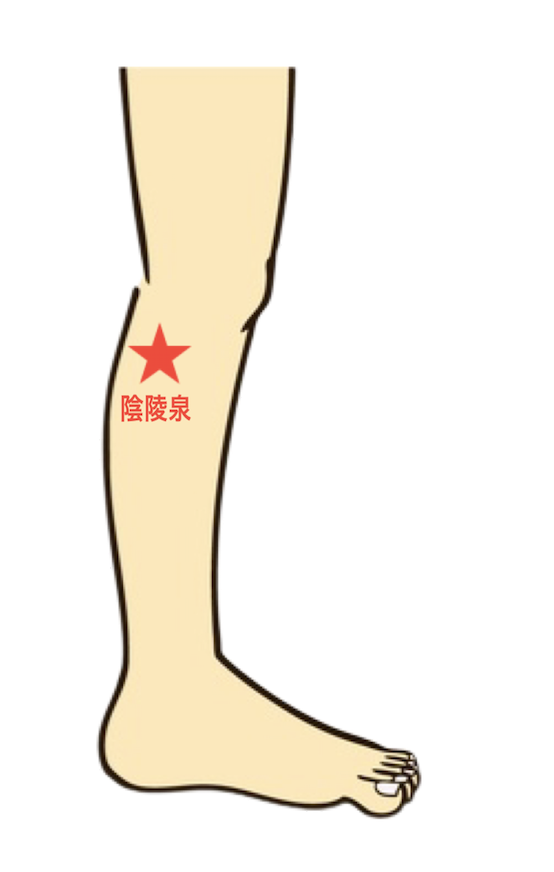

・陰陵泉

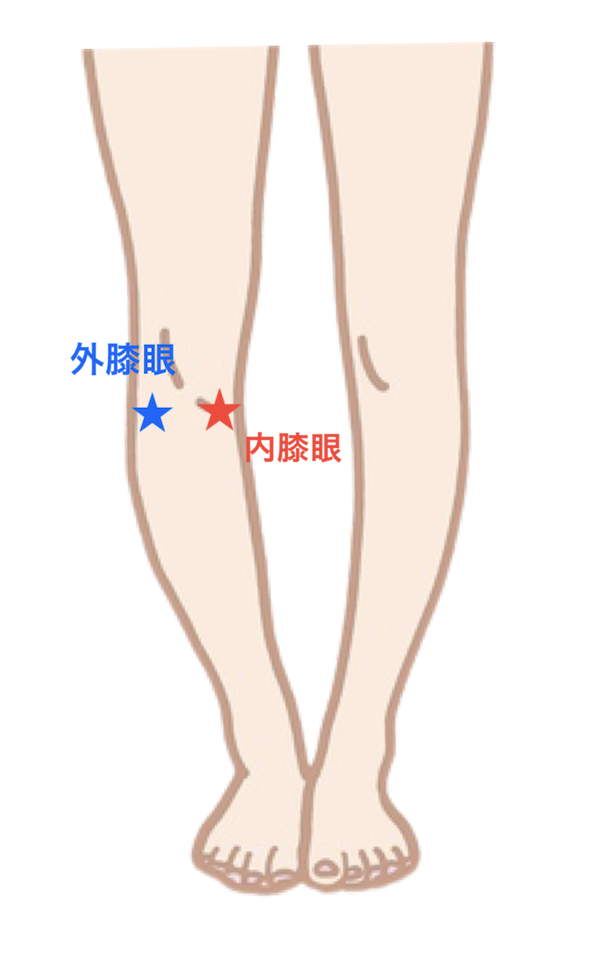

・内膝眼

・外膝眼

委中

委中は、ギックリ腰、坐骨神経痛、膝の痛み、足腰のだるさや足のむくみ、動きの改善に効果的なツボです。

膝の水は、膝の滑膜から水の産出と吸収が繰り返されています。お灸の浸透熱が滑膜を刺激することで膝の水が回復し、滑膜の吸収率アップするのです。

膝の裏にあるツボのため、委中の皮膚を伸ばすことで関節包の中の滑膜が正常な状態を取り戻してくれます。

陰陵泉

陰陵泉は、水分代謝を促す効果のあるツボです。また、消化を助け、排尿を促す効果もあるため、冷えや冷えによる痛みやむくみ、腹部の張り、排尿トラブルなどに効果を発揮します。

陰陵泉には滑膜の炎症に対しても効果があると言われています。関節水腫で腫れている場所は冷やすことが大事でお灸をして温めてはいけません。お灸を行う場合は炎症を鎮める効果が期待できる陰陵泉におこないましょう。

内膝眼

内膝眼は、膝の痛みに効果を発揮するツボのため、関節水腫で膝が痛いときに効果が期待できるツボです。

内膝眼と外膝眼は効果は同じで、外膝眼も膝の痛みに効果的です。同時に刺激してあげると良いでしょう。

ツボの場所と押し方

委中

委中は、膝の裏の真ん中にあるツボです。膝の裏側のくぼんでいる部分のちょうど真ん中で分かりやすい場所にあります。

関節水腫の場合は、委中の周りの皮膚をにぎにぎと摘んで伸ばしていきましょう。

陰陵泉

陰陵泉は、膝の内側の下にあります。足の内くるぶしから骨の内側を真上に進むと、ひざ下で指が止まるへこんでいる場所にツボがあります。

押すときは親指を使って押しましょう。

内膝眼

内膝眼は、膝のお皿のすぐ下の内側にあるくぼんでいる場所にあります。外膝眼は、膝のお皿のすぐ下の外側にあるくぼんでいる場所にあります。

押すときは、左右同時に押します。膝全体を手で包み込むようにして揉みながら、人差し指と中指でツボを押しましょう。

- 特に対応することが多い症状

- 筋肉、骨のお悩み

- 消化器のお悩み

- 皮膚のお悩み

- 神経のお悩み

- 循環器のお悩み

- 眼のお悩み

- 耳鼻咽喉のお悩み一覧

- 泌尿器のお悩み一覧

- 女性のお悩み一覧

- 脳神経のお悩み一覧

- 子供のお悩み一覧

- がんの種類一覧

- 内分泌のお悩み一覧

- 自律神経のお悩み一覧

- 鍼灸・東洋医学について