外陰部掻痒症の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 8月23日

更新日:2024年 10月15日

本日は外陰部掻痒症について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 外陰部掻痒症とは

- 外陰部掻痒症の原因

- 外陰部掻痒症の症状

- 外陰部掻痒症の改善方法

- 外陰部掻痒症のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

外陰部掻痒症の原因は、外陰部の乾燥、感染症、皮膚過敏症です。

特に外陰部の乾燥が原因で起こる外陰部掻痒症は、閉経した後の女性に多く、感染症が原因で起こる外陰部掻痒症性は成熟期の女性に起こることが多いです。

皮膚過敏症は、体の中の菌の感染を防ぐための機能が弱くなり細菌の感染に対しても弱い状態になることです。これは、日本人に多いきれい好きな性格によって必要以上に体を洗いすぎることで起こります。

細菌に対して弱い状態になるだけではなく、下着やおりものシートなどによってむれたり摩擦が起きたりすることで痒みが起きることもあります。

外陰部掻痒症の主な原因とかゆみを発症しやすい人

・皮膚疾患

接触性皮膚炎: 外陰部は非常に敏感な部位です。石鹸、ボディローション、洗剤、柔軟剤などに触れることで、皮膚が刺激されてかゆみが生じることがあります。

・感染症

カンジダ膣炎: カンジダ菌による真菌感染症が原因で、外陰部のかゆみや赤み、腫れを引き起こします。

細菌性膣炎: 細菌のバランスが崩れることで起こります。この場合はかゆみとともに異常なおりものの増加や異臭を伴うことがあります。

性行為感染症: 性行為によって感染するクラミジアや淋病、ヘルペスウイルス感染などが起こった場合も外陰部にかゆみを引き起こす原因になります。

・ホルモンバランスの変化

閉経後の萎縮性膣炎: 閉経に伴うエストロゲンの減少によって、外陰部や膣の粘膜が薄くなり、乾燥しやすくなります。乾燥することからかゆみが生じることがあります。

・その他の病気

外陰扁平苔癬: 慢性的な皮膚の病気です。外陰部の皮膚が硬くなり、かゆみを伴います。

外陰癌: 持続的な外陰部のかゆみは、外陰癌などの深刻な病気の初期症状である可能性もあります。ただしこれは稀なケースのため心配しすぎなくても良いです。

アトピー性皮膚炎: アトピー性皮膚炎の人は、外陰部を含む皮膚のバリア機能が低下している状態です。そのため乾燥やかゆみを引き起こしやすいです。

〈かゆみを増してしまう要因〉

きつい衣服や下着、長時間の座り仕事などで外陰部への摩擦や圧迫、下着の素材やトイレットペーパー、洗浄剤などに対するアレルギー反応、精神的なストレスや不安なども関係していると言われています。

〈発症しやすい人〉

・乾燥肌の人

・抗生物質を使っている人

・妊娠中の人

・免疫力が低下している人

外陰部掻痒症の症状は、外陰部から肛門にかけて強いかゆみや痛痒さを感じることです。

強い痒みや痛痒さは外陰部の一部または全体に感じます。場合によっては、痒い部分に赤みが出ることもあります。強い痒みから掻いて傷ができると化膿してしまうこともあります。

外陰部掻痒症のかゆみの程度は軽度から強烈なものまで幅広く、日常生活に支障をきたすこともあります。外陰部が腫れることもあります。腫れは、特にかゆみが強くて掻き続けた場合に見られることが多いです。

炎症や腫れがひどくなると、かゆみに加えて痛みや不快感が現れることもあります。また、外陰部が乾燥してヒリヒリとした感覚がすることもあります。この乾燥感は特に皮膚が敏感になっている場合やアトピー性皮膚炎などのがある場合に見られます。

慢性的なかゆみが続くと掻きすぎや摩擦によるダメージによって、外陰部の皮膚が硬くなり、ひび割れや厚みが増すことがあります。掻きすぎや摩擦によるダメージによって

感染症が原因の場合、かゆみに加えて異常なおりものが増加することがあります。おりものが黄色や緑色になったり、異臭がする場合は感染症の可能性があります。

陰部の痒みに使うことのある市販の薬

脱毛を行うと、陰部の皮膚が敏感になることがあります。これによってかゆみが発生することがあります。脱毛した後、皮膚に小さな傷や炎症が起きたり、毛が再び生える過程で毛穴が詰まったりすることで、かゆみが引き起こされることがあります。

脱毛後、毛が皮膚の中に埋もれてしまう埋没毛が発生することで皮膚が炎症を起こし、かゆみや赤みが生じることもあります。また、脱毛クリームやワックス、シェービングジェルなどの化学物質に対して、皮膚がアレルギー反応を起こしかゆみや炎症が発生することもあります。

脱毛後、皮膚が乾燥しやすくなる場合があります。乾燥した皮膚はかゆみを引き起こしやすく、特に陰部のデリケートな皮膚は影響を受けやすいです。保湿が不足すると、かゆみが続く可能性があります。

脱毛そのものがホルモンに直接影響を与えることはありません。しかし、ホルモンバランスの乱れが皮膚の状態や毛の成長に影響を与えることがあります。

脱毛後のアフターケアが不十分な場合、皮膚が刺激を受けやすくなり、かゆみや炎症が発生する可能性があります。脱毛後は、適切な保湿や抗炎症クリームを使用することをお勧めします。

・蠡溝

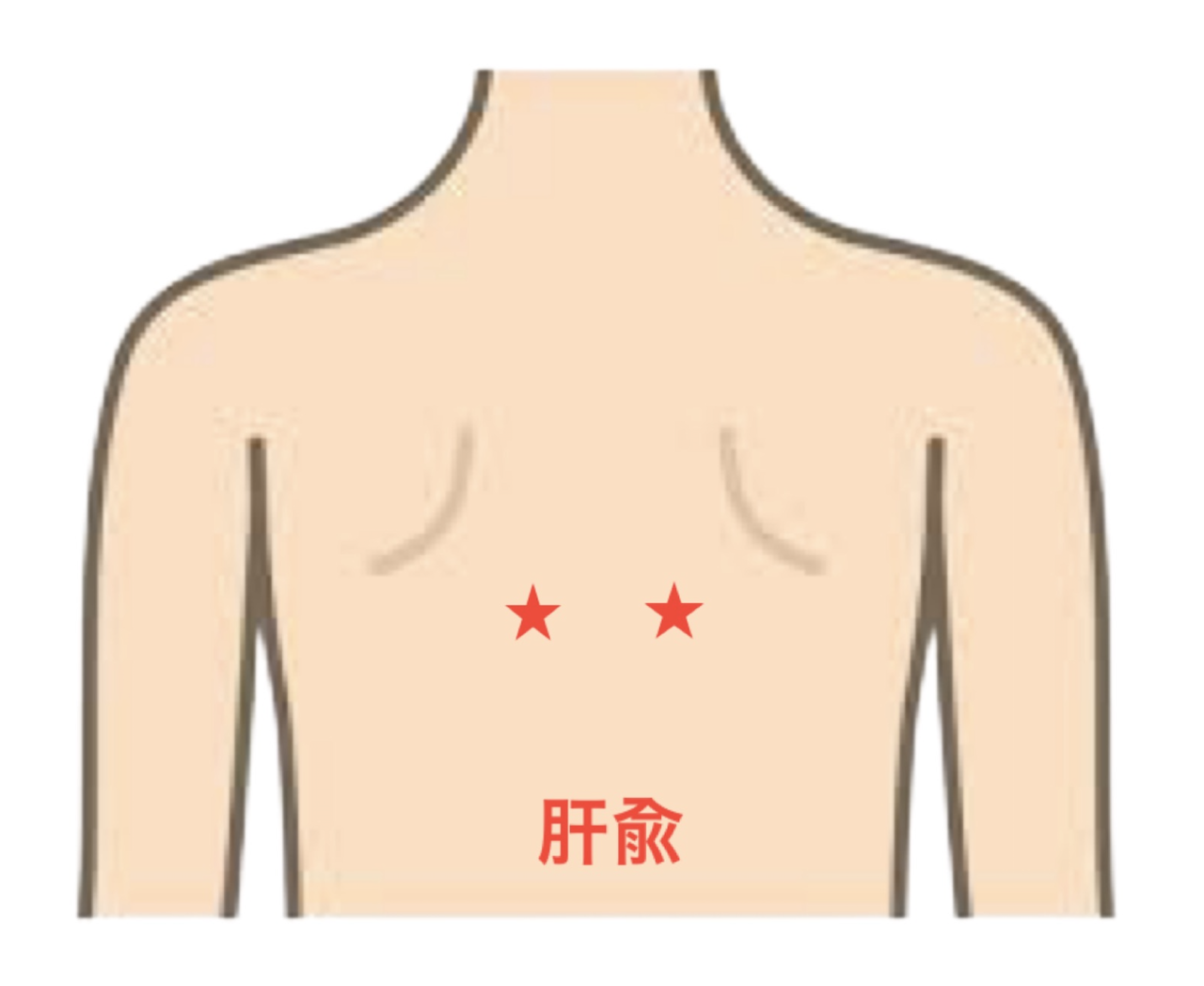

・肝兪

・太淵

蠡溝

蠡溝は、子宮と非常に深い関係のあるツボです。そのため、婦人科系や泌尿器科系の問題などに対して使われます。

外陰部掻痒症だけではなく、生理不順や生理痛、赤色帯下、排尿困難や遺尿、膀胱炎などにも効果を発揮します。他にも、ヘルニアや下腿の萎縮や麻痺などにも効果が期待できるツボです。

肝兪

肝兪は、肝経の気の巡りを良くする効果があります。そのため、肝の病気に対して効果を発揮します。肝兪は、肝臓機能を高めてくれるのです。

食用不振や、二日酔い、口内炎、生理痛、月経不順、腰痛など肝に関係する症状に対して効果が期待できるツボです。

太淵

太淵は、皮膚炎や鼻炎、呼吸器の問題などに効果を発揮するツボです。痒みや赤みは、体に余分な熱が発生し、発散できないことで起きると言われています。

皮膚の働きと肺は深い関係を持っています。そのため、肝経である太淵を刺激することで、皮膚に現れる痒みや赤みに対しての効果が期待できるのです。

ツボの位置と押し方

蠡溝

蠡溝の場所は、脛の骨の中央です。内くるぶしから5寸上に上がった場所にツボがあります。

押すときは、親指を使います。ゆっくり3秒かけて押しましょう。離す時もゆっくり離します。

肝兪

肝兪は、第九胸椎棘突起の下にあるへこみから指2本ほど横に進んだ場所にあります。左右両側にあるツボです。

肝兪は背中にあるため、自分では押しにくいです。誰かに押してもらうことをお勧めします。

太淵

太淵は、手首の手のひら側にあるツボです。手のひらを上にして手首の横じわの親指側の部分を見ると、端にくぼみがあります。このくぼみがツボの場所なのです。

自分で簡単に押すことができる場所にあるため、日常的に軽く刺激をしてみましょう。