粉瘤の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2022年 5月 1日

更新日:2022年 5月19日

本日は粉瘤について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 粉瘤とは

- 粉瘤の原因

- 粉瘤の症状

- 粉瘤の改善方法

- 粉瘤のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

粉瘤は、皮膚の下に袋状の構造物が作られて、あかや皮脂が袋の中にたまることでできる腫瘍の総称です。粉瘤はアテローマとも呼ばれています。

粉瘤は、体の色々な場所にできる可能性があります。特にできることが多い場所は、背中や頬、耳たぶなどです。

粉瘤にはいろいろなタイプがあり、多くの場合は表皮嚢腫と呼ばれるタイプです。他には、多発性毛包嚢腫や外毛根鞘性嚢腫などのタイプがあります。

粉瘤とニキビを見分ける場合、粉瘤は中央付近に開口部と呼ばれる黒い点があるということがポイントの一つになります。

しかし、ニキビでも黒ニキビの場合は毛穴に詰まった皮脂が酸化して黒くなった点があるため見分けることが難しいこともあります。粉瘤の場合袋の中にたまった老廃物が臭い匂いがすることもニキビと見分けるポイントになります。

粉瘤の原因は明らかではないことが多いです。原因の一つとして、毛の生え際が狭まったり詰まったりすることや怪我をすることで皮膚の一部が中に入り込むことが考えられるとされています。

他にも、ウイルスに感染することで粉瘤ができたり、ニキビ跡に粉瘤ができたりすることもあると言われています。

粉瘤は良性腫瘍のため、ほとんどの場合は悪性になることはないと言われています。しかし、珍しいケースでは癌化したケースもあるという報告もあります。

粉瘤は、皮膚の脂腺が詰まり、脂肪や角質がたまってできる良性の腫瘍です。原因はさまざまな要因によって引き起こされます。以下では、粉瘤の原因に関連する要素を詳細に解説していきます。

脂腺の過活動

粉瘤は、脂腺が過剰に働いて脂肪や角質が詰まり、腫瘍が形成されることで発生します。脂腺の過活動は、体内のホルモンのバランスの変化や遺伝的要因によって引き起こされることがあります。

皮膚の摩擦や圧迫

皮膚の摩擦や圧迫が粉瘤の原因となることもあります。例えば、狭い服を着用しているときに摩擦が生じたり、長時間同じ部分に圧迫がかかることで脂腺が詰まりやすくなります。

皮膚の清潔度

不適切な皮膚の清潔度や過度な皮脂の分泌は、粉瘤のリスクを高めることがあります。皮膚の清潔を保つことで、脂腺の詰まりやすさを軽減することができます。

体質的要因

個人の体質によっても粉瘤が発生しやすい場合があります。遺伝的要因や体の免疫反応などが影響を与えることが考えられます。

生活習慣

生活習慣も粉瘤の発生に影響を与える要因です。不規則な食生活や睡眠不足、運動不足などは、体内の代謝やホルモンバランスに影響を及ぼすことがあり、粉瘤の発生リスクを高める可能性があります。

年齢

年齢も粉瘤の発生に関連しています。中高年層では皮膚の脂腺や組織が老化し、脂腺の詰まりやすさが増すため、粉瘤がより発生しやすくなります。

糖尿病や肥満

糖尿病や肥満の方は、代謝が乱れることで皮膚の状態が変化し、脂腺の過活動や詰まりが起こりやすくなる場合があります。

過去の手術や外傷

皮膚の手術や外傷の経験がある場合、その部分に脂腺の詰まりが起こりやすくなることがあります。

以上が、粉瘤の原因に関連する一部の要素です。粉瘤は一般的に良性であり、特に痛みや痒みを伴わない場合は問題ありませんが、大きくなったり不快感を感じる場合は病院に行くことをおすすめします。

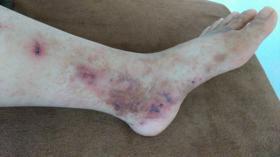

粉瘤は、初期段階では小さく白色や肌色をしています。痛みや赤みなどの症状はありません。大きくなると、黄色や黒色や青色など色が変わり、感染して痛みや赤み、腫れなどの症状が現れます。

粉瘤は良性の腫瘍ですが、中央の開口部から細菌が入り込むと化膿して赤く腫れることもあります。化膿して赤く腫れた粉瘤は、炎症性粉瘤と呼ばれ、赤く腫れ痛みがあります。

また、化膿が進むと皮膚の下の袋状の構造物が破壊されて膿がたまることもあります。

表皮嚢腫の場合は、1~数個程度の粉瘤ができることがほとんどですが、場合によってはたくさんできることもあります。多発性毛包嚢腫の場合は、背中や脇の下や胸、首などに20~30個できることもあります。

粉瘤は、皮膚の脂腺が詰まり、脂肪や角質がたまってできる良性の腫瘍です。一般的には痛みや痒みを伴わず、特に深刻な問題ではありませんが、一部のケースでは症状が現れることがあります。以下では、粉瘤の症状について詳しく解説していきます。

腫れやしこりの出現

粉瘤の最も一般的な症状は、皮膚表面に腫れやしこりが現れることです。このしこりはしばしば小さく始まり、徐々に成長することがあります。触れると柔らかく、皮膚の下で動かすことができることが特徴です。

無色または淡黄色の皮膚のしこり

粉瘤は、通常無色または淡黄色で、周囲の皮膚と同じ色をしています。ただし、皮膚の色によってはやや目立つ場合もあります。

成長の遅さ

粉瘤は一般的に成長が遅く、小さなまま数ヶ月から数年間存在することがあります。ただし、一部のケースでは急速な成長が見られることもあります。

痛みや痒みの欠如

粉瘤は通常痛みや痒みを伴いません。腫瘍が皮膚の下にあるため、外部からの刺激による痛みや痒みを感じることはありません。

炎症の徴候の欠如

粉瘤は炎症を起こしにくいため、発熱や赤み、腫れなどの炎症の徴候はほとんど見られません。

大きくなる場合の不快感

粉瘤は一般的に悪性ではないため、特に症状を伴わない場合は問題ありませんが、大きくなると周囲の組織に圧迫をかけることがあります。その結果、患部が不快感を感じることがある場合があります。

発赤や感染の合併

粉瘤が外傷を受けたり、摩擦によって刺激を受けると、周囲の組織が炎症を起こすことがあります。これにより、粉瘤の周囲が赤くなったり、感染を合併することがあります。

以上が、粉瘤の一般的な症状と特徴です。ただし、個人によって症状の現れ方や進行の仕方は異なるため、必ずしもすべての症状が当てはまるわけではありません。また、粉瘤は一般的に良性の腫瘍であり、通常の生活に支障をきたすことはありませんが、症状が気になる場合は皮膚科医に相談することをおすすめします。

粉瘤の改善方法は抗生物質や手術です。軽い炎症の場合は、抗生物質によって炎症は改善します。炎症が強い場合は表面の皮膚を切り、膿を外に出すことが必要になります。

粉瘤はほとんどの場合良性腫瘍のため、手術で切り取るかどうかは本人の意思に任せられます。しかし、大きくなった場合、切り取ることが勧められることもあります。

粉瘤は良性腫瘍ですが、炎症を起こしている場合は病院で改善を行うことが望ましいとされています。

粉瘤は、一般的には良性の腫瘍であり、特に症状を伴わない場合は通常の生活に支障をきたすことはありません。しかし、大きくなったり不快感を感じる場合、または美容的な理由から改善を希望することもあるかもしれません。以下では、粉瘤の改善法について詳しく解説していきます。

経過観察

粉瘤が小さく症状を伴わない場合、医師は経過観察を選択することがあります。粉瘤が良性であるため、特に心配な状態でなければ、一定期間定期的に診察を受けながら経過を見守る方法です。

切除手術

粉瘤を根本的に取り除くための主な改善法は、切除手術です。これは一般的に局所麻酔下で行われる比較的小さな手術で、粉瘤を皮膚から切り取ることで摘出します。切除後は縫合を行い、手術部位を消毒して絆創膏を貼ることで治療を完了させます。

針吸引法(針刺吸引法)

粉瘤が比較的小さく、周囲の組織に影響を与えない場合は、針吸引法を選択することがあります。これは局所麻酔下で行われる方法で、特殊な針を使って粉瘤の内容物を吸引して取り除く手術です。

レーザー

レーザーは、粉瘤をレーザー光線で蒸散させる方法です。特に小さな粉瘤や顔などのデリケートな部位の場合、優れた方法として利用されることがあります。

放射線

一部の場合、粉瘤の再発を抑制するために放射線が選択されることがあります。局所的に放射線を照射することで、粉瘤の細胞の成長を抑える効果があります。

小さな粉瘤で症状が軽度の場合は、自然に改善することを促す方法もあります。温湿布を使った保湿や、湿疹に対するステロイド外用薬の使用などが含まれます。ただし、自己判断せずに必ず専門医に相談することが重要です。

改善法は症状や状態によって異なりますので、個々の症例に応じて医師が最適な改善法を提案してくれます。また、粉瘤は自己判断せず、必ず皮膚科医の診断を受けることをおすすめします。自己処理や不適切な改善方法は感染や炎症を引き起こす可能性があるため、専門医の指導のもとで改善を行うことが大切です。

手術で改善を行う場合は、腫瘍の大きさや発生している部位などを総合的に判断して、適切な手術法を選ぶことが大事になります。

へそ抜き法という手術法もあります。へそ抜き法は、局所麻酔をし、表面の皮膚の開口部に直径4mm程度の円筒状のメスを刺し込み、袋状の構造物の一部を表面の皮膚と一緒にくり抜く方法の手術です。

へそ抜き法は手術にかかる時間が短いという良い点がありますが、完全に傷がふさがるまでにかかる期間が長く、約数週間かかることもあります。

また、手術を行った後は出血の可能性があるため、手術をした後は医師の指示のもと行動することが大事です。具体的には手術の当日や次の日は飲酒や運動を控えるなどのことが必要になります。

粉瘤の改善方法は、一般的には小さな手術や針吸引法、レーザーなどが選択されます。以下では、実際の改善の例について詳しく解説していきます。

ケース1:切除手術

Aさんは、腕の内側に小さなしこりができて気になっていました。症状は特になく、触ると柔らかいしこりが確認できましたが、外見上は目立ちませんでした。Aさんは皮膚科に行き粉瘤の可能性があると判断されました。

医師は、粉瘤が小さいため経過観察が可能と説明しましたが、Aさんは不安なので取り除きたいと伝えました。そこで、Aさんは局所麻酔を受けながら切除手術を行うことになりました。手術では粉瘤の周囲の皮膚を消毒し、局所麻酔を施した後、細かい切開を行い粉瘤を摘出しました。手術自体は15分程度で終わり、縫合後に絆創膏を貼って終了しました。

Aさんは手術後数日で縫合が取れ、傷口もきれいに改善していきました。定期的に病院に行きながら経過を観察し、再発しないように気を付けるよう医師からアドバイスされました。

ケース2:針吸引法

Bさんは、顔の頬に小さなしこりができたと気になっていました。特に症状はなく、触るとやや硬いしこりを感じることができました。Bさんは皮膚科に行き、粉瘤の判断を受けました。

医師は、しこりが小さいため切除手術をする必要はないと説明し、針吸引法を選択しました。針吸引法は局所麻酔を受けながら行われる方法で、特殊な針を使って粉瘤の内容物を吸引して取り除きます。手術自体は10分程度で終わり、局所麻酔が切れた後は腫れや痛みを感じることはありませんでした。

Bさんは手術後、しこりがほとんど見えなくなり、数日で傷口がきれいに治っていきました。医師からは経過観察が必要であるとアドバイスされ、再発しないように注意することを念頭に置いています。

ケース3:レーザー

Cさんは、首の後ろに小さなしこりができていることに気付きました。特に痛みやかゆみはなく、触るとしこりがあることが確認できました。Cさんは皮膚科に行き、粉瘤の可能性があるとされました。

医師は、しこりが小さいため外科的な方法を行う必要はないと説明し、レーザーを提案しました。レーザーは局所麻酔を必要とせず、レーザー光線を使って粉瘤を蒸散させる方法です。手術自体は短時間で終わり、傷口もほとんど目立たないため、顔や首などのデリケートな部位にも適しています。

Cさんは手術後、しこりがほとんど感じられなくなり、レーザーを選択して良かったと感じています。再発を防ぐためにも定期的に病院に行くことを決めました。

これらは一部の例であり、粉瘤の改善方法は症状や状態によって異なります。また、改善方法の選択は希望や医師の判断によっても変わることがあります。専門医との相談を通じて適切な方法を決定することが大切です。