運動誘発性アレルギーの鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2023年 2月 2日

更新日:2025年 3月 3日

本日は運動誘発性アレルギーの鍼灸について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 運動誘発性アレルギーとは

- 運動誘発性アレルギーの原因

- 運動誘発性アレルギーの症状

- 運動誘発性アレルギーの改善方法

- 運動誘発性アレルギーのまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

運動誘発アレルギーの原因は、運動によってアレルギー反応で重要な役割をしている肥満細胞からヒスタミンが放出されることです。

ヒスタミンが、気管支を収縮させたり、血管透過性を高めて血管の外側の組織に体液を漏れ出させたりします。そのため、呼吸困難や浮腫や血圧低下が起こるのです。

どのくらいの強度の運動を行うことで運動誘発アレルギーが起こるのかということは人によって違います。

主な原因

身体温度の上昇:運動により体温が上昇すると、一部の人々ではアレルゲンに対する反応が高まります。これは、体温がアレルゲンに対する免疫系の反応を変化させるためです。

食事との関連:運動誘発性アレルギーは、特定の食品を摂取した後に運動をすることで引き起こされることがあります。この場合、食品がアレルゲンとして機能し、運動がその反応を誘発します。

運動の強度:運動の強度が高いほど、アレルギー反応を起こしやすくなる可能性があります。激しい運動は免疫系に大きな影響を与え、アレルギー反応を引き起こすことがあります。

個人の免疫系の状態:運動誘発性アレルギーは、個人の免疫系の特定の状態に依存しています。免疫系が特定のアレルゲンに過敏に反応する傾向がある人では、運動がその反応を引き起こすトリガーとなることがあります。

環境要因:外での運動中に花粉や他の環境アレルゲンに曝露されることも、運動誘発性アレルギーの原因となり得ます。

運動誘発性アレルギーの症状は、じんましんや赤みやかゆみなどの皮膚症状、咳や呼吸困難などの呼吸器症状、おう吐や腹痛、下痢などの消化器症状などです。

意識障害や血圧低下などのショック症状を起こすこともあります。多くの場合、アナフィラキシー反応が起きるときには初めの段階で不安感を感じ、次にチクチクした感じとめまいが起こります。

主な症状

皮膚症状:かゆみや発疹(特に蕁麻疹)、赤みや発赤、皮膚の腫れや炎症

呼吸器症状:呼吸困難、咳、喉の違和感や痛み、喘鳴

消化器症状:胃痛、吐き気、下痢、腹部の膨満感

全身的症状:倦怠感、眩暈、頭痛、脱力感

重篤な症状:急激な血圧低下、意識の混濁または喪失、強い息苦しさや喘息のような症状、重度の蕁麻疹や皮膚の反応

運動誘発アレルギーの改善方法は、薬とアレルギー反応が起こる運動を避けることです。

起きてしまった症状に対しては、ヒスタミンの作用をブロックする抗ヒスタミン薬や、それ以上症状が悪化しないようにするために副腎皮質ステロイド薬を使います。

ただし、運動誘発アレルギーの改善を行う上で目標にすることは、運動をしても症状が出ないようにすることです。体力をつけたり、運動をするときには約15分前に薬を飲んだりして症状が起こらないようにしていきます。

主な改善方法

・運動の管理

運動の強度を調整する:激しい運動を避け、軽度から中等度の運動にする。

運動前のウォーミングアップ:十分なウォーミングアップを行うことで、体の調整を助ける。

運動後のクールダウン:運動後にはゆっくりと体を冷まし、徐々に通常の状態に戻す。

・食事との関連

運動前の食事を避ける:運動する2~3時間前には食事を摂らないようにする。

特定の食品の摂取を避ける:アレルギー反応を引き起こす食品を特定し、避ける。

・薬物方法

抗ヒスタミン薬:症状が出る前に抗ヒスタミン薬を服用することで、症状を予防または軽減できる。

他のアレルギー薬:医師の指示に従って、必要に応じて他のアレルギーの薬を使用する。

・環境への配慮

運動環境を選ぶ:花粉などのアレルゲンが多い場所や時間帯を避ける。

室内での運動を検討する:屋外のアレルゲンに敏感な場合は、室内での運動を選ぶ。

・ストレス管理

リラクゼーション:ストレスはアレルギー反応を悪化させる可能性があるため、リラクゼーション技法を実践する。

十分な休息:十分な睡眠と休息をとることで、身体の免疫システムをサポートする。

・医師との定期的な相談

定期的なフォローアップ:アレルギーの専門医と定期的に症状や治療計画について相談する。

・抗ヒスタミン薬:セチリジン(ザイザル、ジルテックなど)、ロラタジン(クラリチンなど)、フェキソフェナジン(アレグラなど)

抗ヒスタミン薬は、アレルギー反応を引き起こすヒスタミンの作用をブロックし、かゆみ、蕁麻疹(じんましん)、発赤などの症状を軽減します。運動前に服用することで予防効果が期待できます。

・ロイコトリエン受容体拮抗薬:モンテルカスト(シングレアなど)

ロイコトリエンはアレルギー反応に関与する物質であり、この薬はその作用を阻害し、呼吸器系の症状を軽減します。

アドレナリン自己注射器(エピペンなど):アナフィラキシーのリスクがある場合、アドレナリン自己注射器を携帯し、緊急時に使用することが推奨されます。アドレナリンはアナフィラキシーの症状を迅速に抑制する作用があります。

・β2アゴニスト(気管支拡張薬):サルブタモール(ベントリンなど)

運動誘発性喘息の症状がある場合、運動前に吸入することで気管支を拡張し、呼吸を楽にします。

運動を行う前に特定の食品を食べると症状が出るという人もいます。この場合、食物依存性運動誘発アナフィラキシーと呼ばれます。通常は食べ物を食べてから2時間以内に運動をすると起きることが多いと言われています。

原因となる食べ物で1番多いものは小麦で、食物依存性運動誘発アナフィラキシーの約6割の人は小麦によって発症するとされています。次にエビ、イカが続いて多いです。

食物依存性運動誘発アナフィラキシーでは、原因となる食べ物を食べないようにすることが大事です。

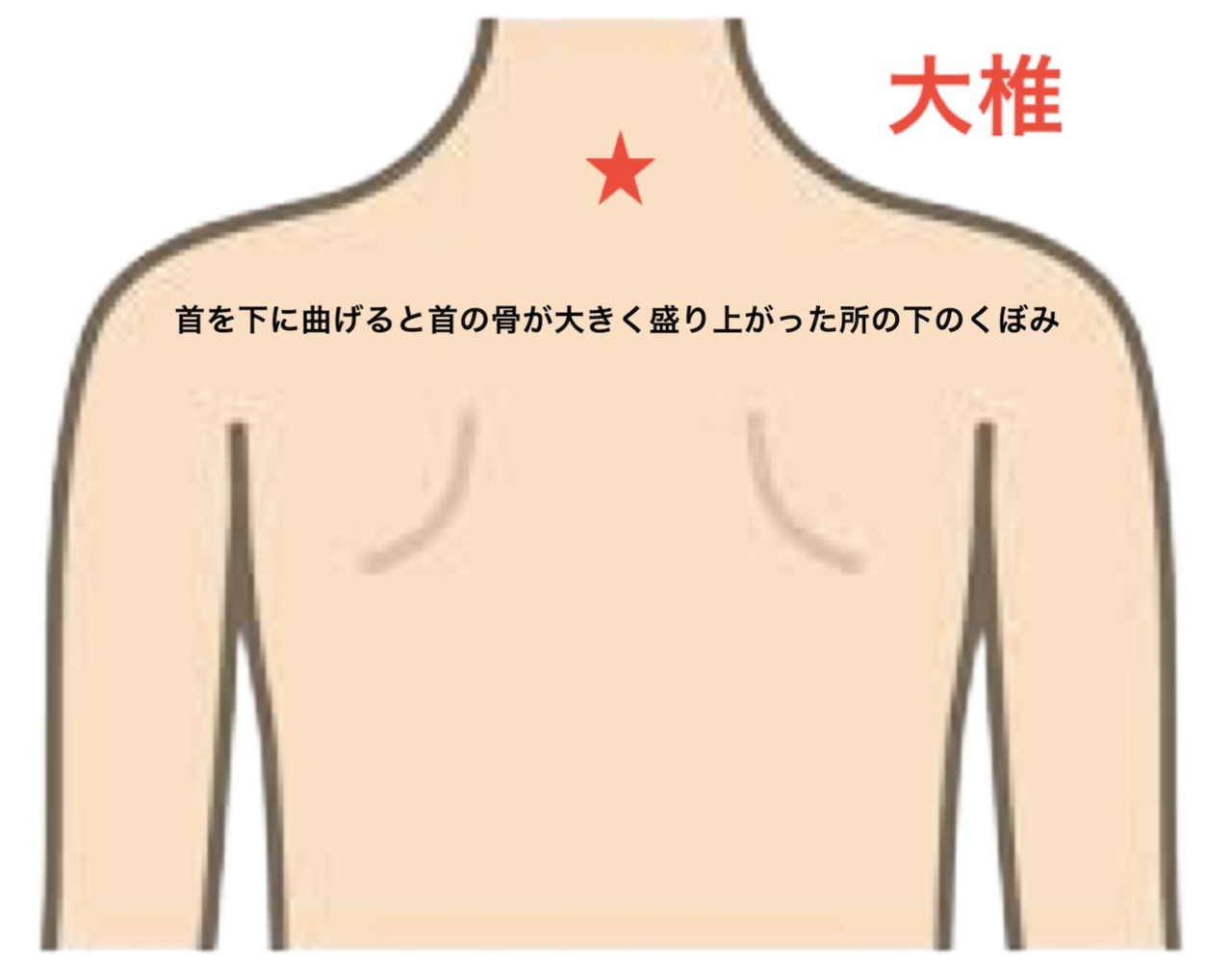

・大椎

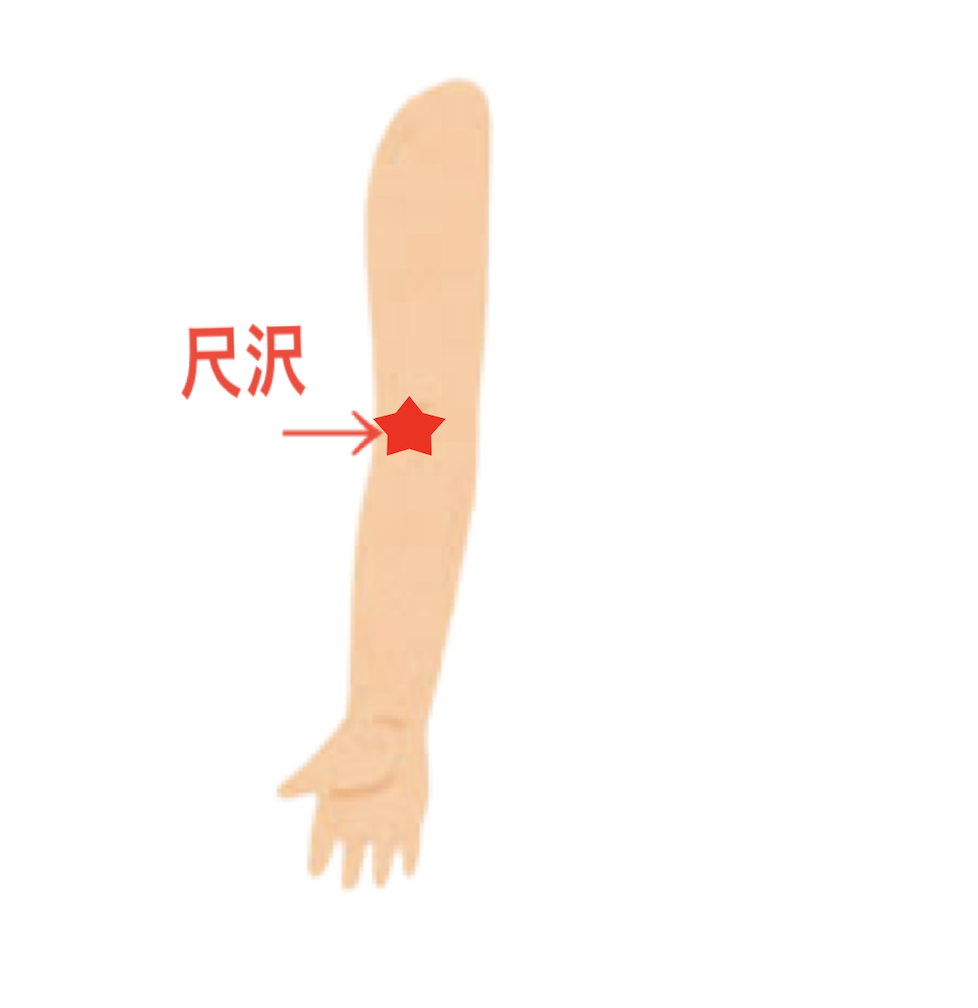

・尺沢

・太淵

大椎

大椎は、アレルギーに対して効果があると言われているツボです。そのため運動誘発性アレルギーに対しても効果が期待できます。

大椎が主に効果的であるとされている症状は、後頭部のこわばり、熱病(風邪の引き始め)、風邪の予防、咳嗽、悪寒です。

尺沢

尺沢は、呼吸器に現れる症状に効果的であると言われているツボです。そのため、運動誘発性アレルギーによって現れる呼吸器の症状に効果が期待できます。

尺沢は、咳が止まらない時に使うと良いとされているツボです。また、咳だけでなく、呼吸困難、痰や喉の痛み、口や喉の渇きなどの風邪の症状にもおすすめです。

太淵

太淵は、発熱、せき、咽喉炎など特に風邪をひいたときに効果的なツボです。また、手首に位置することから、母指痛、肘や腕、手首の痛み、腱鞘炎にも効果を発揮すると言われています。

他にも、蕁麻疹などの症状にも効果的であるため、運動誘発性アレルギーで起こる皮膚症状に効果が期待できます。

さらに、嘔吐や腹部の張り、動悸、胸の痛み、不整脈などにも効果的なツボです。

ツボの場所と押し方

大椎

大椎は、首を前に曲げて、一番飛び出ている首下の骨すぐ下にあるへこんでいる部分にあるツボです。

温めることで体全体が温まる効果もあるため、お灸もおすすめです。

尺沢

尺沢は、手の平を上にして肘を曲げた時にできるしわの上、親指側にある筋肉の外側にあります。

腕を掴むようにして押すと押しやすいため良いでしょう。親指を使って押しましょう。

太淵

太淵は、親指の付け根あたりで、手のひら側にある手首にできるしわの端にあるツボです。

触れると軽く脈打っているところを押しましょう。