水虫の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2022年 4月 10日

更新日:2025年 2月 20日

本日は水虫について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 水虫とは

- 水虫の原因

- 水虫の症状

- 水虫の改善方法

- 水虫のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

水虫の原因は、白癬菌に感染することです。水虫は手や体に起こる場合もありますが、ほとんど場合は足におこります。なぜ足に繁殖しやすいのかというと、菌の住みやすい高温多湿な環境を靴を履くことによって作ってしまうためです。

白癬菌は、水虫を発症した人の皮膚からはがれ落ちる角質の中にも生きています。そのため、発症している人の皮膚からはがれ落ちた角質を素足で踏んだりすることによっても感染します。

菌が付着しただけでは感染することはありませんが、菌が付着し、洗い流されずに残ると傷ついた角質から入り込んで感染してしまうのです。

真菌の感染: 水虫は、感染した人や動物から真菌が広がることによって引き起こされます。真菌は、公共の場所や共有の物品を通じて伝染することがあります。感染が起こると、真菌は足の皮膚の角質層に侵入し、そこで繁殖します。

湿度と温度: 真菌は湿度と温度の高い環境を好みます。湿った環境では真菌の成長が促進され、足の皮膚の感染のリスクが高まります。特に、蒸れやすい靴や袜、ジムの更衣室など、湿度の高い場所での接触は水虫の原因となります。

免疫力の低下: 免疫力の低下は、水虫の発症リスクを増加させる要因です。免疫力が低下すると、体は真菌に対する防御機能が弱まり、感染しやすくなります。免疫力の低下は、糖尿病、エイズ、免疫抑制薬の使用など、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。

体の接触: 水虫は、感染した人や動物との直接の肌の接触によっても広がります。感染した人とのハグや握手、感染した動物との接触に特に注意が必要です。

体の傷や損傷: 皮膚の傷や損傷がある場合、水虫の感染リスクが高まります。傷は真菌が侵入しやすくなる入り口となります。特に、足の爪の周りの傷や亀裂、割れた皮膚などが感染の入り口となります。

共有の物品: 公共の場所や共有の物品を通じて真菌が広がることも水虫の原因となります。共有の靴、タオル、床、シャワー室などは、感染した人や動物が触れたり使用したりすることによって真菌が広がる可能性があります。

不衛生な環境: 不衛生な環境は真菌の繁殖を助長します。足の清潔さや適切な衛生状態の維持が重要です。湿った靴や袜を長時間使用することや、足の汗を放置することは真菌の成長を促進させる要因となります。

先天的な要因: 一部の人は、遺伝的な傾向により水虫にかかりやすくなることがあります。先天的な要因により、足の皮膚の保護機能が弱くなり、真菌の侵入や増殖が容易になる場合があります。

水虫の症状は、白癬菌がどこに感染するのかによって違います。多くの場合は、足に感染が起こります。足に感染する水虫には、趾間型、小水疱型、角質増殖型があります。

趾間型では、赤く熟して皮がむけたり、白くふやけたりする症状が現れます。小水疱型では、強いかゆみが現れます。足の裏の土踏まずや足のふちに小さな水疱ができ、だんだんと赤くなり皮膚がむける症状も現れます。

角質増殖型では、足の裏やかかとが乾燥し、角質が厚く硬くなります。皮膚がむけたりひび割れたりする症状が現れます。

爪に水虫が発症することもあります。その場合は、爪全体が白っぽくなる症状が現れます。場合によっては縦ジワが表面にできることもあります。

手に水虫が発症した場合も足の水虫ににている症状が現れます。顔面や首などの体に発症した場合は、紅色の丘疹ができ、だんだんと周りに円状に広がって炎症を起こしたりかゆみが現れたりします。

太ももの内側に発症する水虫の場合、感染した部位の周りに隆起が起き、赤色の斑点があらわれます。強いかゆみも現れます。頭部に発症した場合は、円形やだ円形の脱毛巣が現れます。

発赤とかゆみ: 水虫の初期症状として、足の皮膚が赤くなります。感染した領域はしばしばかゆみを伴い、掻いてしまうことがあります。かゆみは非常に強くなり、かくことによって炎症が悪化することがあります。

水疱と湿疹: 進行した水虫では、発赤した領域に小さな水疱が形成されることがあります。これらの水疱は通常、透明な液体で満たされています。また、感染部分には湿疹が現れることもあります。湿疹は赤く盛り上がった皮膚の斑点やプラークとして現れることがあります。

ひび割れとただれ: 水虫が進行すると、足の皮膚は乾燥し、ひび割れやただれが生じることがあります。ひび割れは通常、患部の皮膚が乾燥し硬くなることによって引き起こされます。ひび割れやただれは痛みや不快感を伴うことがあります。

悪臭: 水虫は真菌が繁殖することによって、不快な臭いを引き起こすことがあります。真菌が皮膚の角質層で成長する際に、代謝物としてガスや化合物が発生します。これらの化合物は、特有の臭いを生じることがあります。

爪の変化: 水虫が爪に感染すると、爪にもさまざまな変化が生じることがあります。感染した爪は変色し、黄色や茶色になることがあります。爪は脆くなり、厚みが増したり変形したりすることもあります。また、爪の下に真菌が蓄積し、爪の周りに炎症や痛みが生じることもあります。

皮膚の乾燥とひび割れ: 水虫の感染部分は通常、皮膚が乾燥している傾向があります。乾燥した皮膚はひび割れや荒れた状態になり、痛みや不快感を引き起こすことがあります。

広がりと拡散: 水虫は感染が進行すると、感染部分が広がることがあります。真菌は湿度の高い環境や接触する物品を介して他の部位に広がる可能性があります。足の指間や足底、爪の周囲など、水虫が感染しやすい部位は特に注意が必要です。

感染の再発: 水虫は適切な改善を受けない場合や予防策を怠る場合に再発する可能性があります。感染部分を根本的に改善しない限り、真菌は再び成長して症状を引き起こすことがあります。

水虫の改善方法は、薬です。改善するためには、基本的に外用薬を使います。ただし、爪に感染した場合などなかなか改善しないケースの場合は内服薬を使うこともあります。

水虫を改善するために1番よく使われる薬はクリーム状の外用薬です。適切な量を細かい部分にも塗ることができるため、使いやすいと言われています。

液体の外用薬もあります。液体の外用薬は浸透性もよく、ベタベタせずに早く乾くという特徴があります。しかし、ふやけていたりただれていたりする場合は、刺激を感じることもあります。

・薬

抗真菌薬の外用薬: 水虫の軽度な症状の場合、一般的には抗真菌薬の外用薬が処方されます。クロトリマゾール、テルビナフィン、ミコナゾールなどの抗真菌薬が、クリーム、ローション、スプレー、ジェルなどの形態で使用されます。これらの薬剤は真菌の成長を抑制し、感染を制御します。

抗真菌薬の経口薬: 症状が重い場合や外用薬だけでは改善しない場合、抗真菌薬の経口薬が処方されることもあります。テルビナフィンやイトラコナゾールなどの経口薬は、全身的に真菌を抑制し、感染を改善します。経口薬は通常、数週間から数か月にわたって服用されます。

・足のケアと衛生

正しい足の洗浄: 水虫の改善中は、毎日足を洗浄し、乾かすことが重要です。温水と石鹸を使用して足を洗い、特に感染部分を丁寧に洗浄します。洗った後は、タオルでしっかりと乾かし、湿度を避けるようにしましょう。

適切な靴と袜の使用: 通気性の良い靴を選び、足の湿度を最小限に抑えることが重要です。吸湿性のある袜を使用し、毎日清潔なものに交換することも推奨されます。また、靴を履く前に足を完全に乾かすことも忘れずに行いましょう。

共有物品の予防策: 共有の靴やタオルを使用する際は、他の人との感染リスクを減らすために自分専用のものを使用するようにしましょう。

・環境の管理

湿度と温度の管理: 水虫は湿度の高い環境を好むため、湿度と温度の管理が重要です。湿度の高い場所を避け、通気性の良い靴や吸湿性のある袜を使用することで、足の湿度を適切に制御しましょう。

水虫を予防するためには、清潔に保つことと蒸れた状態を避けることが大事です。

日本では、室内で靴を脱ぐ習慣があるため、不特定多数の人が出入りする場所では水虫に感染するリスクが高いと考えられます。

そのため、家に帰ったときに足を洗うことで感染を予防しましょう。洗うときは、足の指の間まで丁寧に洗うことが大事です。

さらに、長い時間靴を履いたり厚い靴下を履いたりすると高温多湿な環境を作ってしまうことになります。そのため、通気性のよい靴下を履いたり意識して靴を脱ぐようにしたりすることで蒸れた状態にならないようにしましょう。

靴を乾かすことも水虫を予防するためには非常に大切なことです。きちんとケアを行い、清潔な状態を保つことを心がけましょう。

・八風

・気端

・間使

・湧泉

八風

八風は経絡上に存在しない奇穴といわれているツボです。

奇穴は、特定の病気に対して効果があるツボのことをいい、八風は脳血管障害の後遺症やリウマチなどの足のしびれ、痛みを改善するために効果的であると言われています。

さらに八風は水虫や足の疲れや浮腫にも効果を発揮します。他にも足元から冷えると場合にも刺激すると効果が期待できます。

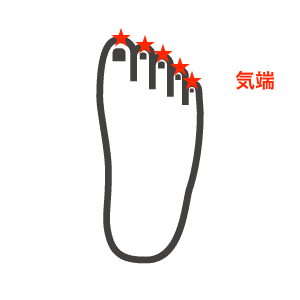

気端

気端は、足先の冷えの改善に効果的なツボです。他にも足の浮腫や筋肉の疲れにも効果を発揮します。

血液を足先まで届けることから水虫にも効果が期待できます。

間使

間使の効果は、腸の運動を活発にすることです。腸の運動が活発になると、腸にたまっている便を外へ出すことにつながります。

そのため、便秘に対して効果を発揮するツボです。また、水虫に対して木工家的なツボであると言われています。

ツボの場所と押し方

八風

八風は足の甲側にあるツボです。足の甲側から見て、指と指の間にあります。

押すときは、軽い力で押さえても痛みを感じることが多いです。しかし、揉んでいると、痛みの感じ方が変わってきます。痛みの感じ方が変わるくらいの時間を目安にして押すことをお勧めします。

長い時間押しすぎたり強い力で揉みすぎたりすると痛みが残る可能性もあるため、注意しましょう。

気端

気端は、両足の指の先にあるツボです。片方の足に5箇所ずつあります。

押すときは、親指から小指の順番で人差し指と親指で挟むようにしてつまんで押しましょう。押すときの力は少し強いくらいの力加減がお勧めです。

間使

間使は手首に近い腕にあるツボで、手首から指4本分肘側に進んだところにあります。

押すときは、ゆっくり押しましょう。もむようなイメージで押すと良いでしょう。強い力で押す必要はありません。気持ち良いと感じることができるくらいの力加減がお勧めです。

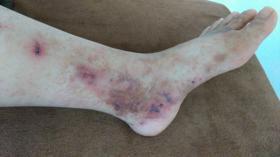

Aさんは、足の指間でかゆみと赤みを経験していました。赤みとひび割れが見られ、足の指間での湿度が高いことから、水虫の感染症の可能性が高いと判断しました。

まず、病原体を調べました。足の間のかすかな鱗屑を採取し、顕微鏡で検査しました。結果は、水虫の真菌が検出されたことを示しました。

次に、改善の計画を立てました。一般的に、水虫の改善には抗真菌薬の使用が含まれます。Aさんの場合、軽度の症状であったため、外用薬を処方しました。

抗真菌外用薬として、引用元の研究に基づき、クロトリマゾール含有のクリームを処方しました。クロトリマゾールは、水虫の真菌に対して効果的な抗真菌薬です。また、足の指間の乾燥を促進するため、足の清潔さと乾燥を保つこともアドバイスしました。

改善を開始した後、Aさんは毎日正確にクリームを塗布し、足の清潔さと乾燥に注意を払いました。また、症状の経過をモニタリングするため、2週間後に病院に行くことになりました。

再び病院に行き、Aさんは症状の改善を報告しました。かゆみと赤みが軽減し、ひび割れも改善されていました。真菌の検出もないことが確認されました。

しかし、完全な改善には時間がかかることが多いため、Aさんには継続的な改善の重要性を伝えました。改善の最小期間は2〜4週間であり、症状が完全に消失するまで改善を続ける必要があります。また、再発を防ぐために、適切な足のケアや予防策を実践することも重要です。

Aさんは処方されたクリームを継続的に使用し、足の清潔さと乾燥を保つことに取り組みました。さらに、水虫の感染リスクを減らすために、公共の場での裸足の使用を避け、靴や靴下を清潔に保つこともアドバイスしました。

数週間後には、Aさんは症状の完全な消失を報告しました。足の皮膚は健康的で、かゆみや赤みは一切なくなりました。改善は成功し、Aさんは水虫からの完全な回復を達成しました。