感音性難聴の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 9月23日

更新日:2025年 1月14日

本日は感音性難聴について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 感音性難聴とは

- 感音性難聴の原因

- 感音性難聴の症状

- 感音性難聴の改善方法

- 感音性難聴のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

感音性難聴は、内耳や内耳より奥の中枢の神経系に障害があることによって起こる難聴のことです。最も一般的な難聴で、特定の年齢以上になると、ほとんどの人がある程度の感音性難聴を感じます。

感音性難聴の特徴は、高音域の音を聞きとることが難しくなることや一度に複数の音を聞いた時特定一つの音を聞き分けることが難しくなることです。

感音性難聴には、急性のものと慢性のものがあります。慢性の場合の感音性難聴は、改善を行なっても回復することが難しい難聴です。

難聴では聴力を補うために補聴器を使うことが一般的ですが、慢性の感音性難聴の場合は補聴器を使っても聴力を補うことが難しいと言われています。

感音性難聴の原因は、加齢や病気、騒音など様々です。感音性難聴には急性のものと慢性のものがあります。急性は急激に起こる場合の感音性難聴で、慢性は少しずつ症状が進む感音性難聴です。

感音性難聴では、急性か慢性かによって原因が異なります。

急性の感音性難聴の主な原因は、突発性難聴やメニエール病や急性低音障害型感音難聴などの病気です。

慢性の感音性難聴の主な原因は、薬剤や騒音などです。加齢によって起こる難聴も慢性の感音性難聴の一つです。さらに生まれつき感音性難聴であることもあります。

主な原因

加齢による変化:加齢に伴う内耳の変化は、感音性難聴の一般的な原因です。

騒音への曝露:高音量の騒音に長期間曝露されることで、内耳の細胞が損傷を受けることがあります。

遺伝的要因:いくつかの感音性難聴は遺伝的に引き継がれることがあります。

耳の感染症:中耳炎や内耳炎などの感染症が内耳に影響を与えることがあります。

頭部の外傷:事故や外傷によって内耳や聴神経が損傷を受けることがあります。

特定の薬剤の使用:アミノグリコシド系抗生物質、一部の抗がん剤、非ステロイド性抗炎症薬など、耳に毒性のある薬剤が感音性難聴を引き起こすことがあります。

病気や病状:メニエール病、自己免疫の病気、多発性硬化症、腫瘍など、耳や聴神経に影響を与える病気が原因で発生することがあります。

突発性難聴:明確な原因が特定できない突然の聴力喪失のことです。ストレスやウイルス感染が関与している可能性があります。

感音性難聴では、高音域の音を聞きとることが難しくなったり一度に複数の音を聞いた時特定一つの音を聞き分けることが難しくなったりします。高齢者に起きる耳が遠くなることなどの加齢によって起きる難聴も感音性難聴の一つです。

感音性難聴を発症する前にはある程度の兆候が見られます。

騒がしい部屋で聞き取りにくくなることや小さい音や高音などの特定の声が聞こえなくなること、テレビやラジオの音量を周りの人がうるさく感じるほどの音量にすること、耳鳴りなどです。

感音性難聴が起こると、難聴の症状だけでなく、周りの音が入ってこないため不安を大きく感じるようになったり一日の疲れが非常に大きくなったりすることもあります。

主な症状

聴力低下:一般的に、高音域から聴力が低下し始めます。初期段階では、人の声や背景音が聞き取りにくくなることがあります。

言葉の理解困難:背景雑音の中での会話の理解が特に困難になることが一般的です。

耳鳴り:耳鳴りは感音性難聴の一般的な症状で、耳の中で鳴るような感覚を伴います。

音の歪みや異常な聴覚感覚:音が歪んで聞こえたり、以前は快適だった音量が不快に感じられたりすることがあります。

平衡感覚の問題:内耳は平衡感覚にも関与しているため、めまいやバランスを保つことが難しくなることがあります。

一方の耳での聴力低下:片耳だけに症状が現れることがあります。

音が遠く感じる:音が遠く、あるいはボリュームが下がったように感じられることがあります。

感音性難聴は、急性の場合は改善を行うことで回復が期待できますが慢性の場合は回復はできません。

慢性の感音性難聴の回復が難しいのは、今のところ、音を感じるために重要な内耳の有毛細胞が再生する能力を持っていないことや有毛細胞を再生させる方法が特にないためであると言われています。

回復が望めない感音難聴の症状が現れた場合は、できるだけ早く難聴リハビリテーションを行うことが大切です。

急性の場合は、主に薬を使って改善を行います。ステロイド薬や浸透圧利尿剤、血管循環改善薬などの薬を使って改善を行うことと同時に、生活習慣の改善も行います。

1. 聴力補助装置の使用

補聴器: 軽度から中等度の感音性難聴に対して、補聴器が広く用いられます。これは、聴力を増幅し、日常生活におけるコミュニケーションを支援します。

骨伝導補聴器: 骨伝導を利用して音を内耳に伝える補聴器も、特定のケースに適しています。

2. コクリアインプラント

重度の感音性難聴や全聾の場合、コクリアインプラントが有効な選択肢になることがあります。これは、外科手術によって内耳に直接電極を埋め込み、音を電気信号に変換して聴神経に刺激を与えるデバイスです。

3. 薬

原因によっては、ステロイドや血流改善薬などの薬が処方されることがあります。特に突発性難聴の場合、早期にステロイド改善を行うことが推奨される場合があります。

4. 手術

感音性難聴の原因が明確な場合、それに対する外科手術が必要な場合があります。

5. リハビリテーション

聴覚リハビリテーションや言語聴覚法を通じて、聴力の改善とコミュニケーションスキルの向上を図ります。

6. 生活習慣の改善

聴力保護、騒音露出の管理、健康的な生活習慣の維持など、日常生活において聴力を守るための措置が重要です。

7. カウンセリングとサポート

本人とその家族へのカウンセリングやサポートを提供し、感音性難聴がもたらす影響に対処します。

1. ステロイド(副腎皮質ステロイド)

例: プレドニゾン、デキサメタゾン

効果: ステロイドは強力な抗炎症作用を持ち、内耳の炎症を減少させることで聴力の改善を助ける可能性があります。特に突発性難聴の初期段階での改善に用いられることが多いです。

2. 血流改善薬

例: ペンタキシフィリン(トレンタール)

効果: 内耳への血流を改善し、酸素と栄養素の供給を促進することで、耳の回復を助ける可能性があります。

3. 抗ウイルス薬

例: アシクロビル、バラシクロビル

効果: ウイルス感染が原因と考えられる場合に使用され、ウイルスの増殖を抑えることで感音性難聴の改善に役立つ可能性があります。

4. 抗酸化剤

例: ビタミンC、ビタミンE、グルタチオン

効果: 酸化ストレスによる細胞損傷の軽減を助けることで、内耳の保護と聴力の回復をサポートする可能性があります。

当院では耳鳴りや頭鳴り、耳つまりの人を多く拝見しています。「1回の施術で聴力は改善するのか」という質問はそんな臨床の現場で何度も質問されてきた素朴な質問です。実際の鍼の現場では。施術の直後に音がクリアに聞こえる。耳のこもった感じが消えた、そう話す人は少なくありません。これは気のせいではなく医学的に説明できる鍼の効果です。

そこで今回は鍼1回で聴力は本当に変わるのかリアル検証を行います。聴力は耳の奥の方にある蝸牛という器官で作られています。蝸牛には外から入ってきた音の振動を電気信号に変える有毛細胞というセンサーが並んでいてそこから聴神経を通って脳へと音が伝わります。蝸牛は非常に繊細で、わずかな血流の低下でも機能が落ちてしまうことがわかっています。

内耳を栄養をしている内耳動脈は非常に細く1本しか通っていません。顔や首、肩が強張って血管を圧迫すると蝸牛への酸素供給が減り、結果として聞こえにくさや耳鳴りを感じやすくなります。

また、内耳動脈の血流は自律神経と深い結びつきがあります。ストレスで交感神経優位になると血管は収縮し耳の血流も低下します。逆に副交感神経優になると血管が拡張して血流が増えます。鍼灸は自律神経を整える作用があり、首から肩にかけての筋緊張の緩和、血流改善が目的です。そのため、理論的には鍼を1回するだけで一時的に聴力が変化する可能性はあります。

検証方法

今回は耳の聴力を施術前後で検証、周波数の最小の音の大きさで測定します。使用するのはスマートフォンの聴力測定のアプリです。

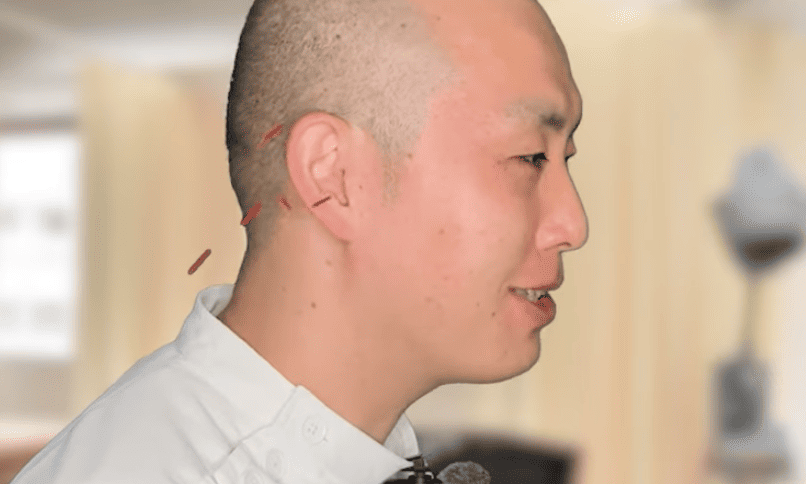

鍼を打つツボは耳の後ろの翳風、耳たぶの下の完骨、首回りの風池といった耳に深くかかわるツボです。これらのツボは実際に施術でも使っています。右耳だけ施術を行い、左と比較します。

施術時間は10分、鍼は髪の毛ほどの細い鍼、鍼を入れる深さは1mm、刺激の量は全くないようなレベルで行います。

鍼灸院で見る現実は非常の恐ろしく、他の鍼灸院で施術を受けて悪化した人が来ることも多いです。強い針で耳鳴りが悪化して当院に来院されるのです。そのため、当院の考え方では刺激の多い鍼は厳禁です。

検証結果

聴力を確認したところ、15000hzが聞こえなかったため、鍼をして15000hzが聞こえるようになるのか検証します。

耳周りのツボを全部刺激したところ、15000hzが聞こえるようになりました。人の耳は1dbの違いでも何となく聞こえ方が違うと感じることがあります。特に高音域は血流や神経伝達の影響を受けやすいです。そのため、今回の聴力の改善は耳周辺の血流の改善や筋緊張の緩和などが一時的に影響し改善したと考えられます。

鍼を受けた直後は副交感神経が優位になるため脈拍や呼吸もゆっくりになります。これは血流が改善して全身の循環が改善されている証拠です。聴力の変化は自律神経が整ったサインなのです。もちろんすべての人に同じような結果が出るわけではありません。体の一部を整えることで感覚器の反応までも変わるということは鍼灸の可能性を示す興味深い結果です。

聞こえと呼んでいるものは耳だけではなく脳の反応で成立しています。音が脳に伝わった後どう認識するか決めているのは聴覚野や前頭前野という脳の中枢の働きです。鍼を打つことで筋肉や血流を整えるだけではなく、脳の興奮と抑制のバランスがリセットされ結果的に聞こえやすい状態に切り替わることがあります。

この状態は神経の可塑性とも関係しています。脳は常に変化する内臓で刺激や体験によって神経ネットワークを作り変えるのです。鍼刺激もまた脳に対し新しい入力を与えることで音の感じ方そのものを再構築しているのかもしれません。だからこそ1回の施術でわずかな変化を感じたことは回復のスタートラインに立った証拠なのです。

もちろん慢性的な難聴や耳鳴りに関しては継続的な施術が必要です。しかし、短時間の変化は体が確かに変わる力を持っているという証拠になるのです。聴力トラブルは年齢、ストレス、姿勢など様々な要因が重なって起きています。そのため薬では効かない領域にアプローチする鍼灸は非常に有効なアプローチ方法です。

・聴宮

・翳風

・完骨

・耳門

聴宮

聴宮の聴は聴覚という意味で、聴宮の宮は要所という意味です。聴宮の効果は、耳鳴りや難聴です。音が聞こえにくいときや声が聞こえにくいときなどに刺激をすると良いと言われています。

そのため、感音性難聴の改善にも効果が期待できるのです。耳鳴りや難聴だけではなく、顎関節症や疲れ目などにもよく使われます。

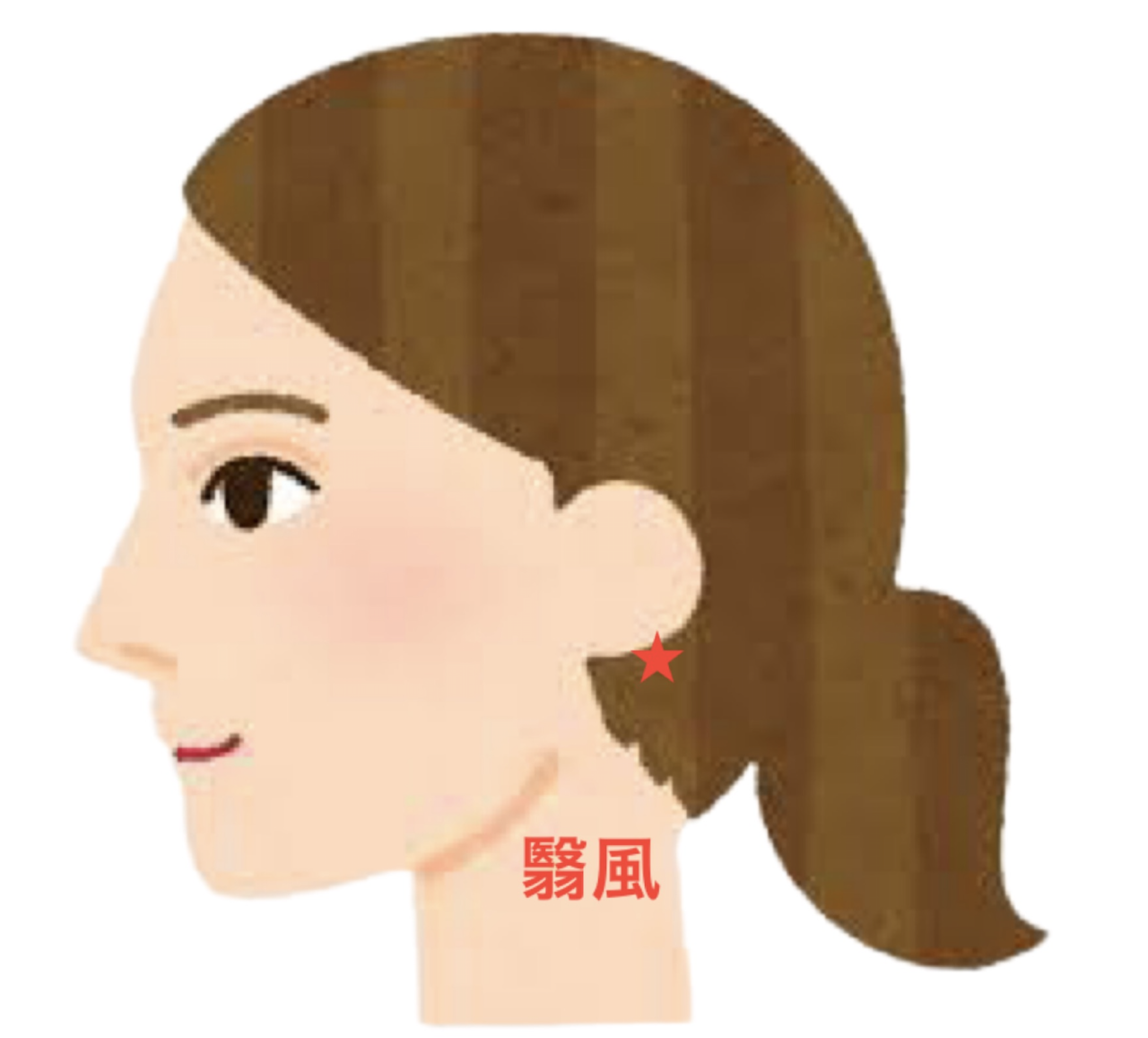

翳風

翳風は、めまいや耳の不調に効果的なツボです。そのため、感音性難聴の改善にも効果が期待できます。

さらに、翳風は首の筋肉や肩の筋肉とも深く関わっています。そのため、刺激をすることで首こりや肩こりを改善する効果もあります。

完骨

完骨は、神経の興奮を抑える効果があります。そのため、頭痛や不眠症に効果的であると言われているツボです。さらにツボのある場所が、耳の近くであることからめまいや耳鳴りにも効果を発揮します。

後頭部の神経と深い関わりがあり、筋肉の緊張を和らげる作用があるため、他にも首こりや顔のむくみ、頸部筋肉痛や顔面神経麻痺、肩こりなどの改善に使われています。

ツボの位置と押し方

聴宮

聴宮の場所は、耳の穴の前方にある三角形の形をした小さな突起物に手を当てて、軽く口を開けたときにできるへこみです。

押すときは人差し指でゆっくり回すように押します。聴宮を押すとき、一緒に翳風も押すとより効果が期待できます。

聴宮は、美容鍼でもよく使われるツボです。

翳風

翳風は、耳たぶの後ろの方にあるくぼみにあるツボです。

指で押すことも効果的ですが、ツボを刺激できるシールを日常的にツボに貼っておくと症状の予防にも役立つためお勧めです。

お灸を行うと耳が熱くなり熱の刺激で目眩や頭痛を引き起こしてしまう可能性があるためお灸はおすすめではありません。

完骨

完骨は、耳のすぐ後ろにある出っ張った骨の膨らみの下の後ろ側にあります。

押す前に、手をあたためておくとより効果が期待できます。しっかりと呼吸をしながら、痛気持ちいいと感じるくらいの力で押しましょう。