咽喉頭炎の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2019年 12月23日

更新日:2026年 1月17日

本日は咽喉頭炎について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 咽喉頭炎とは

- 咽喉頭炎の原因

- 咽喉頭炎の症状

- 咽喉頭炎の改善方法

- 咽喉頭炎のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

喉は咽頭や喉頭と呼ばれます。咽喉頭炎は、喉の炎症のことです。多くの咽喉頭炎は、風邪などを引いたときの部分的な症状として見られます。

急性期には咽頭痛やのどの掻痒感、声がれ、刺激発作性の咳、痰などの症状が起こることもあります。

重症化した場合、急性喉頭蓋炎などを急激に呼吸困難を起こしてしまうこともあります。そうなると窒息の危険もあります。十分に注意が必要です。

慢性化すると、喉に感じる違和感や咳が続くこともあります。

冬は湿度が下がっており、乾燥する季節です。特に喉は夜間に乾燥します。喉が乾燥した場合、喉の持っている本来の機能が発揮できません。

のどが乾燥するとウイルスや細菌が増え、炎症を起こしてしまいます。急性咽喉頭炎や急性扁桃炎には乾燥しないように充分に注意することが必要です。

基本的に風邪は喉に風邪のウイルスが感染しておこります。多くの風邪は家で安静にしていることで、ウイルスに対抗する抗体が自分の体でできるため回復します。

しかし、風邪をひいている上に細菌にも感染してしまうと風邪から簡単には回復できません。発熱が続いたり、喉の痛みが改善されなかったりするということになってしまいます。

咽喉頭炎は、風邪をひいても仕事や学校があったり、育児をしていたりなど家で安静に休めない時に起こることが多いです。

主な原因

1. ウイルス感染

咽喉頭炎の最も一般的な原因はウイルス感染です。以下のウイルスがよく関与します。

ライノウイルス:風邪の原因となるウイルスで、咽頭炎を引き起こすことが多いです。

インフルエンザウイルス:インフルエンザによって引き起こされる場合があります。

アデノウイルス:風邪や結膜炎と関連することが多いです。

パラインフルエンザウイルス:特に小児において喉頭炎(クループ)を引き起こすことがあります。

エプスタイン・バーウイルス(EBV):伝染性単核球症の原因となり、重篤な咽頭炎を引き起こすことがあります。

2. 細菌感染

ウイルスに比べて少ないものの、細菌感染も咽喉頭炎の原因となります。

A群溶血性連鎖球菌(ストレプトコッカス):特に咽頭炎を引き起こします。これは急性の症状が特徴です。

ヘモフィルス・インフルエンザ:特に小児において重篤な喉頭蓋炎を引き起こすことがあります。

ジフテリア菌:希少ですが、ジフテリア菌による感染も咽喉頭炎を引き起こします。

3. 真菌感染

真菌の感染が原因となることもあります。特に免疫力が低下している人や抗生物質を長期使用している人に多く見られます。

4. アレルギー反応

花粉、ほこり、ペットの毛などのアレルゲンによるアレルギー反応も咽喉頭炎を引き起こすことがあります。これにより、喉の粘膜が炎症を起こし、痛みや腫れが生じます。

5. 環境因子

乾燥した空気、煙(特にタバコの煙)、化学物質への曝露などの環境因子も咽喉頭炎を引き起こす可能性があります。

6. 声帯の過度の使用

大声を出す、長時間話す、歌うなど声を酷使することが喉頭炎を引き起こすことがあります。

7. 胃酸逆流(逆流性食道炎)

胃酸が喉や喉頭に逆流することにより、炎症を引き起こすことがあります。これは特に夜間に症状が悪化する傾向があります。

8. その他の要因

外傷:喉への物理的な損傷が原因となることがあります。

免疫系の異常:免疫系の異常や免疫力の低下が原因となることがあります。

咽喉頭炎はインフルエンザとの鑑別に注意が必要です。インフルエンザは集団で流行ります。症状は高熱が続くこと、咳や鼻水が出ること、関節痛や全身に強くだるさを感じることです。

咽喉頭炎との違いは熱が出たり咳や鼻水があるだけでなく、関節痛やだるさがあることです。関節痛やだるさはインフルエンザの特徴です。症状が怪しいと感じた時は自分で決め付けるのではなく、病院にいくことをお勧めします。

主な症状

1. 喉の痛み

喉がヒリヒリしたり、焼けるような痛みを感じます。

特に飲み込む時や話す時に痛みが強くなります。

痛みは軽度から重度までさまざまで、場合によっては食事や水分摂取が困難になることもあります。

2. 咳

乾いた咳が出ることが多いです。

痰が絡む咳が出ることもあります。

3. 声の変化

声がかすれることがあります。

声が出にくくなる、または全く出なくなることもあります。

長時間の話を避けたくなる場合があります。

4. 喉の腫れ

喉や喉頭が腫れている感覚があります。

喉の奥が赤くなり、腫れているのが視覚的に確認できることもあります。

5. 飲み込みの困難

食べ物や飲み物を飲み込む際に痛みや困難を感じます。

特に固形物を飲み込むのが難しいと感じることがあります。

6. 発熱

軽度から中等度の発熱が見られることがあります。

高熱を伴う場合もあり、特に細菌感染が原因の場合に多いです。

7. リンパ節の腫れ

首のリンパ節が腫れ、触ると痛みを感じることがあります。

耳の下や顎の下に腫れを感じることが一般的です。

8. 疲労感

全身の倦怠感や疲労感を感じることがあります。

日常活動が困難になることもあります。

9. その他の症状

悪寒や発汗:発熱に伴う悪寒や発汗が見られることがあります。

頭痛:特に高熱を伴う場合に頭痛が起こることがあります。

耳の痛み:喉の痛みが耳に放散することがあります。

鼻水や鼻づまり:特にウイルス感染が原因の場合に見られます。

呼吸困難:喉の腫れがひどい場合、呼吸が苦しくなることがあります。

原因による症状の特徴

ウイルス感染:軽度から中等度の喉の痛み、発熱、鼻水、咳が主な症状です。

細菌感染:より重度の喉の痛み、高熱、膿の付着(扁桃腺炎の場合)が見られることがあります。

アレルギー:喉のかゆみ、くしゃみ、鼻水、目のかゆみが主な症状です。

環境因子:乾燥した喉、軽度の痛み、咳が見られます。

逆流性食道炎:喉の痛み、胸焼け、酸味のある液体が喉に逆流する感じがあります。

咽喉頭炎を起こしてしまった時、細菌の感染が考えられる場合は抗生剤を使用します。熱があったり痛みがあったりする場合は解熱鎮痛剤や抗炎症剤を使います。

抗生剤や抗炎症剤を含む細かい霧状の蒸気を吸うネブライザーや点滴をすることもあります。

咽喉頭炎の改善には抗生物質や解熱鎮痛剤、咳止め、去痰剤などの薬が使われます。しかし、改善するために1番大事なことはうがいです。

効果的なうがいは、まず初めに口の中をクチュクチュと洗い汚れを取り、喉の奥を洗うようなイメージで約10秒間することです。このやり方でを1回に2~3回繰り返しうがいをし、1日に5回すると効果が出やすいです。

咽喉頭炎には、水分補給も大事です。大人の場合、ご飯を食べる時以外の水分補給として、約2ℓの水を少量に分けて、何度も摂取してください。

喉の乾燥を防ぐために寝室を加湿すると咽喉頭炎の予防になります。加湿器を使って寝室の湿度を60から70%に保つことが重要です。加湿器がない場合、濡れたタオルをかけることで代用できます。

朝には窓を開け、空気を入れ換えてください。

喉の痛みのセルフケア

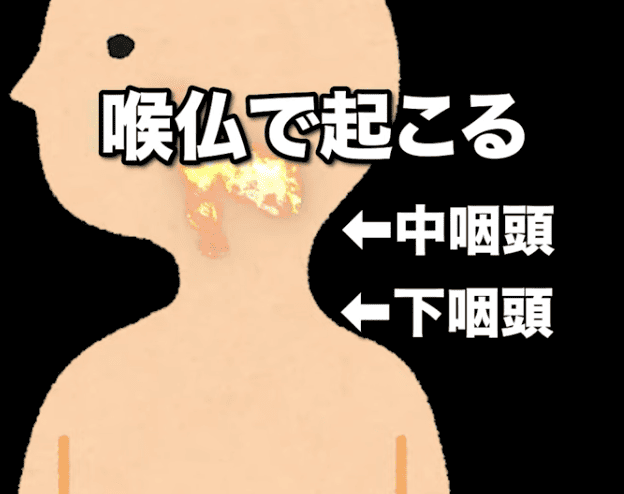

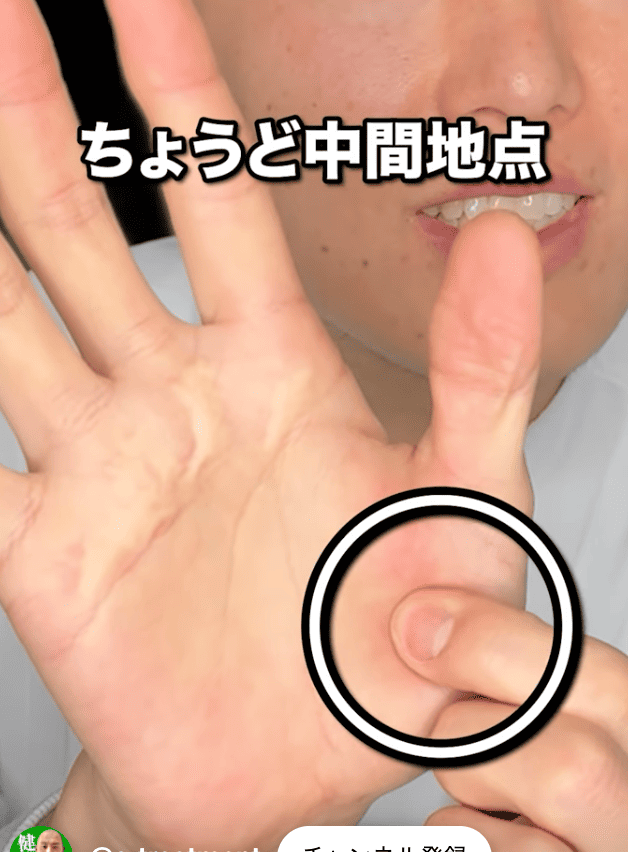

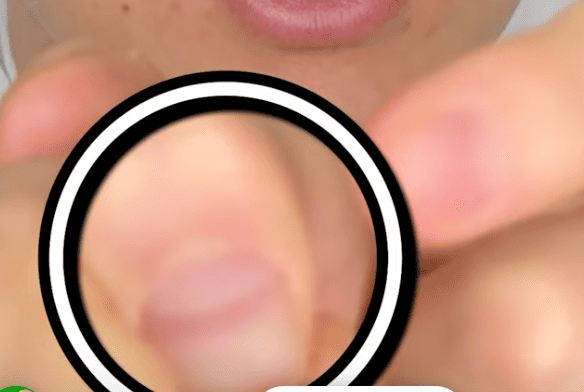

喉の痛みは中咽頭、下咽頭と言って喉元で起こります。ここに効くツボが魚際です。魚際は、人差し指と親指のちょうど中間地点にあるツボで、中咽頭、下咽頭に効果を発揮します。

押すと明らかに響くポイントがあります。そこをぐりぐり押してほしいです。

寒い時期が続くと喉がイガイガすることがあります。風邪を引いたりすると、喉頭扁桃が腫れることがあります。

そんな時におすすめのツボが少商です。親指の外側の爪の生え際にあるツボです。ここにお灸をすると良いです。お灸がない時は爪の生え際を押しましょう。ぐりぐり押すと喉頭扁桃が落ち着いてきます。

主な改善方法

1. 休息と水分補給

十分な休息:体を休めることは、免疫システムが感染と戦うのを助けます。

水分補給:水やぬるま湯、スープ、ハーブティーなどで喉を潤すことが重要です。脱水を防ぎ、喉の痛みを和らげます。

2. 家庭療法

うがい:塩水うがい(1杯のぬるま湯に小さじ1/2の塩を溶かす)が効果的です。喉の炎症を抑え、細菌やウイルスを除去します。

加湿:部屋の空気を加湿することで、喉の乾燥を防ぎます。加湿器を使用するか、湯気を吸入すると良いでしょう。

ハチミツ:ハチミツは抗菌作用があり、喉の痛みを和らげる効果があります。温かいお茶やレモン水に加えると良いです。

3. 薬

鎮痛薬:アセトアミノフェンやイブプロフェンなどの市販の鎮痛薬は、痛みや発熱を緩和します。

喉のスプレーやロゼンジ:局所麻酔効果のあるスプレーやロゼンジは、喉の痛みを一時的に和らげます。

抗ヒスタミン薬:アレルギーが原因の場合、抗ヒスタミン薬が有効です。

4. 病院での対応

抗生物質:細菌感染が原因の場合、医師から処方される抗生物質が必要です。特にA群溶血性連鎖球菌(ストレプトコッカス)感染症の場合、ペニシリンやアモキシシリンが一般的に処方されます。

抗ウイルス薬:インフルエンザなどの特定のウイルス感染が原因の場合、抗ウイルス薬が処方されることがあります。

ステロイド薬:重度の炎症やアレルギー反応が原因の場合、ステロイド薬が使用されることがあります。

5. 生活習慣の改善

禁煙:タバコの煙は喉を刺激し、炎症を悪化させます。禁煙が推奨されます。

適度な声の使用:声帯の酷使を避け、必要以上に大声を出さないようにしましょう。

健康的な食事:ビタミンCを多く含む果物や野菜を摂取することで、免疫力を高めます。

咽喉頭炎の原因がウイルスの感染であれば、うがいやマスクの着用、口腔ケアをしっかりすることが重要です。安静にしていると、次第に改善に向かいます。

ウイルスはある一定以上の湿度を超える場所では生きていけません。そのため、うがいやマスクはとても効果的だと言えます。

咽喉頭炎を予防するためには、電気毛布や電気敷き毛布の使用は避けた方が良いです。電気毛布によって鼻や喉が乾燥してしまうため、ウイルスや細菌が増えやすくなってしまうからです。

タバコも避けてください。煙が喉や気管の粘膜を刺激してしまうからです。禁煙することをお勧めします。

主な予防方法

1. 衛生管理

手洗い:ウイルスや細菌の感染を防ぐため、外出先から帰った時や食事の前、トイレの後には石けんと水でしっかり手を洗いましょう。アルコール消毒液も効果的です。

咳エチケット:咳やくしゃみをする際は、ティッシュや肘の内側で口と鼻を覆い、飛沫の拡散を防ぎます。使用したティッシュはすぐに捨て、手を洗います。

2. 生活習慣の改善

禁煙と受動喫煙の回避:タバコの煙は喉を刺激し、炎症を引き起こします。禁煙し、他人のタバコの煙も避けるようにしましょう。

適度な運動:定期的な運動は免疫力を高め、感染症の予防に役立ちます。

十分な睡眠:質の良い睡眠は免疫システムを強化し、感染に対する抵抗力を高めます。

健康的な食事:バランスの取れた食事を心がけ、特にビタミンCや亜鉛を多く含む食品(オレンジ、キウイ、ピーマン、ブロッコリー、ナッツ、シーフードなど)を積極的に摂取しましょう。

3. 環境管理

加湿:室内の空気が乾燥すると喉の粘膜が乾燥し、感染しやすくなります。加湿器を使用するか、濡れタオルを部屋に干すなどして適度な湿度(40-60%)を保ちましょう。

空気の清浄化:定期的に換気を行い、室内の空気を清潔に保ちます。空気清浄機の使用も有効です。

4. 予防接種

インフルエンザワクチン:インフルエンザは咽喉頭炎の原因となるため、毎年インフルエンザワクチンを接種することが推奨されます。

その他のワクチン:例えば、ジフテリアや百日咳などの予防接種も有効です。

5. ストレス管理

ストレスの軽減:慢性的なストレスは免疫力を低下させます。適度な休息やリラクゼーション法(ヨガ、瞑想、深呼吸など)を取り入れましょう。

楽しい活動:趣味や友人との交流など、ポジティブな活動を日常に取り入れることも重要です。

6. アルコールとカフェインの節制

アルコールの制限:過度のアルコール摂取は免疫力を低下させるため、適度に制限しましょう。

カフェインの摂取:カフェインは喉を乾燥させることがあるため、摂取を控えめにするか、十分な水分補給を心がけます。

7. アレルギー対策

アレルゲンの回避:花粉、ダニ、ペットの毛などのアレルゲンを避けるために、定期的な掃除やフィルターの使用が有効です。

抗アレルギー薬:必要に応じて抗ヒスタミン薬などのアレルギー薬を使用することも効果的です。

8. 適切な声の使用

声帯の保護:声を過度に使わないように注意し、必要以上に大声を出さないようにしましょう。声帯の酷使を避けるため、定期的に声を休めることも重要です。

・完骨

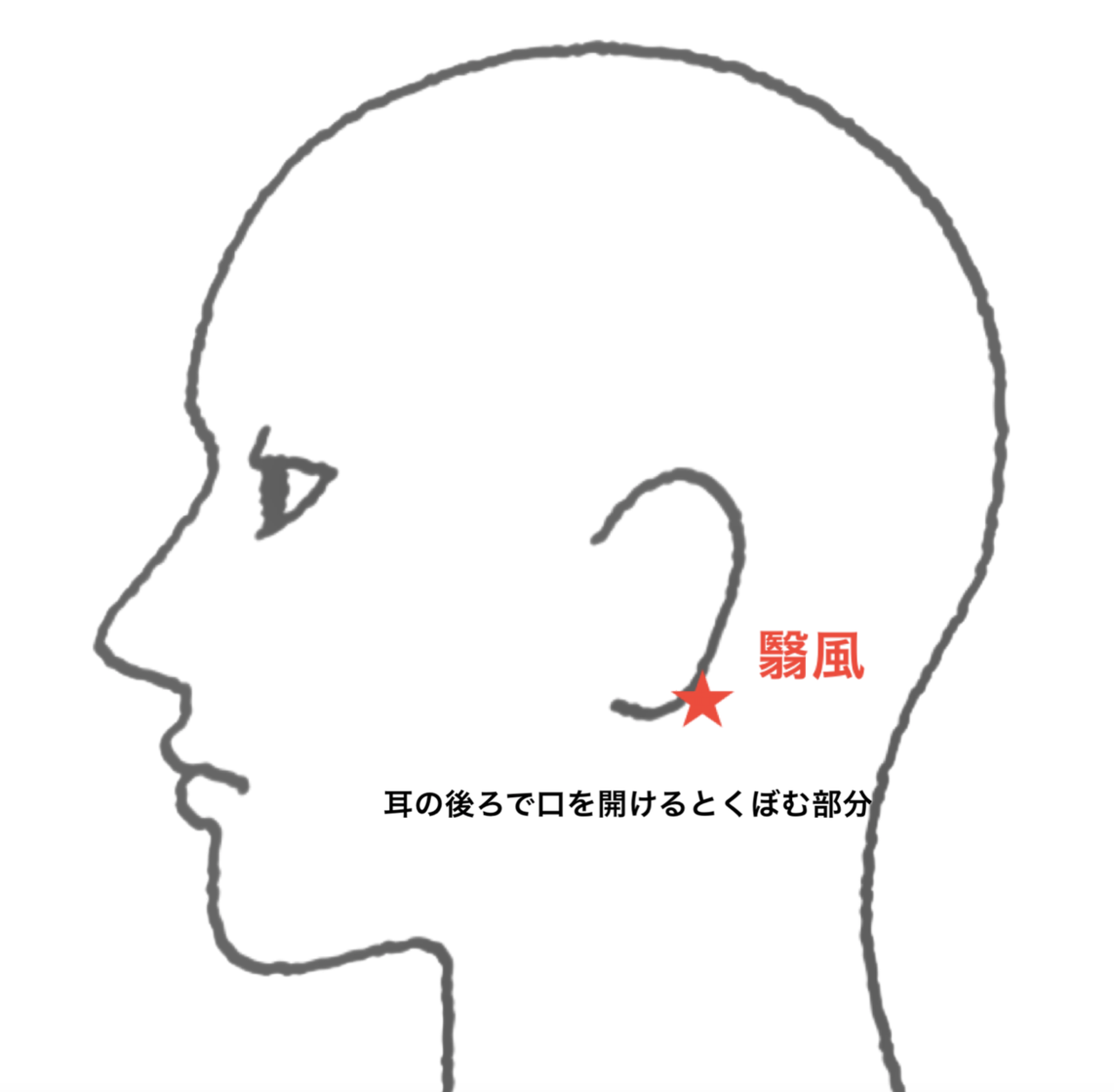

・翳風

・合谷

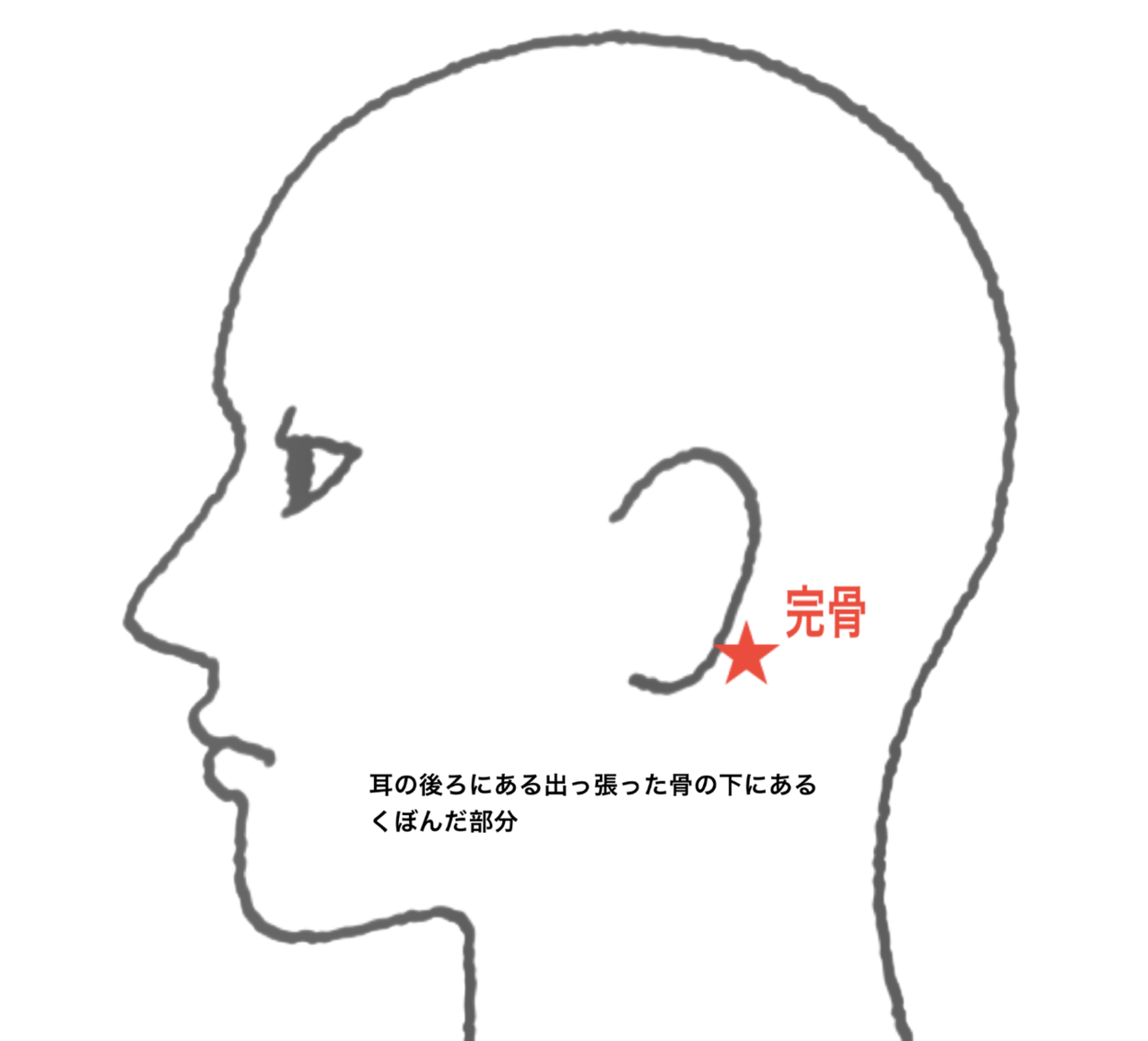

完骨

完骨は、頭痛やめまい、眼精疲労、肩こりなどに効果的なツボです。副交感神経を整える働きがあるため、なかなか眠りにつけない時などにも効果的で、完骨を刺激することでリラックスして眠りにつける効果が期待できます。

顔の周りの血流を良くする働きもあるため、吹き出物や顔のむくみの改善にも役立ちます。

翳風

翳風は、耳鳴りや中耳炎、耳下腺炎、顔面神経麻痺などに効果的なツボです。

翳風の下には顔面神経が通っています。顔面神経は、表情筋を動かす神経であるため、翳風を刺激することで表情筋の緊張をほぐす効果が得られます。表情筋の緊張が解れると、頭痛などの症状が和らぐことが期待できます。

翳風は、顔の周りのむくみにも有効です。

合谷

合谷は、大腸経にあるツボで、色々な症状に対して効果を発揮するツボです。

喉の痛みや、歯や歯ぐきの痛み、耳鳴りなどの改善に使われることも多いです。さらに、胃腸の調子を整える働きもあるため、胃の痛みなどに対しても使います。

ツボの位置と押し方

完骨

完骨は、両耳の後ろにある出っ張った骨の下端から1cmほど下の内側にずれた場所にあります。

押すときは、頭を両手で挟むようにすると押しやすいです。強く押したり、痛みがなくなるまで続けて押したりしないように注意しましょう。

翳風

翳風は、乳様突起を挟んで耳の真後ろのあたりにあるツボです。

押すときは、頭を挟み込むようにして押すと押しやすいです。ツボがある場所だけではなく、耳全体をマッサージしても効果が得られるでしょう。

合谷

合谷は、手の甲を上にしたときの親指と人差し指の間のくぼみにあります。

押すときは、親指の腹を使って押します。ゆっくりと押し上げるようなイメージで刺激をすると良いでしょう。合谷の皮膚をつねっても効果が期待できます。