三角骨障害の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2022年 8月23日

更新日:2025年 5月10日

本日は三角骨障害について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 三角骨障害とは

- 三角骨障害の原因

- 三角骨障害の症状

- 三角骨障害の改善方法

- 三角骨障害のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

三角骨障害の原因は、三角骨が足関節後方で脛骨と踵骨の間に挟まれたり擦れたりすることです。これは、スポーツをしていることによって起こります。

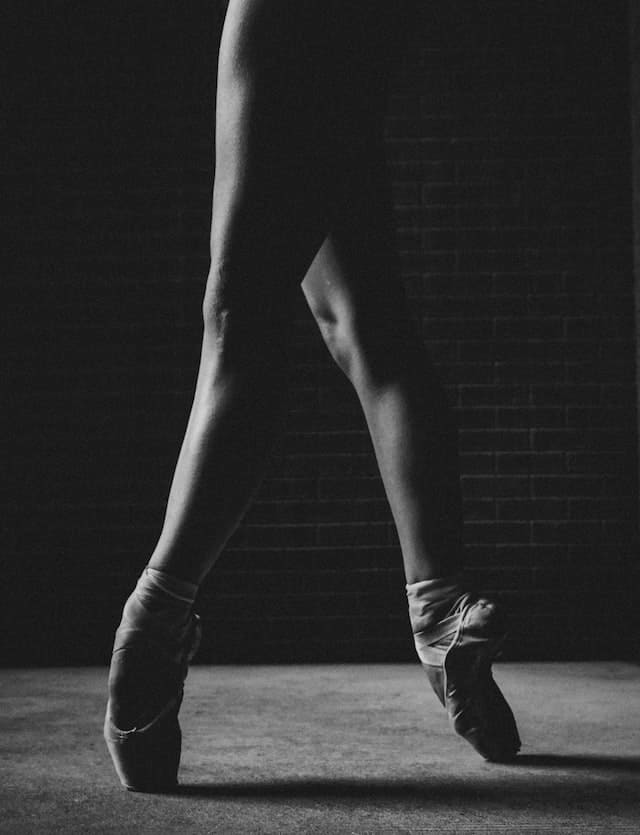

スポーツをしている人に三角骨障害が見られることがほとんどなのです。特に学生の部活動で見られます。発症することの多いスポーツは、バレエダンサーやサッカー選手です。

バレエダンサーやサッカー選手に多い理由は、クラシックバレエのつま先立ち姿勢やサッカーのキックなど何度も繰り返し足の甲を強く伸ばす姿勢をすることです。

主な原因

・外傷性原因

三角骨障害の原因の一つに、外傷性原因があります。手首をひねったり、急に曲げたりすることで、三角骨に圧迫や損傷が生じることがあります。また、手首を支える靭帯や軟骨の損傷がある場合、三角骨に余分な負荷がかかることで障害が生じることがあります。

・骨折

三角骨障害の原因の一つに、骨折があります。手首を強く打ったり、落下したりすることで、三角骨が折れることがあります。また、骨折が改善した後でも、三角骨の位置が変化することで障害が生じることがあります。

・慢性的な負荷

三角骨障害の原因の一つに、慢性的な負荷があります。例えば、スポーツや音楽の演奏など、手首を頻繁に使うような活動を長期間行うことで、三角骨に負荷がかかり、障害が生じることがあります。また、職業上手首を多用する人も、三角骨障害のリスクが高いとされています。

・先天的な異常

三角骨障害の原因の一つに、先天的な異常があります。三角骨の形や位置に異常がある場合、手首の可動域が制限されることがあり、三角骨障害を引き起こすことがあります。

三角骨障害の症状は、痛みです。足の関節の後ろ側やアキレス腱の部分に痛みが現れます。つま先立ちをした時に足の後ろに痛みを感じるのです。そのためスポーツをしている時やした後に痛みが起こります。

一般的には特に症状が現れません。そのため、レントゲンでたまたま見つかることも多いです。症状が悪くなると、足首が腫れて足全体に痛みが起きることもあります。

強い痛みがあり腫れている場合は、足関節の中に水がたまることもあります。

主な症状

・手首の痛み

三角骨障害の最も一般的な症状は、手首の痛みです。痛みは、手首の底部に位置する三角骨付近で感じられることが多く、強い圧力がかかると痛みが激しくなることがあります。また、手首を動かすことで痛みが増強することもあります。

・手首の腫れ

三角骨障害の症状の一つに、手首の腫れがあります。手首の底部に位置する三角骨付近が腫れ上がることがあり、触ると痛みを感じることがあります。腫れが大きくなると、手首の動きが制限されることがあります。

・手首の可動域の制限

三角骨障害の症状の一つに、手首の可動域の制限があります。手首を曲げたり伸ばしたりする際に、痛みや違和感を感じることがあり、手首を動かすことが困難になることがあります。

・疼痛の放散

三角骨障害の症状には、疼痛の放散があります。手首の痛みが、腕や指にも及ぶことがあります。また、手首の痛みが強いと、日常生活での活動に支障をきたすことがあります。

・手首の不安定感

三角骨障害の症状の一つに、手首の不安定感があります。手首を動かすと、手首がずれたり、不安定になったりすることがあります。この不安定感があると、手首の動きに対する制御が難しくなり、日常生活での活動に支障をきたすことがあります。

三角骨障害の改善方法は、安静にすること、薬で炎症を抑えること、テーピングで固定すること、リハビリテーションをすることです。

薬などで痛みが強いときにはまず炎症を抑え、強い痛みがおさまれば、足関節の可動域拡大や周囲筋強化を目的にリハビリを行います。

まずスポーツを休み、安静にして鎮痛剤や局所注射で炎症を抑えましょう。その後、痛みが改善してきたらリハビリテーションを行います。

強い痛みによって日常生活を送る上で困ることがある人や早くスポーツに復帰したい人には手術を行うこともあります。

主な改善方法

・保護

まずは、手首を保護することが重要です。手首の負担を軽減するため、固定具やテーピングなどを使って手首を固定することがあります。また、日常生活で手首に負担をかけないように注意することも大切です。

・薬

手首の炎症を軽減するため、非ステロイド性抗炎症薬などの痛み止めや抗炎症薬が使用されることがあります。また、リハビリテーションによって筋力を増強することで、手首の負担を軽減することができます。

・ステロイド注射

手首の炎症がひどい場合には、ステロイド注射が行われることがあります。ステロイドは、炎症を鎮める効果があり、注射を受けることで手首の痛みや腫れを改善することができます。

・手術

重度の三角骨障害の場合、手術が必要となる場合があります。手術には、三角骨の一部を摘出する手術や、手首を安定化させる手術などがあります。手術には、手首の痛みを取り除くだけでなく、手首の動きの制限を解消することが期待できます。

・物理的な方法

手首の筋力を増強するために行われることがあります。温める方法や冷やす方法、マッサージ、ストレッチング、運動などがあります。これらの方法によって、手首の筋力を増強し、手首の負担を軽減することができます。

三角骨ができる原因としては、骨化核がくっつかず過剰な骨になることと、 距骨後突起の外側結節が骨折して偽の関節となることが考えられています。

三角骨になる部位の骨化は約7~13歳頃に現れます。一般的には1年以内に距骨本体とくっつくことで外側結節を作りますが、何か原因がありくっつかない場合は、分かれたままの状態で残ります。

このように別れたままになると、三角骨ができると考えられているのです。三角骨障害は、三角骨があるだけでは発症しません。三角骨が、足首の後ろで挟み込まれたり擦れたりすることによって、痛みが起こります。

・足臨泣

・丘墟

・陽陵泉

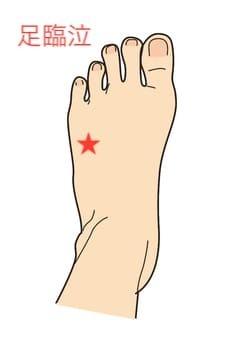

足臨泣

足臨泣は、捻挫した後に続く痛みや生理不順などの婦人科系のトラブルに効果的なツボです。偏頭痛や肩こり、ストレスを和らげたりする効果もあります。

足首の痛みにも役立つため、三角骨障害の痛みを和らげる効果も期待できます。

丘墟

丘墟は、足関節の痛みや腰痛、坐骨神経痛、股関節や膝や足首の痛み、こむら返りや胸の痛み、胃の痛みなどに効果があるツボです。そのため、三角骨障害によって現れる痛みにも役立つのです。

捻挫した後に痛みが続く時にもおすすめのツボで、他にも肩こりや神経痛、偏頭痛などに対して使われることもあります。

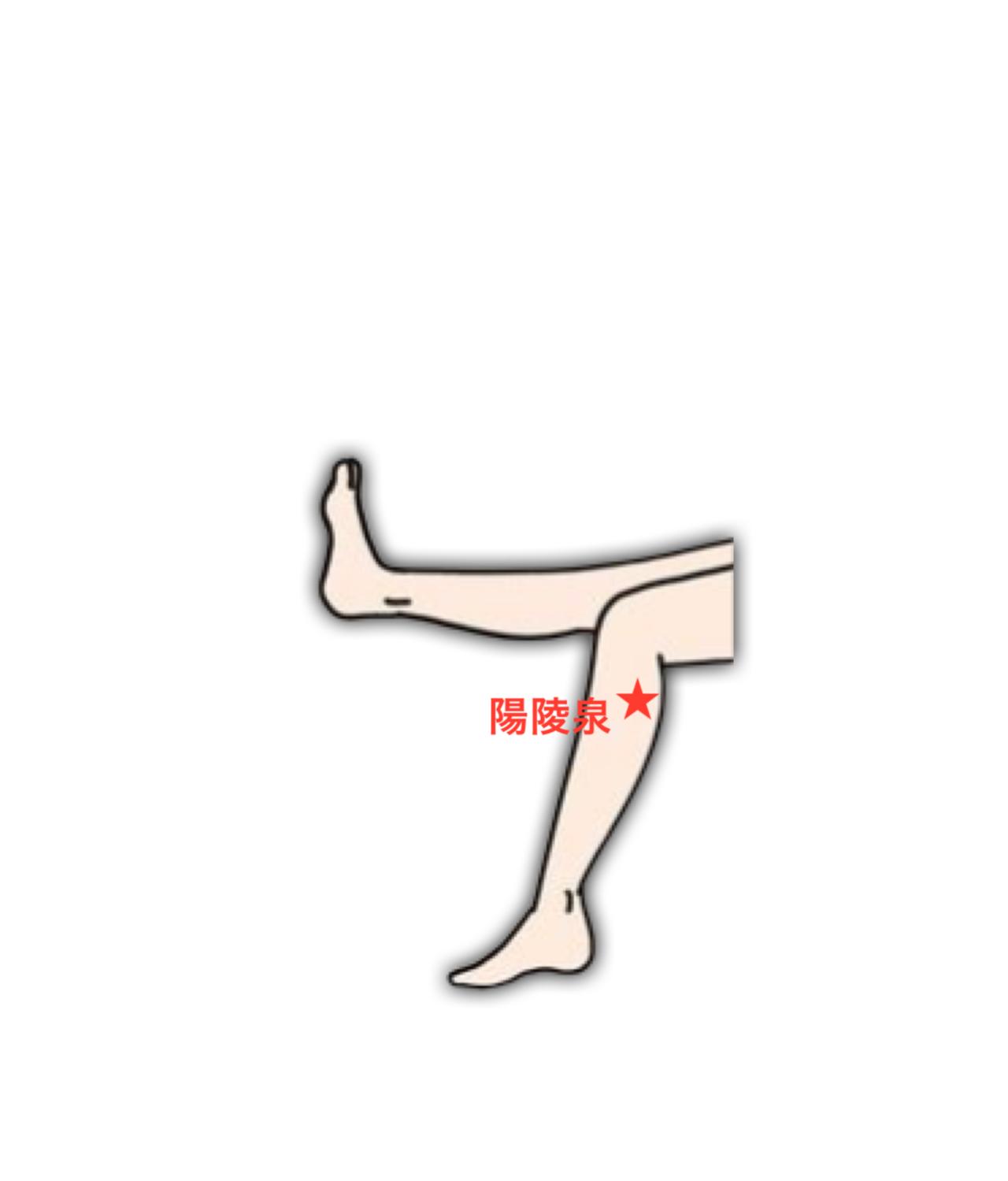

陽陵泉

陽陵泉の陽は足の外側という意味、陽陵泉の陵は隆起した腓骨の部分を意味を持ち、陽陵泉の泉は腓骨の下のくぼんでいる場所のことを意味しています。陽陵泉は、足の外側の腓骨の下のすぐ下のくぼみにあるツボということです。

陽陵泉の効果は、筋肉の緊張を和らげ、ふくらはぎの血液循環を促すことです。ふくらはぎの血液循環が促されることによって、足の疲れや痛みを和らげることにつながるため、三角骨障害にも効果が期待できます。

ツボの位置と押し方

足臨泣

足臨泣は、足の甲にあるツボで、足の薬指と小指の骨が交わる場所にあります。小指と薬指の間を辿っていき、足の小指と薬指の骨の間から足首の方に少し上がった場所にあるくぼみです。

足臨泣は強く押しすぎると痛いです。そのため、強く押しすぎないように注意して、気持ち良いと感じるくらいの力加減で押しましょう。

丘墟

丘墟は、外くるぶしの下前側のくぼんでいる場所にあります。

押すときは、かかとを包み込むようにして、親指を使って押します。左右両方7回ほど、ゆっくりと5秒間かけて押していき、ゆっくり離しましょう。

陽陵泉

陽陵泉の場所は、足の外側の腓骨の下のすぐ下のくぼんでいる場所です。

押すときは、両手の親指の腹を重ねて押します。約5〜10回ほど押すことがおすすめです。3~5秒かけてゆっくりと押していきましょう。

三角骨障害の改善方法は、症状の軽度や重度によって異なります。ここでは、実際に三角骨障害をの改善した例を紹介します。

1:運動による改善

30代女性。両手の親指が痛く、特に左手の方が強く痛んでいると主訴を訴えたため手根管症候群と三角骨障害の疑いでMRIを行い、三角骨周囲炎が確認されました。初期の段階だったため、手首を固定するスプリントを使用し、炎症を抑えるための非ステロイド性抗炎症薬を使いました。

その後、手首や手指のストレッチや強化運動を開始し、手根管症候群の改善も行いました。症状は徐々に改善し、約2ヶ月後には痛みがほぼなくなり、日常生活に支障がなくなりました。

2:手術による改善

40代男性。右手の親指と人差し指が痛く、手首の動きが制限されると主訴を訴えたため、MRIを行い、三角骨周囲炎と三角骨骨折の疑いで手術を決定しました。手術は腕の局所麻酔下で行われ、三角骨周囲の炎症部位を切開し、三角骨を除去しました。その後、手指の運動を開始し、3ヶ月後には手の機能が復活し、痛みもなくなりました。

3:注射による改善

50代女性。右手の中指が痛く、しびれると主訴を訴えたためMRIを行い、三角骨周囲炎と判断されました。初期の段階だったため、注射を行い、ステロイド注射を三角骨周囲の炎症部位に投与し、炎症を抑えました。その後、手指の運動を開始し、1か月後には痛みが軽減されました。