慢性疲労症候群の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2019年 12月23日

更新日:2026年 1月12日

本日は慢性疲労症候群について解説させていただきます。

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

慢性疲労症候群とは、異常が認められない状況で、激しい頭痛・筋肉痛・肩こり・重度の疲労感などで日常生活がままならない状況が長期間にわたって続く病気で、その原因は明確には定義されていません。

人にもよりますが、症状は程度が重く、日常生活に支障のでる場合が圧倒的に多くをしめます。

日本人のうち、慢性疲労症候群を訴えるのは200人に1人。

肉体の免疫機能が低下し、細菌感染したことによるものなのか、精神的なダメージを追っていることでなのか、病院でもハッキリとした答えを提示されることはありません。

非常に低確率で認められますが、我慢を続けてしまうと、後にうつ病を併発する可能性の高い病気です。

- 1慢性疲労症候群の主な症状

自覚症状は、主に頭痛や各部位の筋肉の凝り・関節痛、重くなるとそれに伴う吐き気。

加えて、こうした肉体的なものに限らず、思考力の低下・記憶力の鈍りなどを訴えるようになります。

この状況が長期間続くと心身ともに徐々に疲弊し、人並みの私生活を送ることも、会社に行くこともできず、寝たきりになってしまう人もいます。

また、睡眠をきちんととっているにもかかわらず、すっきり眠れた感じがせず、貧血、突発的なめまい・立ちくらみ、偏頭痛を引き起こすケースもあります。

慢性疲労症候群を訴える人の置かれやすい環境・症状

- 睡眠時間は確保できているのにも関わらず、疲労感が残る

- モチベーションが上がらない

- 集中力がすぐに切れてしまう

- 冷静な判断ができない

- マッサージに行ってほぐしても肩こりがすぐに再発する

- 仕事・私生活においてミスが増えている

- 起床時にぐったりし、目が覚めても中々動けない

- スケジュールの読めない仕事に就いている

- 神経の磨り減る細かい作業をこなす事が多い

- 生活リズムがすぐ変動する

- 1日の仕事の負担量が多くて追いつかない

上記の項目の内、6割~7割程度当てはまる人は、慢性疲労症候群である可能性が高く、早期に病院にいくべきです。

しかしその際、慢性疲労症候群への知見がない個人医院に行っても、病気を見逃してしまうケースが多いので比較的設備の整った大学病院にいくことをおすすめします。

- 2慢性疲労症候群は不定愁訴の一種

ようするに慢性疲労症候群は不定愁訴の一種だともいえます。

精神的にも肉体的にもストレスが蓄積されキャパを超えてしまうのが主な原因ととらえられるため、人によって自覚症状のバラつきが大きいです。それゆえ、確実な改善方法をもたないという考えが最も有力です。

- 3慢性疲労症候群と判断することは難しい

細菌感染などが原因の病気は、基本的に身体をみて病状の把握をしていきます。

それに比べて、慢性疲労症候群のような原因の特定が難しい病気は、体機能のどこにも異常が確認できないケースが多いので、申告ベースでしか改善方法の検討ができません。正直な申告が鍵となっていきます。

慢性疲労症候群と判断される例

申告

クライアントの都合に振り回されることの多い仕事に就いてからというもの、自分の時間を確保することが出来なくなり、睡眠時間は確保出来ているものの毎朝疲れが取れません。

リフレッシュがてらマッサージに行くのですが、そこでもクライアントからの連絡が来たりすると、一瞬たりとも気が抜けない状況下です。

気づけばなんとなく体調が悪く寝込むことも多くなり、肩こり・頭痛・貧血・吐き気などを頻発するように。

上記に記載したように、日頃から気が抜けない環境下に置かれている方の場合、長期間にわたって疲労感が抜けず、悩んでいるケースが多いです。

不定愁訴を疑い、症状を細かくカウンセリングし、慢性疲労症候群の判断結果へと導きます。

慢性疲労症候群は肉体疲労、精神疲労から起きるため、体を見るときも関節の可動性や舌の状態や脈など広く見る必要があります。

・脾肺気虚のタイプ

過労や食生活の乱れ、病気、人を思いすぎるなどの人がなりやすく、特徴は舌を見るとボテっとしていて色が淡い赤色をしていたり舌に歯形がついていたりすることです。

・心脾両虚のタイプ

食べ過ぎ、疲労など脾肺気虚のタイプと似ていますが、体の色が白っぽい人が多いです。全体的な印象が白っぽく見える人もいます。よく夢を見る、動悸がするなどもタイプを確定する参考になります。

・腎陰虚のタイプ

性生活の方、慢性病をすでに持っている人や老化などで起こります。特徴は、耳鳴りや異常な足腰の気だるさを訴えることが多いことです。

・肝気鬱結のタイプ

ストレスが強い人や怒りっぽい人に多いです。生理不順や生理痛がひどい方にも多く、胸や脇がよく張ることもあります。特に右の肋骨あたりが張っていると感じることが多いです。

改善策は2つ

①虚証の改善

気を巡らせてエネルギーを回復させます。

②体の状態に応じてツボを使う

判断のためにはまず鏡で舌を見ましょう。舌の特徴は、歯形がついている、皺が多い、ボテっとしている、痩せているなどが参考になります。覚えておきましょう。

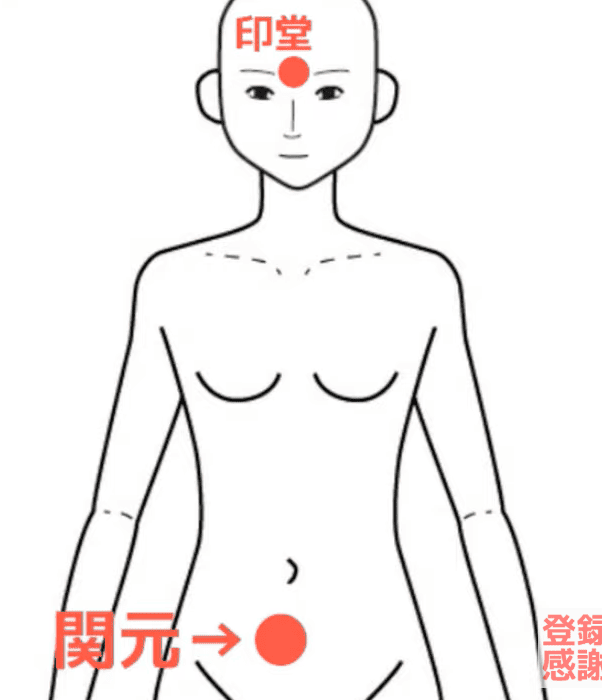

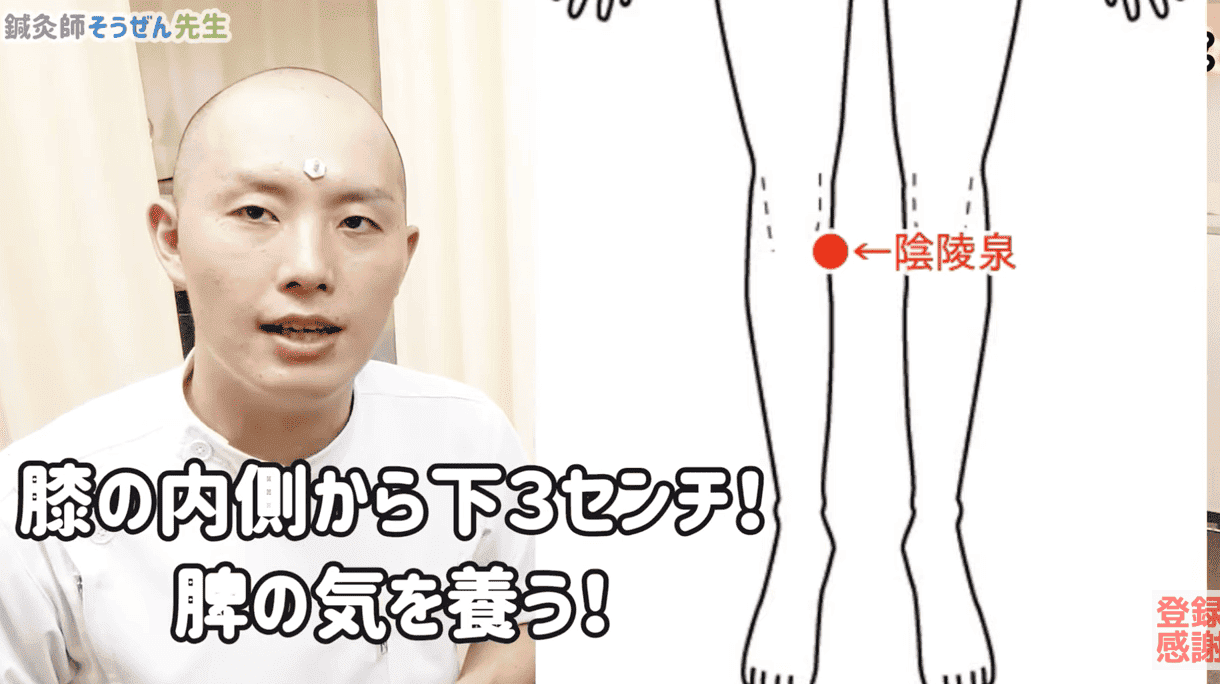

体の状態とツボ

基本のベースになるツボは、関元と印堂です。

ここに3回ほどお灸をしましょう。

睡眠に問題がある場合は隠白です。

足の親指で爪の生え際の内側にあります。触って痛い場所にお灸を3回しましょう。

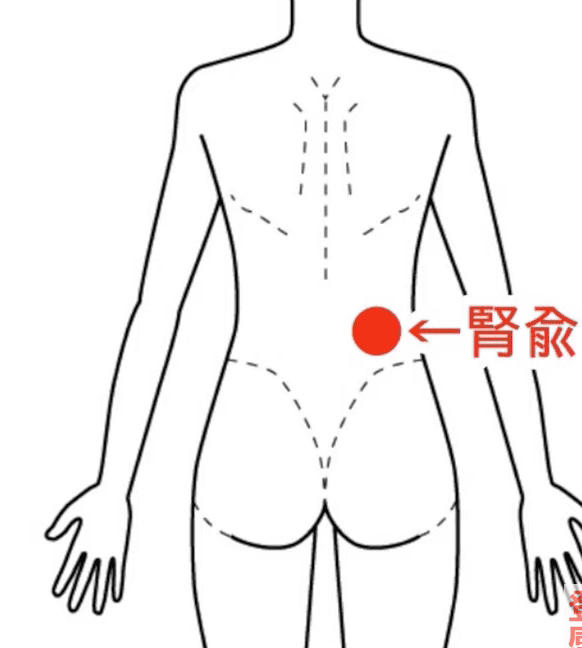

腰の重だるさが強い場合は腎兪です。

第2第3腰椎の横外2cmにあります。触ると凹んでいる場所に3つお灸をしましょう。

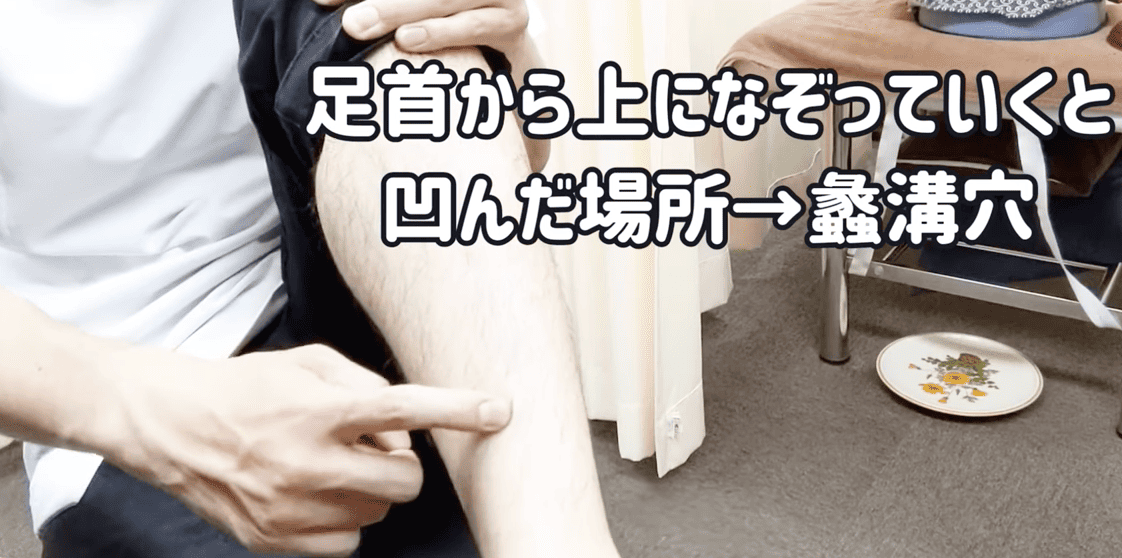

ストレスの強い人は蠡溝です。

足首から骨沿いに上にさすっていくと凹んでいる場所があります。ここにお灸をしてほしいです。

体質にあったお灸をすると体の質も変わって楽になります。押すことも良いですがお灸をすることで血流も良くなって体も変わりやすいためお勧めです。

当院にも慢性疲労症候群で来院される方は多く、脳血流障害型うつ病を併発している人が多いです。そのような方には当院では首の付け根あたりの施術を行っています。首の付け根が凝ると脳に血流が100いくところ80くらいしかいかず脳の血流障害になってしまうのです。鍼灸での血流の改善もお勧めです。

脳過敏症候群は、脳が過剰に刺激に対して強く反応する状態のことです。

この状態が続くと様々な不快な症状が現れ日常生活に大きな影響を与えます。

脳過敏症候群の特徴的な症状10個

1.慢性的な頭痛

頻繁に起こる頭痛の人は要注意です。脳が過敏になっている可能性があります。東京女子医大の清水俊彦先生も長期化した片頭痛の状態が脳過敏症候群を生むと提唱しています。

2.めまいやふらつき

立ちくらみや目眩を感じるのは脳が刺激に過剰反応している可能性があります。特に多いめまいはふわふわめまいです。回転性のぐるぐるしためまいは耳の問題のため、脳過敏症候群は関係ないですがふわふわしためまいはP P P D(持続性知覚性姿勢誘発めまい)は脳過敏症候群の症状として挙げられます。

3.集中力の低下

簡単な作業でも集中力が続かないと感じている場合は脳過敏症候群が関係している可能性があります。目や耳から入ってくる情報を過剰に受けてしまうため、物事に対しての耐久力がなくなってきて疲れやすくなります。

4.不安感やイライラ

特に理由がないのに不安になったりイライラするのは脳過敏症候群のサインです。

5.耳鳴り、頭鳴り

頭がなっている頭が辛いというよりも不安感が強くて苛まれます。この頭鳴りもも脳過敏症候群の一種であると当院では考えています。

6.眠りの質が悪い

寝付けない、夜中に目覚めるなど睡眠に問題がある場合も脳過敏症候群のリスクがあります。トイレが近い、目が覚めるといった程度であれば問題ないが1日3回や4回起きてしまう、毎日夢を見てしまうという人は要注意です。

7.疲労が取れない

十分休んでも疲れが取れない場合は脳が休まっていない可能性があります。

8.光や音に敏感

強い光や大きな音に対して敏感になっている場合も脳過敏症候群の症状の兆候です。

9.食欲不信や過食

食事時に対する興味の急激な変化は脳の働きが影響している可能性があります。

10.消化不良や胃の不快感

ストレスが原因で特に変わったものを食べていないのに胃がもたれたり胃に不快感が起こるのも脳過敏症候群の特徴です。機能性ディスペプシアといい、胃に問題はないのにも関わらず不快感を感じ続ける症状は当院でもよく見られる症状です。また非びらん性胃食道逆流症という炎症症状はないが異常に胃が活発になる症状も注意が必要です。

11.動悸や息切れ

特に運動をしていないのに心臓がドキドキする、息が切れると感じている人は要注意です。

鍼灸の現場でよく見る脳過敏症候群の人にあるサイン

- 毛嚢炎

頭皮や体に小さい痛みを伴う吹き出物ができる場合は免疫力の低下やストレスが関与している場合があります。脳が過剰に興奮すると交感神経が昂って立毛筋が緊張しニキビができやすくなります。

- 充血

目の充血が続く場合は脳が過剰に興奮している場合があります。脳過敏症候群かもしれない、病院に行っても全く症状がないという人には充血が多いです。

- 微熱

原因不明の微熱が続くことも脳過敏症候群の兆候として見られることがあります。

- 足の冷え

足先の冷えが改善しない場合は血行不良や自律神経の乱れが考えられます。手が異常に暖かくて足だけ冷たい場合は脳過敏症候群の特徴的なサインです。

- 爪が白い

爪が白いということは血行不良や栄養不足が影響している感応性があります。これは重度の人に多く絶対見られる症状ではないですが、重症の人の爪は異常に白いことがあります。

- 舌に歯形がついている

舌の縁に歯形がついている場合はストレスや消化器系の負担が原因となっています。水分代謝が異常に悪いため体が重く、舌浮腫むため歯形がつきます。

- 肌が白い

肌が異常に白い人は貧血や血行不良、脳過敏症候群の一種のことがあります。重度の人に多く、脳過敏症候群の人は刺激に対して異常に反応してしまうため、引きこもりがちになったり運動する習慣もなかったりするため肌が白くなることがあります。

上記のサインに当てはまるものが多いほど脳過敏症候群のリスクが高いと言えます。今の段階で症状が軽くても放っておくと悪化する可能性があるため注意が必要です。

脳過敏症候群は早めの対策が重要で、早めに対処することで症状の進行を防ぎ、生活を快適に過ごすことができます。

生活習慣の見直しも効果的です。ストレスを減らして規則正しい生活を送ることで脳の過敏状態を改善する手助けになります。

慢性疲労症候群の原因となり得る脳の異常

- 扁桃体の炎症⇒記憶・思考・理解・計算・学習・判断における異常を訴える人が多い

- 海馬の炎症⇒気分の落ち込み・やる気の低下・倦怠感を訴える人が多い

- 視床の炎症⇒偏頭痛、肩こり、筋肉痛を訴える人が多い

こうした判断の方法の確立を可能とする病院の開発に奮闘し、どこの病院に行ってもカウンセリングによって慢性疲労症候群と判明するように努めている研究チームがあります。

現段階で100パーセント回復を約束することはできませんが、技術の革新が起こり続ける日本だからこそ、回復の兆しを見せることが可能なのではないでしょうか。

理由もないのに不安になる、目がざわつく、夜ふと目覚めて怖くなるなどの症状はホルモンのせいかもしれません。心や精神の弱さではなく体のメッセージなのです。

最近急に不安になることが増えたり理由もなく心がざわざわして落ち着かなかったり夜になると考え事が止まらなくなって朝まで眠れなかったりする人は人に話しても全く理解してもらえません。気にしすぎと言われることが怖くて黙っていたり、自分ではどうしようもなく薬をいっぱい飲むしかなかったりして余計苦しくなると思います。

女性であれば更年期障害や生理前にこういうことはよくあります。男性であれば40代以降から徐々に気力がなくなることがあります。しかしあなたのせいではありません。体の中で起きているホルモンの変化が起こしている現象なのです。

ホルモン不安度チェック

- 理由もなく不安になることがある

- 寝つきが悪い、夜中に目を覚ましてしまう

- 最近イライラしやすくなった

- 頭の中で心配事がグルグル回って止まらない

- 朝起きた瞬間から気分が沈んでいる、どこか痛む

3つ以上当てはまる人はホルモンバランスの乱れが不安感や恐怖感の背景にある可能性があります。

3つ以上当てはまる人は、女性であればエストロゲンが減り、それにより幸福ホルモンと呼ばれるセロトニンも減って不安感が強くなっています。当院でも抗うつ剤のデパス、リーゼ、サインバルたをいっぱい飲んでいる人が多いです。女性ホルモンにはプロゲステロンというものもあり、これが減ると睡眠が浅くなり夜中に不安感が高まってしまいます。

男性であればテストステロンが減り、自信や安定感が低下します。これが男性の更年期障害や不安感につながります。このような症状の人は当院にも多く、抗うつ剤を飲む人もいればテストステロンを打っている人もいます。

1番厄介なのは副腎疲労です。腎臓の上に乗っかっている副腎という内臓があり、副腎皮質と副腎髄質に分かれています。副腎皮質からコルチゾールというホルモンが出るのです。コルチゾールの分泌が減ったり乱れたりすると常に心と体が緊張状態になります。減ってしまうと倦怠感、体重減少、低血圧、低血糖、落ち込み、無気力、不安、筋力低下、嘔吐下痢などの症状が出ます。

ホルモンは心のブレーキ薬です。うまく働かないと脳はどんどん暴走しほんの些細なきっかけで不安感を感じやすくなります。

30秒でできるセルフケア

壇中

華蓋

中府

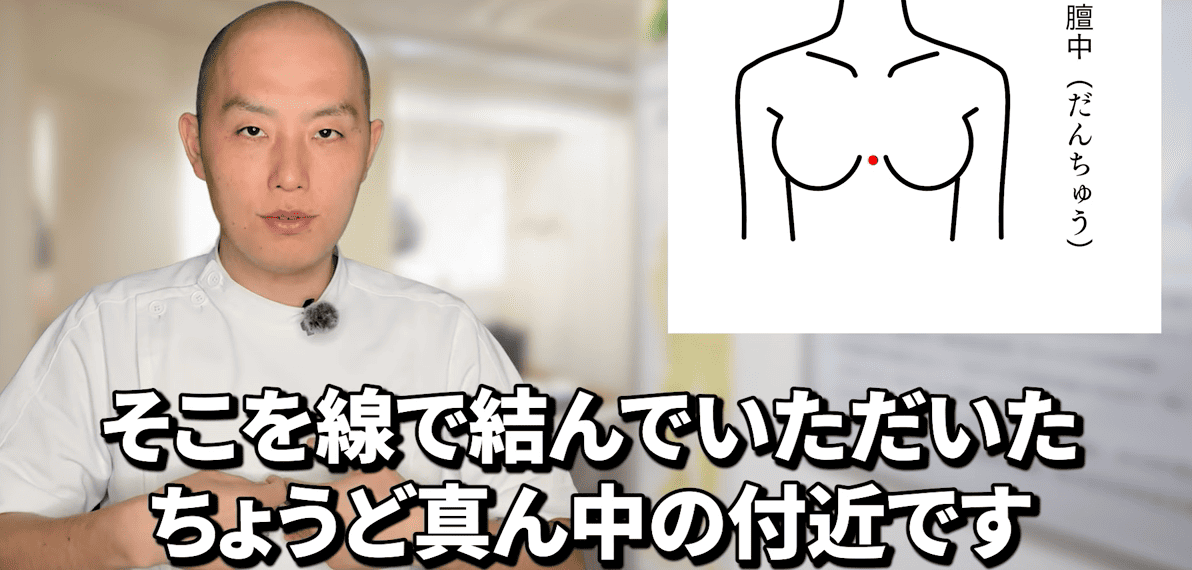

・壇中

左右の乳首を結ぶ線を作りその真ん中にあります。胸骨の上にあるツボです。

壇中は心の蓋です。胸が詰まっているほど硬くなってしまいます。軽く押しながら呼吸することで蓋が開いて不安も抜けていきます。人差し指と中指でゆすりながら刺激してあげてください。押すと痛いところがあり強くやると本当に痛いです。痛いところを軽く刺激を与える程度で良いです。

不安感を感じる時は体の交感神経が優位になって胸の筋肉の力が入ってしまいます。体の弱い部分は肺や心臓を守ろうとして胸の筋肉に力が入りやすくなってしまうため痛みを非常に感じやすくなってしまうのです。恐怖感や不安感を感じている時は無理に押さないようにしましょう。効かせるのではなく通すつもりで押します。呼吸も大事です。ゆっくり吸った後に吐きながら押します。優しく押すのが大事です。

当院でもよく使っているツボで、痛くなくなったらOKです。30秒刺激すると痛みが消えていくはずです。

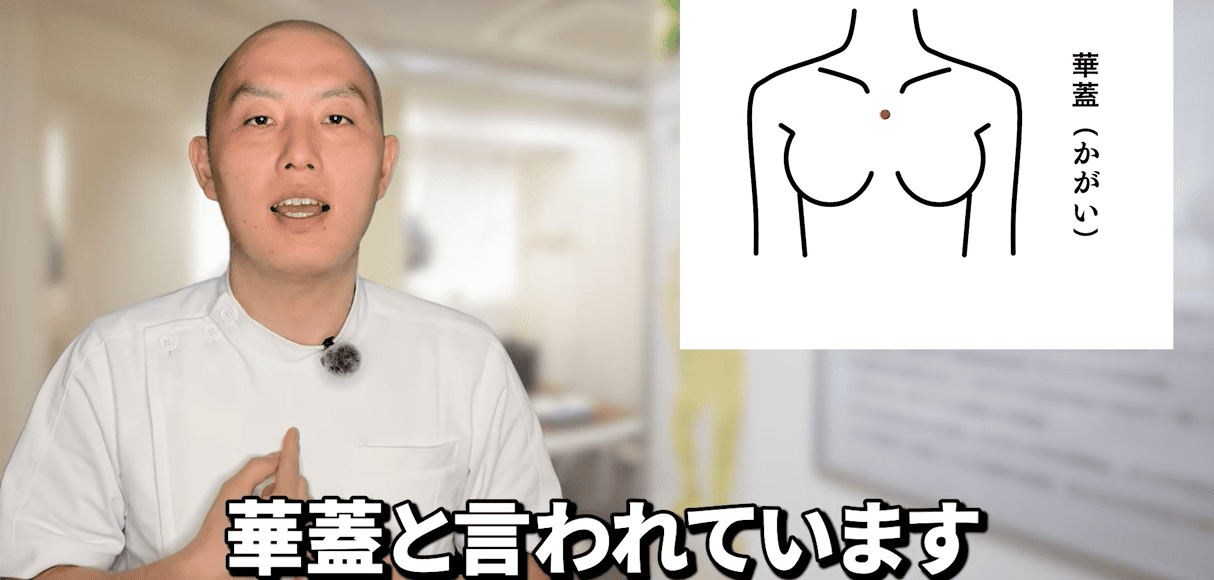

・華蓋

鎖骨を把握して両方の鎖骨から下がると凹みがあります。鎖骨の真ん中の正中線上で、喉仏から下に下がっていくと凹みがあります。胸骨の下5cmの少し盛り上がっているところにツボがあります。華蓋は心のブレーキ役です。興奮や不安が暴走しそうな時に押すと感情が一旦落ち着きます。人差し指と中指で軽くゆする程度で30秒刺激しましょう。揺すりながら刺激すると痛みが消えていきます。楽な気持ちで息を吐きながら刺激してください。

鍼灸院に来院される方の中には薬を飲んで効かなくてさらに不安になっている人がたくさんいます。そのような方は体が変化してよくなっていくと不安感もなくなっていきます。恐怖感や不安感はいきなりは発症するものではありません。体が変調して恐怖感や不安感を植え付けられるのです。そのような方は騙されたと思って2週間続けて欲しいと思います。

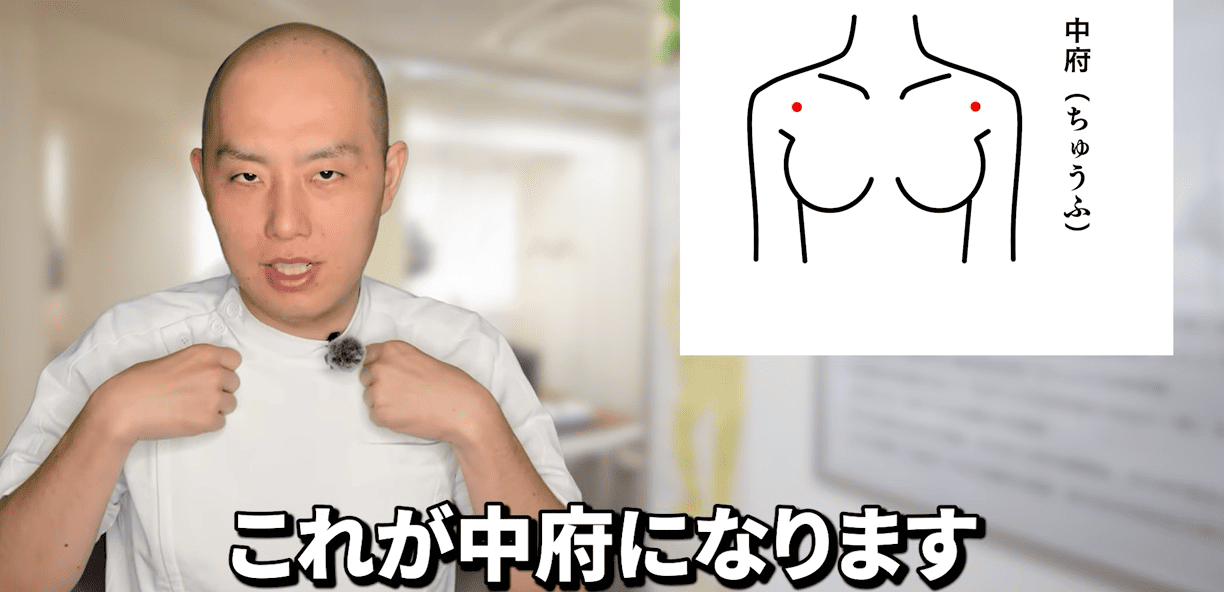

・中府

肺の経絡の墓穴と言われていおり経絡の気が集まるところとされています。咳が出ていたり息が苦しかったりする時に押すと痛みを感じやすい場所です。鎖骨を触って1番外側まで触れると下に下がると軽く凹んでいるところがあります。繋ぎ目の内側がポイントです。逆側の手の人差し指と中指で揺するように押しましょう。

中府はエネルギータンクの蓋です。押すことで体の底から安心感が湧いてくるでしょう。体が緊張すると胸の筋肉が硬くなります。パソコン作業で疲れていたり前傾姿勢が取れなかったりする人は押してほしいです。人間はイライラしたり何かに必死になると体が前傾姿勢になっていきます。整体師は前傾姿勢は悪いというが全然悪くないと思います。必死な時は体が興奮するため前傾姿勢になってしまいますが、前傾姿勢が悪いのではなく体がオフにできていないのです。

その時に押すことでホルモンという観点から体をオフにすることが可能です。

〈ポイント〉

- 強く押さない。効かせるのではなく通すつもりで押しましょう。

- 呼吸と合わせて吐く時に押しましょう。

- 毎日続けることで習慣になりホルモンも整いやすくなります。

オススメの食品

セロトニンは幸福ホルモンです。幸せを感じた時にいっぱい出てきます。ツボを押ししながら、豆腐、たまご、バナナ、赤身肉を食べてほしいです。これらはセロトニンをいっぱい出すには必要な食べ物です。

副腎サポートも必要です。副腎疲労になると色々な症状に襲われて滅入ってきます。アーモンド、ひじき、小松菜を食べて欲しいです。また摂取してはいけないものもあります。甘いもの、カフェイン、アルコールの取りすぎには注意しましょう。

不安感を落ち着かせるカギは血糖と腸にあるため、これらの食材をぜひ食べて欲しいと思います。

薬を使うことは悪くはないですがやめれたら良いです。飲みたくなくても飲むしかない、飲みたくないのに飲んでいるというストレスがまた症状を悪化させることもあります。飲まなくても良かった人が飲むことでイライラして辛いと言っているのは鍼灸院あるあるです。病院の先生も良くなってほしくて処方していますが、必要のない人もいるのです。精神が壊れている場合は薬が必要ですが、自分で改善できる人もいます。そのような人は自分で刺激して改善に向かって欲しいです。

・年齢・性別

30代男性

・疲労感を強く感じた時期

3年ほど前から

・疲れを強く感じるきっかけ

1.仕事のノルマがきつくなってから

2.うつ症状で病院に通い始めてから

・病院の対応

骨には異常なし、筋弛緩薬も効果なし。

病院では、デパス、マイスリーをもらう。

慢性疲労に効く漢方を2種類買って飲むが、あまり変わらず。

鍼灸も3院試したが、回復せず。

・ほかの対策

気孔道場に通っている。

・銀座そうぜん鍼灸院の来院経緯

友人の紹介

慢性疲労性症候群は3種類の原因に分けられる

・銀座そうぜん鍼灸院の対応・施術

カウンセリングをしたところ、首と腰の深層筋の筋緊張が慢性疲労を生み出しているとわかりました。

特に首コリから来る※脳血流障害型うつ病の要素が強いと判断しました。

※脳血流障害型うつ病…脳の血流低下による脳機能の障害により起こるうつ病

慢性疲労性症候群の場合、大きく3つに分けられます。

慢性疲労性症候群の原因

- 肉体的要因(筋肉、血流など)

- 精神的要因(環境、うつ、不眠など)

- 器質的要因(ガン、内臓の病気など)

以下のポイントを施術していきます。

- 脳血流の改善(首の最下層にある筋肉を鍼灸で刺激し、内頸動脈の血流を促す)

- 首のコリの除去(東洋医学的に首とふくらはぎは繋がっている)

- 膀胱経の経絡の流れを改善させる(膀胱経とは、背中の気のめぐりを意味するため背中のツボを使っていく)

慢性疲労性症候群のまとめ

慢性疲労性症候群と判断をうけた方のケース

- 数種類の薬を数ヶ月服用しているが、なにか辛いのかわからなくなっている

- 睡眠薬の効きすぎで、常にだるく眠いが薬をやめるのが怖い

- 仕事が嫌だから、このまま休職していたい。

- 家族問題で悩みが耐えない、カラダもつらい。

薬の副作用を、別の薬で補うことや、人間関係の要因が大きいケースがほとんどでした。

この方の場合は首の深層筋の凝りが一番の要因でした。

慢性疲労性症候群の原因は人によって様々で非常に多岐に渡ります。私が対応した利用者様も精神的要因のケースが多くを占めています。

薬の副作用が強く出ている方が特に多く、当初の悩みがなんなのかわからなくなっている方がいます。

私からアドバイスは二つ

- 正直に申告することで疲れを感じたキッカケを整理させましょう。

- 医師の判断、薬をきちんと調べて、自分でちゃんと効果を見極めましょう。

2ヶ月10回の鍼灸で、慢性的な疲労感は感じなくなったとのこと。

仕事の量により体調の変動があるため、辛いときのみ鍼灸を受けることを指導しました。

慢性疲労症候群が改善するかしないかははっきりしているといいますがその違いは何ですか?

慢性疲労症候群と判断されている人で当院に来院されている人は今10人くらいいます。慢性疲労性症候群は、院長の解釈ではウイルス性脳炎と見ています。コロナウイルス後遺症などもそうですが、突然脳に細菌が入って体が疲れやすくなってしまっているのです。

当院では改善した人も改善することができなかった人もいます。体の機能、脳の機能がどれだけ残存していて影響していないかが大事です。この症状は施術してもある一定のところで回復が止まってしまうことが多いです。止まる人ならまだ良いですが全く変化がない人も多いです。

多くの人はお金をかけて当院まで来院し施術したことで楽になっている気がするといってくれますが、私の中では体がどのようによくなっているのかというチェック項目があり、この項目が合格したら体が完全に変化したという判断をします。

本人のリアクションより見たもので判断するのです。良くなったと言っても体が全然変化していなければ良くなっていないという判断になります。

慢性疲労症候群の人は施術で変化させるように仕向けますが、元から変化しなければなかなか回復していきません。変化したとしても一定のラインから回復しかないパターンもあります。2時間しか動けない人が4時間や1日中動けるようになれば良いですが、ずっと2時間で止まってしまうこともあるのです。

脳や体がウイルスや細菌など何かしらの影響を受けて機能が残存している領域で回復し、傷つけられた部分は回復しないか時間薬に任せるしかないのです。

慢性疲労症候群の人へのアドバイス

慢性疲労症候群の人へのアドバイスは回復の上限が決まっているということです。当院では、回復の上限まで行かせるために施術させていただいています。

施術をして上限までいったらそこからは体力をつけてほしいです。自分の体調の絶好調が100だとして70%しかよくならないのであれば、自分の体力を200にすれば140%まで上がることになります。

自分の体感として70%しか回復しないのであれば、体力つけて体力上限をどんどん上げて動ける体にしていくことが必要です。

100%にしようとして薬やサプリメントを飲んで自分の元も体に戻そうというのはあまりお勧めできません。

鍼灸の現実としては施術して70%まで回復して施術を続けても70%から上がらない場合、薬を飲んだり違う方法を試したり違うサプリメントを飲んだりというような違うことを行い、調子が悪くなる人がたくさんいます。

何かよくしたいと思って頑張るのは悪くないですが、良くなったのに色々試して悪化して、施術して少し良くなってまた色々試して悪化してということを繰り返すパターンが多いのです。これは、慢性疲労症候群、インフルエンザの後遺症、コロナの後遺症、ワクチンの副反応全体で言えることです。

当院でも、色々試して悪くなり、また施術してまた良くなりますがそれも7〜8割で止まり、また色々試してまた悪化するというのを何回も試している人もいます。

施術者側としては回復上限が決まっているためそこまでは安定させます。そこからはクラッシュやぶり返しを起こさないように体力をつけて自分の体力の上限を引き上げていくようにというアドバイスを行っています。

薬を飲んで100%になった人もたくさんいると思いますが私は懐疑的に見ています。これは鍼灸だけで100%までいく人もいるためです。改善すれば他にものに手を出すこともなく何もしません。

いろいろな情報を集めるにあたって、これやったから良くなった、この薬で良くなった、という人もいますが、飲んでいる時点で改善していないと思います。改善したら何もやらなくなります。当院ではそれが改善したということであると考えています。

回復の上限を知ることが大事なのです。そこまでいったら体力の底上げをしましょう。これが慢性疲労症候群の回復の1番の近道であると当院では考えています。

慢性疲労性症候群によく使われるツボをご紹介します。

- 曲池

- 承筋

- 承山

- 湧泉

曲池

曲池は自律神経の調子を整え、免疫力を高める効果があります。そのため、慢性疲労症候群の改善にも効果が期待できます。

他にも肩や首の痛み、だるさ、のぼせ感、花粉症の症状の改善や消化器系の働きの促進、眼精疲労や生理痛にも効果があるとされているツボです。

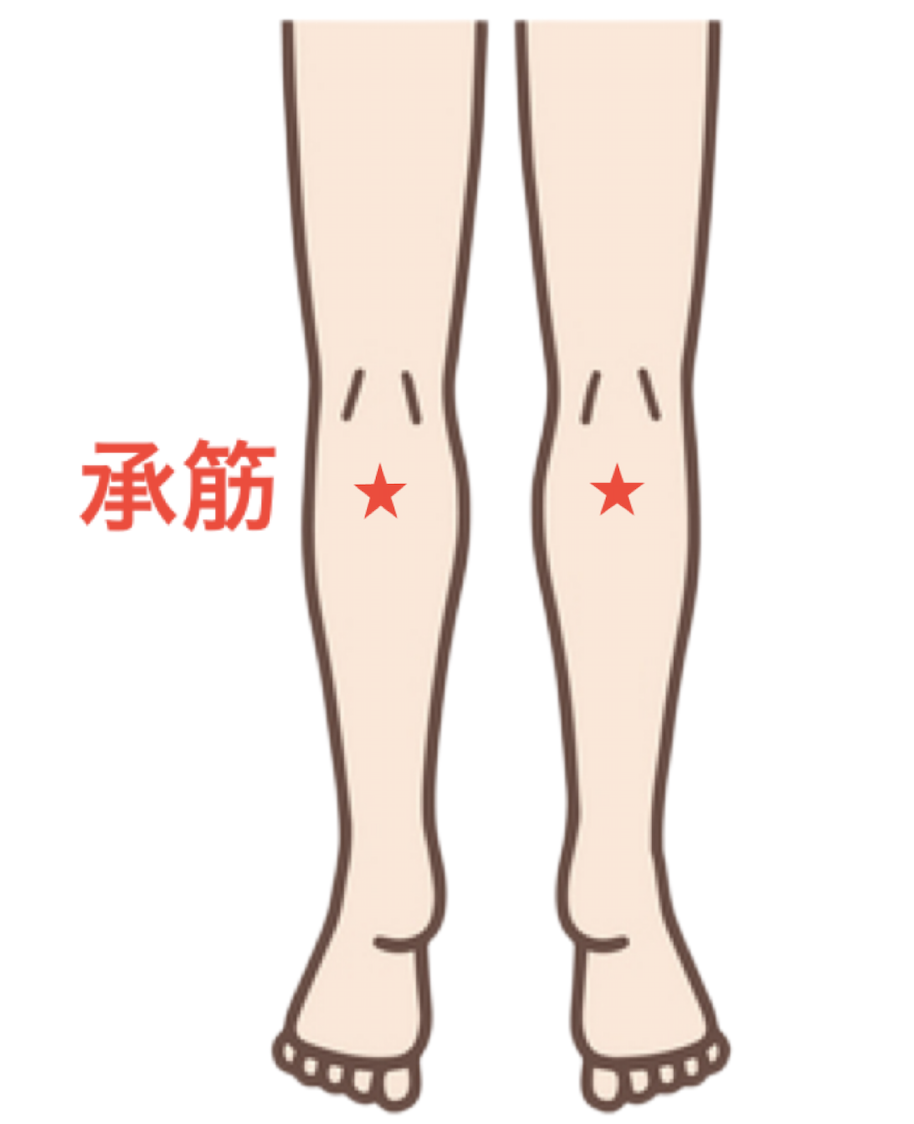

承筋

承筋は、全身の倦怠感に効果を発揮します。承筋には血流を促進する効果があり疲労物質が流れやすくなるツボで、疲労症状にはおすすめです。水分の流れも良くなるため、むくみにも非常に効果的です。

ふくらはぎの重さや、だるさ、脚の疲れやふくらはぎの痛みにも効果的です。

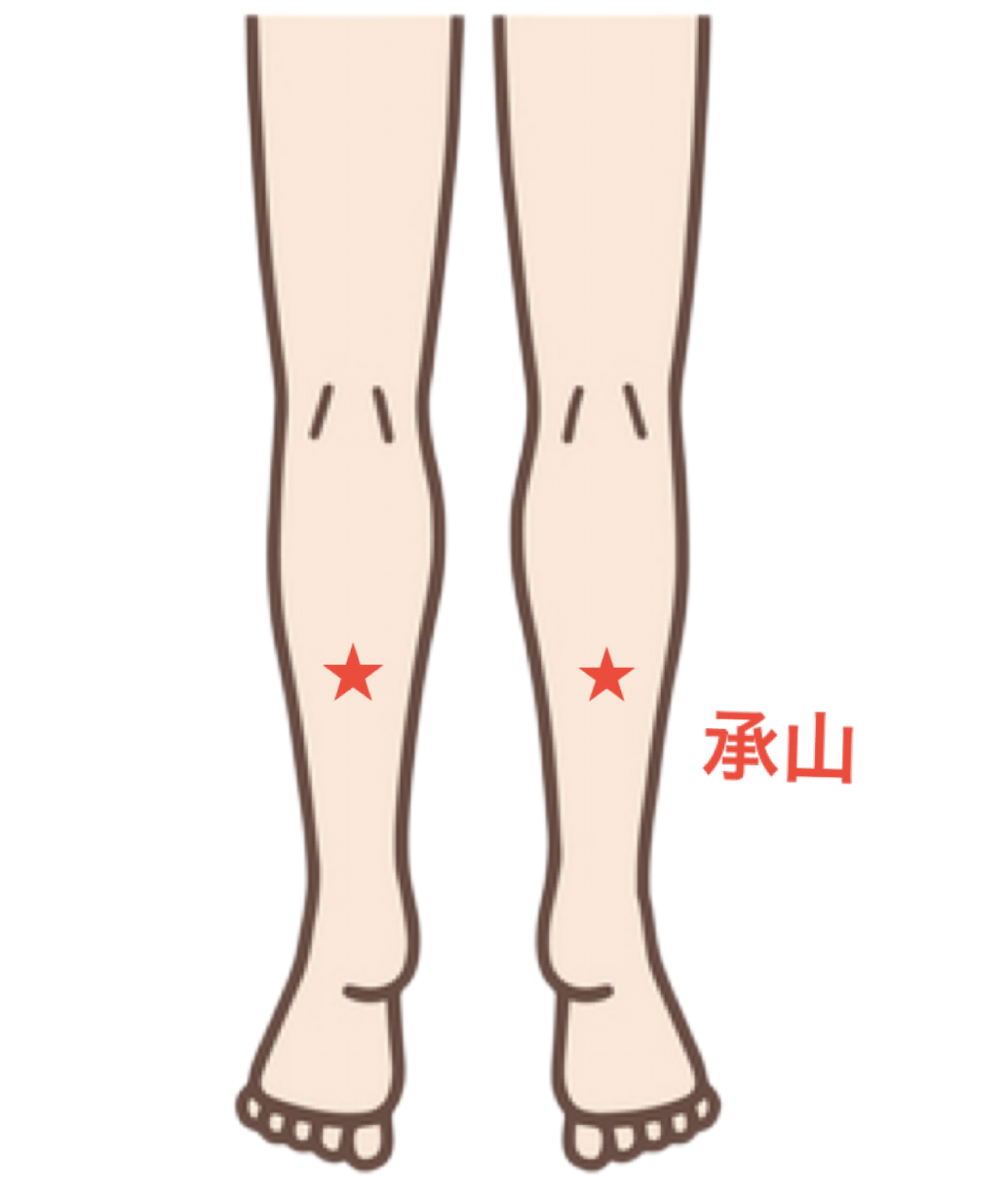

承山

承山は、湿気を取り除き、老廃物を流してくれるツボのため、疲れやダイエットに効果的です。

足の痛みやしびれ、こむら返り、腰痛や坐骨神経痛などで足腰から殿部にかけての痛みや疲れがあるなどの時にも効果を発揮します。

ツボの位置と押し方

曲池

曲池の場所は、肘の関節部分の上側です。肘を曲げたときにできる横じわの延長上にあります。

強く押すと響くかもしれません。親指を使ってしっかり押しましょう。

承筋

承筋は、ふくらはぎの筋肉が一番高く盛り上がっている場所にあります。

押すときは、両手でふくらはぎを包むようにして押しましょう。中指を重ねて両方のツボをしっかり押して刺激しましょう。

承山

承山は、ふくらはぎの真ん中にあります。アキレス腱からふくらはぎに向かって上がっていくと指が止まるふくらはぎの下を探しましょう。

押すときは親指を使ってしっかり押しましょう。

ツボの痛みは体のSOS

東洋医学ではツボは体のセンサーです。ツボを押した時の痛みが出るのはその場所とつながっている内臓や神経が疲れているサインです。

胃の働きが落ちると鳩尾や背中に反応が出ます。ストレスで交感神経が過敏になると、胃や首が痛くなります。ツボの痛みは悪いものではなく体が休ませてくれと伝えているサインなのです。

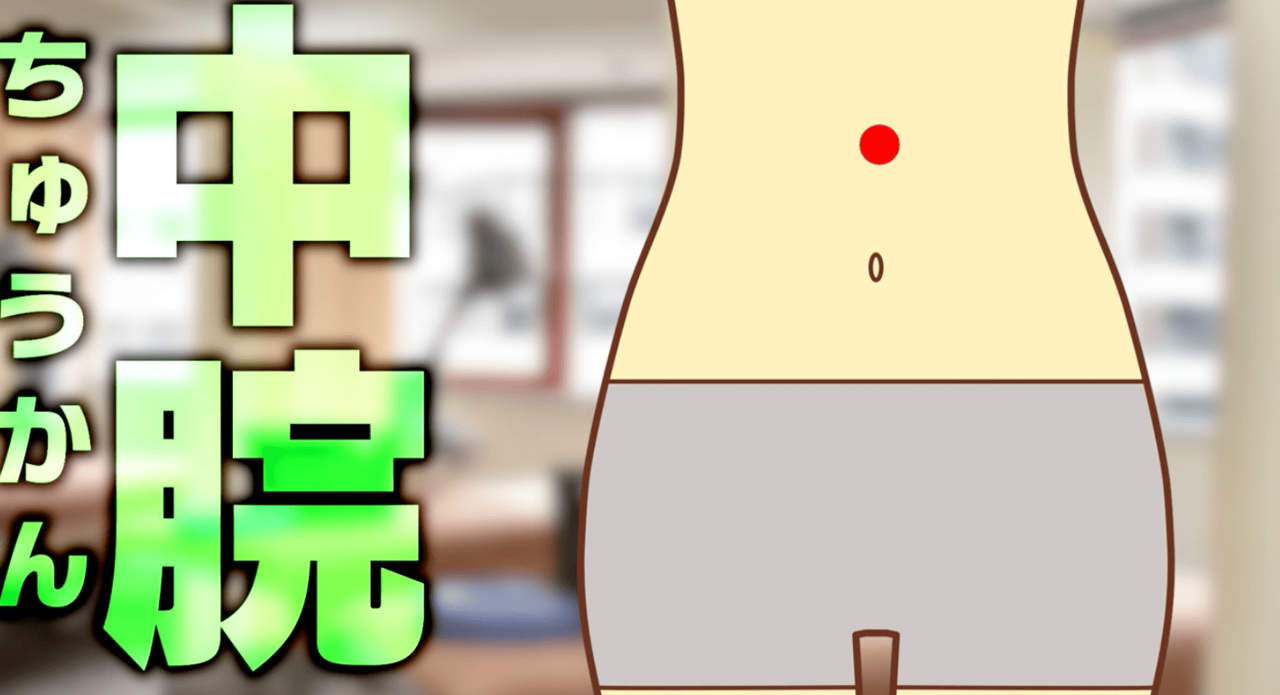

中脘

おへそと鳩尾の真ん中にあるツボです。乳首の真ん中からおへそを繋ぐ線の中でちょうどお腹が膨らんでいる頂点にあります。

ここは、胃と深くつながる場所で、食べ過ぎた時やストレスで食欲が乱れている時、ここを押すと響くような痛みがあります。これは胃の粘膜や神経が疲れているサインで、消化が追いつかず胃の働きが鈍くなっている状態です。

機能性ディスペプシアといい、胃に異常はないのに胃の辛さや不快感、鈍痛がある人の多くは中脘を押すと痛みを感じます。

そういう人は、冷たいものを控えて胃に優しい時間を作ってほしいです。胃は穏やかに過ごすと静かに整っていきます。中脘は胃の状態を示すわかりやすいポイントで、胃に問題がなければ押しても問題ありませんが、調子が悪い人は重くて押されたくないと思う場所なのです。

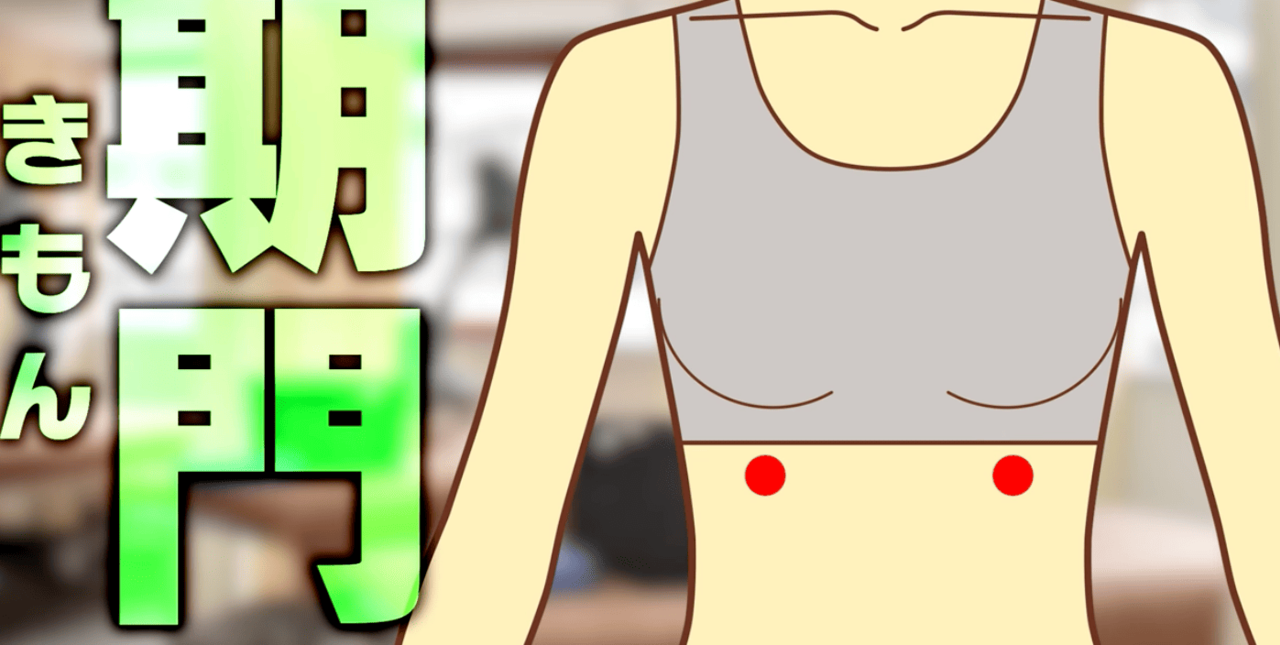

期門

乳首から下に2cm下がっていき内側に触れていくと肋骨と肋骨の間に異常に痛いポイントがあります。

期門は肝臓のストレスに効果的なツボで、肝臓と深くつながる肝臓の鏡のようなツボです。ストレスや食生活の乱れ、多量の飲酒によって肝臓の負荷が高まり、血液を調べた時ALT、AST、γGTPの数値が上がっている人はここを押すと異常に痛いはずです。肝臓の負荷が高まることでその周りの筋肉神経が過剰に興奮し軽く押しただけでも異常に痛く感じるのです。

研究でも肝炎を持つ人は健康な人に比べて期門に強い圧があると報告されています。肋骨のところが痛かったりくすぐったかったりするのは筋肉的な問題だけではなく、体の奥の内臓が頑張りすぎているサインなのです。

期門を押すと痛い人はお酒をやめてストレスを感じるような環境は下げましょう。ゆっくりお風呂に使って期門周辺を温めることで肝臓の状態は変わります。当院でも、γGPTが高い人にはお灸をしています。実際に数値が下がっている報告もあります。

神門

手首の内側の手のひら側にあるツボです。手首を曲げて小指側に腱があり、腱より少し内側にあります。

気持ちが疲れている人は軽く押すと結構痛いはずです。神門は心の疲れを示すツボで、心臓と自律神経のバランスを移す重要な場所です。強いストレスを抱えている時、ここを押すと指すような痛みやしこりを感じます。実際に神門へのお灸が心拍変動を整えて副交感神経を回復させた臨床方向もあります。

無理をしている心は言葉ではなく手首の痛みを通して語りかけてくれます。そんな時は深呼吸をしましょう。鼻から3秒吸ってゆっくり5秒かけて吐き、その後に神門のツボを押してほしいです。程よい刺激が心を安心させてくれるはずです。

手首を曲げたときにできる関節のシワの小指は輪にある骨の上にある僅かなくぼみを手の骨側に向かってグーと押すと痛みがあります。ストレスも疲れもないと痛くないですが少し疲れた時はジーンとした痛みがあります。そういう時は無理せずゆっくり休むのはもちろんですが、深呼吸をしてツボを押したら必ず副交感神経が優位になります。

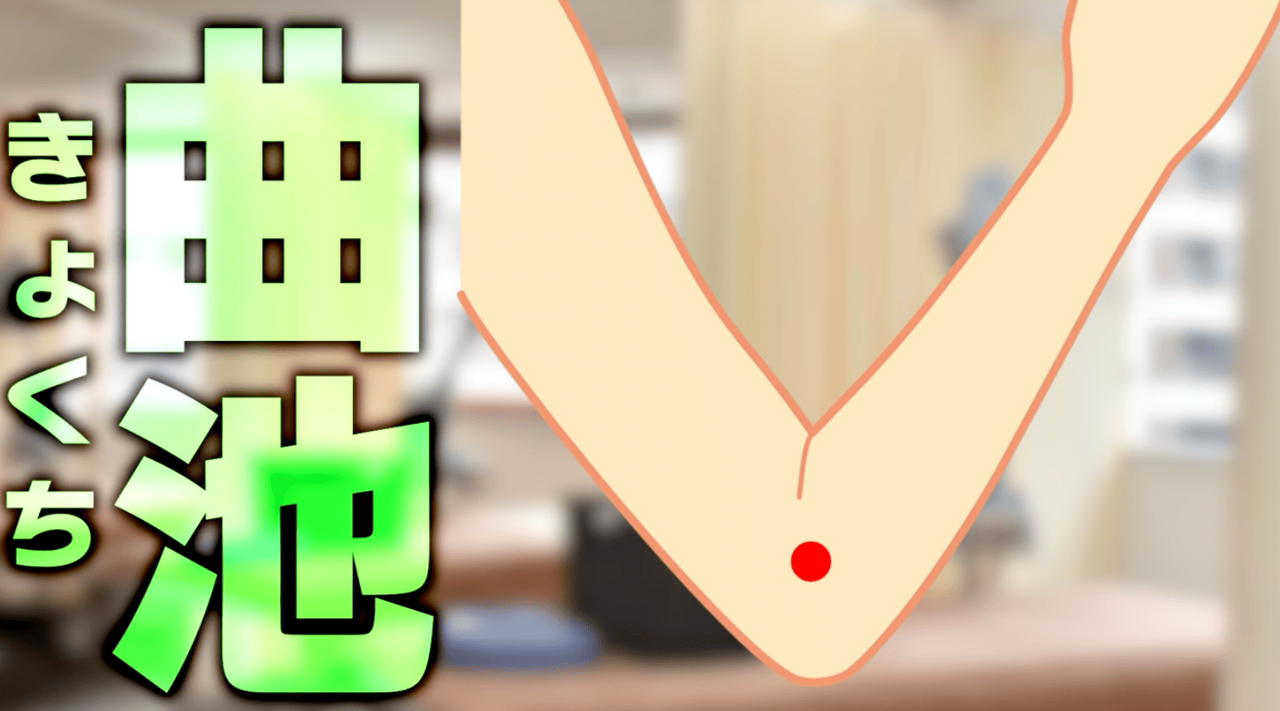

曲池

肘を曲げたときにできる肘のシワの外側にあります。

首、肩こりの緊張はもちろん食いしばりと深い関係があり、寝ている間に歯を噛み締めている人や無意識に顎に力が入っている人は軽く押すだけで痛みがあります。これは顔の咬筋や側頭筋の過緊張を通じて自律神経が疲れているサインなのです。

曲池をほぐすと首やこめかみの重さが少し軽くなります。顎周りや頭の側面が重いと感じる時は体が今日も1日頑張ってくれたと優しく受け止めて曲池を押してほしいです。

肘を曲げてできる小シワの腕の外側端あたりを人さし指や親指で押すと非常に痛いポイントがあります。押すだけではなくピップエレキバンやシールの鍼、お灸でも構いません。痛いですが体はリラックスしますので試してみてほしいです。

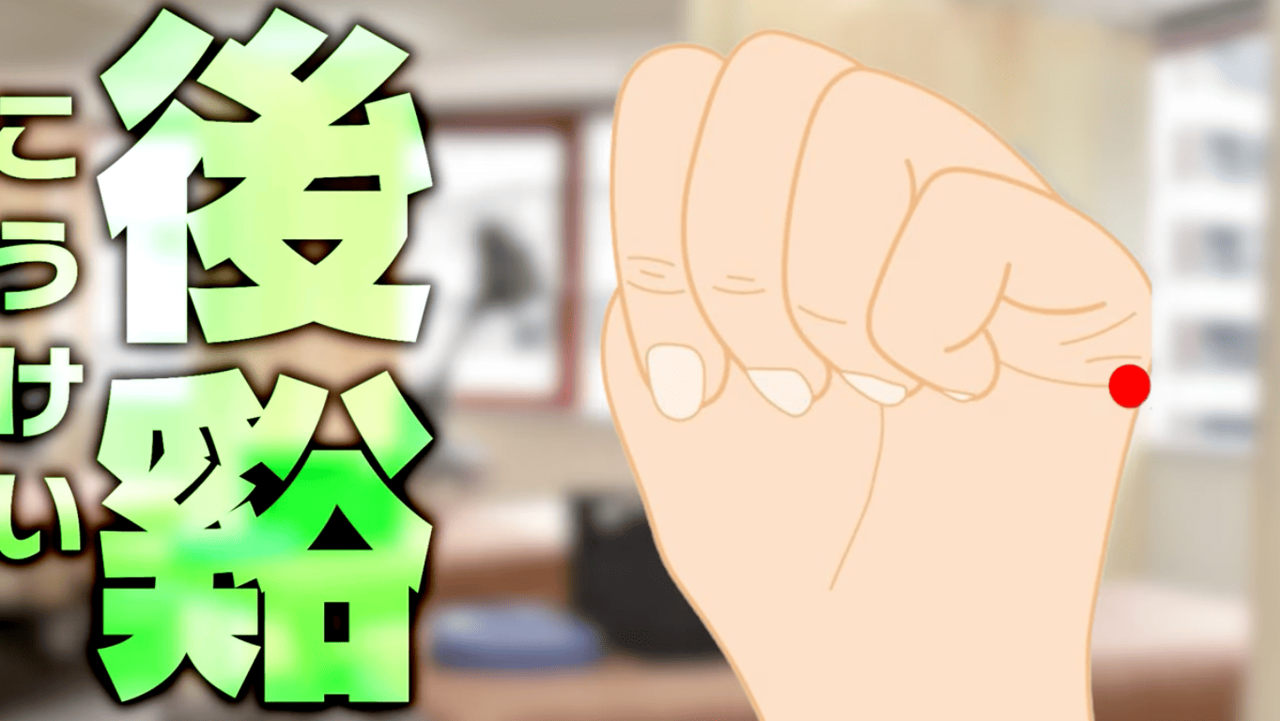

小指の外側で、付け根の膨らみの下あたりにあります。手を握って小指の付け根の関節の骨のでっぱりの少し下にあるしわの部分です。

頭がぼーっとする、思考がまとまらない、朝起きてスッキリしないときにオススメのツボです。首の深い筋肉と連動していて脳への血流を整える働きもあります。ここを押して痛い時は脳が酸欠状態になっています。スマホやパソコンの見過ぎ、浅い呼吸が続いているサインです。

後谿は、鍼灸の現場ではぎっくり首や寝違いにも使われるツボです。昔から使われる効果の高いツボなので、ゆっくり息を吐きながら押してほしいです。押すと首が軽くなる感覚があります。これが体がリセットされる瞬間です。

このツボは、右首が辛い人は左に反応が出やすく、左が辛い人は右に反応が出やすいという特徴があります。

押す時のルール

押す時は、痛気持ちいいがポイントです。強く押しすぎると体が興奮してしまうため10秒押して3秒休むのを3セット行いましょう。押す時間はお風呂上がりでも寝る前でも心が休まる時間が理想です。

1番大切なのは痛みを敵としないことです。痛みは体のメッセージです。その声を無視せず、ありがとうと返すように押すことでその刺激や優しさに応えてくれます。

忙しい日々の中で自分の体に優しく触れる時間を作ってあげましょう。その習慣があなたの心と体をゆっくり整えてくれるはずです。

- 特に対応することが多い症状

- 筋肉、骨のお悩み

- 消化器のお悩み

- 皮膚のお悩み

- 神経のお悩み

- 循環器のお悩み

- 眼のお悩み

- 耳鼻咽喉のお悩み一覧

- 泌尿器のお悩み一覧

- 女性のお悩み一覧

- 脳神経のお悩み一覧

- 子供のお悩み一覧

- がんの種類一覧

- 内分泌のお悩み一覧

- 自律神経のお悩み一覧

- 鍼灸・東洋医学について