自律神経失調症の鍼灸【整える方法・ツボ・症状の解説】

公開日:2019年 12月23日

更新日:2025年 2月 6日

本日は自律神経失調症の鍼灸について解説させていただきます。

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

自律神経失調症は、生活リズムの乱れやあらゆるストレスなどが原因で起こる心と体の病です。

そもそも自律神経とは、人間の生命活動のバランスを整えている神経です。

呼吸、心拍、血液循環、消化吸収など、生きるために必要な生理現象をコントロールし、身体のほぼすべての器官が、自律神経の関与を受けています。

交感神経 ⇒日中に活発。《脳の活性化、気管支拡張、心拍数増加、血管収縮、血圧上昇、胃腸運動抑制、発汗促進などをコントロール》

副交感神経 ⇒夜に活発。《脳の鎮静化、気管支収縮、心拍数減少、血管拡張、血圧低下、胃腸運動促進、発汗抑制などをコントロール》

このように交感神経と副交感神経がバランスよく働き、2つの神経の役割分担をさせることで、毎日を健やかに送っています。

ところが

- 昼夜逆転の生活

- 過度なストレスによる睡眠障害

などにより、この2つの神経系が正常に作用しなくなります。

そうして心身のバランスを保てなくなることから、自律神経失調症にかかるのです。現代社会の荒波に揉まれ、毎日仕事で多忙な人は特に注意が必要です。

朝起きてもスッキリしない、日中は集中力が続かずすぐ疲れてしまう、ちょっとしたことでもイライラする、夜なかなか寝付けない、眠りが浅くて何度も起きてしまうなどの不調は生活の中で起こりがちです。不調が頻繁に起こると歳のせい、最近疲れが溜まっているだけ、と思うかもしれませんが、症状の多くは自律神経の乱れからきているのです。

自律神経が乱れると、交感神経が過剰に働くことによって心身の状態が常に緊張状態になり自律神経失調症を発症します。

自律神経失調症の特徴は、イライラしやすくなる、集中力が続かない、消化不良、疲れやすくなる、眠りが浅くなる、胃の不快感などです。

自律神経は全身を調整するため、一部分の調子の悪さが全て自律神経の影響ではありません。自律神経自体が勝手におかしくなることはなく、何か別の理由が原因で自律神経が左右されておかしくなっているのです。

当院では、脳からきているのか職場や家族、季節的のような外的要因なのか、内面やトラウマ、思いのような内的要因からきているのか色々な観点を見極めて施術しています。

自律神経失調症の症状一覧

- 倦怠感(やる気が出ない)

- 睡眠障害(寝つきが悪い)

- 夜型生活になりがち

- 食欲が出ない

- 感情の起伏が激しい(イライラ、気分の落ち込み)

- 生理不順

- 肩凝り・頭痛・めまい・腹痛(下痢)がひどい

- 記憶力減退

- 汗が噴き出る(更年期障害に似た症状)

- 過呼吸・動悸・息切れ

上記に記載した以外にも、自律神経失調症の症状は次のようなことが挙げられます。

- 日中にボーッとする

- 肌荒れが頻発して改善が悪い

- 嫌な夢を見る

一見自己判断で「大丈夫」と思いがちですが、これらの症状が出始めた場合、自律神経失調症を疑いましょう。

自律神経失調症の原因

原因は、主に交感神経と副交感神経のサイクルの乱れです。

乱れる要因に以下のようなことが挙げられます。

- 深夜勤の仕事をしている

- 職場や家庭環境でストレスの多い環境下で過ごしている

この場合、特にこの2つの神経系のバランスが狂いがちになります。

「早寝早起き病知らず」ということわざがあります。

人間は生まれながらにして持っている体内リズムは体内時計と言われていますが、24時間周期がきちんと構成されておりその周期を「サーカディアンリズム」といいます。

この正しいリズムがとれない限り

- 睡眠障害

- 食欲不振

- 過労による疲労感

がとれず、自律神経の作用を損ね続けてしまうのです。

こうしたことから、仕事人間の多くが発症しやすい病気だということが伺えます。

自律神経失調症のまとめ20個

1.エンテリック神経の独立性

腸の神経は第2の脳とも呼ばれ、自律神経系の一部であり独立して消化管機能の消化液の分泌を調整しています。脳腸相関ともよく言われるように脳と腸は非常に綿密な関係を示しているのです。

2.ポストプランディアル低血圧

食後に血圧が急激に低下する現象で高齢者や自律神経失調症を持つ人に多く見られます。これは比較的ポピュラーな症状で、食後に気分が悪くなったり顔が青ざめる人はポストプランディアル低血圧が考えられます。

3.冷たい汗の突然の発生

体温調節に関わる自律神経の不調によって突然冷たい汗をかくことがあります。発汗作用を調整している自律神経がおかしくなることで何気ない時に急に汗をかくようになるのです。

4.ピサ症候群

体の片側が傾く症状で特に神経変性疾患との関連性が強いです。神経系の病気で自律神経失調症の症状と一緒に出てきます。

5.無意識のため息

無意識で頻繁にため息を吐くのは体内が自律神経のバランスをとろうとする反応だと考えられています。辛いことや辛い悩み、今の症状で悩んでいる人は交感神経が高ぶりがちです。

強制的に副交感神経に切り替えるために息を吐くように呼気の時間を長くします。深呼吸や座禅、瞑想する時に吐く方を意識しなさいとよく言われますが、副交感神経を優位にさせるために吐く方を長くすることで体をリラックスさせることができるのです。ため息をいう行動は体をリラックスさせるために最適なセルフケアです。

6.アントコリス(前傾首)

首が前方に曲がって顔が垂れる現象で特にパーキンソン病の人に見られます。自律神経失調症の人は交感神経優位の人が多いです。交感神経優位は首の前側腹筋が非常に硬くなって前傾姿勢になりアントコリスの状態になりやすいのです。

7.視覚と瞳孔反応の変化

交感神経が瞳孔を拡張させ、副交感神経が収縮するためバランスが崩れると視覚の問題が発生します。光に対する過剰な反応はコロナ後遺症の人に多く、視覚過敏光過敏といった悩みを言われることが多いです。

8.唾液と涙の分泌

唾液や涙の分泌を制御していてドライマウスやドライアイの症状が現れることがあります。

9.異常な発汗パターン

自律神経失調症は過度な発汗や汗が出ない状態を引き起こします。夏場は特に熱中症に注意が必要です。

10.消化不良と腹部の不快感

自律神経失調症が消化器系に影響を与えると消化不良や腹部の膨満感、不快感を引き起こします。自律神経に支配されている腸の動きが悪くなって起こる症状です。

11.ピュア自律神経不全

主に末梢神経系に影響を与える神経変性疾患の1つです。立ち上がった際に急激な血圧変化を経験します。自律神経単体で起こる神経変性疾患です。軽い病気で悩んでいる人はそこまで気にする必要はありません。

12.家族性自律神経失調症

自律神経系の機能不全を引き起こして体温調節の困難、血圧の不安定、発汗の異常を伴います。遺伝的要素があります。

13.シャイトラージャー症候群

多系統萎縮という病気の1つで起立性低気圧、膀胱機能障害、呼吸困難の症状を引き起こします。

14.コートハンガー痛

肩や腰の後ろに特有の痛みを呈します。長時間の立位や低血圧によって血流が制限されることが原因とされます。自律神経と脳は密接に関係があるためハンガーの部分に凝りが生まれるのです。

15.自律神経の感覚の調整

このバランスが崩れると感覚の問題が発生します。よく何もしていないのに急に痛くなったり急に足がざわざわしたり手がむずむずするというような色々な症状を出してしまいます。

16.体温調整の困難

発汗や血管拡張、収縮の異常によってやイオン調整に影響を与えて暑さや寒さの耐性が低下します。熱中症を引き起こしやすくする原因になります。

17.思い込みの問題

自律神経がおかしくなると見えないものが見えたり聞こえない音が聞こえるなど思い込みが強くなります。幻聴や幻覚は自律神経系からくることがあるのです。

18.ファイトオブブライト堪能と遺伝的影響

交感神経系の闘争反応は遺伝的要因によって影響を受けることが研究で示されています。東洋医学では陽性体質ともいい、体が興奮しやすい人やそれに伴う症状胃潰瘍、便秘気味などそういう人は注意が必要です。

19.心拍変動解析

心拍の変動は自律神経系のバランスを測定する重要な指標です。よくH R Vとも言われます。高いH R Vは健康な自律神経系を示して低いH R Vはストレスや自律神経失調症の兆候を示します。

20.黒のタイプと自立神経の違い

人間のクロノタイプ(朝型、夜型)は自律神経系に影響を与えます。朝型の人は副交感神経の活動が早朝にピークを迎え、夜型は夜遅くにピークを迎えます。

クロノタイプのミスマッチが自律神経失調症のリスクを高めるのです。基本的に多くの人は朝型の生活を強いられますが、本来夜型のタイプの場合はミスマッチが起こってなかなか元気が出ないこともあります。これは自分の体質、クロノタイプを理解する必要があります。

病院で調べてから専門家に行く

1つ目は、病院に行くことです。

一括に自律神経失調症はといっても、その症状には個人差があります。下痢や多汗症、過呼吸を頻発する人もいます。そのため、相談する科を事前に決めておくのが望ましいです。

そして、最も苦痛をともなう箇所の特定ができたら、その段階で処置に入ります。結果が「異常なし」でも自律神経失調症ではないとも限りません。ご自身で不安に思う場合、専門の部門のある病院で、引き続き相談し納得した上で改善を行うのが最適です。

病院に通うことが心身の負担につながる場合

比較的多いケースですが、病院に通うこと自体をストレスに感じてしまい、さらに病状が悪化することもあります。

ご自身にストイックな方がなりやすい病気のため、「まさか自分が…」といったように判断されたことで体だけでなく、元々疲れ切っていた心をさらに疲弊させてしまう可能性もあります。もしもあなたがそうなら、改善方法を変えてみるのも一つの方法です。

2つの改善法は、漢方薬を使ったもの。専門機関によって心身の症状別に調合してくれるところもあります。一般的に使う抗うつ剤・睡眠薬に比べて副作用が少ないのが特徴です。

自律神経の作用を助ける漢方薬は、以下の通りです。

自律神経失調症に効果的な漢方薬

| 漢方薬 | 作用・効果 |

|---|---|

| 大柴胡湯(だいさいことう) | イライラ、倦怠感、緊張などの不快な精神症状を取り除く。 消炎・解熱作用もあるため、自律神経失調症の人からの支持も多い。 |

| 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう) | ふさぎがちな気分の解消 声帯の違和感を軽減、ハツラツとする作用も見込める。 |

| 加味逍遥散(かみしょうようさん) | 主に女性の肩凝り・めまい・腰痛 |

いずれの漢方薬も市販されているものです。

どうしても病院で心身の改善を受けることに抵抗がある人は、まずはこうした天然由来成分で自律神経の本来のサイクルを取り戻すよう努めてみるのもいいでしょう。

漢方薬で自律神経失調症の改善を行う注意点

自律神経失調症は、とてもセンシティブな病気です。

体の不調だけで完結する症例は少なく、ほとんどが心に抱えるストレスなどが元凶になっています。ですから、独断で自分に合った漢方薬を探し出すのは非常に困難でもあります。本来ならば、病院でカウンセリングを受けて自身の病状を理解するのが肝心と言えます。

漢方は病院で出される薬よりも副作用こそ少ないものの、相性があります。自分の体質に合わない成分を摂取することで

- アレルギー反応

- 皮膚炎

- 吐き気

- 下痢

などの症状が現れ、むしろ悪化させてしまう恐れも十分にあります。

体や脳をリラックスさせる方法はある程度決まっています。その決まった方法の中で1番リラックスする方法を探し、リラックスできる機序を知ることで自分に合ったリラックス方法を探すことができます。

①温泉やお風呂に浸かる

お風呂や温泉に浸かることで、体温が上昇して血管が拡張することで末梢血管抵抗が低下して心臓の負担が軽減します。

温熱刺激は副交感神経が活性化することで交感神経が抑制されることで心拍数が低下してリラクゼーション効果があります。

②十分な睡眠を取る

ノンレム睡眠時に成長ホルモンが分泌されることで細胞の修復、再生が促進されます。

この過程で体内の代謝物が除去されて脳脊髄液の流れが改善し、脳の解毒作用が働きます。

睡眠によって交感神経活動が低下し、副交感神経が優位になることによって心拍数血圧が低下して体全体のリラックス効果が得られるのです。

・アミドロベータ

アミドロベータは神経細胞で作られて細胞外に放出されるタンパク質です。アルツハイマー病で悩んでいる人の脳では処理されて脳に蓄積し、老人斑と呼ばれるゴミの塊を形成します。老人斑がたまることで神経細胞が傷ついてやがて死滅し、脳の機能障害が起きるのです。

アミドロベータは健康な神経細胞にまとわりついて毒素を放出させ神経細胞やシナプスを傷つけ死滅させることで、脳が萎縮しアルツハイマー病や認知症が発症、進行します。

睡眠中は脳脊髄液がどんどん流れるため、アミドロベータを流すことによって脳が解毒されアルツハイマー病の予防にもなります。

・タウタンパク質

タウタンパク質はアルツハイマー病などの様々な神経変性疾患で、脳に蓄積して神経細胞を死滅させ、認知症の原因になります。タウタンパク質は細胞構造が作る微小管という繊維で結合されシナプス間の神経伝達を低下させることがわかっているのです。

脳の解毒作用が必要で、睡眠を取らないと神経変性疾患につながりやすいため深い睡眠をどんどん促すことが大事です。

③サウナや岩盤浴で汗をかく

サウナや岩盤浴で体温が上昇すると、皮膚の血管が拡張し、血行が促進されるため、酸素や栄養素が効果的に供給され、老廃物の排出が促進します。

脳内のナトリウムや老廃物を排出させることによってデトックス効果も得られるのです。

また、サウナ時のクールダウン時には副交感神経が活性化するため、心拍数、血圧が低下しリラックス効果が得られます。

④旅行に行く

新しい環境や体験は、脳の海馬を刺激し、神経の可塑性が促進します。

ストレス関連の脳の構造である扁桃体の過活動が抑制され、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が減少します。

非日常的な体験はドーパミンの分泌を促し、快感、動機づけを高めて全体的な精神的リラックスを生んでくれます。

⑤好きなものを食べる

好きなものを食べて脳の側坐核(報酬系)を刺激しドーパミン分泌を送信することで、快感や幸福感を引き起こしてストレスを軽減させる効果があります。

さらに、炭水化物やチョコレート、バナナなどのセロトニンの前駆物質であるトリプトファンが多い食べ物を食べるとセロトニンの合成が促進して気分が安定します。

セロトニンは幸福ホルモンと呼ばれているため幸福ホルモンを生成するトリプトファンは非常に重要です。

⑥TV、動画、映画を見る

TVや動画、映画を見ると脳の側坐核(報酬系)が刺激され、ドーパミン分泌を促すことでリラックスや幸福感を得られます。

また笑いや感動は、自律神経系に影響を与えて副交感神経が活性化することで心拍数、血圧が低下して全身の緊張が緩和します。

当院のYouTubeの動画を見て話していることを理解して院長の顔を見ることでもドーパミンが分泌されリラックス効果を促し幸福感が増す効果があります。

⑦お酒を飲む

適量のアルコールはガンマアミノ酪酸が分泌され、リラックスする受容体に作用し中枢神経系を抑制する働きがあります。

これによって神経伝達が減少し筋肉の緊張が緩和されるため心拍数、血圧が低下します。

また、アルコールはドーパミンの分泌を促進し短期間のリラクゼーション効果をもたらす働きもあります。飲み過ぎは良くないですが適量飲むことで素晴らしい効果をもたらすのです。

1番良いのはノンアルコールビールです。ノンアルコールビールはポップがガンマアミノ酪酸の役割になり、アルコールが入っていないので飲んだ気になれるというメリットがあります。

⑧適切な運動ストレッチをする

運動は心拍数や血圧を上昇させます。また、その後の回復過程で副交感神経が活性化するためリラックス効果が得られます。

運動中にはエンドルフィンが分泌されるため、痛みを軽減し幸福感をもたらす鎮痛剤として作用します。

ストレッチは筋肉の緊張を直接緩和し、血流を改善させることにより酸素や栄養素の供給を促して老廃物を除去する作用があります。

適切な運動、ストレッチは必ず行いましょう。1日30分体を動かすことで十分達成できます。

自律神経を整えるためにはリラックスするだけではありません。意図的に体を緊張させることで交感神経と副交感神経のバランスを取り戻すことができます。

自律神経とは体のあらゆる機能を自動に調整する神経システムで交感神経と副交感神経の2つから成り立っています。

交感神経・・・活動的な状態を保つために働きます。心拍数を上げたり血流を増やしたりします。

副交感神経・・・体をリラックスさせるために働きます。消化や回復を促進させるために働きます。

この2つがバランスよく働くことが心身の健康に非常に重要です。現代社会ではストレス過多や不規則な生活によって自律神経のバランスが乱れる人が増加しています。

仕事や家庭のストレスやスマホの見過ぎなどで交換神経を優位にしている一方で、過剰なリラクゼーションが副交感神経を過剰にしてしまう副交感神経優位症状の人も多いです。

副交感神経優位症状になると体が怠けた状態になり、疲れやすさ、集中力の低下、慢性疲労につながります。

体を緊張させることが自律神経に良い影響を与えるのはなぜか

筋肉の緊張が交感神経を刺激し、副交感神経とのバランスを取り戻すきっかけになります。ポリヴェーガル理論では体が適度に緊張、弛緩を繰り返すことで心と体がより効率的にストレス処理できると言われています。

体を適度に緊張させると筋肉にかかる刺激が脳に信号を伝達する交感神経が活発になります。交感神経が活発になると自律神経がリセットされます。交感神経を意識的に使うことによって副交感神経がバランスを取り戻しやすくなるのです。

軽い運動やストレッチのあと体がスッキリするのは、体を動かして筋肉を緊張させることで交感神経が働き自律神経がリセットされているためです。この緊張と弛緩の切り替えを繰り返すことが、心身のリフレッシュと集中力やエネルギーの回復に役立つのです。

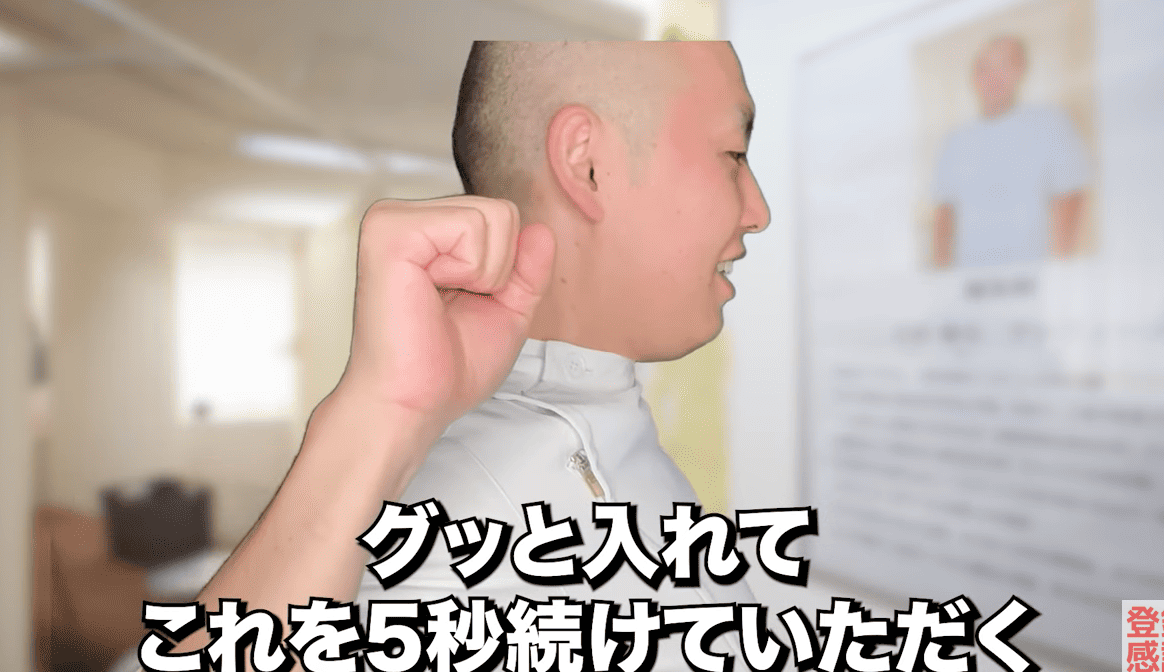

体を効率よく緊張させる方法はプログレッシブマッスルリラクゼーションと言います。全身の筋肉を意図的に緊張させた後に一気に力をぬくセルフケアで、手を強く握りしめて5秒間キープしてから力を抜くという動作を全身の筋肉で行います、

この簡単な動作を数回行うだけで自律神経がリセットされてリラックス効果が得られます。

自律神経を調整する「最高の緊張には最大のリラックスが生まれる」という整体の格言があります。鍼灸でも「陽極まれば陰となる」と言う格言があります。これは頑張る状態(陽)を続けると力を抜いた時にリラックスする(陰になる)と言う意味です。東洋医学や西洋医学でも同じような言葉があるのです。

プログレッシブマッスルリラクゼーション

個別の筋肉に刺激を与えるのがオススメです。

菱形筋に力を入れる

菱形筋に力を入れて肩甲骨を内に寄せることで胸の肋骨(胸郭)が広がって呼吸がしやすくなります。また菱形筋が働くことによって胸の筋肉も伸ばされ、姿勢の改善にも効果的です。

①手を握って肩をくの字にして開いていきます。

②開き切った状態から思いっきり肩甲骨を内に寄せる動きをします。

③5秒続けて脱力します。

開けるだけ開きましょう。開いただけで満足してはダメです。完全に開き切った状態で力を入れます。こうすることで筋肉に刺激を与えて交感神経を優位にします。

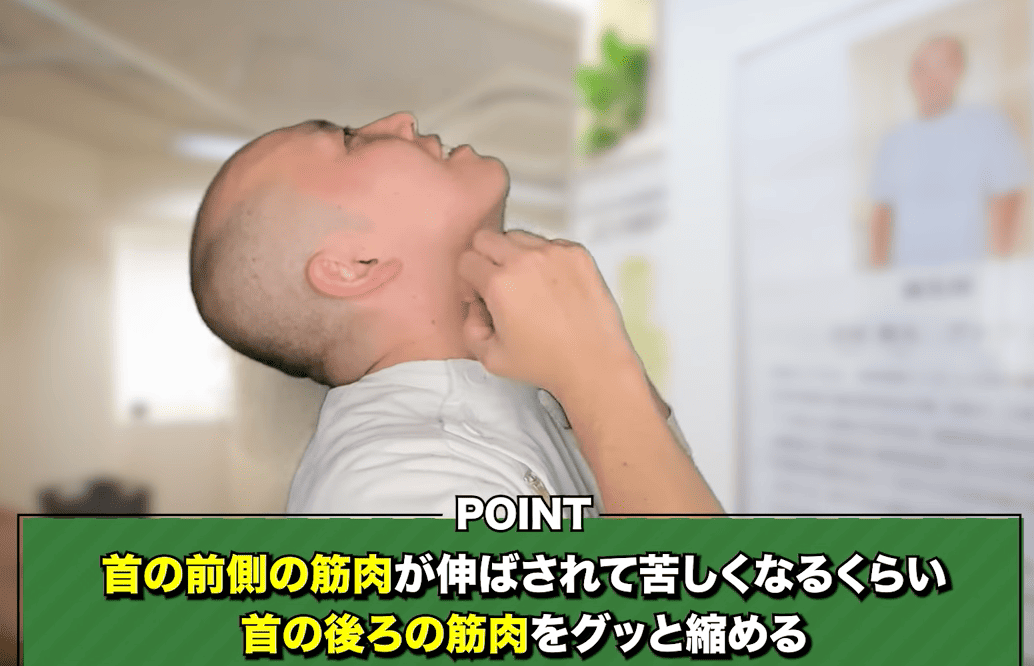

首の後ろの筋肉に力をいれる

①上を向けるところまで向きます。

②上を向き切ったところからもっと縮めます。

③5秒行いゆっくり力を抜きます。

自律神経失調症で悩んでいる人、慢性的な疲労感を感じている人、肩こりや首こりがひどい人は上を向くと首や背中が痛いと思います。これは構造的な問題です。そのような人はこのセルフケアはやめてほしいです。上を向ける人だけやってほしいです。

首の前側の筋肉が伸ばされて苦しくなるくらい首の後ろの筋肉を縮めましょう。

首の後ろから血流が一気に流れる感覚があると思います。ストレートネックや肩こりで悩んでいる人は常に引き締まっているため、血流があまり流れていなかったり筋肉の伸び縮みがなかったりします。意図的に力を入れたり筋肉を伸び縮みさせると血流がドバッと流れる感覚があるはずです。1回当たり5秒で良いので力を入れてほしいです。

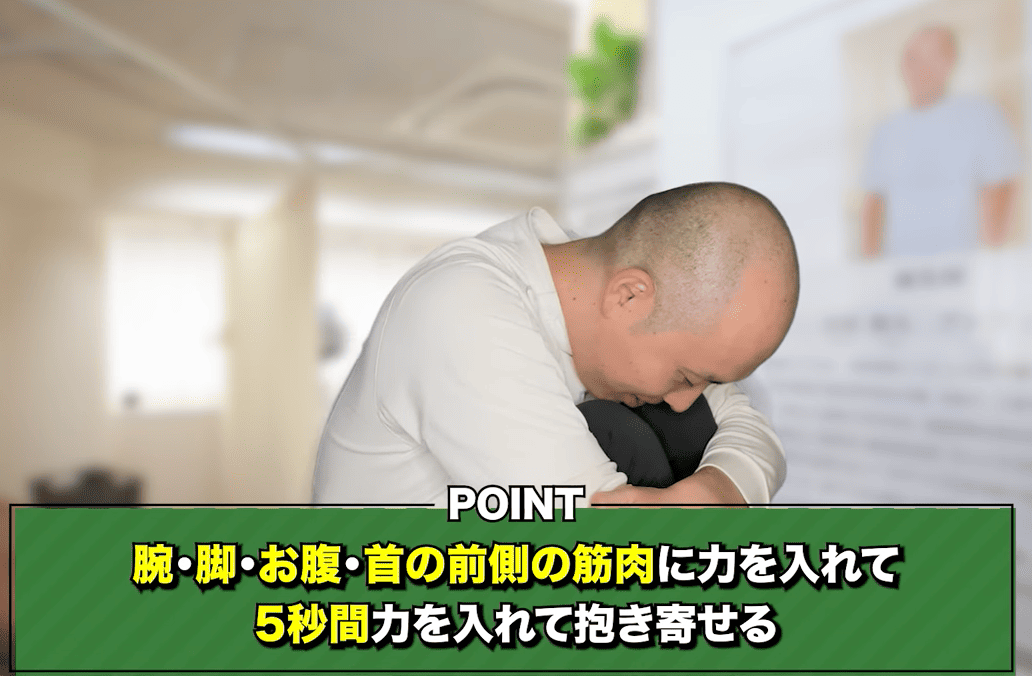

全身に力を入れる方法

①体育座りになって足とお尻の間をできるだけくっつけます。

②両手でぐっと引き締めるような形で力を入れて両足をだき寄せます。

③頭は下を向き自分で肉団子を作るイメージで5秒間締め付けます。腕、足、お腹、首の前側の筋肉に力を入れ5秒間抱き寄せましょう。

④力を抜いてリラックスする。

イメージで良いですが、力の入れが甘いとなかなかリラックスできません。力を入れるときは思いっきりやることを意識しましょう。息が上がるくらい押し付けることができれば交感神経が刺激されます。

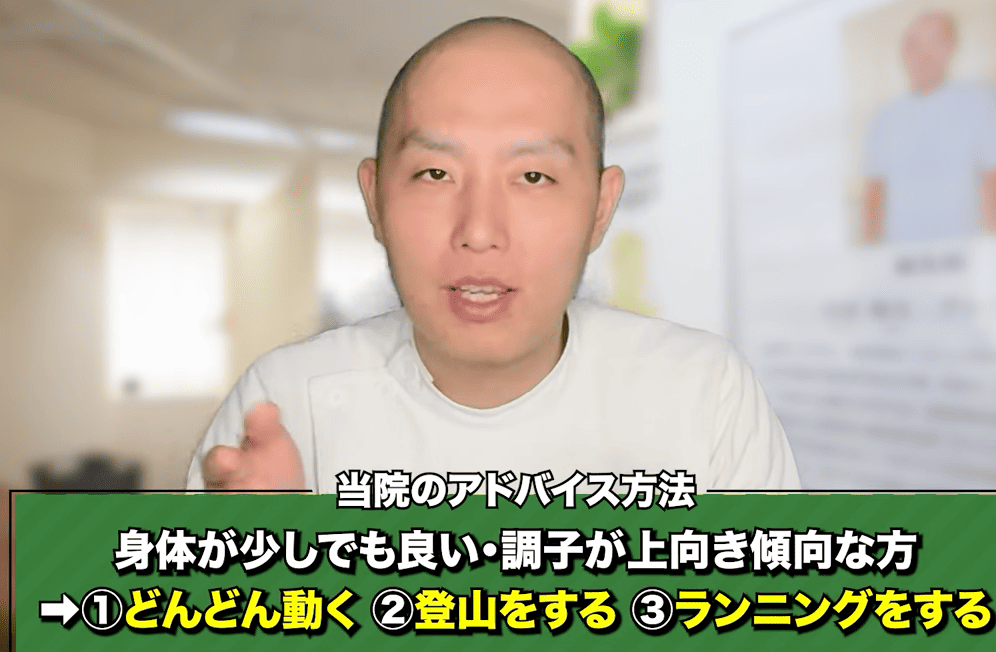

当院での対応

鍼灸院で日々色々な方を対応する中で、体が緊張しやすい、気持ちが鬱っぽい、筋肉が固まっている、という人ほどあまり運動をしていないと言うことがわかりました。よく寝れる人や明日やることを考えている人とほど運動をしています。

元気な人ほど活動的に過ごしており、その後最大のリラックスで自律神経が整います。筋肉を緊張させる機会が少ない人ほど鬱っぽかったり疲労感があったり風邪を引きやすかったり覇気があまりなかったりするのです。

自律神経は無意識で調整されています。筋肉が張っている、自律神経が歪んでいる、疲れが溜まりやすいというのは完全に意識下の判断になります。本人が思っている自律神経の状況と体が訴えている自律神経の状況に非常に乖離があるため、調子が悪い、自律神経が歪んでいる、と思っている人は上記の3つのセルフケアを行なってほしいです。

当院では体が少しでもよくなったり調子が上向きになると、どんどん動く、登山をする、ランニングをする、ということをお勧めしています。さらに体が上向き傾向ではない人にはストレッチ、マッサージ、セルフケアは禁止しています。

自律神経に関しては意向に沿ったアドバイスをする人が多いですが脳は逆のパターンになっていることも多いです。脳が過敏状態になっている人は交感神経が優位になっている人が多く元気すぎることが多いですが、鬱っぽい、だるい、しんどいという人は副交感神経優位症状になっているかもしれません。

ただし、コロナ後遺症、慢性医疲労症候群の人はこのセルフケアは行ってはいけません。感染症から発症した自律神経失調症は、体内の炎症症状脳の炎症、免疫の過剰反応によるもののため自分の対処法ではどうにもならないのです。ワクチンの副反応、コロナ後遺症の人はやらないでください。

1日3回5秒間ずつ全身に力をいれて緊張させることで最大の緊張には最高のリラックスが生まれます。どんどん自律神経をリセットしてほしいです。

自律神経の乱れを改善させるためには生活習慣全般を見直すことが必要です。しかし、何から初めていいかわからないことも多いと思います。

オススメなのが朝に自律神経を整えるためのドリンクを1杯飲むことです。朝は交感神経が昂って1日のスタートを切る大切な時間です。このタイミングで適切な栄養素を含んだドリンクを摂取することで自律神経のバランスが整って1日安定します。

朝に自律神経を整えるドリンクを取り入れることで、

・1日エネルギッシュに過ごせる

・ストレス耐性が上がる

・質の良い睡眠が取れる

・胃腸の調子が良くなる

・長期的な体質改善

などさまざまなメリットがあります。

血糖値を安定させることで脳に必要なエネルギーを供給することができ、午前中の集中力、パフォーマンスが必ず上がります。自律神経に大きく作用してくれるため、ストレスに強い体を作って不安を感じにくくなるのです。

また、朝から副交感神経に刺激することもできるため、夜になると自然にリラックスした状態になりやすくなり寝つきも良くなります。さらに食物繊維も豊富なため、消化器官の働きも安定して食べ物の消化吸収がスムーズになります。

このドリンクを毎日重ねて飲むことで、交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズになって慢性的な疲労感やストレスを感じにくい体質になります。

院長も4年間飲んでいます。8時45分から夜中の11時まで働いており、ご飯も立ちながら食べているため腹持ちの良い成分でエネルギー補給に適した飲み物でないと体がもたないのです。自律神経がなかなかうまく調整できない人やハードワークの人にはオススメの飲み物です。

自律神経を整える食材と成分

1.バナナ

自律神経を整える食べ物として非常に優秀です。バナナにはカリウムやビタミンB群が大量に含まれています。

カリウムは、体内の塩分バランスを調整し血圧を安定させる効果があるため、交感神経の過剰な働きを抑えてリラックス効果が促進されます。ビタミンB群は、神経の働きを正常に保つために必要な栄養素の1つでストレスに対抗する力を高める効果があります。バナナには適度な糖分も含まれているため朝のエネルギー補給には重要な食材です。

2.蜂蜜

天然のリラックス促進剤と言われています。グルコースやフルコースといった糖分を含んでいるため、脳のエネルギー源になりセロトニンの分泌を促進します。蜂蜜に含まれる抗酸化物質はストレスに対するダメージを防いでくれる効果があります。

3.きなこ

きな粉は大豆が含まれており、植物性タンパク質、イソフラボンが豊富です。タンパク質は、神経細胞を構成する重要な成分で神経の働きをサポートしてくれます。イソフラボンは、女性ホルモンに働く効果があり、神経の安定や促進をしてくれます。更年期障害や生理不順で悩んでいる人にオススメです。

3.コーヒー

コーヒーは自律神経を乱すと思われがちですが、適量のカフェインであれば朝の目覚めを良くして交感神経を活性化させて1日をスタートさせてくれます。カフェインが中枢神経を適度に刺激して、集中力を高めてくれます。さらに抗酸化作用があるポリフェノールが細胞のダメージを軽減してくれます。ただし、カフェインに敏感な人や脳過敏症候群の人は夜のむときはカフェインレスにしましょう。

4.ごま

健康の種と言われるほど栄養価が高い食品です。ごまに含まれるビタミンEは強力な抗酸化作用を持つため、血行を促進して自律神経のバランスを整えてくれます。また、ごまに含まれるカルシウムは神経を安定させるためリラックス効果を促進してくれます。

5.黒豆

黒豆に含まれるアントシアニンは強力な抗酸化作用を持ちます。そのため、摂取することでストレスによる細胞酸化ダメージを防止して自律神経が安定します。

黒豆に含まれる食物繊維は腸内環境を整えるため、脳腸相関の安定を目指すこともできます。脳腸相関とは、脳の状態が腸に影響を及ぼして逆に朝の状態が脳に影響を及ぼす現象のことです。脳と腸は自律神経ホルモンであるサイトカインを介し密接に関連している重要な連鎖反応なのです。

6.無脂肪ミルク

カルシウムとタンパク質を効率的に摂取できる食品です。カルシウムは神経の興奮を抑える働きがあります。無脂肪が大事です。牛乳には脂肪が豊富に含まれているため、余分な脂肪を抑えて必要な栄養素をしっかり摂取しましょう。

7.プロテイン

筋肉の成長や修復だけではなく、神経系の正常な働きを維持するために必要不可欠な栄養素です。タンパク質が分解されて作られるアミノ酸は、セロトニンドーパミン、アセチルコリンという自律神経を調整するために重要な神経伝達物質の材料になります。

セロトニンは幸福ホルモンと呼ばれリラックス効果を高めてくれます。ドーパミンはやる気、集中力を引き出します。アセチルコリンは神経伝達をスムーズにします。

これから紹介するドリンクは、バナナから得られるトリプトファンやコーヒーのカフェインの働きでリラックスしながら集中力を高められ、1日のタンパク質摂取量を朝から気軽に取れ、バナナや蜂蜜に含まれる成分がストレエスホルモンを抑えて自律神経のバランスも安定させてくれるというメリットがあります。

実際の費用感や継続するための工夫

実際のにかかる費用は1杯100〜150円ほどでコストパフォマンスが高いドリンクです。これに朝食を加えても1食2〜400円ほどで、健康を考えるとお得であると言えるでしょう。

継続するためには、週末にまとめて準備することがオススメです。忙しい平日に負担を感じないようにバナナ、きな粉、胡麻はまとめて小分けにしておくと便利です。

また、簡単なレシピから始めることも大事です。食材も最初は無理しないで良いです。実際院長も最初は数種類しか食材を入れていませんでした。続けているうちにどんどん増えていきました。プロテインときな粉だけでもタンパク質やアミノ酸の摂取量も非常に豊富になります。

継続しやすいように工夫しましょう。

実践する期間と効果を感じるまでの期間

自律神経を整えるためには継続が大事です。効果を感じ始めるまでには1〜2週間程度かかります。

1週間後には、朝のだるさが和らいだ、日中にエネルギー切れを感じにくくなった、という変化が見られます。2週間後には、眠りの質が良くなって朝の目覚めがスッキリした、疲れにくくなった、などの効果が出ます。個人差はありますが、継続することで変化が現れるはずです。

さらに効果を高めて持続させるためには日々の生活習慣を見直すことが大事です。

①規則正しい生活リズムを整える

自律神経は体内時計と密接に関係しています。起床就寝時間がバラバラだと自律神経が乱れるため毎日同じ時間に起きて寝ましょう。起床時間就寝時間を一定に保つことで自律神経の働きが整って安定します。最も大事なのは朝日を浴びることです。朝起きたら5〜10日光を浴び、体内時計をリセットすることで自律神経が整いやすくなります。睡眠薬を飲むか飲まないかで悩むより太陽の光を浴びると良いでしょう。

②適度な運動を取り入れる

運動は交感神経や副交感神経の切り替えをスムーズにさせることができます。有酸素運動とストレッチを組み合わせると効果的です。1番のおすすめはウォーキングです。2〜30分の軽いウォーキングを週3〜4回行うことでストレスが軽減して自律神経のバランスが整います。朝起きたら10〜30分のウォーキングを太陽の光を浴びながら行いましょう。

③深い呼吸

忙しいとつい呼吸が浅くなりがちです。深い呼吸を意識することで副交感神経が刺激され心身ともにリラックスすることができます。鼻から吸ってゆっくり口から吐くのを1日5回行いましょう。

ドリンクの作り方

・無脂肪牛乳 大体300ml

・コーヒー

・黒豆茶の乾燥したもの

・胡麻 約1スプーン ※ねりゴマの方が混ぜやすいのでオススメです。

・蜂蜜(マヌカハニー)

・バナナ ※ミキサーで細かくして入れます。面倒な場合はそのまま食べても良いです。

・プロテイン

量は適当で大丈夫です。以上のものを入れてダマにならないようにかき混ぜましょう。食べるプロテインドリンクのようなイメージです。タンパク質と低脂質を意識してこのドリンクを朝から飲んで欲しいです。

自律神経が乱れていると改善に繋がりません。自律神経のドリンクも用意するのは大変ですが慣れてくると必ず元気になります。体が本当に悪いのか自律神経のせいかもしれないという意識からそうさせられているのかわからないこともあります。

1回挑戦してみましょう。本当に自分の体を変えるという思いでドリンクを続けて欲しいです。

調子が悪い人の大体は自律神経の調整がうまくいっていません。自律神経は意識下のコントロールが及ばない体の機能を持続的に調整する神経系のことで、交感神経と副交感神経で成り立っています。

交感神経は戦うか逃げるかに関する反応を制御しており、ストレスや危険性があるときに心拍数の増加や血圧の上昇、呼吸数の増加、筋肉の血流増加などを起こします。交感神経は活動するときに働く神経で主に緊急時に備える働きをしてくれるのです。

副交感神経は休息と消化を行います。リラックスをしているときや食後に活性化し、心拍数や呼吸を落ち着かせ、消化活動を促進し、エネルギーを蓄える反応を引き起こします。

交感神経と副交感神経は一緒に相互に作用するため、交感神経が高まると副交感神経は落ち着き、副交感神経が高まると交感神経が落ち着きますl。

自律神経の不良はストレスや睡眠不足、不規則な生活習慣によって引き起こされますが、1番の問題は体に症状を起こしたり精神的な症状を引き起こすことがあることです。不安障害やめまい、耳鳴りや不眠症、自己免疫疾患、アトピー性皮膚炎、逆流性食道炎など様々な病気を生みやすくなります。

よく勘違いをしている人がいますが、自律神経は歪むことはありません。当院に来院される方にも自律神経が歪んだ、おかしくなったという人が多くいますが、今の環境や精神状態によって自動調整されるため歪んだりおかしくなることはないのです。

やりたいことがあるときや頑張りたいとき、リラックスしたいときに上手く合わせられなくなることが問題で、TPOに合わせられなくなっている状態こそが自律神経が不安定になっている証拠です。

自律神経を自分の感情に連動させるために以下の2つのツボを10秒間強い力でぐりぐり押すことをお勧めします。

曲池

曲池は、肘を曲げたときに外側にできるシワの端にあり、肘関節の骨のキワの先端あたりをグーっと押すと非常に痛みを感じます。

ツボを押すときのポイントは強く押すことです。当院では曲池に鍼を行いますが、セルフケアとして自分で調整する場合は痛くて若干冷や汗が出るくらい押しましょう。

人間は最高の緊張から最大のリラックスが生まれます。体を物理的に緊張させなければリラックス効果が出ません。人差し指でも中指でも親指でも良いので曲池を真上からまっすぐ押すことで自律神経に作用させることを意識しましょう。

非常に痛い場所ですが、我慢して押すと手の先まで響くほどの痛みがあると思います。その場所を1日3回10秒間頑張って押しましょう。

風池

横を向くと真横に骨が見える茎状突起から指を後頭部に動かすと凹んだ部分があります。そこが風池です。そこを強く押しましょう。凹んだところに親指を入れてまっすぐ内側に向かって押すことを意識します。

左右両側をそれぞれ10秒間押します。1日3回行うと良いです。

1.精神的な病気ではない

自律神経は体内で無意識に働く心拍数や血圧、体温調節をコントロールしているため、乱れるとめまいや動悸、不安感、疲労感が現れます。この状態はこころと体だが互いに大きく影響しあってあらわれる機能的な障害であり、精神的な病気と同一視するのは誤解です。

ただし、長期間放置することで、症状によって不安感や抑うつ感、疲労感が増すことで結果として精神的な問題を引き起こすことがあります。大切なのは体の不調を早めに認識して適切な対処をすることです。

2.原因はストレスだけ

確かにストレスは自律神経失調症の大きな原因の1つではあるがそれだけではなく、ホルモンバランスの乱れや睡眠不足、不規則な生活習慣、環境要因、感染症後の体調不良など様々な要因が絡み合っています。

月経や更年期障害によるホルモンの変動、長時間のデスクワークや運動不足による血中障害、コロナやインフルエンザによる後遺症症状、体がおかしくて起こる脳過敏症状などの要因があるのです。ストレスの解消だけではなく生活全般の見直しが大事です。

3.特定の薬や漢方で完全に回復する

自律神経失調症に対する薬は一時的な症状の緩和には有効ですが薬だけで根本的に改善することはできません。自律神経失調症は生活習慣や環境要因が密接に関わっているため、不規則な睡眠や運動不足が原因の場合、これらを改善しなければ再発する場合があるのです。原因を改善しなければ薬や漢方を一生懸命取っても再発してしまいます。

薬はあくまで補助的な手段であり、並行してストレスの管理や適度な運動、食生活の改善を行うことが重要です。

4.調べることで確実に判断できる

自律神経失調症は血液や画像で見て直接確認することができません。多くの病院では症状や生活背景を総合的に評価して判断します。

頭痛や動悸、めまいや耳鳴り、疲労感など症状が複数ある場合、自律神経失調症の疑いがあると言われます。その後血液を調べたりカウンセリングを行ったりして自律神経が原因であるであろうと判断をし、漢方などの処方をすることになります。病院へ行ってもなかなか適切な対処をしてくれるところがないため鍼灸や整体にいらっしゃる方が多いです。

5.女性特有の病気

自律神経失調症は女性に多いと思われがちですが男女共通の病気です。男性は仕事のプレッシャーや生活習慣の乱れが原因になることが多いです。女性の場合はホルモンバランスと三半規管からくる前庭神経障害が原因のことが多いです。女性の場合は子宮と乳房があるため男性よりも前傾姿勢になりがちです。そのため首の前側が張りやすくそれが原因で耳の内耳の三半規管の問題が強く出てくるのです。そのため男性より女性の方が耳鳴りやめまいで悩む人が多いです。

特に妊娠や更年期などのライフイベントに関係してホルモンバランスにより発症することもありますが、ある程度年齢を重ねてくると性別に関係なく発症します。

6.放置しても自然に改善する

自律神経失調症が軽症の場合は生活習慣を見直すことで自然に改善することがあります。慢性化した場合は難しく、原因が複雑であることが多いです。これは放置しても改善しないことがほとんどで、さらに症状が長引くことで体や神経に負担がかかります。

それにより当初2つくらいの原因が3つ4つ5つというようにどんどん増えていき悪循環に陥ることがあります。自律神経失調症が慢性化した場合、発症している状態が通常になってしまうことがあり、逆流性食道炎や下痢便秘、慢性的な足の冷えなど普通に生活しているだけでも体の症状が出てきます。

7.ヨガや呼吸法だけで改善する

ヨガや呼吸法は自律神経を整えるための有効な手段ですが、それだけで全ての症状を改善できるわけではありません。副交感神経を活性化させリラックスを促進するのに効果的ではありますが、根本の原因である生活習慣やストレス環境が改善されなければ再発します。ヨガや呼吸法は非常に効果的なため、補助的な手段と考えて全体的なアプローチが重要です。

8.食生活は関係ない

食生活は自律神経の働きに大きく影響します。自律神経の機能にはエネルギー供給が不可欠であり、ビタミンB群やマグネシウム、オメガ3脂肪酸が非常に重要です。この3つの栄養素は神経伝達物質の合成や神経をリラックスするのに関与しており、ビタミンB群が不足してしまうと神経の修復機能が低下してしまい、不安感や疲労感を引き起こす可能性があります。

一方、過剰なカフェインや糖分の摂取は交感神経を過剰に刺激させ、自律神経を乱す原因になります。さらに、人による合う食べ物と合わない食べ物があり、理想的な食事をとっていてもその人に合わない食物や食べ方で自律神経失調症を引き起こしてしまいやすくなるため、自分に合った食事をすることが自律神経を整える基本です。

9.症状が出なければ改善した証拠

症状が一時的に緩和しても根本的な原因が解消されていない場合は再発します。外因と内因を意識しましょう。外因は外からストレス、内因は内からくるストレスです。意識下で判断する必要があります。

幸せだと感じるような現状でなければ症状はいつでも再発するのです。自律神経は自動調整されるため、一時的に症状がなくてもいつでも再発してしまいます。少しでも幸せだと感る状況、環境、気持ちでいないと難しい症状なのです。

10.運動は必ず良い

運動自体は自律神経を整えるために有効ですが体調によっては逆効果になることもあります。特に激しい運動は交感神経を過剰に刺激してしまうため、症状を悪化させる可能性があります。心拍数が急激に上がるランニングや高強度トレーニングは体に負担をかけることがあるのです。運動でも仕事でも追い込んでしまう人は自律神経が偏ってしまいます。程々が1番です。

11.全て心因性の症状

心因性だけではなく消化器や内臓の機能低下、筋肉の緊張、ホルモンバランスの乱れが大きく影響します。心因的なストレスは症状を悪化させる要因にはなりますが、体の不調が原因で心に影響を与えるケースが多いです。自律神経失調症を改善するには体の状況が不可欠で体が良くなれば気持ちも上がります。心と体の両方見る必要がありますが、まずは自分の体を改善するように心がけましょう。

12.一生改善しない

自律神経失調症は一生改善しないことはありません。複数原因があっても原因が改善すれば必ず落ち着きます。状況が良くなっても症状はゆっくり落ち着いていくため、体が良くなった時と症状が良くなる時にタイムラグが生じます。そのため理解していなければ施術を行っても良くなっていないと思ってしまいます。

体が良くなると自律神経も落ち着くため、セルフケアや生活の見直しは必ず行わなければいけません。症状が悪くてもやり続けることが必要です。希望を持って改善に取り組むことが重要なのです。

13.すぐに改善する

すぐ改善する人は原因が1個だったり軽症の人がほとんどです。当院ではよく症状の根が浅かったという話をします。症状の根が深いとすぐ改善するというよりは時間をかけてゆっくり落ち着いていくというイメージです。

症状の根が深い場合は改善したというリアクションをする人はほとんどおらず、忘れてしまいます。辛かった状態から良くなるまでのスピードが遅いため、いつも間にか症状がなくなり良くなるケースがほとんどです。よくなってくると忘れてしまうため施術することすら忘れてしまうのです。焦らずじっくりセルフケアに取り組むことが大事です。一時的でなく根本的な改善を目指しましょう。

14.マッサージや整体で完全に回復する

筋肉の緊張を一時的に緩和させるため症状を和らげる効果があります。自律神経失調症の根本的な改善には生活習慣やストレス管理、環境が不可欠です。

マッサージの後に生活が変わらなければ再発してしまいます。また、背骨を整えて生活しやすくなれば環境を変えやすいこともあります。改善法は補助的な手段で自分の人生や生活習慣を変える必要があるのです。

15.精神的に弱い人がなる

自律神経失調症は性格、精神的な強さは全く関係ありません。誰にでも発症する可能性があります。環境要因が非常に重要で、どんなに精神的に強くても過労や睡眠不足、栄養の偏りで発症してしまいます。精神面の誤解があると自分を責めたり、周囲から理解を得られなかったりするため正しい知識の共有は重要です。自分を責める必要はありません。

16.遺伝だから仕方ない

遺伝的な要因が関与する場合もありますがそれだけが全てではありません。環境や生活習慣が大きな影響を与えることが多いです。夜型で生活している、しょっぱいものをたくさん食べる、コーラばかり飲むというというような家族の食生活習慣が問題のケースが多いです。この環境や行動を見直すことが遺伝的なリスクの軽減につながります。

自律神経失調症は正しい知識と改善法で改善できます。誤解に惑わされずに生活習慣やストレス管理中心に取り組むことでより快適な生活を送ることができます。

当院ではストレッチやマッサージは禁止しています。いかに脳を落ちつかせられるか、いかに睡眠が取れるかが大事です。食べるものセルフケアもその辺りを重要視することで自律神経失調症は必ず良くなります。

当院でも冷え性、自律神経の乱れに悩んでいる人は多いです。特に寒い季節になると手足が冷たくて辛い、夜寝る時布団に入ってもなかなか暖まらず寝れない、寝つきが悪い、などの症状は誰もが1度は経験しているはずです。ストレスが溜まりやすく体調の波が激しくなってくる人も多く、これらの症状は単なる不快感にとどまらず日常生活に大きな影響を与え、集中力やパフォーマンスが低下します。

改善のために誰でも手軽に行えるセルフケアがあります。カイロです。ここでは、鍼灸師の視点から冷え性だけでなく自律神経の乱れまで改善するカイロの正しい貼り方について解説します。

冷え性は、血流が滞り体温調節がうまくいかない状態のことです。特に女性に多く、手や足が冷たくなります。ひどい場合は体全体が冷たくなることもあります。冷えが続くと体の他の部分にも悪影響が出ます。消化不良や腹痛、免疫力の低下で風邪をひきやすくなったり自己免疫疾患を発症したりします。冬になり寒くなったり肌荒れしたり湿疹ができたりする人も多いでしょう。

自律神経の乱れは、自律神経という体内の様々な機能を調整する神経が、ストレスや疲れが溜まることでバランスが崩れ、気持ちが不安定になったり睡眠の質が悪くなったりイライラしたり様々な不調が現れることです。

冷え性も自律神経の乱れも簡単に改善しないと思われています。しかし、カイロで改善する可能性があります。カイロには科学的にも証明された効果があり、温熱療法という方法でよく使われています。温めることで体の血流を促進させ、神経や筋肉の緊張を和らげる効果があるのです。

特にカイロのように局所的に温めることによって血流が良くなったり、冷えや痛みの根本的な原因を改善することができます。カイロを腰に貼って内臓を温めることで全身の血流が改善され、冷えが原因で起こる消化不良や便秘、ホルモンバランスの乱れを改善することも期待できます。

首の後ろにある延髄、首の前側にある星状神経節、脊髄の胸椎にある交感神経系などに温熱刺激を与えるとストレスを軽減してリラックス効果を得ることもできます。これはカイロの温熱効果が副交感神経を活性化させることで体をリラックスさせる状態に導くからです。

カイロを貼るべきポイント

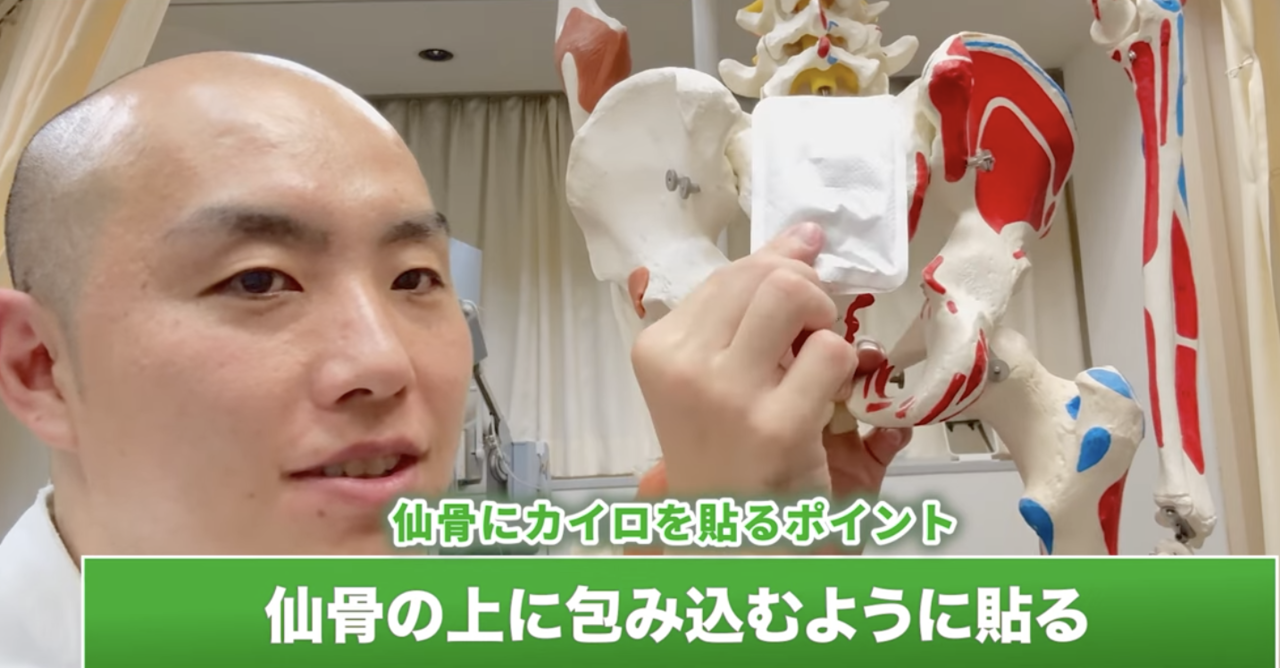

仙骨

カイロを背中側の骨盤のちょうど真ん中にある仙骨という骨の上におきましょう。仙骨は骨盤の中心に位置していて骨盤内臓器と関係が深いです。

自律神経系に関与する仙骨神経叢が仙骨の周辺を通っているため、ここをカイロで温めると副交感神経が興奮して体がリラックスしやすいです。特に骨盤内には大腸や小腸、膀胱、卵巣、精巣、前立腺といった腸や生殖器などが密集しているため温熱効果で内臓が活発になりやすいです。下痢をしやすい人や生理不順の人は仙骨をカイロで温めることで改善しやすいです。

当院では仙骨にお灸をしています。血糖値を下げたり大腸や小腸の機能が弱っていてお腹が張ったり便秘をしたりする人、子宮筋腫にアプローチする時にも温めています。

〈貼る場所〉

腰から下に降りると腸骨稜という骨に当たります。そこから内側に入ると上後腸骨棘という骨があります。背骨からゆっくり下がっていくとお尻のあたりで菱形の骨があり、これが仙骨です。

〈貼り方〉

仙骨の上に包み込むように貼りましょう。小さいタイプは縦で貼りましょう。

この下に骨盤の中にある内臓に神経が届いている仙骨神経叢があります。ここをカイロで温めることでお腹の中にある内臓を調整できます。

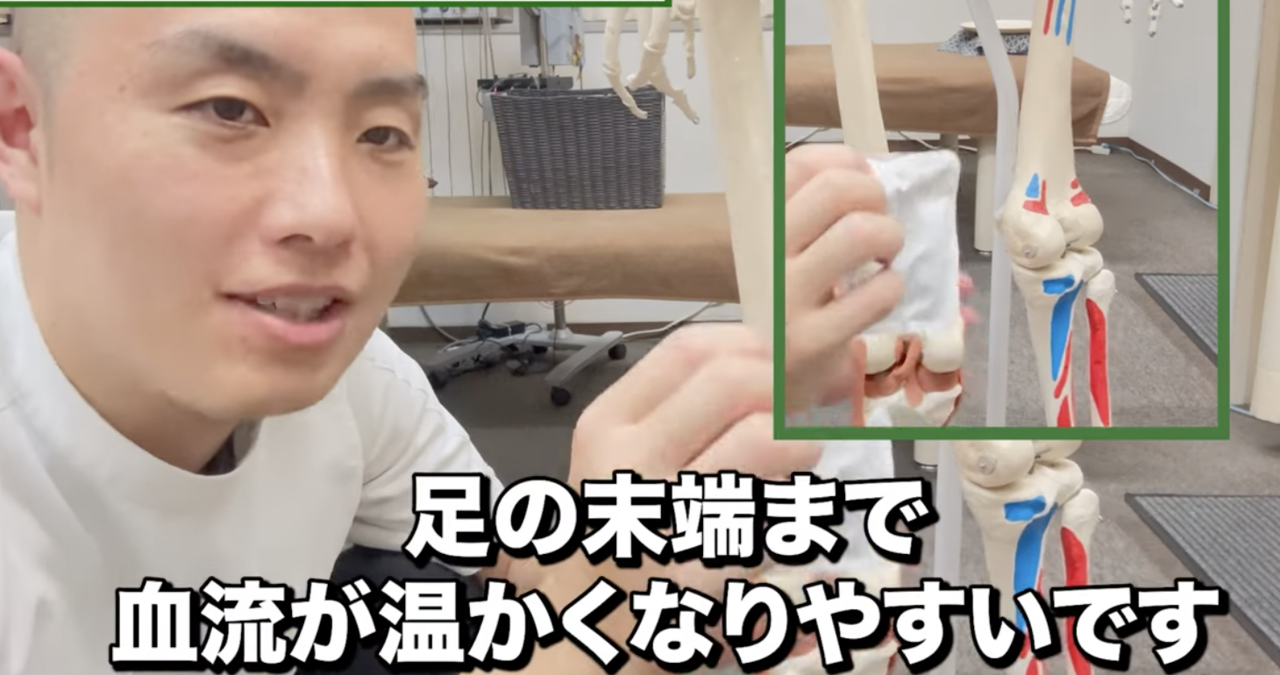

膝の裏

膝の裏には膝窩動脈という大きな血管が通っています。膝の裏の温熱刺激は足全体の血流に大きな影響を与えるため、足全体の冷え性改善や浮腫が改善します。膝裏は膝窩リンパ節といいリンパの排水溝になっています。膝裏のカイロはリンパの観点からも非常にお勧めです。

〈貼る場所〉

膝を曲げると折り曲がるところにシワがあります。このシワの上に貼ります。

〈貼り方〉

膝裏のシワにカイロを真横に貼ります。

膝の後ろの骨はちょうどへこんでいます。ここに膝窩リンパ節や膝窩動脈が通っているため、温めることで足の末端まで暖かくなりやすいです。

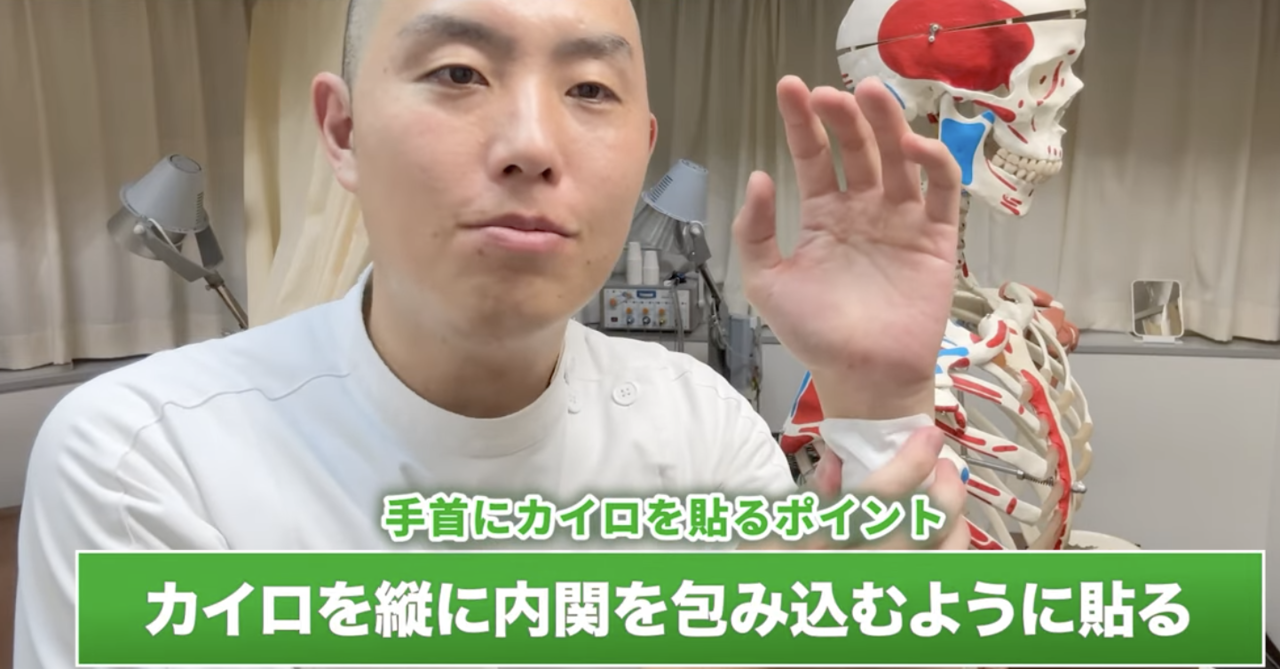

手首

手首には内関というツボがあります。内関は胃腸の不調やストレスに対応するポイントとして有名です。当院でも車酔いや目眩による吐き気に内関を使います。指先を温めるよりも指先を担当する血管を狙った方が温まりやすいです。

〈貼る場所〉

手首を曲げるところにシワがあります。ここから下に2cm下がった場所に内関というツボがあります。ここに貼ります。

〈貼り方〉

カイロを縦に内関を包みこむように貼ります。真横でも悪くはありませんがはみ出た部分がぶつかって外れてしまうことがあるため縦の方がお勧めです。

ここを温めることで胃の調整に役立ちます。

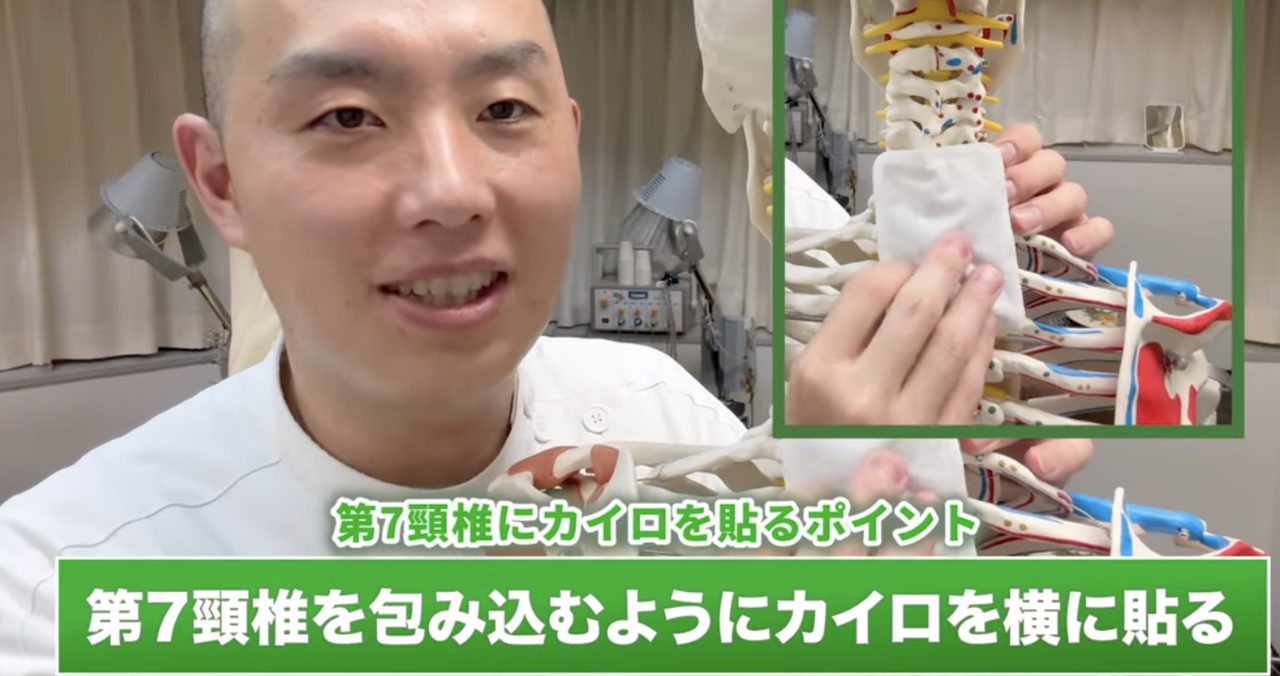

首の第7頸椎の裏

自律神経には副交感神経と交感神経という2つの神経があります。交感神経の核になるポイントは胸髄です。胸髄は脊髄の胸あたりを担当する少し太い部分で、興奮することで体が戦闘体制になります。この状態が続くと末端が冷たくなったり冷えを感じたりしやすいです。胸髄にアプローチするために第7頸椎の裏を暖めてほしいです。

交感神経が昂ると皮膚に存在する立毛筋毛を立たせる筋肉が興奮することで近くにある皮脂腺が詰まってニキビができます。交感神経が昂っている人は背中にニキビができやすいのです。冷え性の人や背中にニキビができやすい人は第7頚椎にカイロを貼りましょう。

〈貼る場所〉

首の真裏に貼ります。首から背中になぞると背骨の出っぱったところに触れます。背骨の骨は1個1個積み木のようになっており後ろに骨が突き出しているため首からなぞると出っ張った場所に指が当たります。これが第7頚椎です。

〈貼り方〉

包み込むように縦に貼ります。

ここにカイロを貼ることでその下を走る交感神経幹や胸髄に非常に良い影響を与えます。

足の甲と裏

足には内臓に対応するツボが集中しています。足の甲や裏を温めるとこれらのポイントが刺激され体全体のバランスが整いやすくなります。解剖学的には末端を刺激することで副交感神経系が優位になり、副交感神経が昂ると末端の血管が広がるため、結果的に手足の冷えが改善されるという好循環が生まれます。

〈貼る場所〉

足の裏は土踏まずがベストです。足の甲は足首が折れ曲がるところの足先寄りに貼ります。

〈貼り方〉

縦に貼りましょう。

足先には細かい筋肉がたくさんあるため血流が悪くなりやすく血流が悪くなりやすい場所です。足の甲や裏を温めると心身のリラックスにつながるため、就寝前に温めることで睡眠の質が上がります。日常生活で取り入れてほしいです。

- 年齢・性別

20代女性 カフェ定員

- 自律神経が乱れた時期と現在の状況

2019年始め頃、私生活の影響で寝れなくなったり、疲れが取れづらくなった。

病院にいき、現在薬を飲みながら様子をみている。

- 過敏性腸症候群はいつ頃から起きたか?

自律神経失調症と病院でいわれた頃から、お腹の調子が悪くなった。医師に相談したら、過敏性腸症候群の分泌型と言われた。

- 病院の対応

※トフィソパム、当帰芍薬散を出された。デパスも出されたが、飲んでいない。

※トフィソパム:脳に作用し自律神経系の乱れを調整することで、頭痛、めまい、不安、意欲低下などの症状を改善する薬

- 銀座そうぜん鍼灸院の来院経緯

ストレートネックの姉の紹介

瀉法という東洋医学的なアプローチを行う

- 銀座そうぜん鍼灸院の対応・施術

カウンセリングをしたところ、異常な「実証」が確認できました。

- とにかく体の緊張が強い

- 私の触れた手ですら、警戒心から力が入る

- 痛みに対して、非常に敏感

※自律神経の不調のサインはお腹に現われますが、この利用者様からはサインが見つけられなかった。

以下のポイントを施術していきます。

①自律神経の安定

(福田安保理論を使って、自律神経の安定を目指す)

②全身の筋緊張を緩和させる

(特に背面は重点的に行う)

③「瀉法」を行う

(気を抜くアプローチ)

- 実際の施術の経過

初め、「本当に良くなるのか不安」と訴えかけてきました。

「実症」のサインが強くでていたので、吸い玉の使用した。

お体の状態から自律神経の異常がみられないが、「付け合せ」の施術として自律神経アプローチを加えた。

実証のサイン

- 汗をかきにくい

- 肌に赤みがある

- 呼吸が荒い

- 声が強い

- 舌を大きく、舌の苔が厚い

- お腹の異常な張り

- 体が浮腫む

- 症状が急にでたり、落ち着いたりする

- 元気なときは元気

1ヶ月7回の鍼灸で過敏性腸症候群の症状は落ち着きました。

全15回の鍼灸で体の違和感がないレベルになりました

- 実証というカラダの機能亢進症状を確認

- 自律神経の不調も過敏性腸症候群も実証の随伴症状のひとつだと考えられる

- 吸い玉と鍼灸で、「瀉法」を行い、体を元に戻すアプローチを行った

- それから再発なし

利用者様の私生活の情報はあえて聞かず、体の変化を求めて対応しました。カラダに大きな緊張を与える出来事だったと思います。

自律神経の調整は当院の得意なアプローチです。

LOH症候群の施術風景

- 年齢・性別

30代男性

- テストステロンが減った時期

自覚症状がないため、わからない

- うつ症状のきっかけ

仕事のやる気がなくなった、精力減退

- 病院の対応

テストステロン補充を薦められるが、費用と時間で悩み、辞めた

- ほかの対策

亜鉛などサプリメントの摂取(現在継続)

- 銀座そうぜん鍼灸院の来院経緯

当院の自律神経失調症のサイトをみて

- 銀座そうぜん鍼灸院の対応・施術

カウンセリングをしたところ、徐脈・お血が確認できました。また、気の滞りも確認できましたので、下記のポイントを狙って行うことに決めました。

- 体性内臓反射を利用して、脳・精巣にアプローチしてテストステロン分泌を促進させる。

- 副交感神経が過剰に働いているため、自律神経の正常化を目指す。

- お血の改善(全身の血のめぐりをアップ)

基本鍼灸に電気鍼をプラスしたアプローチでMMさんの自己再生能力を刺激しました。

テストステロンやホルモンアプローチによく使われるツボをご紹介します。

- 百会

- 湧泉

- 陰陵泉

- 血海

- 承筋

- 三陰交

- MMさんの考察

今回、鍼灸を受けるキッカケがLOH症候群でしたが東洋医学的にみてもカラダの変調がわかりやすく現れていました。

MMさんの血中テストステロンの値が 230ng/mだったことにより、テストステロンの低下を過剰に心配されていました。

東洋医学的には、腎虚(腎の力が弱くなっている)が確認できたので、腎精アップを目的としたアプローチを中心に行いました。

2ヶ月間9回の鍼灸を施した結果、うつ症状は改善しました。特に仕事が疲れにくくなったのが嬉しいとのこと。

血中テストステロン値は290ng/mと上がっていましたが、MMさん本人はあまり喜んでいませんでした。今後は正常値を目指して鍼灸を行っていく予定です。

多くの人が抱えている悩みの大きな原因は自律神経の不調です。自律神経は心臓を動かし、呼吸を整え、消化をコントロールし、体温や血圧を調整する、いわば体内のオーケストラの指揮者です。

ストレスや不規則な生活、情報過多、長時間のスマホなどの現在の生活環境はオーケストラの指揮者を大混乱させています。その結果、全身の楽器がバラバラに鳴り響いてしまい心も体の不調だらけになるのです。

自律神経にはアクセル役の交感神経とブレーキ役のの副交感神経があります理想のバランスは、昼間はアクセル、夜はブレーキです。しかし、現代人は夜でもスマホを見続け、SNSや仕事での不安を抱え、交感神経が切れないまま過ごしています。その結果体がずっと緊張状態で寝ても疲れが取れない状態になるのです。肩や指が凝る、頭が締め付けられるように痛いなどの症状は、全部自律神経が乱れているサインです。

自分の手で整える方法があります。それは3つのツボを押すだけです。ツボを押すと痛いのですが、この痛みこそが効果のサインになります。

ツボを押すことで筋肉や血流神経が刺激され、脳の中枢へ信号が伝わります。研究でも、ツボへの刺激が心拍変動を改善して副交感神経を高めるという研究結果があります。ツボ押しは体の奥深くでアクセルとブレーキの切り替えを助けてくれるのです。

オススメのツボ3つ

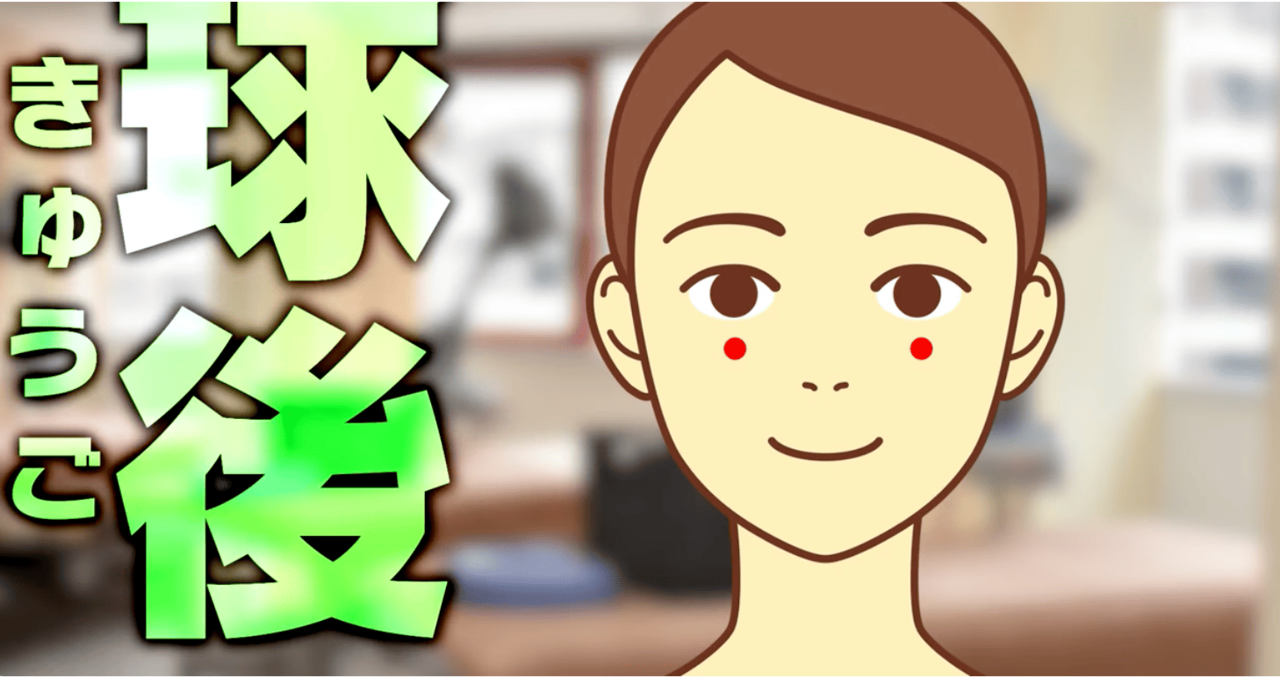

球後

球後は、目の下の骨のくぼみと眼球の間にある繊細なツボです。ここを押すとズーンと奥まで響く痛みがあります。この痛みは眼精疲労による筋緊張や血行不良が改善するサインです。主な効果は眼精疲労、不眠、頭痛、脳疲労のリセットです。

「目は肝の窓」という言葉があります。これは、肝の働きを整えることで自律神経が安定するという意味です。

当院にもIT系の長時間モニターを見る仕事の人で、毎日眠れずに目が冴えている人が来院されていましたが、球後の刺激を続けることによって数日で夜に自然と眠くなる感覚を取り戻しました。

球後に関しては、中国の研究で目の周辺のツボを使うことで脳波のアルファ波が刺激されてリラックス状態に導かれることが示されています。

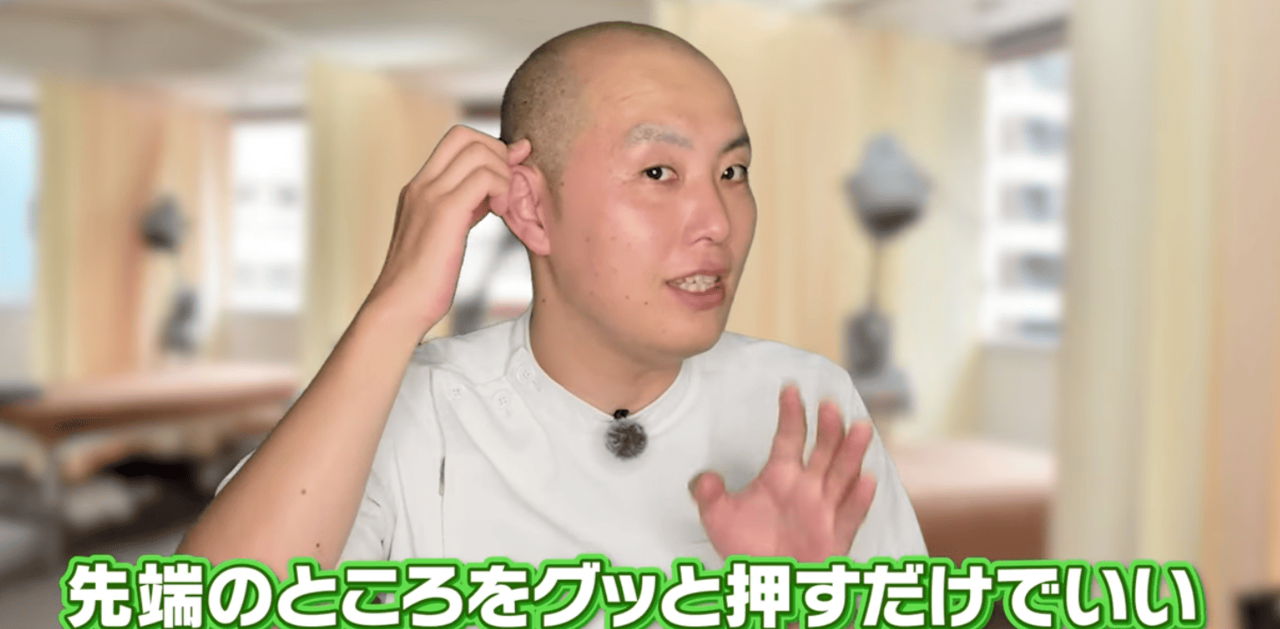

角孫

角孫は、頭痛、耳のつまり感、ストレス性のこめかみの痛みに効果的なツボです。頭の側頭部の頭の側頭部の血流を改善し、自律神経のバランスを整えてくれるのです。

三焦経のツボとも言われています。三焦は全身の水分や気の通りを調整してくれる働きがあり、自律神経を正常化してくれるポイントです。筋肉が固まって締め付けられる頭痛には角孫が効果的です。

押すときは耳を人差し指で半分に畳んで先端を押しましょう。

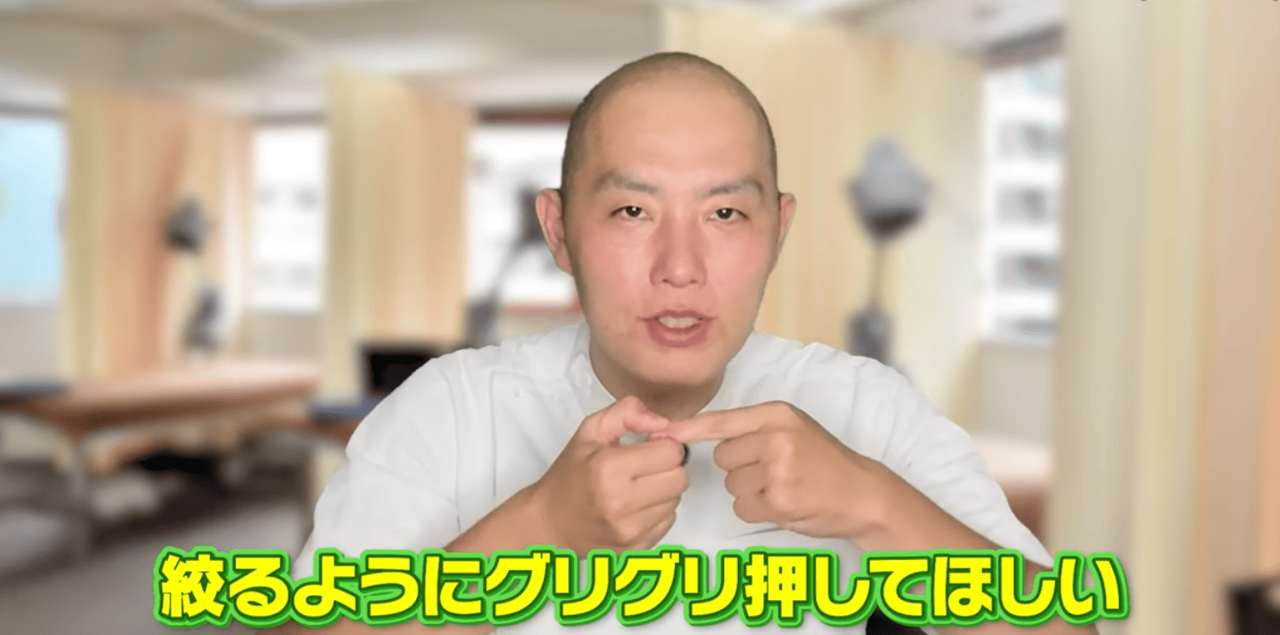

井穴

井穴は、手足の爪の生え際から2mmほど下にある小さなツボです。手足に10本ずつあります。

ここは経絡の出入り口で、過剰なエネルギーを放出し瞬間的に自律神経を切り替えるスイッチのようなツボです。効果はのぼせや不安、パニック、過緊張のリセットで、便秘気味の人はお手洗いで押すと排便がスムーズにいきます。

東洋医学でも邪気の出入り口と言われ、頭に上った気をおろすと言われています。

院長の施術ではホットフラッシュの人によく使っているツボです。緊張している人や熱がどんどん上に上がって汗で大変な人には、井穴を押したり鍼をしたりします。

WHOのツボ効果リストにも井穴は調整作用、鎮静作用、急性症状の調整点とも紹介されています。

押すときは、手の指のちょうど生え際を人差し指と親指で絞るようにぐりぐり押します。アグレッシブな鍼灸師は井穴に太い針を刺して血をいっぱい出すという方法をする人もいます。そのくらい刺激を与えて調整していくツボですが、自分で押すときはぐりぐり5本の指を全部押してほしいです。

薬指だけ抜かすやり方もありますが、院長は全部刺激したほうが良いという考え方です。

それぞれのツボには効果的な使い方があります。

球後は夜のリラックスタイム、角孫は浮腫やだるさがひどいとき、井穴は緊張や不安を感じたときが効果的です。

さらに効果を高めるためには呼吸と合わせることが大事です。深く吸って長く吐くリズムとツボ押しをシンクロさせると副交感神経が優位になります。吸う時に軽くツボを刺激す吐いた時に思いっきり力を強くしましょう。痛みでうまく吐けないかもしれませんが、吐く時に副交感神経が刺激されるため、今が1番リラックスしている時です。是非2週間続けてほしいです。

ツボ押しだけではなく日常生活でも、朝の陽を浴びたり、寝る前のスマホを見ないようにしたり、食事のリズムを整えたり、といった小さな習慣が自律神経を整えてくれます。

ぜひ薬やサプリメントを取る前に自分の体に備わっている力を信じてみてください。