扁桃肥大の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2022年 6月23日

更新日:2025年 5月24日

本日は扁桃肥大について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 扁桃肥大とは

- 扁桃肥大瘍の原因

- 扁桃肥大の症状

- 扁桃肥大の改善方法

- 扁桃肥大のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

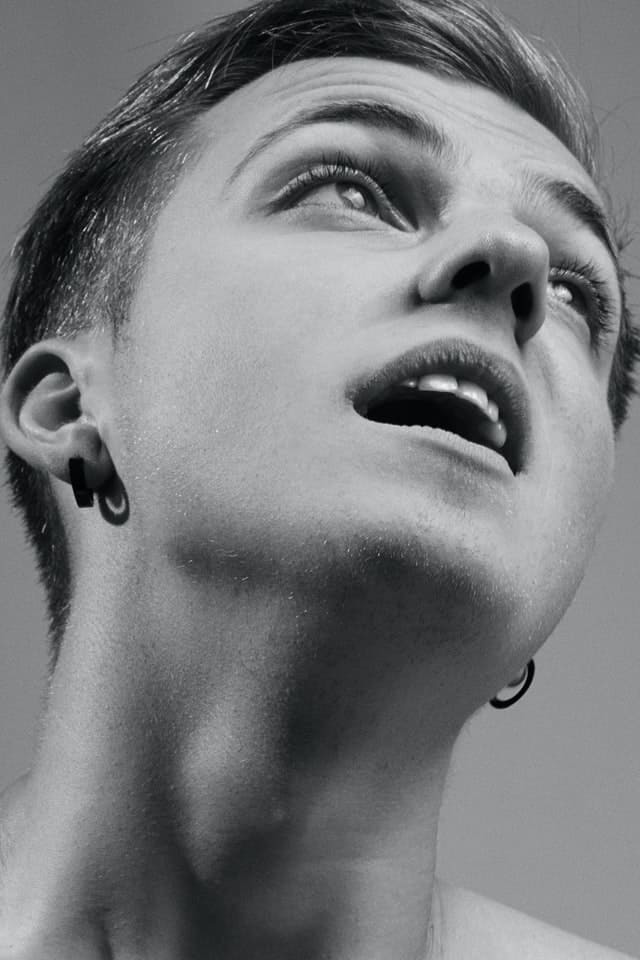

扁桃肥大は、喉の奥にある扁桃が腫れて肥大した状態であることです。扁桃肥大では、扁桃の腫れはあっても咳や発熱などの症状はありません。

扁桃肥大は大きく分けて2種類あります。口蓋扁桃肥大とアデノイド肥大です。口蓋扁桃肥大は口蓋垂の両脇にある口蓋扁桃が肥大する扁桃肥大で、アデノイド肥大は鼻の奥にある咽頭扁桃が肥大する扁桃肥大です。

扁桃は気道の周りを取り囲んでおり、口や鼻から侵入するウイルスや細菌を防ぎ、感染症に感染しないようにする働きをしています。そのため、抵抗力が低い子供の扁桃が肥大化することは珍しくはありません。

しかし、扁桃が肥大し過ぎると、色々な症状を引き起こすことになります。

扁桃肥大の原因は、生理的なものと病的なものに分かれています。

生理的な原因は、幼少期などでは免疫が発達していないために細菌などに感染すると肥大するということです。生理的な原因での扁桃肥大は、扁桃の働きが最も活発な4~8歳ほどの子供に多く、年齢が上がると発症が少なくなります。

病的な原因は、細菌やウイルスに繰り返し感染したり繰り返し慢性扁桃炎を発症したりすることです。

場合によっては、遺伝や体質などが関係して生まれつき扁桃が大きいこともあります。

扁桃肥大の症状は、呼吸障害や嚥下障害、いびき、睡眠時無呼吸症候群などです。睡眠が不足したり、集中力が低下したりすることもあります。

口蓋扁桃が少し大きくなる程度であれば症状はほとんど現れませんが、口蓋扁桃が過剰に大きくなることで気道が狭くなり、症状が現れるのです。

口蓋扁桃肥大が子供のいびきの原因になることも多いです。アデノイド肥大は、鼻の空気の通り道が狭くなるため、いびきや口呼吸、睡眠時無呼吸症候群などのきっかけとなることが多く見られます。

さらに、アデノイド肥大によって、滲出性中耳炎を繰り返したり感染症にかかりやすくなったりすることもあります。

小さい子どもの場合は、軽度であればほとんどが自然に改善に向かいます。そのため、そのまま様子を見て自然に改善するのを待ちます。

しかし、発熱や睡眠障害、いびき、睡眠時無呼吸症候群、嚥下障害などの症状がある場合は改善を行うことが必要です。

扁桃肥大の改善方法は、薬と手術です。炎症の影響で口蓋扁桃やアデノイドが一時的に肥大している場合は、症状を軽くするために抗生剤や消炎剤などを使います。

薬を使ってもなかなか改善が見られない場合や食べ物を飲み込みづらくなったり、呼吸しにくくなったりする症状がある場合は、手術を行います。

生理的な原因による扁桃肥大は子供に起こることが多く、特に防ぐ方法はありません。

病的な原因による扁桃肥大は、風邪やインフルエンザなどの感染症の予防や扁桃炎の予防をすることで、防ぐことができます。

感染症や扁桃腺炎の予防をするためには、バランスの良い食事を取り、睡眠をきちんととり、こまめに手洗いやうがいをすることが大事です。

扁桃肥大を発症し、手術を行った場合は7日前後の入院が必要とされることが多いです。場合によっては一時的に声変わりをしたり味覚障害が起こったりすることもあります。

・人迎

・水突

・天鼎

人迎

人迎の迎には動くという意味があり、人迎の人には天・地・人の部位の中の人の位置を意味しています。人迎は、気管支炎、喘息、甲状腺などの症状に対して効果を発揮するツボです。

血圧を下げる効果が特に高いツボでもあり、高血圧の人にもオススメのツボです。さらに、めまいやのぼせ、黄疸にも効果を発揮します。

水突

水突は、呼吸を整える効果や痰を押さえる効果があります。咳や息苦しさを和らげてくれる作用があるのです。

気管支炎や甲状腺の病気、喘息などの改善にも使われます。

天鼎

天鼎は、首にあるツボで喉や気管とも近い位置にあるため、その周辺の症状に対して効果があります。

首こりや寝違え、喉の腫れや痛み、頸部リンパ節腫脹、嚥下困難、嗄声などに効果的です。

ツボの場所と押し方

人迎

人迎は、喉仏から少しずつ外側に指を動かしたとき脈を感じる場所にあります。

人迎は大きな血管がある部分のため強く押してはいけません。押すときは軽く優しい力で刺激しましょう。

水突

水突は、人迎と気舎の中央にあるツボです。喉仏の斜め下方で首の横にある筋肉の前側にあるツボです。喉仏の斜め下指幅1本分横にあります。

痛みが強くある場合は、あまり強く押さないようにすることが大事です。優しく押しましょう。

天鼎

天鼎は、胸鎖乳突筋の後縁、のどぼとけの高さにあります。

押すときは、軽く押しながら揉みましょう。顔全体を手で軽くさすりながらツボに向かってマッサージをすることで顔のむくみ解消にも役立ちます。