耳管開放症の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 10月23日

更新日:2024年 12月13日

本日は耳管開放症について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 耳管開放症とは

- 耳管開放症の原因

- 耳管開放症の症状

- 耳管開放症の改善方法

- 耳管開放症のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

耳管開放症の主な原因は、体重が減ることです。他にも、脱水や妊娠、女性ホルモン薬、生まれつきの耳管構造の弱さなども耳管開放症の原因です。

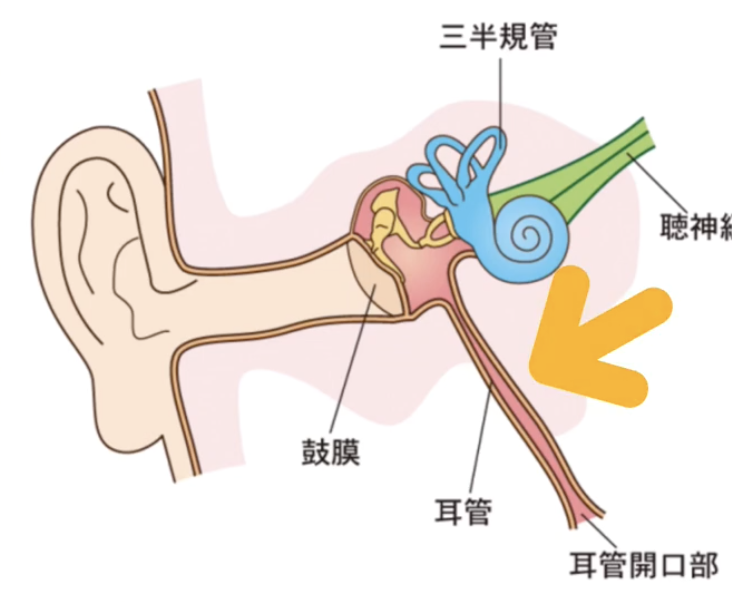

普段、耳管は閉じており唾を飲み込んだりあくびをしたりしたときに開きます。耳管は開いてもすぐに閉じるものですが、耳管開放症では開いたままになってしまうのです。

主な原因

体重減少:体重が急激に減少すると、耳管周辺の脂肪組織が減少し、耳管が異常に開いてしまうことがあります。これは、耳管開放症の最も一般的な原因の一つです。

妊娠:妊娠中のホルモン変化が耳管の筋肉に影響を与え、耳管開放症を引き起こすことがあります。

慢性的な上咽頭炎:上咽頭炎や他の咽頭の炎症が、耳管の機能に影響を与え、開放状態を引き起こすことがあります。

筋肉の弛緩または筋力低下:耳管を支える筋肉の弛緩や筋力低下が、耳管の正常な閉鎖を妨げることがあります。

ストレスまたは緊張:ストレスや緊張が耳管の筋肉に影響を及ぼし、開放状態を引き起こすことがあります。

放射線:頭頸部への放射線が耳管機能に影響を与えることがあります。

神経筋の病気:特定の神経筋の病気が耳管の機能に影響を及ぼし、その開放状態を引き起こすことがあります。

耳管開放症の症状は、自分の声や呼吸音が大きく響くことや耳閉感です。これは、耳管が空いていることによって自分の声や呼吸による圧力が鼻側から直接耳側に強いままの状態で伝わることによって現れる症状です。

耳管開放症の特徴として、布団に横になったり深く頭を下げたりする姿勢になると一時的に症状が軽くなるということがあります。これは、耳管の周りの血管が膨らんで管が狭くなることで現れる特徴です。

症状の程度が重い場合には、横になったり頭を下げたりしても症状が軽くならないこともあります。

主な症状

自己語音難聴:自分の声や呼吸音が異常に大きく、または共鳴するように聞こえる現象が起こります。これは耳管開放症の非常に典型的な症状です。

耳の圧迫感:耳の中に圧力がかかっているような感覚や、耳が塞がれているような感じがすることがあります。

耳鳴り:耳鳴りを伴うことがあり、特に静かな環境で著しく現れます。

声のエコー:自分の声が耳の中でエコーするように聞こえることがあります。

バランス感覚の問題:人によってはバランス感覚に影響を及ぼすこともあります。

聴力の変化:耳管が開いた状態により、周囲の音が異常に大きく感じられることがあります。

耳管開放症の改善方法は、薬です。ATP製剤や加味帰脾湯や補中益気湯などの漢方薬を使うことが多いです。

鼻から生理食塩水を入れたり、鼓膜の表面に小さなテープを貼ったりする方法で改善を行うこともあります。

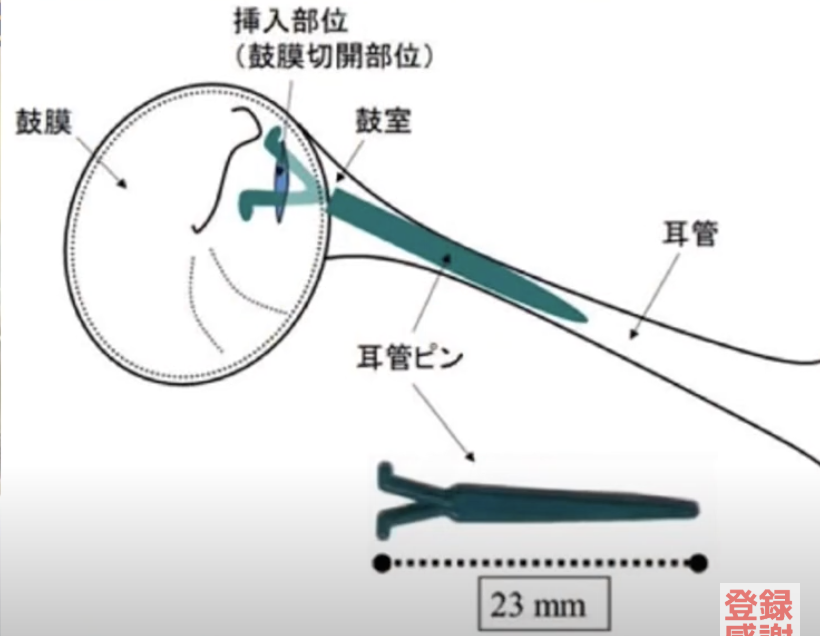

薬などによって改善を行なってもあまり効果が見られない場合や症状が重い場合は耳管ピン挿入術や鼓膜換気チューブ留置術を行うこともあります。

耳管開放症の原因が体重が減ったことである場合は、まずきちんと栄養をとって体重を落とさないことが改善に非常に大切です。脱水によって起こることもあるため、十分な水分を心がけることも大切です。

鼻をすすることによって中耳炎を起こしてしまうこともあります。中耳炎を起こさないためにも鼻はすすらないように注意しましょう。

主な改善方法

生活習慣の調整:体重が原因である場合、体重を増やすことで症状が改善することがあります。水分摂取量を増やし、脱水状態を避けましょう。

鼻噴霧薬:鼻噴霧薬が、一時的な症状の緩和に役立つことがあります。

口腔内の改善:唾液の分泌を促進するために、硬い食べ物を噛む、ガムを噛むなどの方法があります。

耳管閉塞法:症状が強い場合、耳管を一時的に閉塞する手段が試されることがあります。これには、特別なテープや耳栓を使用することが含まれます。

手術:耳管開放症が重度で、他の改善法で改善が見られない場合、耳管を狭めるための外科的処置が検討されます。手術は耳管に注射を行ったり、耳管を物理的に狭める手術を含むことがあります。

リハビリテーション:呼吸法や姿勢など、耳管の機能を正常化するためのリハビリテーションが行われることがあります。

手術の方法

耳管注射:この手術では、耳管の壁に膨潤剤を注入して耳管を狭めます。注射は局所麻酔下で行われ、耳管の開き過ぎを防ぐことを目的としています。

耳管形成術:耳管に小さなインプラントやステントを挿入して、耳管を物理的に狭める手術です。この方法は、耳管の開放状態を調整し、症状の改善を目指します。

筋肉移植術:顔面の筋肉の一部を耳管周辺に移植することで、耳管をサポートし狭める手法です。これはより複雑で侵襲性の高い手術であり、主に他の方法で効果が見られない場合に検討されます。

耳管閉塞術:非常に重度の場合には、耳管を外科的に閉塞することもありますが、これは稀な方法であり、慎重に検討されるべきです。

耳管開放症の改善方法は、水分補給や痩せないようにすること、生理食塩水点鼻療法などの保存療法が中心でしたが、耳管ピンは根本的な解決を生むと言われています。耳管ピンはなかなか改善しない耳管開放症の耳管を閉塞させる機器です。

製造販売承認を取得している機器としては世界で初めての製品です。医師主導の治験では80%の人が改善したという報告があります。

耳管開放症に対する耳管ピンの手術は日本で3人しかできません。仙台の小林俊光先生、東京末広町にあるヒライ耳鼻咽喉科、東京板橋にある日大板橋病院です。

耳管ピンのメリットは、耳管開放症の状態にピンのサイズが合えば効果が長期間続くことと保険の適応が可能なことです。

デメリットはピンが緩くなることがあるため定期的なチェックが必要なこと、飛行機に乗るときに鼓膜チューブが必要なこと、治験では穴が若干残ってしまったり中耳炎などの合併症が10〜15%起きていることです。

ただし、根本的な耳管開放症の改善になるかもしれないため非常に期待できる改善方法です。

当院でも耳管開放症の人の来院はありますが実際に改善することは正直難しいです。鍼で時間を本当に耳管を狭くすることができるのか確認できないこと、耳管開放症が問題で悩んでいるのか耳に他の脳などの原因で悩んでいるのか区別ができないことが多いことなどがあるためです。

ただ、当院でも耳管開放症で耳鳴りや反響する音が改善したという人もいます。その人は実際に病院で耳管開放症という判断をされていても良くなりました。耳管が解放していても、響く人も詰まる人もいます。耳管ピンが適さない人もいるため、耳鼻科の先生の話をきちんと聞いてメリットデメリットを検討することが大事です。

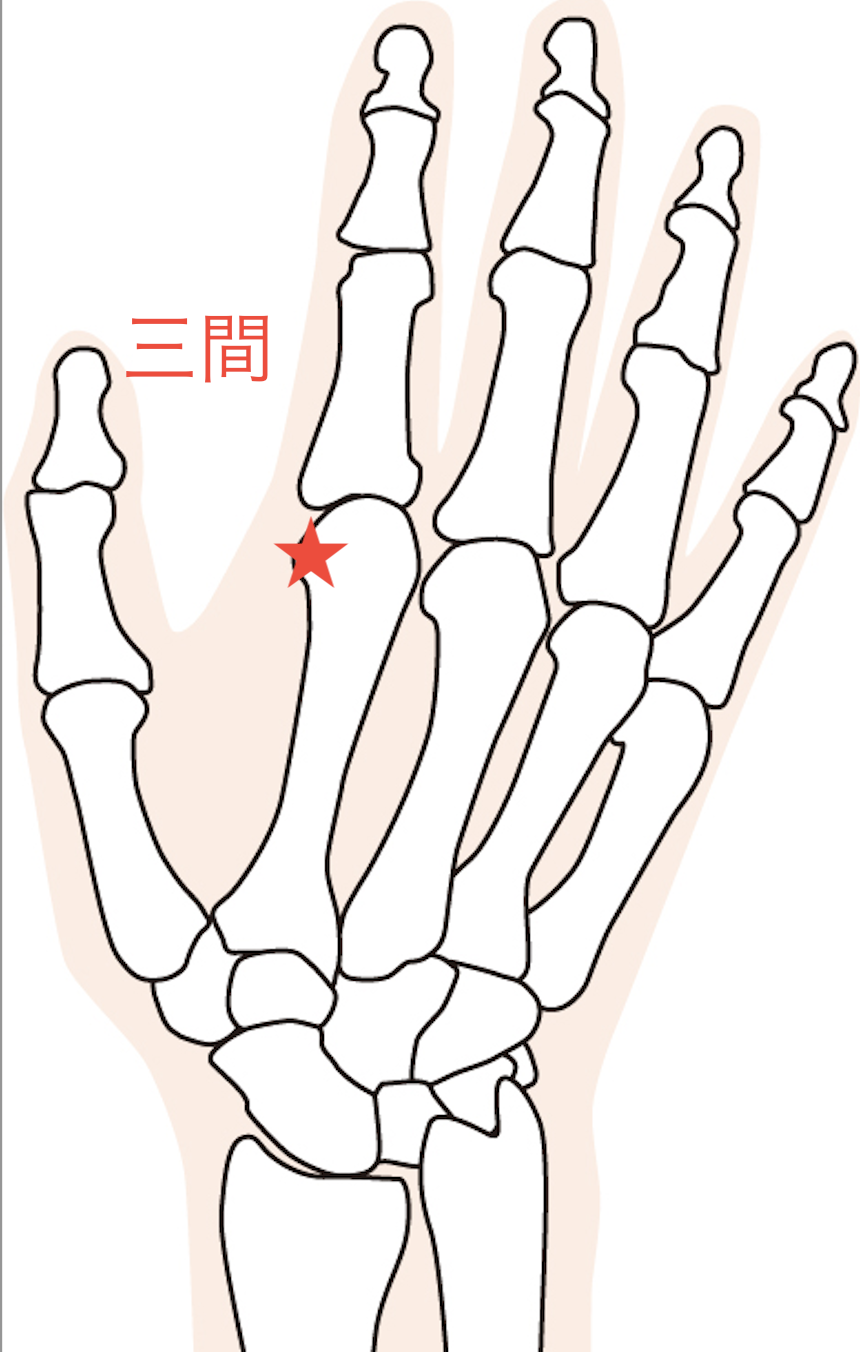

・三間

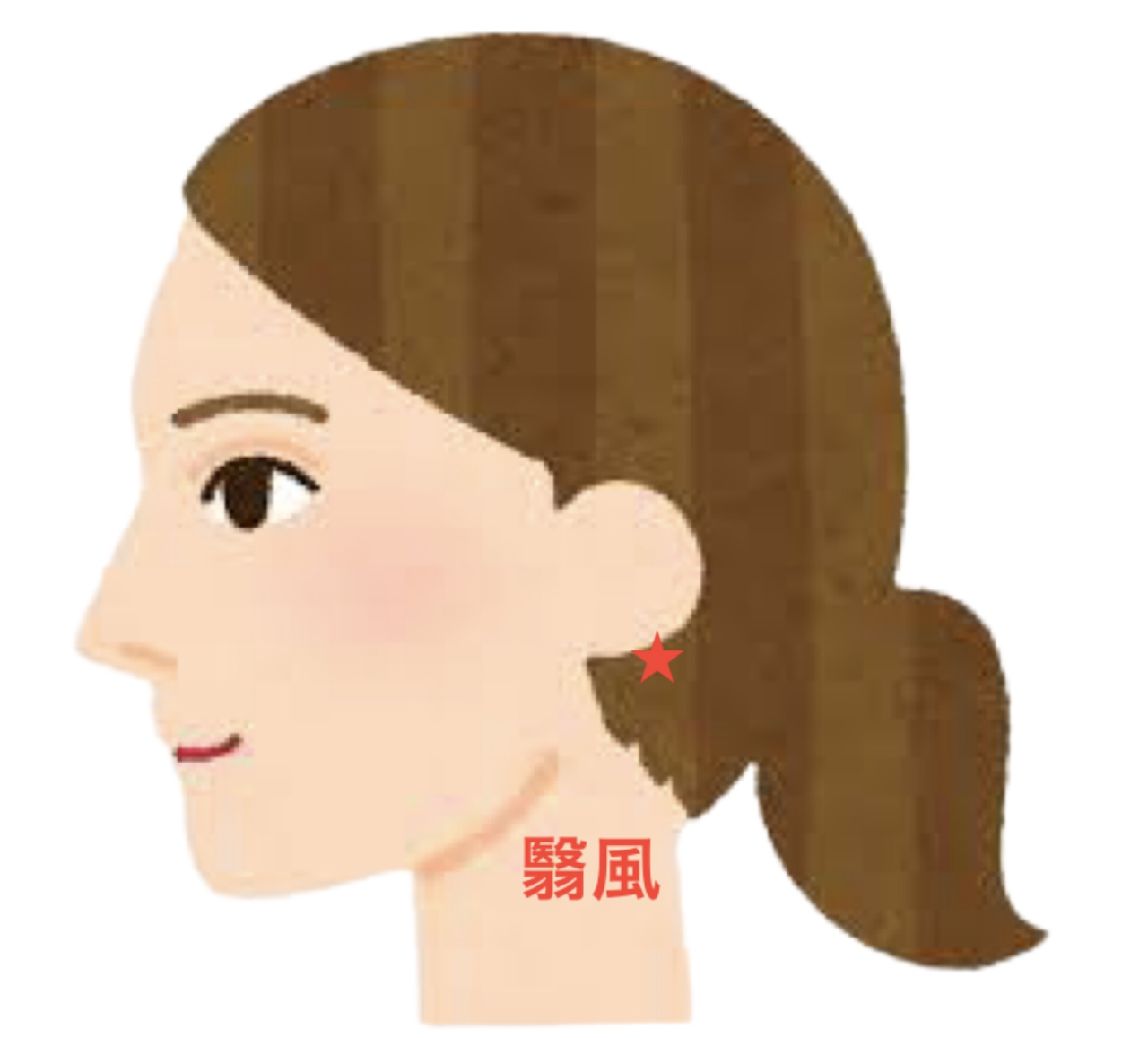

・翳風

・完骨

三間

三間は、肩や腕の痛みや、指の痛みやしびれに効果的なツボです。急性の目の痛みや歯の痛み、喉の腫れや痛み、鼻血、口の渇きなどにオススメです。

呼吸器系や消化器系の症状にも使われるツボで、咳や下痢、便秘などにも効果的です。

翳風

翳風は、耳鳴りや難聴など、耳の不調に効果を発揮するツボです。

頭痛、吐き気、顔面部の浮腫み、目の充血、咽頭部の腫れや疼痛、口の目の歪み、歯の痛み、頬の腫れ、耳鳴り、難聴などにも使われます。

完骨

完骨は、副交感神経を整える効果のあるツボです。内臓への血流を良くすると言われており、浮腫を改善しリンパの流れをよくしてくれます。

顔の周りの血行も良くなるため、不眠や肌荒れや吹出物などにも効果的です。

ツボの場所と押し方

三間

三間は、人さし指の中手指節関節の上にあるツボで、親指側にあるへこみにあるツボです。

耳管開放症では三間に毎日お灸を行うことで体のバランスを整える効果があり、改善に効果的であると言われています。

翳風

翳風は、耳たぶの後ろ側を指でなぞるとへこんでいる場所にあります。口を開けるとくぼむところです。

押す時には、中指を使って押しましょう。首は神経が集中している場所のため、左右のツボを気持ちよく感じるくらいの力でゆっくり押しましょう。

完骨

完骨は、耳の後ろにある出っ張った骨の下側のくぼみにあるツボです。

押すときは、親指を使って押しましょう。上に押し上げるようにゆっくり押してください。