心【五臓六腑・東洋医学の捉え方】

公開日:2021年 11月19日

更新日:2025年 7月 2日

本日は「心」ついて解説させていただきます。

東洋医学の“臓腑”というのは西洋医学の臓器とは概念が似ているようで異なります。

「五臓六腑」は、食べ物や空気から気・血・津液を作ったり運んだり、貯蔵したりする各器官といえます。 食べ物や飲み物の栄養が気や血に変わる過程をたどると、まずは六腑が消化吸収を行い、 その栄養を五臓が受け取って、気・血・津液を生みます。

人体においてどのような働きをしているのか、東洋医学も西洋医学も最終的には結論が似ているため、混乱しないよう最後までお読みいただければ幸いです。

☆本記事の内容

- 東洋医学の「心」とは

- 西洋医学の「心臓」と東洋医学の「心」

- 「心」の機能や他の臓腑との関係性

- 「心」に有効なツボ

目次

- 「心」とは

- 「心」の機能

- 他の臓腑との関係性

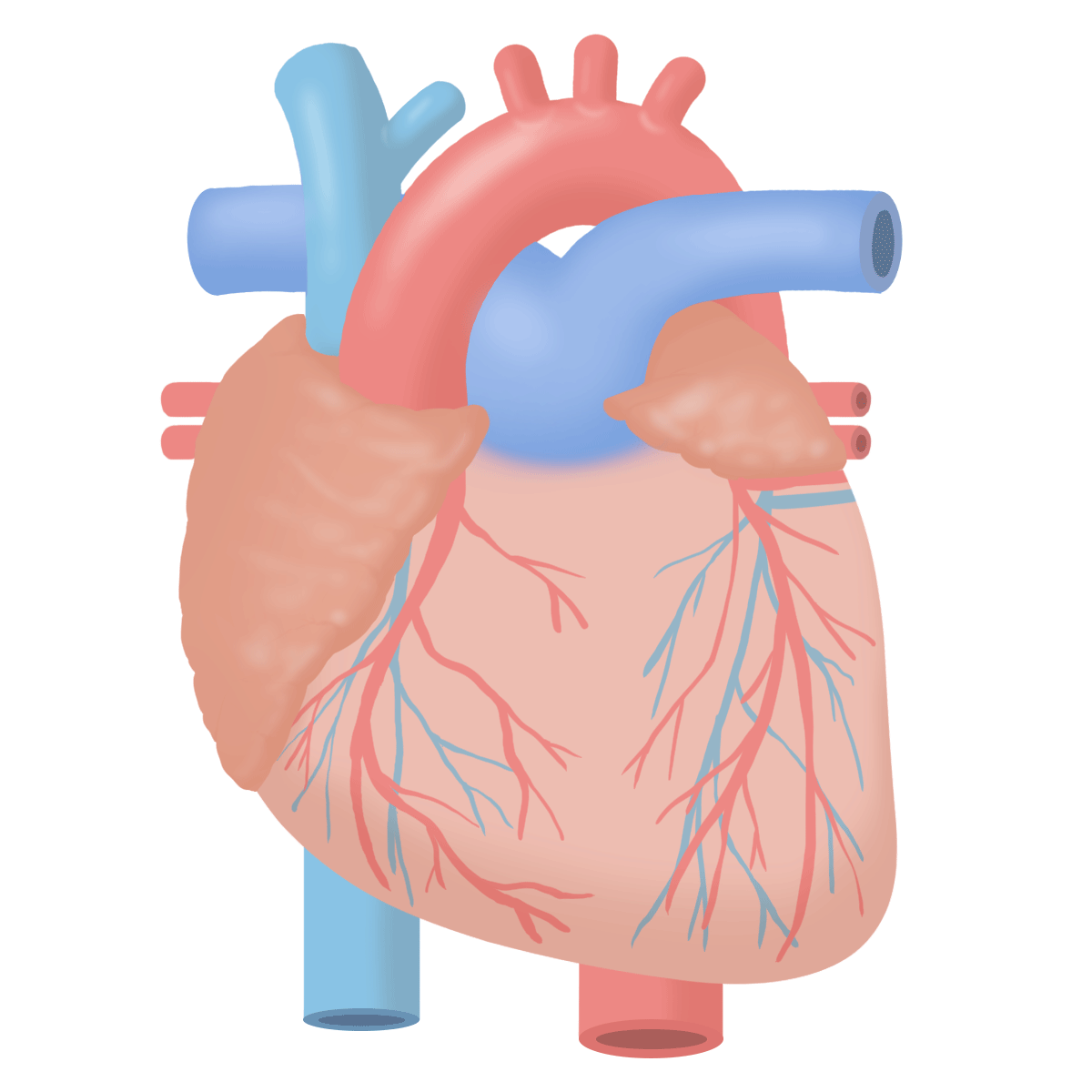

- 西洋医学においての「心臓」

- 「心」と鍼灸

投稿者の吉田です。

このページを書いている私は、施術スタッフや鍼灸師として9年間臨床に携わり、多くの女性利用者様のお体を対応してきました。

その経験を記事にまとめておりますので、ぜひ最後まで御覧ください。

本記事は、現代医学でいう「心臓」の機能ではなく、東洋医学の観点からの「心」の役割について掲載しております。内容をより理解しやすくするためには、「東洋医学」の記事を先にお読み頂くことをお勧めします。

東洋医学の「心」は、 西洋医学でいう「心臓」と似ているようで捉え方は異なります。

東洋医学の「五臓六腑」は人体を生理機能の面からとらえたものになります。

対して西洋医学では、内臓を物質とみています。

捉え方は異なりますが「心臓」が止まってしまえばすべての機能が動かなくなってしまうのと同様、古代中国の人々も「心」は人体の中で最も重要な役割を果たすと考えていました。

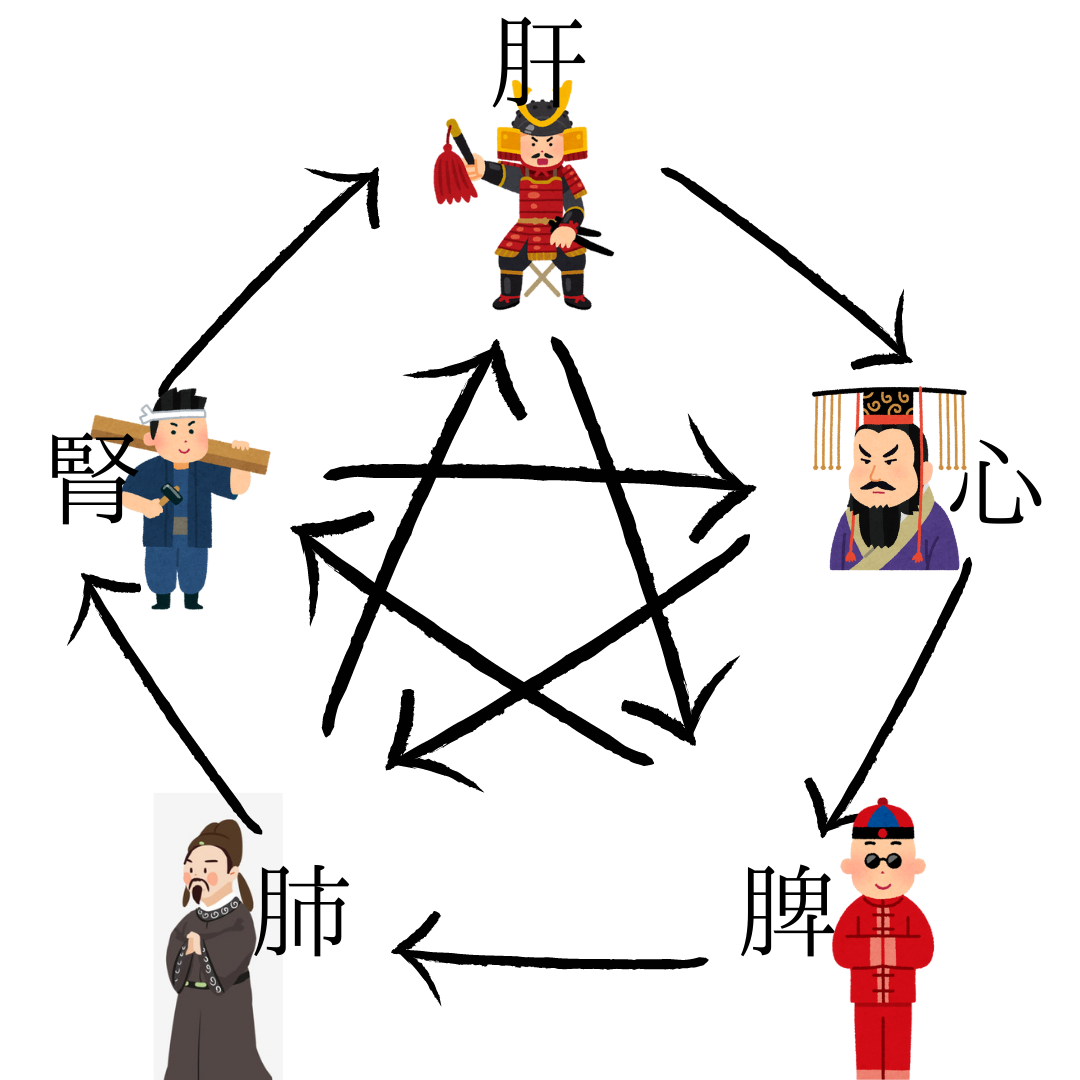

「心」は、五行で、「火」に属します。別の記事でも紹介しておりますが、東洋医学では、まず五行の役割を国政に例えています。「心」は「君主の官」。つまり、身体という国においては、王の立ち位置にいると捉えています。

臓器としての心臓の役割は、全身に血液を送り出すポンプの役目です。心臓が止まってしまえば全身への血液の供給が止まってしまい、ものの数分で生命活動は途絶えてしまいます。東洋医学においての「心」も、他の臓腑をコントロールしていると考えられてきましたが、機能としての役目だけではなく、精神においても中心となり、全身を支配していると考えられてきました。

精神活動や意識、つまり西洋で言えば、 脳の働きに関係する部分も「心」の働きとして捉えるのです。 稀にテレビなどで、「心臓移植をしたら、記憶が変わった」と特集されることがありますが、これには東洋医学で説明がつくと思われます。

「心」が不調になると、他の臓腑も不調になります。国王が居なければ国が無くなるように、機能し無くなれば死んでしまいます。

「心」に不調が起こると...

- 血を生成するために重要である脾が何かしらの原因を受けると、血が不足し、心に栄養が足りなくなり、心が循環不全になります。この状態を「心血虚」といいます。熱を帯びるため、動悸・息切れ・胸苦しさなどが生じます。前述したように、心は精神もコントロールするため、情緒の不安定も見られます。興奮状態が続き、寝つきが悪くなります。すると眠りが浅いので夢をよく見ます。また、血の不足により、めまいや顔面蒼白も見られるようになります。

- 血・津液・精の総称である陰液が不足すると、心火の熱を沈められなくなるため、落ち着きがなくなり、イライラした状態になりやすく、動悸・息切れ・胸のつかえ感が現れます。この状態を「心陰虚」といいます。熱を沈める力が弱いので、髪や肌の乾燥、足腰のだるさ、手足のしびれ、なども見られ、腎にまで波及した場合、心は火、腎は水の役割があり、互いのバランスが崩れるため、耳鳴り、腰背部痛、めまいなどの症状が現れます。

-

加齢により心の氣が消耗すると、動悸や息切れ、胸痛、青い顔、倦怠感などの症状が起こります。この状態を「心陰虚」といいます。心火が不足してしまうと、背中や手足末端の冷え、ひどくなると全身の冷えなどの症状が生じます。

―目に見える状態の変化―

「心」の状態に不調ある際に、外から目でうかがえる場所は特に「舌」です。特に舌の先端に心の状態が反映されます。舌の情報は全身の情報を手に入れることができ、 東洋医学の診断をする上では基礎となっています。また、高血圧や循環器に障害のある可能性がある方には、しばしば赤ら顔が見られます。

“五行”に従うと、「火」である「心」は、 色では、「赤」、味は「苦み」、情志では、「喜」に属します。 喜びの気持ちはこころをときめかせますね。“ドキドキ”などという擬態語があるように、心と喜とは関係が深いことがわかります。 「心」の機能が異常になると、動悸、赤ら顔、手足が冷える、 立ちくらみなどの循環器症状が出現するほかに、心血虚の状態から焦りや驚きやすい、などの症状も目立ちます。

「心」と「肺」

心は血液が運行する通路である“血脈”に血液を送ります。この循環を一定のリズムで行うために働くのが肺です。呼吸を行うことで全身の運動が規則正しく行われ、全身の代謝や血の運行が正常に機能します。つまり、肺が一定のリズムで呼吸することができないと、心拍や脈拍の循環に影響を及ぼします。走ったり、急いで歩くと呼吸が乱れて息が上がり、同時に動悸が生じるのはこのためです。心と肺の関係は抑制しながら互いのバランスをとる相克関係(※)にあるのです。

※相互関係:「東洋医学」のページ参照。

「心」と「小腸」の関係

「心」は「小腸」と表裏の関係、兄弟のような関係にあります。

「心」の機能異常は、「小腸」にも反映します。口内炎や色の濃い尿、 残尿感・排尿時の灼熱感などです。 また、「心」や「小腸」に不調が出やすい人は、デリケートな神経が体調に出やすいタイプです。悩み過ぎて眠れない。心配事があると胸が重くなる。などが見受けられる方は、「心」や「小腸」が弱っている可能性が高いといえます。

「心」と「肝」

「心」と「肝」のバランスは睡眠障害の改善に非常に重要です。「心」と「肝」を整えることで質の良い睡眠を取ることができます。

「心」と「肝」と睡眠について

東洋医学の基本は陰陽五行説です。万物は陰と陽、五行(木、火、土、金、水)から成り立っており、人間の体において気、血、水が重要な役割を果たしています。また東洋医学五臓六腑という概念があります。五臓は肝、心、脾、肺、腎、六腑は胆、大腸、小腸、膀胱、三焦で、睡眠において特に大事な五臓は「心」と「肝」です。

「心」は精神活動や血液の流れを管理しています。「心」の機能が低下すると寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったり途中で目が覚めることがあります。「心」の機能低下に対処する漢方は補血安神薬です。酸棗仁湯は体力が低下して心身が疲労している人によく用いられる漢方です。

「肝」は感情的な自律神経の働き担当しておりエネルギーの流れをスムーズにしてくれます。「肝」の機能が低下するとイライラしたり不安になることがありますが、これは肝気鬱滞や肝気上逆が関与しています。「肝」の機能低下に効果的な漢方は抑肝散、甘麦大棗湯、黄連解毒湯です。

「心」と「肝」を整えるためには生活習慣の改善も大事です。早寝早起きをしましょう。昼夜のリズムを整えることで自然なリズムが整います。食生活の改善も大事です。夜間に重い食品を避けて消化に良い食品を取りましょう。

ストレスは睡眠の質に大きな影響を与えます。ストレスを軽減する方法を見つけることが重要です。瞑想や呼吸法なども試してみましょう。適度な運動とリラクゼーションも効果的です。散歩やヨガ、ストレッチなど体を動かすことで心身の緊張をほぐすことができます。鍼灸やマッサージも東洋医学的なアプローチとして有効です。

適切な刺激によって「心」と「肝」のバランスが整い睡眠の質が向上するのです。

東洋医学では、気血の流れる通路のことを経絡といい、全身の臓腑を合わせて12の特性を持った流れがあります。そしてその経絡上の要所に、ツボ(経穴)が存在しています。各臓府につながる経絡に刺激を与えると、体の調整が可能となる点がツボ(経穴)です。

当院では、それら東洋医学の捉え方と現代医学を融合させつつ、病院では中々判断のつかない不調の改善を目指しています。

「心」を整えるツボ

内関

神門

【内関】

手のひらを上に向けてできる手首の際の皺の真ん中から3本分離れた肘側にあります。精神安定の効果があり、乗り物酔いや喉の痛み胃の不快感、二日酔いを軽減してくれます。精神はもちろん、自律神経を整える作用もあるため参考にしてほしいです。

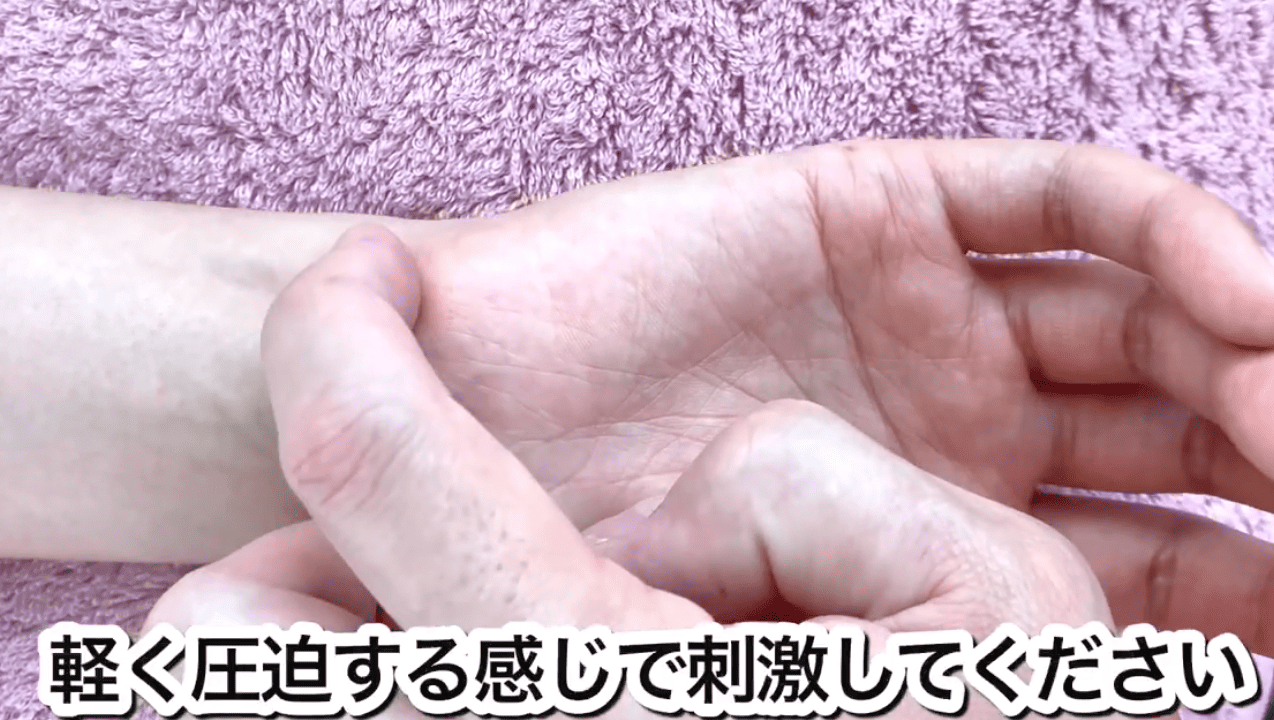

【神門】

不眠に効くツボで、精神状態を整え睡眠障害の症状を改善してくれます。手掌側の手首の皺の上で小指側にある腱の内側です。軽く圧迫する感じで刺激しましょう。物忘れやイライラにも効果的です。

以上の2つは、心の働きが整って安定した睡眠を促すツボです。症状によっても使用するツボは様々で、これらはほんの一部ですが、急な動悸や極度に緊張やストレスを感じた際などに、ご自身で押されてみることをオススメします。

ツボの刺激方法は親指や人差し指でゆっくり押して反対側の指で押さえるようにしてマッサージする方法です。妊婦や特定の病気を持っている人は鍼灸師に相談することがお勧めです。