膝蓋下脂肪体炎の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 9月20日

更新日:2021年 9月25日

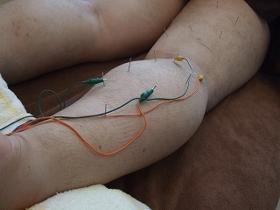

本日は膝蓋下脂肪体炎について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 膝蓋下脂肪体炎とは

- 膝蓋下脂肪体炎の原因

- 膝蓋下脂肪体炎の症状

- 膝蓋下脂肪体炎の改善方法

- 膝蓋下脂肪体炎のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

膝蓋下脂肪体炎の原因は、歩きすぎやスポーツのしすぎ、体重の増加、外傷、反張膝などです。歩きすぎやスポーツのしすぎは過剰に負担がかかることになるため膝蓋下脂肪体炎の原因となるのです。

他にも、半月板損傷や変形性膝関節症、膝の手術など膝蓋下脂肪体炎以外の膝に起きる障害によって起こることもあります。

膝蓋下脂肪体炎は、膝関節が変形している場合や可動域が制限されて膝が伸びない状態で行う動作が生活の中に多い場合に起こることが多いです。

膝蓋下脂肪体炎の原因は色々あり、主に下肢の運動に関する活動の増加や、運動不足による筋肉の萎縮、過剰な体重や肥満、加齢による組織の変化などによって引き起こされる可能性があります。以下に、膝蓋下脂肪体炎が起こる原因について詳しく説明します。

・過剰な負荷

膝蓋下脂肪体炎は、下肢の運動に関する活動が増加することで引き起こされることがあります。例えば、長時間のスポーツ活動、激しい運動、長時間の立ち仕事、長時間の跳躍、長距離の走行、膝への負荷が高い運動などが挙げられます。このような負荷によって、膝蓋下脂肪体に過剰な圧力がかかり、炎症を引き起こすことがあります。

・筋肉の萎縮

筋肉は、日常的な運動やトレーニングを行わないと萎縮していきます。特に下肢の筋肉の萎縮は膝蓋下脂肪体炎の原因の一つです。筋肉の萎縮によって、膝蓋下脂肪体にかかる負荷が増加し、炎症を引き起こすことがあります。

・過剰な体重や肥満

過剰な体重や肥満は、膝関節にかかる負荷を増加させるため、膝蓋下脂肪体炎のリスクを高めることがあります。特に、腰椎や膝関節にかかる負荷が大きい人や、運動不足の人は注意が必要です。

・加齢による組織の変化

加齢によって、膝蓋下脂肪体周囲の組織に変化が生じることがあります。例えば、組織が硬くなり、炎症が起こりやすくなったり、膝蓋下脂肪体の体積が減少することで、負荷が増加し、炎症を引き起こすことがあります。また、加齢による筋肉の萎縮や、運動不足による筋力低下も、膝蓋下脂肪体炎の原因になることがあります。

・外傷や病気

膝蓋下脂肪体炎は、外傷や病気が原因で発生することもあります。例えば、膝関節の怪我や手術、骨粗鬆症、関節炎、糖尿病、腎不全などが挙げられます。これらの疾患は、膝蓋下脂肪体炎を引き起こすリスクを高めることがあります。

膝蓋下脂肪体炎で現れる症状は、膝の曲げ伸ばしをスムーズに行うことができないことや痛みや違和感です。

膝蓋下脂肪体炎では、脂肪組織が異常に増えて柔軟性がなくなります。そのため、膝の曲げ伸ばしをスムーズに行うことができなくなるのです。

症状として現れる痛みや違和感は、関節に脂肪体が挟まれることによって起こります。お皿の内側、外側、下側に強い痛みが現れることが多く、炎症が長引くと脂肪組織が増えお皿の下が膨らむこともあります。

膝蓋下脂肪体炎は、膝蓋骨と脛骨の間に位置する膝蓋下脂肪体の炎症です。以下に、膝蓋下脂肪体炎の主な症状について詳しく説明します。

・膝の痛み

膝蓋下脂肪体炎の最も一般的な症状は、膝の痛みです。膝関節の前面にある膝蓋骨と、脛骨の間に位置する膝蓋下脂肪体が炎症を起こすため、膝の前面に痛みが生じることがあります。痛みは、歩行や長時間の立ち仕事などの活動時に増加する場合があります。

・腫れ

膝蓋下脂肪体炎では、膝の前面に腫れが生じることがあります。膝蓋下脂肪体周囲の組織が炎症を起こすため、腫れが生じることがあります。腫れは、痛みとともに歩行や活動時に増加することがあります。

・階段の上り下りの際の痛み

膝蓋下脂肪体炎では、階段の上り下りの際に痛みが生じることがあります。このような動作では、膝蓋骨と脛骨の間に位置する膝蓋下脂肪体に負荷がかかるため、痛みが生じることがあります。

・走行中の痛み

膝蓋下脂肪体炎では、走行中に痛みが生じることがあります。走行中は、膝蓋骨と脛骨の間に位置する膝蓋下脂肪体に負荷がかかるため、痛みが生じることがあります。

・膝の可動域の制限

膝蓋下脂肪体炎では、膝の可動域が制限されることがあります。膝蓋下脂肪体周囲の炎症が進行すると、膝関節の可動域が制限されることがあります。

膝蓋下脂肪体炎で起きる症状は、炎症が進行すると悪化することがあります。適切に改善に取り組み、できるだけ早く対処することが大切です。

膝蓋下脂肪体炎を改善するためにはまず、床に膝をついたりスポーツなどの激しい動きをしたりすることをやめることが大切です。

痛みが強い場合や熱を持っている場合はアイシングを行います。膝蓋骨の可動域の改善をするためには、マッサージやストレッチなどを行います。さらに、テーピングをして膝蓋骨を安定させることもあります。

膝蓋下脂肪体炎の改善には、膝に過度な負担がかかっている原因を知ることが大切です。原因を知り、その上で原因に合わせてストレッチをしたり筋力を強くしたり生活習慣を改善したりすることが根本的な改善につながるのです。

膝蓋下脂肪体炎の改善方法は、症状の程度に応じて異なります。以下に、一般的な改善方法をいくつか紹介します。

・保護と安静

膝蓋下脂肪体炎の初期段階では、痛みを抑えるために膝を保護し、安静にすることが重要です。患部を過度に使わないようにし、炎症を引き起こす可能性のある運動や活動を避けることが必要です。

・炎症を抑える薬の使用

膝蓋下脂肪体炎の症状を緩和するために、炎症を抑える薬の使用が有効です。非ステロイド性抗炎症薬であるNSAIDsや、痛みを和らげる鎮痛剤などが使われます。ただし、薬の乱用は副作用を引き起こす場合があるため、医師の指示に従って適切に使用する必要があります。

・フィジカルセラピー

膝蓋下脂肪体炎の症状を改善するために、フィジカルセラピーが用いられることがあります。症状の程度に応じて、ストレッチやエクササイズ、マッサージ、温湿布などが行われます。フィジカルセラピーにより、膝蓋下脂肪体周囲の筋肉を強化し、炎症を抑えることができます。

・筋弛緩剤の使用

筋肉の緊張を緩和し、痛みを和らげるために、筋弛緩剤が使用されることがあります。筋弛緩剤には、カルバマゼピンやジアゼパムなどがあります。

・ステロイド注射

炎症が重度で、膝蓋下脂肪体炎の症状が悪化した場合には、ステロイド注射が用いられることがあります。ステロイド注射は、炎症を抑え、症状を緩和することができます。

・手術

膝蓋下脂肪体炎の症状が深刻で、なかなか改善が見られない場合には、手術が必要になる場合があります。手術には、膝蓋下脂肪体炎による痛みを緩和するために、膝蓋下脂肪体の一部を切除する手術があります。しかし、手術は最後の手段であり、リスクがあるため、他の治療法が試された後に慎重に決定される必要があります。

・生活習慣の改善

膝蓋下脂肪体炎を改善するためには、生活習慣の改善が大切です。肥満や過剰な運動、不適切な靴の着用など、膝蓋下脂肪体炎のリスクを高める要因を減らすことが必要です。また、正しい姿勢を保ち、適度な運動を続けることも重要です。

膝蓋下脂肪体炎の改善を行うときは、個人の症状に応じて適切な方法が異なるため、医師と相談することが重要です。また、定期的に調べて膝蓋下脂肪体炎の再発を予防することも大切です。

膝蓋下脂肪体は、膝のお皿の裏にある脂肪組織です。膝蓋下脂肪体は、スムーズに膝の曲げ伸ばしを行う働きをしています。

他にも、膝への衝撃を和らげるクッションとしての働きやお皿の可動性をよくする働き、膝関節の内圧を調整し一定に保つ働きをしています。

膝の前面にはいろいろな組織がありますが、中でも膝蓋下脂肪体は血管が多くあり痛みや炎症を起こしやすい組織であると言われています。

膝蓋下脂肪体炎の改善法には、様々な方法があります。実際の改善例を紹介します。

Aさんは、膝の下に痛みと腫れを訴えて来院し、膝蓋下脂肪体炎と判断されました。まず、NSAIDsや局所的なステロイド注射を行い、炎症や痛みを抑えました。その後、マッサージや温湿布のを施し、筋肉の強化や関節可動域の改善を目指しました。また、Aさんは以前から肥満気味であったため、減量と正しい姿勢の維持を勧め、自宅での運動やストレッチも指導しました。

治療開始から数週間後、Aさんの膝の痛みと腫れが軽減され、自宅での運動も継続的に行っていたため、症状が改善されました。Aさんは、改善した後も予防措置として、減量や正しい姿勢の維持、運動の継続などをし、再発を防ぐように指導しました。

Bさんは、膝蓋下脂肪体炎の症状が慢性化しており、炎症や痛みが強かったため、手術が必要となりました。手術では、膝蓋下脂肪体の一部を切除する手術を行いました。手術後は、自宅での運動などを行うことでBさんの膝の痛みと腫れが軽減され、日常生活に支障がなくなりました。

膝蓋下脂肪体炎を改善する方法は、症状の程度や症状の状態によって異なりますが、いずれの場合も早く改善することが重要です。自己判断せず、専門の医師に相談して適切な改善に取り組むことが大切です。

また、改善したあとも予防のために運動やストレッチを継続することが重要です。膝蓋下脂肪体炎は、肥満や長時間の座り仕事などが原因となり、再発する可能性があるため、適度な運動や減量、正しい姿勢の維持などを習慣化することが必要です。