逆流性食道炎の鍼灸について【働き・胃液・ストレスとの関係】

公開日:2020年 2月 5日

更新日:2025年 1月15日

本日は逆流性食道炎について解説をさせて頂きます。

逆流性食道炎のことについて詳しくなりたい方

- 最近胃の調子が良くないけど、どうすればいいの?

- ストレスと胃の関係について知りたい。

- 鍼灸が胃の悩みに効くの?

こういった逆流性食道炎の基本的なことについて説明いたします。

○本ページの内容

- 胃の概要がわかる

- 胃液や胃の分泌物についてわかる

- 逆流性食道炎のついてわかる

- 胃に対する鍼灸の効果がわかる

目次

- 胃の位置と構造

- 胃の働きと胃液

- 逆流性食道炎とは食道の炎症やただれ

- 逆流性食道炎の原因は胃の内容物の逆流

- 逆流性食道炎の改善法は薬と食事

- 逆流性食道炎の鍼灸

- 逆流性食道炎に効果的なツボ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

胃液は通常無色透明です。嘔吐した時に黄緑色をしている液体がでるときがありますが、これは胃液の色ではなく胆汁成分が混ざった液です。

胃液は1日に1リットルから3リットルもの量が分泌されていて、胃液の分泌は胃底部(胃の上部)からされ、塩酸や蛋白分解酵素を含んでいます。

また、胃の下の方にある細胞「G細胞」からガストリンというホルモンを分泌します。ガストリンは胃酸分泌の促進にかかわるホルモンです。

・消化酵素

・ムチン(粘液)

主成分が塩酸である胃酸は食物を消化・殺菌するために分泌されます。

胃酸は胃の粘膜を溶かすほどの力がありますが、胃酸が分泌されるときには、胃を保護するための粘液物質も分泌されますが、その保護粘液がムチンという物質です。

そのほかにビタミンB12の吸収に必要な物質も分泌します。胃を切除するとこの物質が減少し、ビタミン B12の吸収が阻害されます。ビタミンB12の不足は貧血を引き起こすため、胃の切除手術などの後は非常に貧血になりやすいのです。

口から入れた食物は、食道から胃に通常一方通行で送られます。

摂取した食べ物が一旦胃に蓄えられ、胃が動くことで食べ物と胃液を混ぜ合わせ、胃液が食物の中に含まれるタンパク質を分解し、おかゆ程度の固さにすることで、小腸で吸収しやすい状態にしどろどろになった状態で十二指腸に行きます。

しかし、なんらかの理由により、酸性度に富んだ胃液が、胃の内容物とともに食道に逆流することで、食道の粘膜に炎症が起きた状態を、「逆流性食道炎」といいます。

食道には、胃酸に対する防御機能がありません。酸に繰り返しさらされることで炎症を起こし、粘膜のただれや潰瘍が生じ、胸やけや呑酸などの不快な症状を引き起こてしまいます。

それら胃液の逆流により引き起こされる胸やけや呑酸で、

- 夜ぐっすり眠れない

- 食べたいものが食べれない

- 気分がさえない

など、日常生活に様々な支障をきたすような症状が起こります。

主な症状

・胸やけ

胸の中心部、特に胸骨の後ろあたりに灼熱感や痛みを感じます。食事の後や横になるときに悪化することが多いです。

・呑酸

酸っぱい液体や苦い液体が喉までこみ上げます。食後や寝る前に特に感じることが多いです。

・喉の違和感や咳

喉がイガイガしたり、何かが引っかかっているような感覚が起こります。また、咳や声がれが起こります。朝起きたときや長時間話した後に症状が目立って現れます。

・胸痛

心臓周辺が締め付けられるような痛みや圧迫感を感じることがあります。

・消化不良や胃もたれ

胃が重い感じや食べた後に胃が不快に感じます。

・夜間逆流

寝ている間に咳き込んだり、息苦しさを感じたりすることがあります。

食道の長さは約25cmで、咽頭と胃をつなぐ食物の通り道です。

普段は前後に潰れていて、食べ物が通過する際に大きく広がる性質も持ちます。口から摂取した食物を食道の壁の筋肉による運動で胃に送り込む働きがあり、胃と食道は下部食道括約筋というバルブの役割をする筋肉によって隔てられています。

正常の場合、食べ物がこの境目部分を通過する時にだけ、下部食道括約筋が緩み食べ物が胃内へ運ばれます。

しかし、逆流性食道炎を発症している場合、この下部食道括約筋が常に緩んでしまって状態になっています。そのため胃に少しでも圧力が掛かると胃内容物が逆流しやすくなってしまいます。

更に、この下部食道括約筋が弛緩している時に激しい運動や、前かがみの姿勢を取る事で胃酸が逆流し易くなります。

特に肥満体形の方は腹囲についている脂肪が胃を圧迫してしまうため、逆流性食道炎の発症リスクを非常に高めます。

ストレスにより胃酸と胃粘液のバランスが崩れる

交感神経が強く働くと胃酸・胃粘液の分泌は減少し、副交感神経の働きが強まると分泌は増加します。

ストレスが多くかかると交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、胃酸と胃粘液のバランスも崩れます。このことにより胃が炎症を起こし逆流性食道炎を引き起こす可能性もあります。

主な原因

・下部食道括約筋の機能低下

下部食道括約筋は食道と胃の間にある筋肉で、通常は胃酸が食道に逆流しないように働いています。この筋肉が弱まると逆流が起こりやすくなります。加齢による筋力低下や高脂肪食の摂取、喫煙やアルコールの過剰摂取で機能が低下しやすくなります。

・胃の圧力が高まる

胃の中の圧力が高まると、胃酸が逆流しやすくなります。食べ過ぎや早食い、肥満、妊娠によって起こります。

・食道の蠕動運動の低下

通常、食道は胃酸を速やかに押し戻すために動きます。しかしこの動きが弱くなると逆流した胃酸が長くとどまってしまいます。加齢や神経系の障害で起こります。

・食生活や生活習慣

日常の食事や生活習慣が直接的な原因になることがあります。高脂肪や高カロリーの食品、コーヒーや炭酸飲料の過剰摂取、就寝前の食事やストレスがリスクになります。

・胃の消化不良やピロリ菌感染

胃酸過多や胃粘膜の状態が悪化すると、逆流のリスクが高まります。

逆流性食道炎は自然に軽快するものもありますが、重症化する場合もありますので、早めの改善が有効です。

薬では胃酸の分泌を抑える薬、食道の運動機能を改善する薬、食道の粘膜を保護する薬、胃酸を中和する薬の四種類があります。

主な薬は、酸分泌抑制薬であるプロトンポンプ阻害薬(PPI)、またはヒスタミン受容体拮抗薬(H2ブロッカー)などです。

改善に使う主な薬

・プロトンポンプ阻害薬

代表的な薬はオメプラゾール(オメプラール)、ランソプラゾール(タケプロン)、エソメプラゾール(ネキシウム)です。

胃酸の分泌を強力に抑えます。胃酸逆流による食道の炎症を軽減し、粘膜の修復を助けます。

・H2受容体拮抗薬

代表的な薬は、ファモチジン(ガスター)、ラニチジン(ザンタック)です。

胃酸の分泌を抑制するが、PPIほど強力ではなく、軽度の症状に適しています。

・制酸薬

代表的な薬は、酸化マグネシウム、アルミニウム製剤です。

胃酸を中和し、一時的に症状を緩和することで食道や胃の不快感を素早く軽減します。

・消化管運動改善薬

代表的な薬はイトプリド(ガナトン)、ドンペリドンです。

胃の蠕動運動を促進し、胃の内容物の排出を早め、胃酸が逆流しにくくなります。

・ 粘膜保護薬

代表的な薬はスクラルファート(アルサルミン)です。

食道や胃の粘膜を保護し、炎症や傷を修復します。

逆流性食道炎になりやすい生活習慣

①食べ過ぎ、早食い

食べ過ぎるとゲップが出ますが、食道と胃のつなぎ目が、一時的に開いて胃にたまった空気を出すため起こります。

よく噛まずに飲み込んでしまうと、食べ物と一緒に空気をたくさん飲み込んでしまいますが、空気だけでなく胃酸も逆流することが起こります。

②高脂肪食、アルコール、喫煙の習慣がある

高脂肪食の摂取により、コレシストキニンというホルモンが十二指腸や空腸の細胞から分泌されます。このホルモンにより胃の入り口が開いて胃酸の逆流やげっぷを起こします。

アルコール、喫煙も胃酸の逆流を及ぼすとする報告があります。

③食べてすぐ寝る

食後はもっとも胃酸逆流がおこる時間帯です。食べてすぐに身体を横にしてしまうと、胃酸が重力で食道から胃にいきません。そのため胃酸が逆流してしまうと長時間食道内にとどまる恐れがあり、逆流性食道炎が発生しやすくなります。

④前かがみで作業することが多い

前かがみ姿勢や、腹部を締めすぎる服装、おなかに力をかける仕事を長時間していると、おなか全体が圧迫され、胃酸の逆流が起こりやすくなります

⑤肥満

内臓脂肪が蓄積していると、骨粗鬆症を引き起こし、そのため腰が曲がってしまいます。また、妊娠時は、胃が圧迫されるため、胃酸の逆流が起こりやすくなります。

逆流性食道炎では、まずこれらの生活習慣の見直しをすることが、大前提となってきます。

≪食事のポイント≫

・1回の食事量は無理をせず少なめに

・たくさん食べられないときは、回数を多くする

またよく噛むことで、唾液と食べ物がよく混ざり、胃腸の負担が軽くなります。

食べ物を少しずつ腸に送り出す働きを補います。

なぜ、鍼灸が胃酸の調整をできるのか?

鍼灸には、体性内臓反射という体の働きを利用したアプローチ方法があります。

体性内臓反射とは、自律神経の働きをツボを使って刺激することで内臓を活発にしたり、落ち着かせたりする働きです。

このアプローチは膵臓や肝臓の鍼灸でも使わております。特に、事故やアルコールで傷ついた肝臓が鍼灸の力で肝臓の再生を促す効果があると東北大学の研究で明らかになりました。

銀座そうぜん鍼灸院に胃の症状で来院される方は、自律神経に問題があるケースが多いです。

- 睡眠がとれていない方

- ステロイドの吸入器を長く使っている方

- うつ病に悩まされている方

など、胃痛が随伴症状になっているケースがほとんどです。

そのため、胃酸を抑えるツボを使うより、現在の体の調子を整える鍼灸の付属として胃のツボ使っていきます。

それにより、胃の調子を悪くしている根本の悩みを最初に改善することで、次第に胃の調子も良くなっていきます。

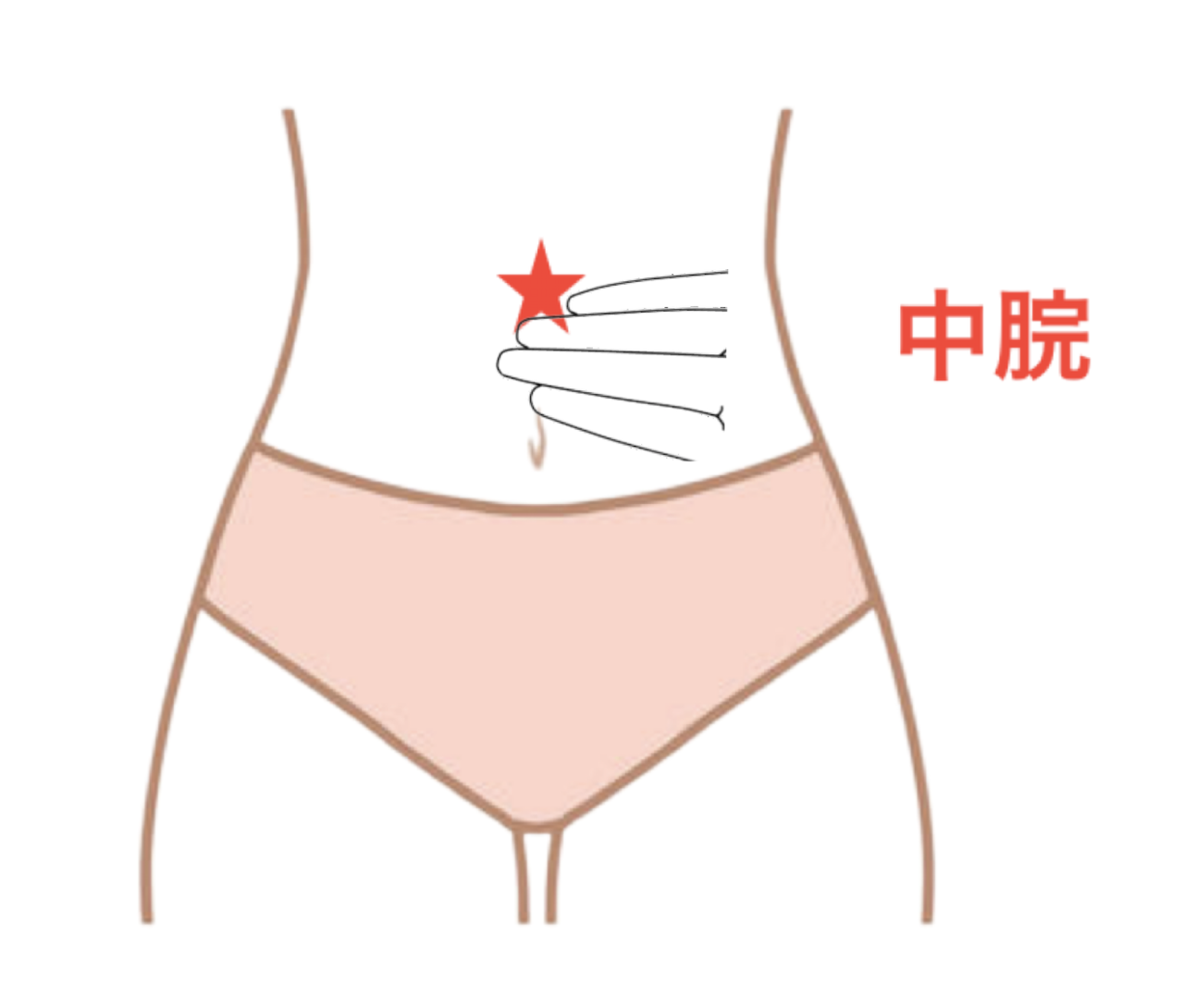

・中脘

・気舎

・天柱

中脘

中脘は、逆流性食道炎の症状として現れる胸焼けに対して大きな効果が期待できるツボです。中脘を刺激すると、胃腸の働きが活発になるため、胸焼けなどの胃の症状に効果を発揮するのです。

消化機能を高める効果や胃腸の調整をする効果もあり、腹部の張りや胃もたれ、消化不振などの症状にも有効なツボです。

気舎

気舎は、自律神経を整える効果があります。ストレスがあると、胃の痛みや胸焼けが起こることがあります。

これは、胃酸と自立神経の乱れが原因の一つです。そのため、気舎を刺激することで、ストレスなどによる胸焼けや胃の痛みを改善する効果が期待できるのです。

気舎は、胃にたまっているガスを外に出す効果もあるため、腹部の張りが強い時にもお勧めです。

天柱

天柱は精神を安定する効果のあるツボです。ストレスによって不安やイライラを感じる時、天柱に刺激をすることで気持ちが和らぐ効果があります。

ストレスによって発症する病気や、イライラするというような症状が現れる病気にも効果的で、十二指腸潰瘍や不眠症、逆流性食道炎や月経前症候群などに使われることも多いツボです。

ツボの位置と押し方

中脘

中脘は、へそとみぞおちを結ぶ縦線の中間にあります。

押すときは、 軽い力で押しましょう。押す時に注意をすることは、満腹の時には押さないことです。眠れないときは寝る前にゆっくりと押すこともおすすめです。

気舎

気舎の場所は、鎖骨内側のくぼみの上です。

押すときは、3~5秒のゆっくりとした圧を5〜6回繰り返しかけていきます。呼吸に合わせて押すと良いでしょう。

天柱

天柱の場所は、頭蓋骨と首の境目の少し下です。

押すときは、手の平や親指で押します。力加減は、気持ちが良いと感じる程度がお勧めです。 呼吸をしながら押しましょう。