結膜炎の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2019年 12月23日

更新日:2024年 10月11日

本日は結膜炎について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 結膜炎とは

- 結膜炎の原因

- 結膜炎の症状

- 結膜炎の改善方法

- 結膜炎のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

結膜炎は、結膜が色々な刺激や微生物に感染することが原因で炎症を起こした状態のことです。結膜とは、白目とまぶたの裏側を覆っている半透明な膜のことです。

結膜炎で起こる症状は、結膜炎を起こした原因によって様々です。主な症状としては、結膜の充血やたくさんの目やにの発現、まぶたの腫れやまぶたのかゆみなどです。

結膜炎は、主に3つの種類に分けることができます。アレルギー性結膜炎、細菌性結膜炎、ウイルス性結膜炎です。

結膜は、細菌やウイルスなどが目の中に入りこむことを防いでくれます。結膜炎で起こる目が充血したり、目やにが出たりする症状は結膜が異物を取り除くための防御反応です。

結膜は多くの細い血管や免疫反応を起こすリンパ組織があり、粘りのあるの膜のため様々な細菌や物質と触れやすい部分です。そのため、感染性の炎症が起きやすいのです。

結膜は、目の表面を覆う粘膜組織で眼瞼結膜、結膜炎外という構造から成り立っています。涙によって潤したり、眼球の動きを行ったりバイキンから保護したりする役割を担っています。

結膜炎は結膜の炎症です。さまざまな原因で発生しますが、結膜炎には感染性結膜炎と非感染性結膜炎があります。

感染性結膜は細菌、ウイルス、真菌によって起こる結膜炎のことです。アデノウイウルスによる結膜炎が一般的で、目に痛みが出たり目の炎症が起こったりというような結膜炎の一般的な症状を呈します。

非感染性結膜炎は一般的にはアレルギー性結膜炎です。スギ、檜、花粉、ダニ、ハウスダストなどのアレルゲンが原因の結膜炎でかゆみ、めやに、涙の増加が主な症状です。

目や鼻にアレルゲンとなるスギ花粉、檜、ハウスダスト、ダニが体に入ってくると体の中の免疫細胞の肥満細胞という細胞がヒスタミンという物質をいっぱい分泌します。これが神経や血管に作用し、痒みや充血という症状が出るのです。

このタイプの結膜炎は目を絶対にかいてはいけません。かいてしまうとその部分が刺激され、血流が良くなりヒスタミンがどんどん出てかゆくなって赤くなります。どんどん悪化して瞼の腫れや結膜の浮腫ができてしまうのです。

非感染性アレルギー性の結膜炎に関しての対処法は冷たいタオルで目を冷やすことです。保冷剤や氷嚢で目を冷やすことで血管を締めることで血流を落ちつかせるのです。

目に付着したアレルゲン、スギ花粉やハウスダストも洗い流す必要があるため、点眼薬や人工涙液をすることでアレルゲンを洗い流すことが大事です。

感染性の結膜炎は緑内障やぶどう膜症といった目の中が影響を受けるケースが多いため早く病院にいくことをお勧めします。

病院で早期改善をするべき結膜炎とアレルギー性の結膜炎の違い

病院で早期改善をするべき結膜炎とアレルギー性の結膜炎の違いは目の充血です。結膜充血か毛様充血かという特徴の違いがあります。

結膜充血は白目のあたりが赤くなってしまうこと、毛様充血は黒目の周りが赤くなってしまうことです。

結膜充血の方が非感染性結膜炎で、アレルギーが原因です。目を冷やしたり早くアレルゲンを流したほうが良いです。黒目に近いところが赤くなっている人は抗生物質の投与や眼球内の影響が考えられるため早く病院に行ったほうが良いです。

結膜充血や毛様充血が起きる原因には眼球内の血管の流れが影響しています。眼球に来る血管の流れは首の内頚動脈から眼動脈に分岐して眼動脈から網様体動脈に分岐しています。

目の中で起きたものは眼球の周りが充血して眼球表面で起きたものは外側を通る血管が膨らむため外側が充血します。眼球の外側が赤くなっているのか、内側が赤くなっているのかで充血の症状や種類が異なるのです。

アレルギー性結膜炎は、花粉やハウスダストなどのアレルギー反応を引き起こすアレルゲンに対して免疫が働き、目にアレルギー反応を起こす体質になることが原因で起こります。

アレルギー性結膜炎の中には、春や秋など決まって同じ季節に起こる季節性アレルギー性結膜炎と季節に関係なく起こる通年性アレルギー性結膜炎があります。

季節性アレルギー性結膜炎の主な原因は花粉で、通年性アレルギー性結膜炎の主な原因はハウスダストです。

スギ花粉、檜、ハウスダスト、ダニなどのアレルゲンが体に入ってくると体の中の免疫細胞の肥満細胞という細胞がヒスタミンという物質をいっぱい分泌し症状が現れます。

また、アレルギー性結膜炎は、アトピーや喘息を持つ人に多く見られます。

細菌性結膜炎の原因は目に細菌が感染することです。感染することで細菌性結膜炎の原因になる細菌は多くあります。黄色ブドウ球菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌などが結膜に感染することで細菌性結膜炎が発症します。

細菌が結膜に付着すると、免疫反応が起こり、白血球が細菌と戦うために集まります。この過程で膿や粘液が分泌されることで症状が現れます。細菌が結膜細胞を破壊したり、毒素を放出することで炎症が増悪します。

さらに、細菌性結膜炎の中には、クラミジアが原因で起こる封入体結膜炎もあります。これは、性感染症の一種で、クラミジアに感染している人の体液が目に触れることが原因で起こります。

ウイルス性結膜炎の原因は、ウイルスに感染することです。種類別に感染するウイルスが違います。流行性角結膜炎は8型、19型、37型などのアデノウイルスが目に感染することが原因で起こります。

アデノウイルスなどのウイルスが結膜に感染すると、ウイルス性結膜炎が発症します。特に、風邪や咽頭炎などの呼吸器感染症に伴って起こることが多いです。ウイルスが結膜に付着し、細胞内に侵入して増殖することで、炎症が引き起こされ、症状が現れます。

流行性角結膜炎ははやり目と呼ばれることもあります。この結膜炎は感染力が非常に強いです。

咽頭結膜炎は3型などのアデノウイルスが目に感染することが原因で起こります。プール熱とも呼ばれ、プールによって子供に流行ることが多いです。

急性出血性結膜炎は主にエンテロウイルス70とコクサッキーウイルスA24変異株が目に感染することで起こります。

最近では、沖縄県以外の日本では、大きく流行るケースは見られていません。ヘルペス性結膜炎は単純ヘルペスウイルスが目に感染することで起こります。

アレルギー性結膜炎で現れる主な症状はかゆみや結膜の充血、涙、目やになどです。

目の症状だけでなく、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの鼻の症状も合わせて現れることもあります。

細菌性結膜炎では、白目の充血や浮腫、黄ばんだ目やになどが症状として現れます。

ウイルス性結膜炎では、涙のように透明で、サラサラとした分泌物が出ることが多いです。最初に片方の目に症状が出た後、もう片方の目にも感染しやすいという特徴があり、耳の前のリンパ節が腫れることがあります。リンパ節は触ると痛みを感じることがあります。流行性角結膜炎では目の充血や目やに、涙、眼痛、リンパの腫れなどの症状があらわれます。

細菌性結膜炎では、粘り気のある膿状の分泌物が出ることが多く、まぶたがくっついてしまうことがあります。細菌による炎症がまぶたにも広がり、腫れることがあります。細菌性結膜炎では、最初は片目に症状が現れることが多いです。ただし、感染が広がると両目に症状が出ることもあります。

アレルギー性結膜炎は、かゆみが強い傾向があります。目やにが少なく、涙のような透明で水っぽい分泌物が出て、一般的には両目に同時に症状が現れます。鼻水やくしゃみなど、他のアレルギー症状を伴うことが多いです。

咽頭結膜炎では、目の充血、目やになどの症状が現れますが、咽頭性結膜炎の目の症状は流行性結膜炎より弱いです。しかし、目だけでなく、のどの痛みや39度前後の発熱などの症状を合わせて起こすことが多いです。

急性出血性結膜炎の症状は急性です。充血や目やに、ゴロゴロした違和感などがあり、白目に出血がみられることも多いです。

ヘルペス性結膜炎の特徴的な症状は、角膜の上に典型的な樹枝状の病変を作ることです。その他の症状はアデノウイルスによるウイルス性結膜炎や咽頭結膜炎と似ていて見分けることが難しいと言われています。

ヘルペス性結膜炎の特徴として、両目に起こることは少ないこと、目の周りの皮膚に小さな水泡がみられることも挙げられます。

アレルギー性結膜炎を改善するためには、抗アレルギー剤や抗ヒスタミン剤配合の目薬が効果を発揮します。

さらに、花粉に触れないよう外出時にメガネやマスクをつけることや、掃除機や空気清浄機などを利用し、ダニを取り除くこと、除湿を心がけ、カビを除去することや目を洗う際、水道水を使わないことなども大事です。

・抗ヒスタミン薬

アレルギー反応を抑えるために、抗ヒスタミンの点眼薬や内服薬が使うことが一般的です。

・ステロイド点眼薬

重症のアレルギー性結膜炎には、ステロイド点眼薬が処方されることもあります。ただし、ステロイドの長い期間の使用は副作用のリスクもあります。

・アレルゲンの回避

アレルギー性結膜炎の場合、花粉、ペットの毛、ホコリなどのアレルゲンから目を守ることが非常に大事です。そのために役立つ方法は、眼鏡やサングラスを着用するなど方法です。

細菌性結膜炎は、目に細菌が感染することが原因で起こります。そのため、特に、免疫機能が下がっている人は要注意です。

細菌性結膜炎を改善するには、抗菌剤配合の目薬を3~4日使いって改善を心がけ、それでも改善がみられない場合は眼科にいくことが効果的です。

こまめに手を洗い、汚れた手で目を触らないように気をつけることも重要です。

・抗生物質の点眼薬

細菌性結膜炎には抗生物質の点眼薬や軟膏が効果的です。これによって、症状が早期に改善されることが多いです。

・抗生物質の内服薬

非常に稀ですが、症状が重症化した場合や全身感染の恐れがあることがあります。その場合は抗生物質の内服薬が処方されることもあります。

・目やにの除去

細菌性結膜炎では、目やにが多く出る場合もあります。そのときは清潔なガーゼやティッシュでやさしく拭き取ったほうが良いでしょう。

ウイルス性結膜炎の中にはかなりの感染力を持っているものもあります。そのため、かかってしまった場合は、人に移さないことも大切になります。

ウイルス性結膜炎を改善するためには、手をよく洗うことが大事です。多くのウイルス性結膜炎は、涙や目やにに存在する多くのウイルスが感染した人の目をこすった手指から感染します。

そのため、目をこすらないことも大切です。咽頭結膜炎の場合はプールでゴーグルを使うことも重要です。ウイルス性結膜炎の場合は、すぐに眼科にいくことが重要です。

眼科では、炎症を抑えて細菌による二次感染を防ぐための目薬を使うことが多いです。

・時間経過

ウイルス性結膜炎は特効薬がないため、免疫力でウイルスを排除するまで待つことになります。1〜2週間で改善することが一般的です。

・人工涙液

症状を和らげるために、人工涙液を使って目の乾燥や不快感を軽減する方法が効果的です。

・目を冷やす

氷嚢を使って目を冷やす方法も効果を発揮します。

・目をこすらない

ウイルス性結膜炎は感染力が高いため、感染の予防をすることが非常に大事です。手を頻繁に洗う、タオルを共用しないなど対策も行いましょう。

結膜炎にかかると、結膜の上皮細胞に傷がついた状態になります。そのため、結膜炎になった時には結膜炎の原因ではない違う種類のウイルスや細菌も入り込みやすくなってしまいます。

ウイルス性結膜炎で結膜が弱っているところに細菌が感染開いてしまった場合、種類によっては重症化してしまうケースもあります。このように結膜炎にかかった状態で違うウイルスや最近に感染してしまうことを混合感染といいます。

さらに、アデノウイルスによる結膜炎を起こしてしまった場合、後遺症で角膜炎が続くことがあります。角膜炎が続くと視力の低下も考えられます。

結膜炎になった場合は放っておかず、きちんと完全に回復するまで改善に取り組むことが大事です。

健康で免疫力がきちんとある時には、目にウイルスや細菌が触れても感染することはありません。

しかし、免疫がきちんと機能していない子供や、免疫が低下している高齢者、免疫が低い状態の病気の人や病気が回復してすぐの人などは感染しやすい状態になっています。

手洗いをきちんとし、生活習慣を正し食事や睡眠に気をつけ、免疫が下がらないように注意することが必要です。

感染性は淋病やクラミジアからくる結膜炎もあるため、すぐに病院に行きましょう。アレルギー性の場合は点眼薬で様子を見て終わってしまうことが多いです。それで改善すれば良いですが結膜炎は繰り返す人も多いです。

結膜炎を繰り返すのはアレルギー反応や免疫の暴走によるケースが多いです。その場合は体を変える必要があるためツボを刺激するなどのセルフケアで体を変えて結膜炎を繰り返さないようにするのがベストであると当院では考えています。

当院でも花粉の時期にアレルギー性結膜炎になっている人がいます。中には結膜炎を繰り返している人もいます。

結膜炎は目の炎症です。その目の炎症を落ち着かせるツボがあります。太陽と和廖です。

これを眼科医殺しの灸と言います。医療が発達していなかった時代に目の病気をツボを使って病気を改善したと言われています。昔の鍼灸師たちがこの2つのツボにお灸をして目の病気を改善していき、地域の病院を閉鎖にまで追い込んだと言われています。

・太陽

・和廖

・液門

太陽

太陽は眼精疲労に効果的なツボです。特に眼精疲労で頭痛が起こっている時などにお勧めです。

ドライアイやめまいの予防や顔面の痛み、ドライアイ、めまい、眠気覚ましなどにも効果的なツボです。

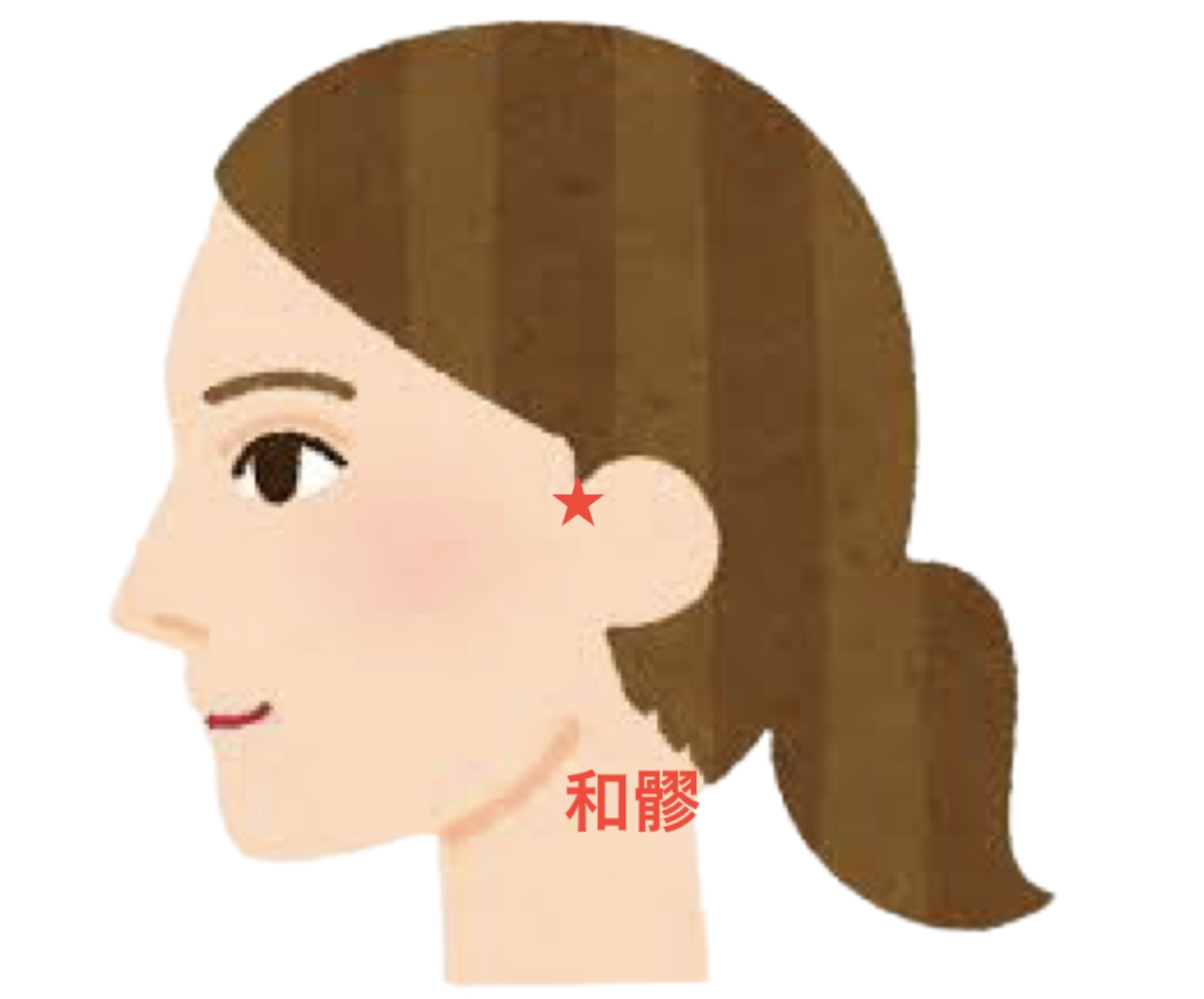

和廖

和髎は目の疲れを改善する効果があります。他にも、耳鳴りや頭痛、歯の痛みにも効果を発揮するとされています。

和髎は首や肩の筋肉の緊張からくる緊張型頭痛、にもズキズキと脈打つような痛みの片頭痛にも効果を発揮します。

液門

液門は、自律神経を整える効果のあるツボです。液門を刺激することで、交感神経の働きを抑えて副交感神経の働きが高まります。副交感神経は、気持ちを落ち着かせてリラックスできる働きをします。

そのため、結膜炎によって痛みなどの症状があるとき、違和感でイライラした時などに効果的なツボなのです。

ツボの場所と押し方

太陽

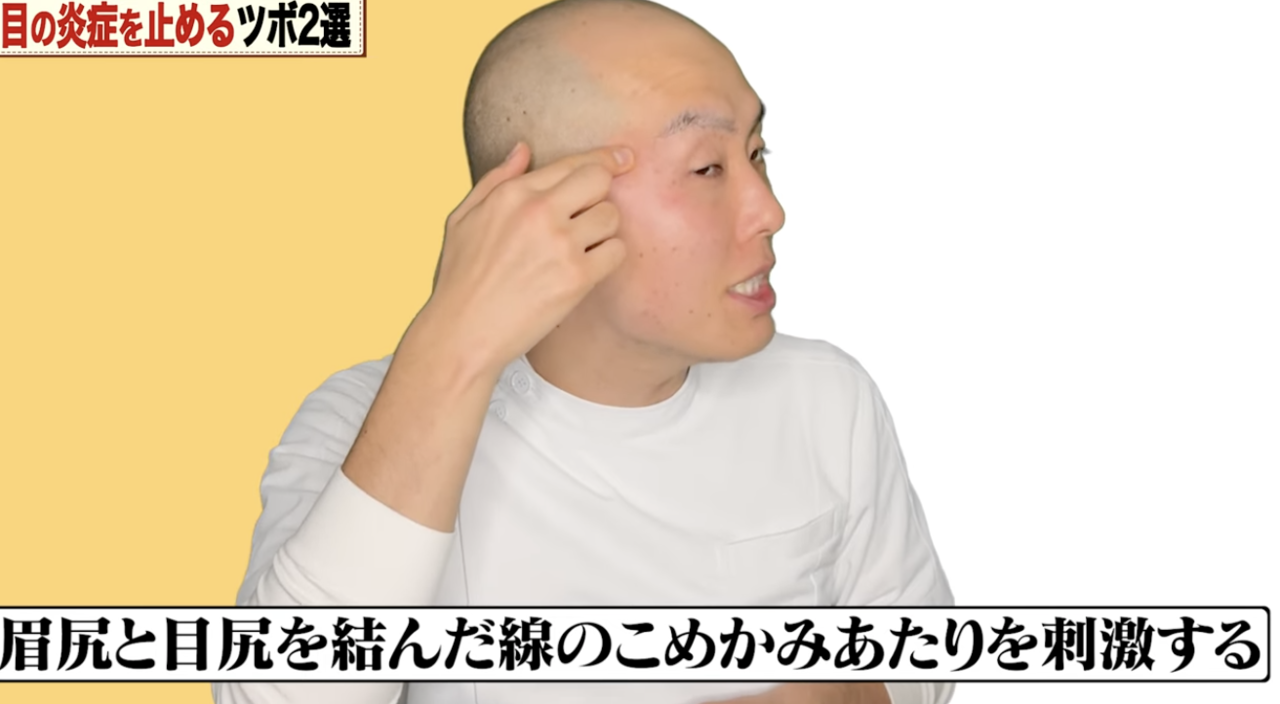

太陽は眉尻と目尻を結んだ線のこめかみあたりにあります。この辺りを刺激すると痛いところがあります。

押すときは左右両方刺激しましょう。1日3回30秒行うと効果的です。

和廖

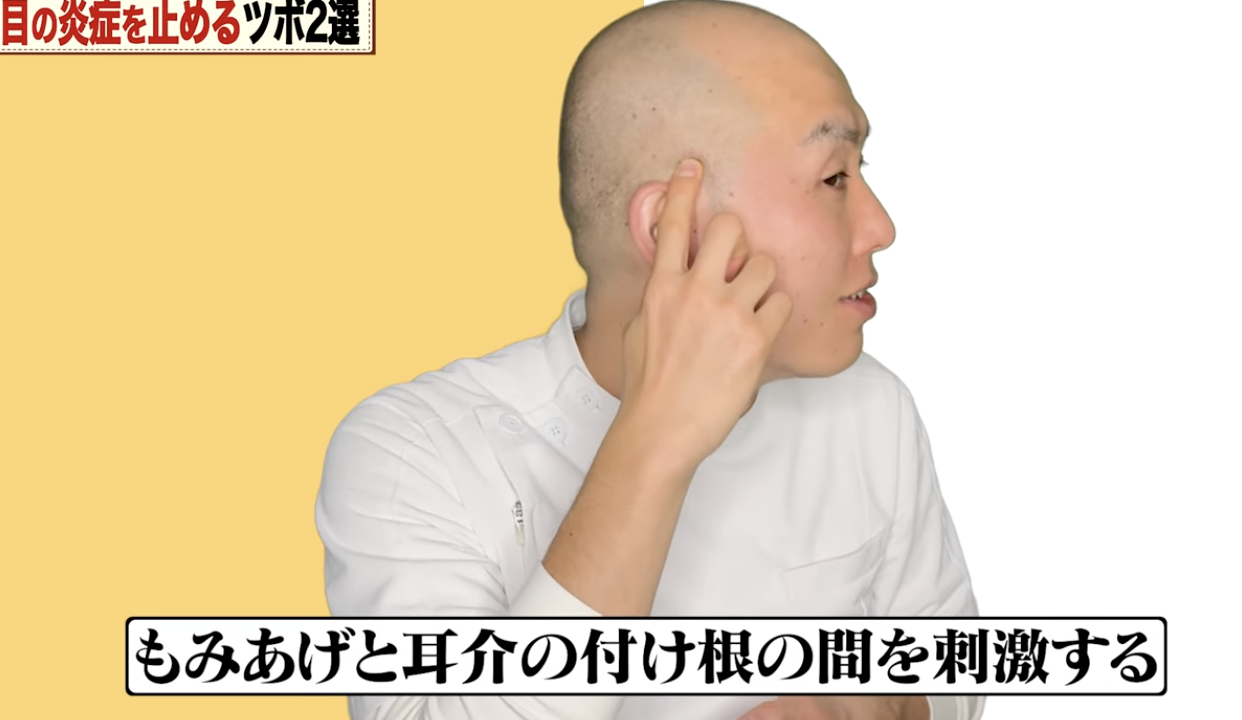

和廖はもみあげと耳介の付け根の間にあります。

昔の人は透熱灸といってツボに火傷をするくらいお灸をしていましたが、当院ではツボに鍼をすることが多いです。

押すときは人差し指で押していきましょう。太陽と同じく、1日3回30回行うと効果的です。

液門

液門は、薬指と小指の間の関節の近くにあるツボです。探すときは、握りこぶしを作り、関節の谷間を探しましょう。

押すときは、親指の腹を使って押します。反対側から人差し指でツボを挟むようにして押します。5秒くらいかけておし、ゆっくり離します。押した後は親指の腹でさするとより効果的です。