総排泄腔遺残の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 6月 2日

更新日:2025年 7月 4日

本日は総排泄腔遺残について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 総排泄腔遺残とは

- 総排泄腔遺残の原因

- 総排泄腔遺残の症状

- 総排泄腔遺残の改善方法

- 総排泄腔遺残のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

総排泄腔遺残症の原因は、遺伝子の異常であると考えられています。

マウスを使った実験で、遺伝子を操作して、直腸と肛門の発達と分化に関係している蛋白質やその蛋白質の細胞内伝達に関係している蛋白質が現れないようにした場合、総排泄腔が遺残するということがわかりました。

しかし、人間の場合については今のところわかっていません。そのため、原因は詳しくはわかっていないのが現状です。

遺伝をするかどうかということについてもはっきりとはわかっていません。遺伝子異常が原因の場合、一卵性双生児の時には両方の子供が総排泄腔遺残症を発症するはずです。

しかし、一卵性双胎の片方だけ発症したという報告もあるため、遺伝子以上以外にも、発症に関係していることが多くあると考えられます。

主な原因

胎児の初期は、尿路、生殖器、直腸の3つの管が「1つの共通の管」に開口しています。その後、尿路と直腸の間に「尿直腸中隔」という仕切りが形成され、肛門、膣、尿道といった別々の出口が発達するのが正常です。この尿直腸中隔の発達が不完全または遅れることで、3つの管が分かれず、1つの開口部のまま出生してしまいます。

総排泄腔は本来男女とも胎児期に一時的に存在しますが、男児では通常、直腸と尿道が完全に分離しやすいです。女児では、尿道、膣、直腸がより近接して発生するため、分離の失敗が残る確率が高いです。

総排泄腔遺残症の主な症状は、排便の障害です。排便の障害は、総排泄腔に膀胱、腟、直腸が開口することで現れる症状です。そのままにしておくと、腸管の拡張が進み、腹部の膨満と腸管穿孔も起きます。

遺残した総排泄腔の長さは人によって違います。場合によっては、排尿にも障害が起きます。

排尿の障害が胎児期に起きると、尿が腟に流れ腟の拡張も現れます。腟にたまった尿や直腸から腟に流れ込んだ胎便が子宮を通って卵管から腹腔に漏れ、胎便性腹膜炎という腹膜炎を発症することもあります。

胎便性腹膜炎を発症した場合、腹部の膨満や腹水、水腎症、腸管拡張などの症状も現れます。

主な症状

1. 肛門がない、便が出ない

最も典型的な初期症状です。生まれつき肛門が見えない、または穴が極端に小さいです。新生児期に排便ができないことで気づかれます。お腹が張る、吐き戻しがある、胆汁性嘔吐が出るなどの腸閉塞症状もあります。

2. 尿が出にくい、常に漏れる

尿道が短く不完全であるため、尿のコントロールができなくなります。排尿が困難になったり常時尿が漏れたりします。

3. 膣の異常

成長とともに、月経の開始後に経血が出ない、下腹部の痛みなどの症状が出ることもあります。性交困難、妊娠の難しさが判明するまで気づかれないこともあります。

4. 陰部にひとつの穴しかない

通常の女児には尿道口、膣口、肛門の3つの開口部がありますが、総排泄腔遺残症では1つの開口部しかありません。

総排泄腔遺残症の主な改善方法は、手術です。総排泄腔に開口している腟、子宮と直腸を分けて直腸と肛門と腟を作るのです。排尿障害や巨大膀胱がある場合は、尿路も作ります。

総排泄腔遺残症では、合併症を発症することも多いです。合併症を発症している場合は、合併症を改善するための手術を行うこともあります。

手術を行う時には、総排泄腔の長さが重要なポイントになります。総排泄腔の長さが3cm未満の場合、開腹はせず、会陰から肛門部の操作をすることで改善を行うことができます。

総排泄腔が3cmより長い場合は、開腹して改善を行うことが多いです。

主な改善方法

1. 新生児期の一時的な処置

人工肛門の造設・・・肛門が閉じているため、腹部に一時的に人工肛門を作り、便を出す

尿道カテーテルや膣開放術・・・尿の流れを確保し、腎機能低下や感染を防ぐ

2. 根本的な改善

尿道、膣、直腸をそれぞれ分離、再建する手術を行います。

後方矢状会陰アプローチ・・・・会陰部を切開し、3つの管を分離して適切な位置に再建する

腹腔鏡補助下手術・・・腹腔鏡で内臓側を確認しながらより精密に操作

膣形成術・・・膣の再建、延長術

3. 術後のリハビリと機能回復訓練

排便訓練・・・食事、座薬、浣腸、バイオフィードバックなどで便のコントロール力を育てる

排尿管理・・・尿意の自覚、タイミング排尿、自己導尿の訓練など

膣拡張法・・・膣の狭窄防止のため、年齢に応じて実施

4. 長期的なフォローアップ

幼児期・・・排泄トレーニング、感染予防

学童期・・・自立した排便。排尿行動の確立、尿漏れ、便漏れ対応

思春期〜成人期・・・月経管理、性交可能性、妊娠出産への理解と支援

・天枢

・水道

・大腸愈

天枢

天枢は、胃もたれや消化不良に効果的なツボです。消化器系や泌尿器系の機能を促進してくれるため、胃もたれや消化不良に使われるのです。食べすぎたときや飲みすぎのときにもおすすめです。

消化器系や泌尿器系の機能を促進してくれるため、慢性の便秘や下痢にも効果的です。排便を促したい時や排尿を促したい時に使うと良いでしょう。

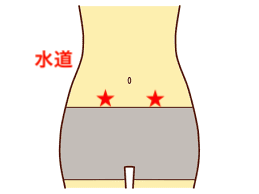

水道

水道は、浮腫や排尿困難、腎臓炎、尿道炎、前立腺肥大症などに効果的なツボです。特に泌尿器に関係する病気を改善したいときに使われることが多いです。

水の通りを良くする効果があるため、水によって体重が増える人や冷え症、下腹部の張りなどにも効果を発揮します。

刺激をすることで、体の中にある余分な水分を外に出してくれるため、排尿障害に役立つのです。

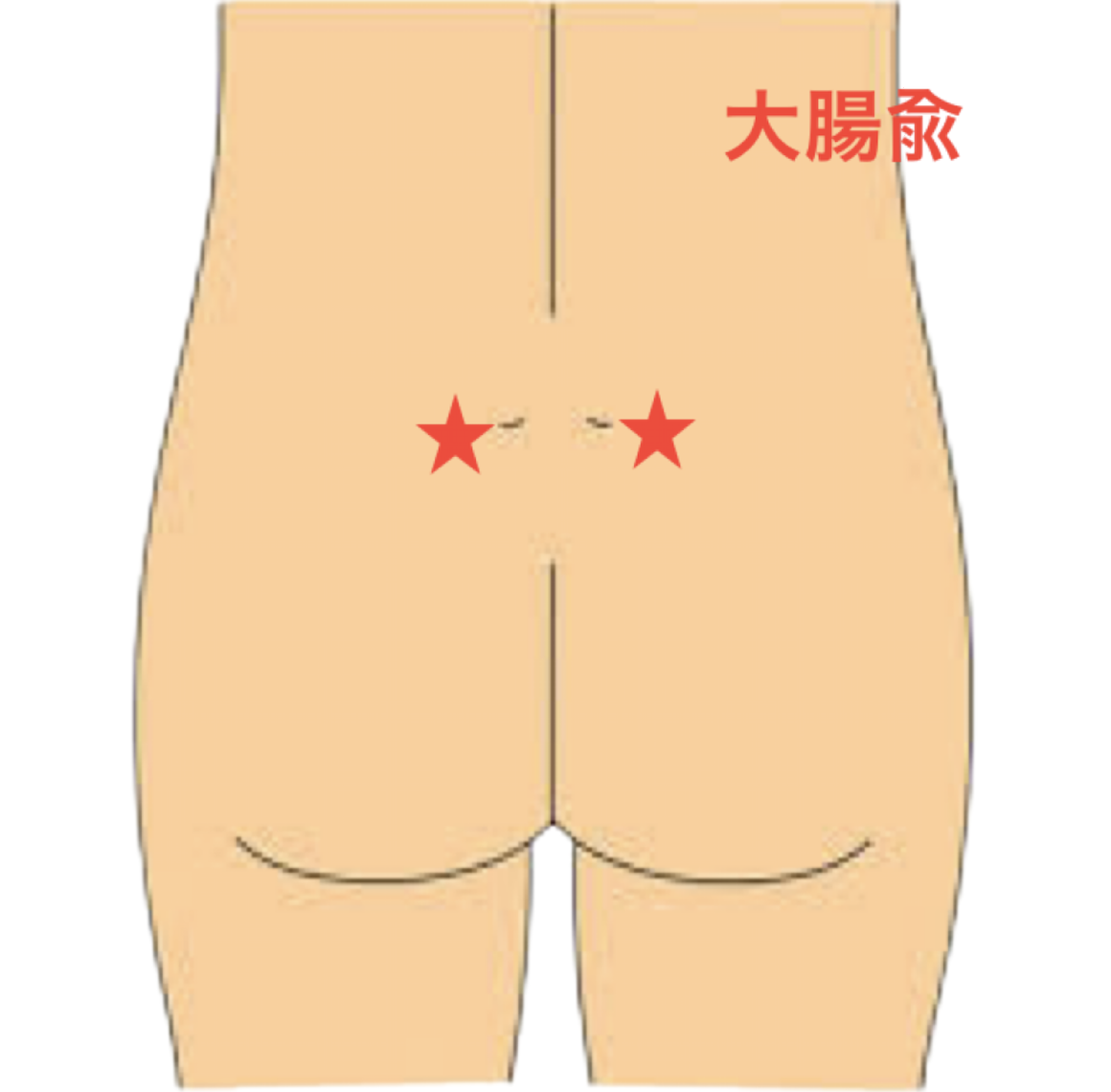

大腸愈

大腸兪の働きは、腸の働きを促すことです。腸の働きが良くなると、便秘や腹部の不快感に対して効果を発揮します。

大腸兪は、他にも下痢や腰痛、坐骨神経痛に対しても効果的です。

ツボの位置と押し方

天枢

天枢は、へそから指3本分外側に進んだ場所にあります。左右両側にあるツボで、探すときは、へそから真横に左右外側に探します。

押すときは、指の腹を使って弱めに押します。強く押しすぎないように注意して呼吸に合わせて押しましょう。

水道

水道の場所は、へそから指2本分外側へ進んだ場所から、指4本分下に下がったところにあります。

押すときは、強く押しすぎないように注意して、気持ち良いと感じるくらいの強さまで徐々に圧を与えていきます。

大腸兪

大腸愈は、腰にあるツボで、腰骨から指2本分外側にあります。左右両方にあるツボです。

押すときは、うつぶせに寝て押すと押しやすいです。腰を抱えるように腰に両手をつけて親指を使って押しましょう。