食物アレルギーの鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 12月23日

更新日:2025年 11月 5日

本日は食物アレルギーについて解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 食物アレルギーとは

- 食物アレルギーの原因

- 食物アレルギーの症状

- 食物アレルギーの改善方法

- 食物アレルギーのまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

食物アレルギーの原因は、食べ物に含まれるタンパク質です。しかし、なんの食べ物に対してアレルギーが起こるのかということについては人によって様々です。

食物アレルギーの原因となる食べ物の中でも日本でものは、鶏卵や牛乳、小麦です。中でも鶏卵が多いと言われています。

他にも、甲殻類や果物、木の実類などが原因となることが多いです。

食べ物は本来は無害であるはずです。しかし、体が食べ物を異物であると判断することで食物アレルギーが起こります。

なぜ、無害であるはずの食べ物を体が異物と認識するのかということについては詳しくはわかっていません。

体が異物と認識する理由については、湿疹などでダメージを受けた皮膚に食べ物の成分が接することで、食べ物を悪いものであると間違えて認識するようになってしまうと言われています。

主な原因

【遺伝的要因】

アレルギーの病気が家族に存在する場合、食物アレルギーを発症するリスクが高まります。遺伝的な要因が免疫系の反応性に影響を及ぼし、アレルギーを引き起こしやすい体質を形成することがあります。

【免疫系の反応】

食物アレルギーの最も一般的なタイプは、免疫グロブリンEというタイプの抗体に関連しています。体が初めてアレルゲンにさらされたとき、特定の食品成分に対するIgE抗体を生成します。再度その食品を摂取すると、IgE抗体がアレルゲンを認識し、化学物質を放出してアレルギー反応を引き起こします。

【環境要因】

生後早期に特定の食品に暴露されるタイミングと方法が、食物アレルギーの発症に影響を及ぼすことがあります。一部の研究では、早期にアレルゲンを含む食品を導入することで、アレルギーのリスクを低減できる可能性が示唆されています。

【食品の特性】

アレルゲン性の高い食品: 特定の食品はアレルゲン性が高いとされています。例えば、牛乳、卵、ピーナッツ、木の実、魚、甲殻類などが、特にアレルギー反応を引き起こしやすいとされています。

【生活習慣】

食事のパターンや食べる環境も、食物アレルギーの発症に影響を与える可能性があります。高度に加工された食品や保存料、添加物が含まれる食品の摂取が関連している場合があります。

食物アレルギーの症状は人によって様々です。中でも多い症状は、皮膚症状、呼吸器症状、粘膜症状です。

皮膚には、じんましんや湿疹やかゆみなどが現れ、呼吸器にはくしゃみや鼻水や咳や呼吸困難などが現れます。粘膜には目の充血、腫れ、かゆみ、口の中の腫れや違和感などが現れます。

皮膚症状と呼吸器症状と粘膜症状の中でも特に皮膚症状が現れる人が多く、約7割の人は皮膚症状が現れると言われています。

消化器症状や神経症状、全身症状が現れる人もいます。消化器症状では腹痛や下痢、嘔吐など、神経症状では頭痛など、全身症状では血圧の低下や意識の低下などが現れます。

全身症状が強く出ることをアナフィラキシーショックといいます。アナフィラキシーショックが起こると、命の危険もあります。

主な症状

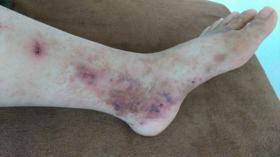

【皮膚の症状】

蕁麻疹:赤い、かゆい発疹が体のどこにでも現れることがあります。

発赤:皮膚が赤くなることがあります。

腫れ:顔、唇、舌、喉などの腫れが起こることがあります。

【消化器系の症状】

吐き気:食物を摂取した後に吐き気を感じることがあります。

嘔吐:激しい胃の不快感に続いて嘔吐することがあります。

腹痛:胃や腸での痙攣や痛みが発生します。

下痢:消化器系の反応として下痢を引き起こすことがあります。

【呼吸器系の症状】

喘鳴:呼吸時に笛のような音がすることがあります。

呼吸困難:気道が腫れることによって、呼吸が困難になることがあります。

咳:刺激に反応して咳が出ることがあります。

【循環器系の症状】

失神またはめまい:低血圧などの循環器系の影響で、めまいや失神を感じることがあります。

心拍の増加:アレルギー反応によって心拍数が増加することがあります。

【重篤なアレルギー反応】

アナフィラキシーショック:これは食物アレルギーの最も重篤な形態で、生命を脅かす状態です。複数の体系に影響を与え、急速な対応が必要です。アナフィラキシーの症状には、重度の呼吸困難、脈が速くなる、大きな血圧低下、意識の喪失などが含まれます。

【その他】

口腔アレルギー症候群:特定の生の果物や野菜を食べた際に、口や喉にかゆみや腫れを感じることがあります。これは花粉症と関連する症状です。

食物アレルギーの根本的な改善方法は今のところありません。改善を行うために重要なことは、食物アレルギーの原因となっている食べ物を特定することです。

食物アレルギーの原因となる食べ物は人によって様々なため、自分がアレルギーを起こしている食べ物を特定することが非常に重要になるのです。

原因となっている食べ物を特定できたら、病院で栄養食事指導を受け、原因となる食べ物を必要最小限に取り除いた生活を送ることで症状が現れないようにします。

他にも、原因となる食べ物を、症状が出ないくらいの少ない量食べることで少しずつ体を慣れさせる方法もあります。少ない量から少しずつ食べる量を増やして食物アレルギーの原因となっている食べ物を食べられるようにすのです。

しかし、この方法はアナフィラキシーのきっかけになる危険もあります。そのため、専門の医師のもとで特別な配慮をして安全に行うことが重要です。

血圧が下がったり、意識がもうろうとしたりするような症状はアナフィラキシーショックである可能性があります。すぐに病院に行くことが大事です。

主な改善方法

【アレルゲン回避】

アレルゲン特定: アレルギーの原因となる食品を特定するために、皮膚プリックテストや血液の調べを行います。

回避: アレルゲンとなる食品を避けることが最も効果的な方法です。食品ラベルの確認、外食時の注意、交差感作による隠れたアレルゲンの管理などが含まれます。

【薬】

抗ヒスタミン薬: アレルギー反応が軽度の場合には、抗ヒスタミン薬が症状の緩和に役立ちます。これにより、蕁麻疹やかゆみ、軽度の腫れなどを改善することができます。

アドレナリン: 重度のアレルギー反応にはエピネフリン自己注射器が必須です。アナフィラキシーの兆候が見られた場合、直ちに注射し、続いて緊急の対応を求める必要があります。

ステロイド: 重度のアレルギー反応の後の炎症を抑えるために短期間使用されることがあります。

気道を開く薬: 呼吸困難を伴う反応に対して、気道を広げる薬が処方されることがあります。

【免疫法】

経口免疫法: 特定の食物アレルギーに対する新たな方法として注目されています。非常に少量のアレルゲンを定期的に摂取し、徐々に量を増やしていくことで、体を慣らしていきます。これにより、体のアレルゲンに対する耐性を増やすことが目指されます。

主な薬

【抗ヒスタミン薬】

●第一世代抗ヒスタミン薬

例: クロルフェニラミン(クロトリマトン)、ジフェンヒドラミン(ベナドリル)

特徴: 効果が速く現れるが、眠気を引き起こす副作用がある。アレルギー反応の急性症状に対してよく使用される。

●第二世代抗ヒスタミン薬

例: ロラタジン(クラリチン)、セチリジン(ジルテック)、フェキソフェナジン(アレグラ)

特徴: 長時間作用型で眠気を少なく引き起こす。日常的なアレルギー管理に用いられる。

●エピネフリン(アドレナリン)

製品例: エピペン、アナペン、ジェクスト

用途: アナフィラキシーという重度のアレルギー反応に対する緊急薬。舌下や皮下に自己注射する。

作用: アレルギー反応による気道の腫れを迅速に抑え、血圧の低下を阻止し、呼吸を楽にする。

●コルチコステロイド

用途: 重度のアレルギー反応の後の炎症を抑えるために使用される。

形態: 経口ステロイド(例:プレドニゾロン)または注射ステロイド(例:メチルプレドニゾロン)

注意点: 短期間の使用に限られ、長期使用には副作用のリスクがある。

●クロモリンナトリウム

用途: アレルゲンに対する反応を防ぐために使われることがある。

形態: 通常は喘息の改善に用いられるが、食物アレルギーに関連する消化器症状の予防にも使用されることがある。

●レウコトリエン受容体拮抗薬

例: モンテルカスト(シングレア)

用途: 主に喘息の管理に用いられるが、アレルギー誘発の炎症反応を抑制する効果があり、アレルギーによる副鼻腔炎やその他の症状の管理にも役立つ。

原因となる食べ物が1つではなく複数あることもあります。原因となる食べ物が複数あった場合、完全に取り除いた食事を続けることは難しいです。

しかし、きちんと調べることで原因となる食べ物をどの程度の量であれば食べてもることができるのかなどの情報もわかります。原因となる食べ物を特定するとともに、どのくらいの量食べると危険であるのかを把握しておくことも大事です。

特定の食べ物を取り除いた食生活をする時には、代わりに栄養をとれる食べ物を取ることも大事です。きちんと医師と相談し、指導を受けた上で食生活を改善していきましょう。

・肩ぐう

・足三里

・合谷

肩ぐう

肩ぐうは、アレルギー性の皮膚の症状に効果的であると言われているツボです。皮膚の痒みをおさめるために効果を発揮するツボのため、汗疹や蕁麻疹や湿疹によるかゆみなどに悩んでいる方におすすめのツボです。

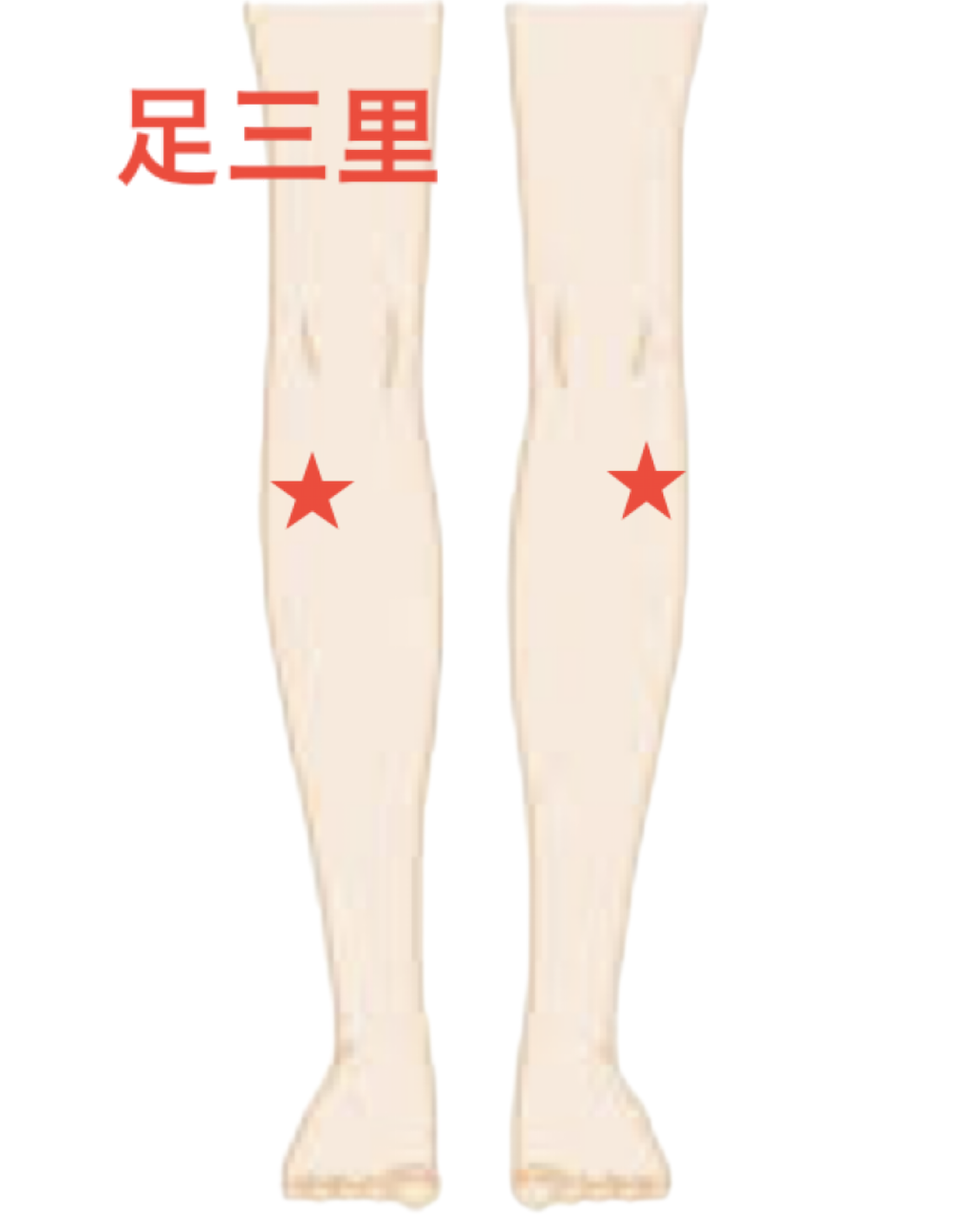

足三里

足三里は、アレルギー症状を和らげる効果はあると言われています。刺激をすることで、皮膚のかゆみを抑える効果があるとされているため、蕁麻疹やアトピー性皮膚炎などに悩んでいる方におすすめです。

また、足の疲れやむくみを解消する効果もあります。そのため、全身の血行がよくなることでアレルギー症状のを和らげる効果も期待できます。

合谷

合谷は、アレルギー症状に効果を発揮するツボです。アトピー性皮膚炎などの症状に効果が期待できます。アレルギー症状の中でも特に花粉症による鼻水や鼻づまり、目の充血やかゆみに効果が期待できるとされています。

ツボの場所と押し方

肩ぐう

肩ぐうは、腕を真横水平に上げたとき、肩関節の前にできるくぼみあります。

押すときは、母指、または人差し指と中指2本でじっくりと揉むように刺激をすることがおすすめです。

足三里

足三里は、膝のお皿のすぐ外側にあるくぼんでいる場所から、指幅4本分下にあります。

押すときは、親指や中指の腹を使って少し痛みを感じるくらいの強さで押します。合谷との組み合わせでより効果を発揮します。

合谷

合谷は、手の親指と人差し指の付け根にあります。

押すときは、心地よい強さで5秒ほど押しましょう。繰り返し3~5回押します。外出前などに押すこともおすすめです。

おすすめ記事

- 特に対応することが多い症状

- 筋肉、骨のお悩み

- 消化器のお悩み

- 皮膚のお悩み

- 神経のお悩み

- 循環器のお悩み

- 眼のお悩み

- 耳鼻咽喉のお悩み一覧

- 泌尿器のお悩み一覧

- 女性のお悩み一覧

- 脳神経のお悩み一覧

- 子供のお悩み一覧

- がんの種類一覧

- 内分泌のお悩み一覧

- 自律神経のお悩み一覧

- 鍼灸・東洋医学について