膀胱炎の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2019年 12月23日

更新日:2025年 4月 4日

本日は膀胱炎について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 膀胱炎とは

- 膀胱炎の原因

- 膀胱炎の症状

- 膀胱炎の改善方法

- 膀胱炎のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

膀胱炎は柔らかい伸縮性のある粘膜が伸びたり縮んだりすることが原因で尿をためる働きの膀胱が炎症を起こしてしまう病気です。

多くの膀胱炎は、大腸や直腸などに潜む腸内細菌などが尿道から入って膀胱で増殖することによって起こります。一部の抗アレルギー薬や抗がん剤などの薬剤の影響や放射線の副作用なども膀胱炎の原因になります。

疲れがたまったりして免疫力が落ちてしまうと、膀胱の中の細菌の量が増加しやすい状態になります。そのため、膀胱炎になりやすくなります。膀胱炎になりやすい性別は女性です。

膀胱炎を起こす腸内細菌は、大腸や直腸に住んでいます。そのため、肛門やその周りには必ず存在します。

女性は、肛門からまず膣に細菌が住みつきます。そして、尿道、膀胱、腎孟という順番で入り込んでいきます。女性に膀胱炎が多い理由は、女性は男性に比べて尿道から膀胱までの距離が短いからです。

その距離は、3、4㎝の長さしかありません。そのため、細菌が膀胱に入りやすくなってしまうのです。すると膀胱炎が起きやすくなります。女性にとって膀胱炎は、よくある病気の1つなのです。

膀胱炎の原因は、肛門周囲やデリケートゾーンにいる大腸菌が尿道から膀胱に入り込むことです。疲れている時やストレスがたまっている時には体の免疫力が落ちてしまいます。

免疫力が落ちているときには、抵抗する力も弱いため、体の免疫力が落ちているときには膀胱炎を起こしやすくなります。尿を多くためると、膀胱の機能が低下します。

長時間トイレに行くことを我慢すると膀胱炎になるリスクが高まることになります。

女性の膀胱炎は、月経のとき生理用品を長い時間変えずに過ごすことも原因の1つです。さらに、閉経した後の女性は腟にいる常在菌が減少しています。そのため、膀胱炎を繰り返して起こしやすい傾向が見られます。

尿道から入り込んだ細菌が腎臓まで行って炎症を起こした場合、下腹部の不快感や腰の痛みが起き、腎盂腎炎になることもあります。腎盂腎炎は腎不全にもつながるため、注意が必要です。

主な原因

尿路感染(UTI):大部分の膀胱炎は、細菌による尿路感染が原因です。多くの場合、腸内細菌である大腸菌(Escherichia coli)が尿道を通じて膀胱に入り、感染を引き起こします。

性行為:性行為は、細菌が尿道に入るリスクを高めることがあり、これが膀胱炎の原因になることがあります。

女性の解剖学的特徴:女性は男性に比べて尿道が短く、肛門に近いため、細菌が膀胱に到達しやすいです。

カテーテル使用:長期間カテーテルを使用している場合、細菌が尿路に侵入しやすくなります。

尿滞留:尿が膀胱に滞留すると、細菌が増殖しやすくなります。

膀胱または尿道の異常:膀胱の異常、尿道の構造異常、または尿の流れを妨げる障害が、膀胱炎のリスクを高めます。

免疫系の弱化:糖尿病やHIVなど、免疫系が弱っている状態は、膀胱炎を引き起こしやすくなります。

ホルモン変化:閉経後の女性では、エストロゲンの減少によって膀胱の防御機構が弱まることがあります。

個人衛生の問題:不適切な個人衛生、特にトイレットペーパーの使用方法(後方から前方への拭き方)が間違っていると、細菌が尿道に侵入しやすくなります。

膀胱炎の主な症状は、約10分前後の短い時間で頻繁に起こる尿意でトイレに行く回数が増えることや排尿の後半や終わった後に起こる痛み、突然耐えられないくらいの強い尿意を感じる尿意切迫感、目ではっきりわかるくらいのレベルの血尿、排尿後もまだ残っているような感覚になる残尿感などがあります。

血尿は、最初から最後まで同じ濃さではなく、膀胱がからっぽになる最後に強くなることが多いです。

さらに、白血球や炎症を起こし剥がれてしまった膀胱の粘膜が混ざることが原因で尿が白く濁り膿でドロっとしたものが混ざっていたり、尿のにおいがきつくなったりするという症状があることもあります。

膀胱炎の主な症状では、1回に出る尿が少量になるということも特徴の1つです。膀胱炎では発熱するという症状はほとんどありません。

しかし、症状に腰痛や発熱がある場合があります。そうなってしまうと、炎症は腎臓の腎孟にまで広がっています。下腹部の不快感や痛みなどを合わせて起こしてしまう腎盂腎炎になっている場合もあるため、注意が必要です。

膀胱炎には色々な種類があります。1つ目は単純性膀胱炎です。単純性膀胱炎は、機能や形態的に尿路に異常がない人に起きる膀胱炎です。 単純性膀胱炎の主な症状は、頻尿や残尿感などです。

2つ目は、複雑性膀胱炎です。複雑性膀胱炎の症状はないか弱い場合が多いです。しかし、急に症状が強まったり、発熱や腰痛がある場合には注意が必要です。

3つ目は間質性膀胱炎です。普通であれば、膀胱に約200~400ml尿がたまると尿意を感じます。しかし、間質性膀胱炎の場合、膀胱が膨らまないため、100ml以下で膀胱がいっぱいになります。

間質性膀胱炎では、尿がたまると下腹部の激しい痛みを感じ、トイレに行く回数も非常に増加するという症状が見られます。

他にも、膀胱粘膜に袋状の病変が現れる嚢胞性膀胱炎や、カビの感染によって膀胱が炎症を起こしてしまう真菌性膀胱炎などもあります。

主な症状

頻尿:頻繁に尿意を感じるが、毎回の尿量は少ないことが特徴です。

排尿時の痛みや灼熱感:尿を排泄する際に痛みや灼熱感を感じることがあります。

下腹部の圧迫感や痛み:膀胱のあたりに圧迫感や痛みを感じることがあります。

血尿:尿に血が混じることがあります。尿がピンク、赤、またはコーラ色に見えることがあります。

濁った尿:尿が濁ったり、異様な臭いがすることがあります。

全身の倦怠感:疲れやすく、全身がだるいと感じることがあります。

発熱と寒気:低熱が出ることがありますが、高熱が出る場合は腎盂腎炎などのより深刻な尿路感染症を示す可能性があります。

膀胱炎を改善するには、炎症を起こす原因である大腸菌などを殺すための抗生剤を使うことが多いです。抗生剤を使用すると、多くの場合3日以内、遅い人でも1週間以内には症状が改善してきます。

軽い症状の膀胱炎の場合は、放っておいても自然に治ることもあります。抗生剤の効果があまり見られない時は、種類を変えたり漢方を使うこともあります。

膀胱炎の改善には、ニューキノロン系の薬がよく使われます。しかし、多くのニューキノロン系の薬は妊娠している人へ使ってはいけません。

膀胱炎は妊娠するくらいの年の女性が多いです。妊娠の可能性があるかないかを必ず医師に伝えて薬を選択してもらうように注意してください。

膀胱炎の改善には、水分を十分に摂ることで尿の量を増やすことも大事です。温かい飲み物などで水分を十分に摂ることを意識してください。いつもより多くの尿を出すことで、膀胱で増えてしまった菌を体の外へ出すのです。

改善が遅くなると、腎盂腎炎を起こし、高熱などの症状が出ることもあります。十分に注意してください。また、過度のアルコールの摂取も注意が必要です。ビールやワインなどアルコール飲料の摂りすぎは控えてください。

膀胱炎の改善において最もお勧めの方法は、抗生物質を使うことです。膀胱炎の原因の菌を抗生物質によって取り除くことができれば、3日以内で症状は改善します。

膀胱炎は膀胱内壁の細菌の繁殖と炎症によって症状が現れます。まずは大腸菌など膀胱の中で繁殖している細菌を取り除くことが必要なのです。

抗生物質は膀胱炎の改善には非常に効果的です。飲み始めてから1週間以内に症状は改善すると考えて良いです。

主な改善方法

抗生物質:膀胱炎の大半は細菌感染によるもので、抗生物質が一般的な改善法です。よく処方される抗生物質には、トリメトプリム/スルファメトキサゾール(Bactrim、Septra)、フォスホマイシン(Monurol)、ニトロフラントイン(Macrobid、Macrodantin)、セフトリアキソン(Rocephin)などがあります。感染の種類と抗生物質に対する細菌の感受性に基づいて、最適な薬が選択されます。

痛みを和らげる薬:排尿時の痛みを和らげるために、フェナゾピリジン(Pyridium)などの鎮痛剤が処方されることがあります。

多くの水分摂取:豊富な水分を摂取することで、細菌を尿とともに排出しやすくなります。

カフェインやアルコールの摂取を避ける:カフェインやアルコールは膀胱を刺激する可能性がありますので、これらの摂取を避けることが推奨されます。

良好な個人衛生の維持:性行為後に排尿する、前から後ろへ拭くなどの良好な個人衛生を実践します。

クランベリー製品:クランベリー製品(ジュースやサプリメント)が予防に役立つとされていますが、実際の効果については意見が分かれています。

改善に使う主な薬

・抗生物質

膀胱炎の改善の主要な目的は、感染を引き起こしている細菌を排除することです。以下の抗生物質が一般的に処方されます。

トリメトプリム/スルファメトキサゾール(Bactrim, Septra): 広範囲の細菌に効果があります。

ニトロフラントイン(Macrobid, Macrodantin): 膀胱感染に特化した抗生物質で、尿路系に集中するため副作用が少ないです。

フォスホマイシン(Monurol): 単回投与で効果的な場合があり、使用が簡単です。

セフトリアキソン(Rocephin): 重症の場合や他の抗生物質に耐性を示す細菌に対して用いられることがあります。

・鎮痛剤

排尿時の痛みや灼熱感を和らげるために、以下のような鎮痛剤が処方されることがあります。

フェナゾピリジン(Pyridium): 尿路の鎮痛剤で、排尿時の痛みや不快感を軽減します。ただし、これは症状を和らげるだけで、感染そのものを改善するわけではありません。

膀胱炎の予防で大切なことは3つあります。膀胱内に菌を入れない、膀胱内で菌を増やさない、身体の抵抗力を落とさないということです。

具体的には、トイレを我慢しない、身体の抵抗力や免疫カを落とさない、陰部を清潔にする、性行為の後はトイレに行く、などの方法があります。

ストレスや過労、過激なダイエットを避けたり、下半身を冷やさないように注意して生活を送ったり、栄養のバランスが良い食事をして免疫力を高めたり、生理用ナプキンやおりものシートは3時間以内に変え常に清潔な状態でいられるよう心がけたりすることが必要です。

排便後は少なくても肛門とその周りに大腸菌が付いています。トイレットペーパーお尻をで拭く時、後ろから前に拭くと尿道に菌が入りやすくなります。常に前から後ろへ拭くことを心がけることも大事です。

また、便秘も膀胱炎を起こしやすいため、注意してください。

膀胱炎の疑いがある時は早めに病院に行くことが大切です。どうしてもすぐに行くことが難しい場合は、温かい飲み物をたくさん飲み、いつもより多くなるべく多い回数トイレに行き、膀胱を洗うようにしてください。

腰の冷えには注意し、きちんと休んで体力を落とさない事も重要です。女性の場合は、ホルモンの低下や冷えから膀胱炎を繰り返してしまうことが多いです。そのような場合は、原因となっている基礎の部分から改善することが必要です。

そのために漢方薬を使う人もいます。漢方薬局などで自分にあった漢方について相談することも良いかもしれません。

・太谿

・関元

・湧泉

太谿

太谿のツボからエネルギーが流れていく道は、足の内側から腹部の中央付近であるとされています。そのため太谿は、足や腹部の中央付近の冷えや痛み、こり、違和感などに効果的なツボです。

排尿障害や膀胱炎、腰痛や腰の痛み、足の冷えなどに対して使われることが多いです。他にも、咽頭炎や歯の痛み、耳鳴り、喘息などにも効果的です。

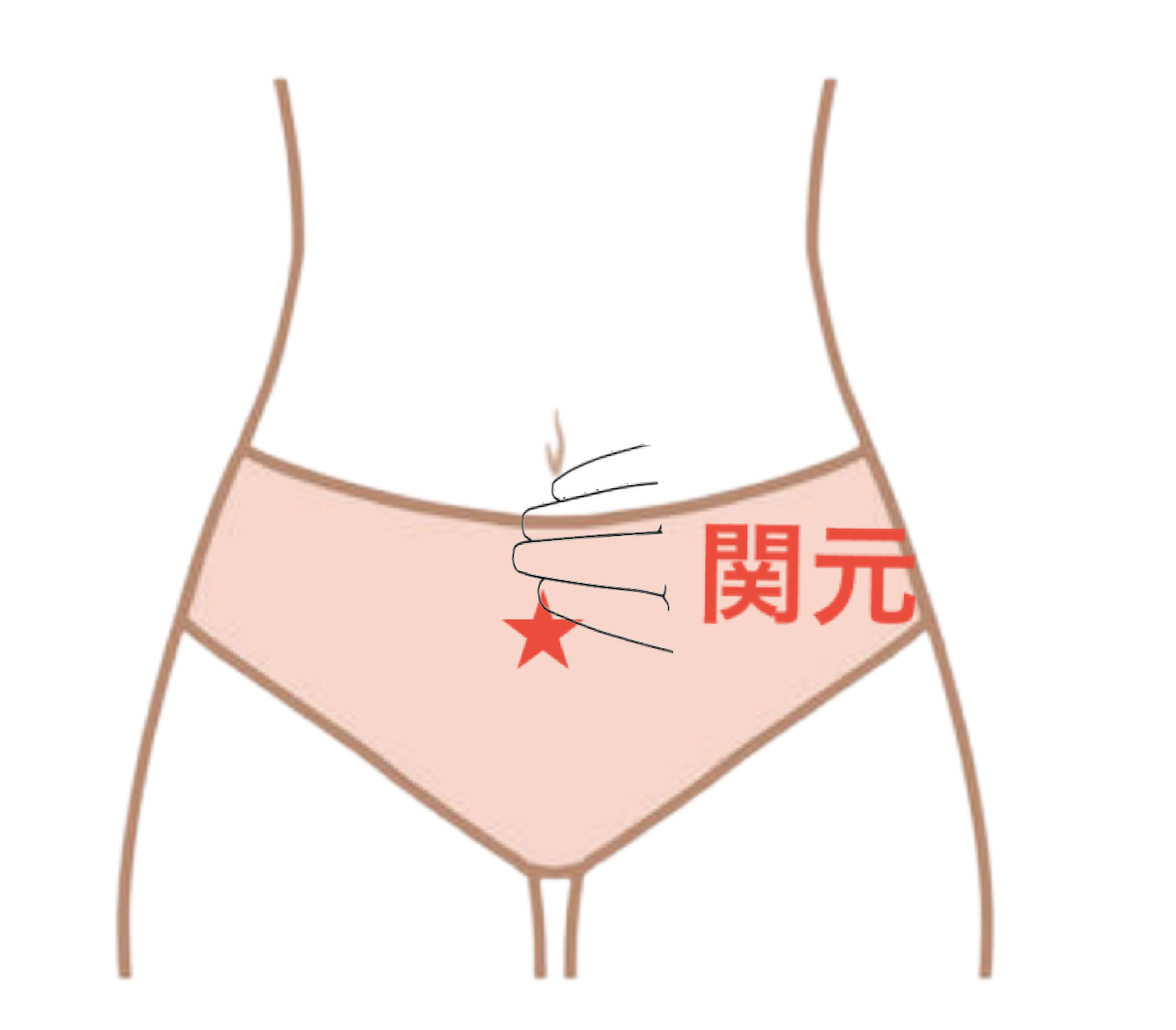

関元

関元は、腎と強く関係しているツボです。腎は下腹部から下半身の機能を司っています。そのため、膀胱炎や頻尿、尿失禁などに対して効果を発揮します。

泌尿器に対する症状だけではなく、生殖器や婦人科系とも関係が深いツボであるため、不正出血や生理痛、生理不順などにも効果的です。

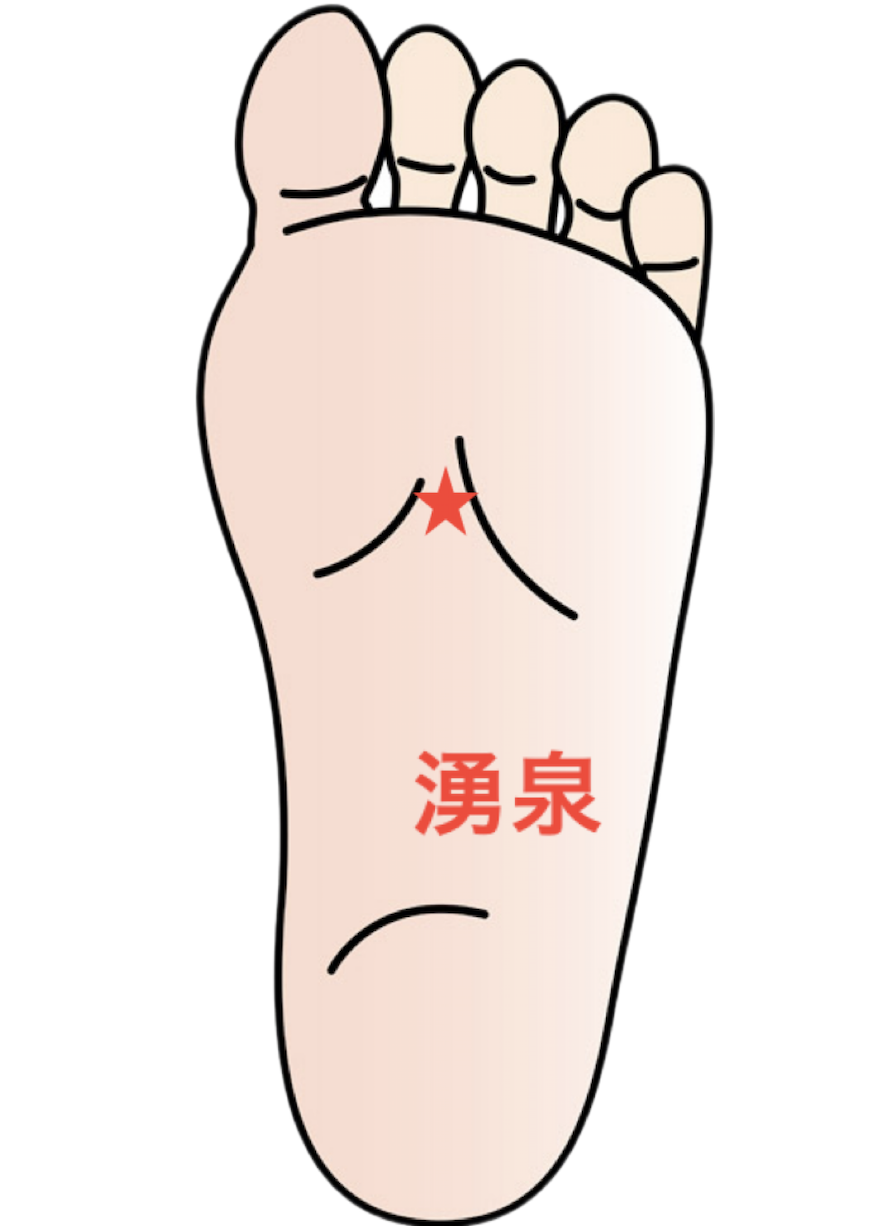

湧泉

湧泉は腎経のツボです。そのため、湧泉への刺激は、腎臓の動きの活性化につながります。

女性の膀胱炎の原因で非常に多いものは、冷えです。腎臓は細かい毛細血管からできているため、冷たいものを飲んだり食べたりして冷えることによって毛細血管が収縮し、腎臓に負担がかかることになります。

腎臓は膀胱とつながっているため、腎臓に負担がかかり免疫がおちると膀胱炎の原因になるのです。腎臓の働きを活性化することによって膀胱炎の改善に役立つのです。

ツボの位置と押し方

太谿

太谿は、アキレス腱と内くるぶしの間にあるツボです。探すときは、アキレス腱と内くるぶしの間を指で押さえながら少しずつずらして探すと探しやすいです。指がはまるくぼみの部分を探しましょう。

押すときは、片足ずつ押します。親指を重ねてしっかりと押しましょう。

関元

関元は、体の中心のライン上にあるツボです。へそから指4本分下に下がったところにあります。

押すときは軽く押しましょう。

湧泉

湧泉は、足の裏の人差し指からかかとまでの直線を3等分したとき、指の付け根に近い場所にあるツボです。探すときは、足の指を曲げ、最も大きくくぼむ部分を探しましょう。

押すときは、親指の腹で押します。垂直にまっすぐ押すことを意識して押しましょう。棒状のものを使ってゆっくりと深く押すこともお勧めです。