肉離れの鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 8月23日

更新日:2025年 2月 3日

本日は肉離れについて解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 肉離れとは

- 肉離れの原因

- 肉離れの症状

- 肉離れの改善方法

- 肉離れのまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

肉離れの原因は、収縮する筋力が引っ張られる筋力に負けることです。

突然走り出したりジャンプをするときには膝を伸ばす動きをします。すると、収縮している筋肉は無理矢理引っ張られることになります。収縮する筋力が引っ張られる筋力に負けてしまうことになり肉離れが起こるのです。

肉離れが起こることが多い場面は、急に走ったり飛んだりする場面です。スポーツの中でも特にダッシュやジャンプをするスポーツでは筋肉が無理矢理引っ張られることが多くなり起こりやすいのです。

特に肉離れが起こりやすいのは、筋肉が硬くなっているときです。筋肉が硬い場合、引っ張られた力に対して筋肉が縮もうとする力の方が強い状態になっています。

そのため、筋肉が伸びず、筋肉が断裂して肉離れを起こしてしまうのです。ポーツをする前に準備運動をするのは、筋肉が硬い状態で競技を行うと怪我につながってしまうからです。

さらに、水分不足も肉離れを起こしやすい大きな要因です。体の中の水分が不足すると、十分な量の水分を筋肉に届けることができません。筋肉は水分が不足すると硬くなるため急な動きをすると肉離れを起こしやすいのです。

1. 筋肉の急激な伸張(過伸展)

短距離走のダッシュ時やジャンプ動作の着地時、急な方向転換や踏み込み、ボールを蹴る瞬間、急なストップ動作

ハムストリングス(太もも裏) → 短距離走やサッカー

大腿四頭筋(太もも前) → キック動作の多いスポーツ

腓腹筋(ふくらはぎ) → 短距離ダッシュ、ジャンプ動作

・筋肉の過剰な収縮(過収縮)

ダッシュ中に突然ブレーキをかけたとき、短距離走で全力疾走から急に減速するとき、高負荷のウエイトトレーニングで無理な動きをしたとき

・筋肉の柔軟性の低下

準備運動不足、ストレッチ不足、筋肉の冷え

・筋疲労による筋力低下

長時間の試合やトレーニング後、サッカーやマラソンの終盤など、適切な休息を取らずに連日トレーニングを続ける、水分・ミネラル不足

・不適切なフォームや動作

走るときの姿勢が悪い、過剰な力みや無理な踏み込み動作、筋力バランスの悪さ、

・過去の肉離れの影響

肉離れの主な症状は、伸ばした時の痛み、押した時の痛み、力を入れた時の痛みです。さらに、肉離れを発症した時には、筋肉が切れる断裂音を自分自身で感じたりや腫れや凹み、内出血などの症状が現れたりします。

肉離れの程度によってどのくらいの痛みを感じるのかということは違います。軽症の場合は伸ばした時や押した時、力を入れた時などに痛みを感じる程度ですが、筋肉が完全に断裂している場合は安静にしていても痛みを感じることもあります。

・突然の激しい痛み(瞬間的な違和感や鋭い痛み)

運動中や動作の瞬間に、筋肉が「ブチッ」と切れるような感覚を伴うことが多いです、軽度の場合は違和感程度ですが、中等度以上では歩行困難になるほどの強い痛みを感じます。

・筋肉の腫れ・熱感

損傷した筋肉に炎症が起こるため、腫れや熱感が出ます。血管も損傷することがあり、皮下出血(内出血)を伴うこともあります。

・皮下出血(内出血・青あざ)

血管が破れた場合、数時間~1日以内に紫色や青黒く変色することがあり、重症度が高いほど、広範囲に内出血が広がります。

・筋肉の硬直、力が入らない

筋肉の断裂により、収縮機能が低下し力を入れることが困難になります。特に大腿四頭筋やハムストリングスでは、歩行が難しくなることもあります。

・動作制限・可動域の低下

損傷した筋肉を使う動作が制限され、筋肉を伸ばそうとすると強い痛みが生じることで無意識に動きを制限してしまいます。

・損傷部位の陥没(重度の場合)

筋線維が完全に断裂した場合、損傷部がくぼんでいることが触って分かることがあります。

肉離れを改善するためには、肉離れが起こった時正しい応急処置をすることが重要です。

まず安静にし、肉離れを起こした部分を氷などで冷やし、体温を下げて痛みを抑え、テープなどを巻いて圧迫することで腫れや内出血を抑えます。肉離れが起こった部分を心臓より高い位置に保つことで腫れの予防にもなります。

肉離れが起こった時ストレッチなどで無理に伸ばそうとしてしてしまうとさらにダメージを与えてしまう危険があります。そのため、できるだけ安静にしておくことが大切です。

重症の場合、改善するために手術を行うこともあります。

・怪我直後の応急処置

肉離れを起こした直後は、損傷部位の炎症を抑え、悪化を防ぐためにRICE処置を行います。

安静にしできるだけ動かさず、無理に歩いたり負荷をかけないようにしましょう。固定して必要に応じて松葉杖を使います。氷や冷却パックで15~20分間冷やすことで内出血や腫れを抑え、痛みを軽減できます。弾性包帯やテーピングで軽く圧迫することで、内出血や腫れを最小限に抑えることもできます。仰向けに寝て、クッションやタオルで足を高くすることも大事です。

・回復期のリハビリと対応

炎症が落ち着いたら適切なリハビリを開始します。無理に動かすと再発リスクが高まるため、段階的に回復を目指すことが大切です。

超音波や低周波で血流を促進し、回復を早めます。痛みが引いたら、無理のない範囲でストレッチを行います。筋肉が衰えないように、痛みのない範囲で軽い筋トレを行います。ゴムバンドや低負荷のエクササイズを使って、徐々に負荷を上げましょう。ウォーキング → 軽いジョギング → 速歩 → ダッシュと、負荷を段階的に増やしています。

改善に使用する主な薬

・消炎鎮痛薬(NSAIDs)

ロキソニン、ボルタレン、イブプロフェン

・湿布、塗り薬

モーラステープ、ボルタレンゲル

・筋弛緩薬

ミオナール、テルネリン

・血流改善薬

オパルモン、プロサイリン

・ビタミン剤、栄養補助薬

ビタミンB群、ビタミンC、BCAA

発症直後:NSAIDs(鎮痛薬・湿布)で痛みを軽減します。

回復期:血流改善薬やビタミンB群を取り入れて回復促進を図ります。

慢性期、リハビリ期:筋力回復を目的に、栄養補助薬を使用します。

肉離れを防ぐためには、肉離れが起こる前にきちんと対処することが大切です。運動をする前に体の変化や違和感を感じたときは、入念にウォーミングアップを行うことがおすすめです。

ウォーミングアップが足りないと肉離れが起こる可能性が高くなります。肉離れを予防するためには、入念にウォーミングアップをすることが1番大切なのです。ストレッチを欠かさず行い、しなやかな筋肉を作ると良いでしょう。

・委陽

・承山

・伏兎

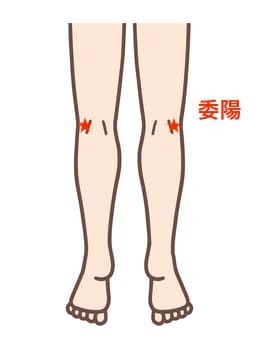

委陽

委陽は、膝から下の痛みや張りに効果的です。そのため、ふくらはぎに肉離れが起きた時に効果を発揮するツボです。

膝の痛みに対してよく使われるツボで、坐骨神経痛や膀胱炎の時にも有効であるとされています。

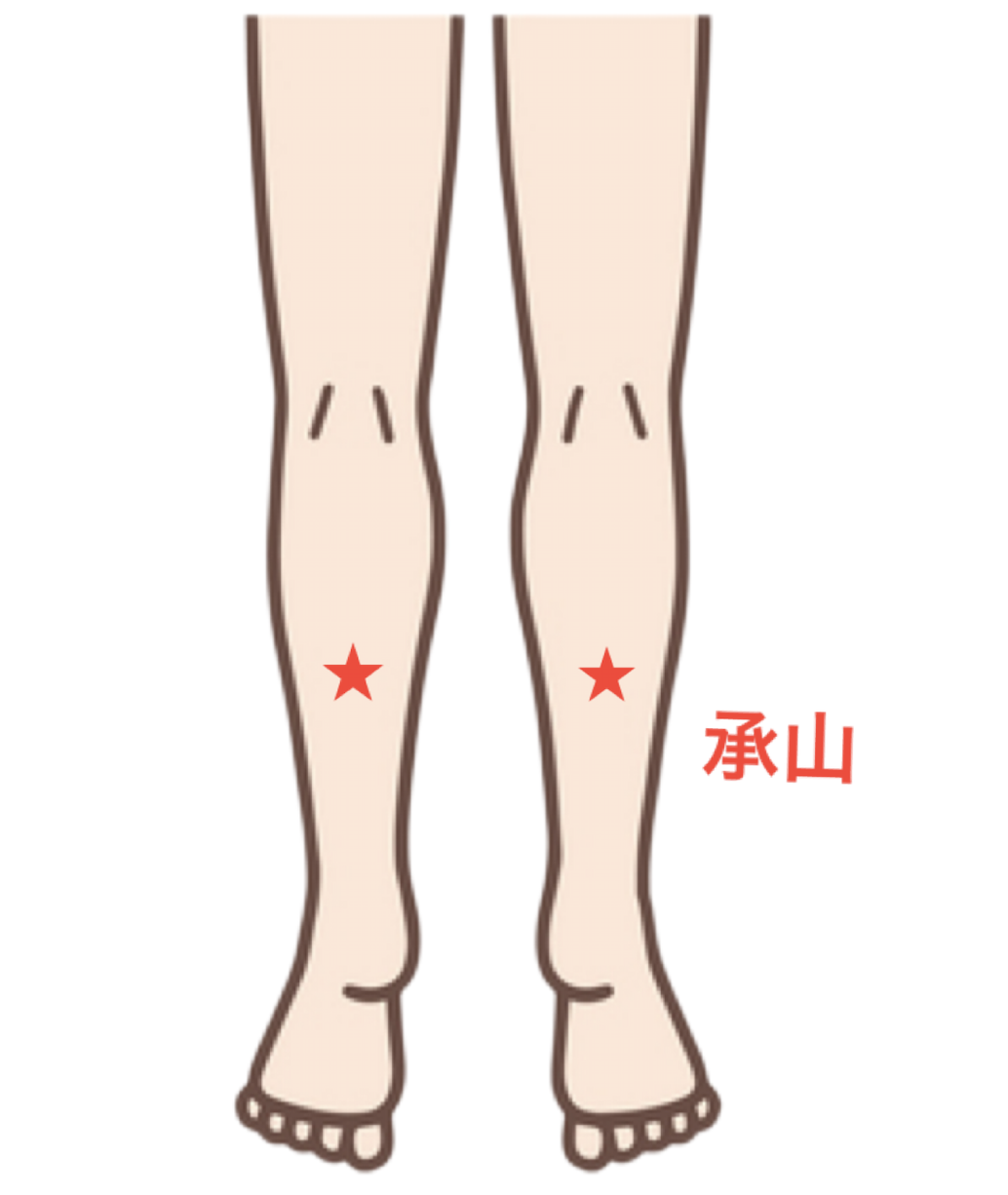

承山

承山は、足の痛みや腫れに効果的なツボです。特にふくらはぎに肉離れが起きた時に効果を発揮するツボで、足の筋肉痛や足のつり、こむらがえりにも有効です。

承山は膀胱経という腎臓や膀胱など水に関係したツボの仲間のため、場所は離れていますが、腎機能の低下や腰痛、膝の痛みにも効果的です。

伏兎

伏兎は、下肢の麻痺や膝関節痛に効果を発揮するツボです。肉離れが太ももに起こったときに効果的です。

他にも、足や腰のだるさや浮腫、筋肉のこわばりや痙攣を改善するために役立ち、足腰を丈夫する作用があります。

ツボの位置と押し方

委陽

委陽は、膝の後ろの真ん中にあるツボです。

押すと響くような感覚があるツボのため、強く押すと痛みを感じやすいです。そのため、優しく押しましょう。肉離れが起こったときは、肉離れが起こった場所に向かって血流を送るようなイメージで押すとより効果が期待できます。

承山

承山は、膝の裏とくるぶしのちょうど中間点で、アキレス腱と筋の境目にあります。探すときは、アキレス腱を下から上に向かって触っていき、指がとまる場所を探しましょう。

押すときは、両手でふくらはぎを包み込みましょう。左右の親指を重ねて約3~5秒かけて押していきます。

伏兎

伏兎は、太ももの付け根と膝の中央にあるツボです。

押すときは、太ももをつかむようにして親指を使って押します。

肉離れに対して使うとき、ツボの位置が肉離れを起こした場所と同じ場合、押すと筋肉を傷めてしまう可能性もあります。痛みがあるうちは押さないことが重要です。