前脛骨筋炎の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2022年 8月23日

更新日:2025年 10月30日

本日は前脛骨筋炎について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 前脛骨筋炎とは

- 前脛骨筋炎の原因

- 前脛骨筋炎の症状

- 前脛骨筋炎の改善方法

- 前脛骨筋炎のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

前脛骨筋炎の原因は、主に前脛骨筋の使い過ぎであるといわれています。長い時間歩いたり走ったり、何度もジャンプしたりすることで前脛骨筋が疲れて痛みが現れるのです。

馴れていない動作を突然おこなったり、打撲などをしたりすることで発症することもあります。

さらに、膝を曲げて体を前傾させる動作を行うことの多いスポーツをしている人に発症が多く見られると言われています。

主な原因

1.過剰な負荷による原因

前脛骨筋は、下肢の前面にある筋肉であり、膝から足首にかけての動きを制御する役割を持っています。この筋肉には、走る、ジャンプするなどの運動に伴って強い力がかかります。運動選手やランナー、ジャンパーなどの競技者は、トレーニング中や競技中に前脛骨筋に過剰な負荷をかけることがあります。また、跳躍運動の着地時に、脚が完全に伸び切ってしまうことで、前脛骨筋に負荷がかかることもあります。

2.靴の選択による原因

靴が合わない、または運動に適していない靴を履いて運動することが、前脛骨筋炎を引き起こす原因の一つとなります。靴が合わないと、足の形に合わないために、足首や膝に負担がかかり、前脛骨筋にも負荷がかかることがあります。また、靴のクッション性が不足している場合、地面からの衝撃が直接足に伝わり、前脛骨筋に負荷がかかることもあります。

3.運動前の準備不足による原因

運動前のストレッチやウォーミングアップの不十分さが、前脛骨筋炎を引き起こす原因の一つとなります。筋肉や腱は、運動前に準備不足な状態で運動をすると、急激な負荷に対応できずに炎症を起こすことがあります。また、冷えた状態で運動をすると、筋肉や腱が硬くなってしまい、負荷がかかりやすくなります。

4.身体的要因による原因

身体的要因による原因としては、下肢の筋力不足や、足の形の問題が挙げられます。例えば、内反足や外反足、扁平足などの足の形の問題がある場合、足の負担が偏ってしまい、前脛骨筋に負荷がかかることがあります。また、下肢の筋力不足がある場合、前脛骨筋に負荷がかかりやすくなります。

5.環境的要因による原因

環境的要因による原因としては、路面の状態や運動する場所の問題が挙げられます。例えば、硬い路面や不平な路面で運動をすると、地面からの衝撃が足に直接伝わり、前脛骨筋に負荷がかかりやすくなります。また、寒冷地での運動も、筋肉が硬くなってしまい、負荷がかかりやすくなります。

前脛骨筋炎の症状は、下腿前面外側に現れる痛みです。この痛みは歩いたり足を動かしたり押さえたりした時に現れます。

前脛骨筋はさらに先の方にいくと腱になって足の骨に付着しています。前脛骨筋炎では、この腱に炎症が起きます。そのため、足を動かしたり歩いたりした時に痛みが現れるのです。

主な症状

1.足首や下腿の痛み

前脛骨筋炎では、足首や下腿の前面に痛みが生じます。痛みの程度は、軽いものから激しいものまで様々で、運動をしている最中や、運動後に痛みが強くなることが多いです。また、痛みは、足首の屈曲や伸展などの動作で強くなることがあります。

2.足首の可動域の制限

前脛骨筋炎では、足首の可動域が制限されることがあります。足首を曲げたり伸ばしたりすると、痛みが生じて可動域が狭くなります。このため、歩行や走行などの日常生活動作や運動が困難になることがあります。

3.痛みが強い場合の歩行困難

前脛骨筋炎が重症化すると、痛みが強くなり、歩行が困難になることがあります。この場合は、痛みを感じる前脛骨筋を使わないようにして歩行するため、歩行の際に体重を外側にかけるようにすることがあります。

4.炎症による腫れ

前脛骨筋炎では、前脛骨筋が炎症を起こして腫れることがあります。腫れは、赤くなることもあります。腫れが強い場合は、圧迫感や重苦しさを感じることがあります。

5.脚のだるさや疲れ

前脛骨筋炎では、脚にだるさや疲れを感じることがあります。特に運動後や、長時間立ち続けた後に脚が疲れやすくなります。また、脚に痛みやしびれを感じることもあります。

前脛骨筋炎の改善方法は、消炎鎮痛剤の湿布やクリームを使うことです。一時的に痛みが改善されても、時間が経った後に筋肉の炎症が強くなることもあります。

そのため、歩いたり動作を行う前に消炎鎮痛剤の湿布やクリームを使うこともおすすめです。

また、痛みを感じる前や痛みを感じた後に、前脛骨筋をほぐすことも良いでしょう。ただし、強い力で指圧すると症状が悪化する可能性があるため注意が必要です。

主な改善方法

1.安静と冷却

前脛骨筋炎が初期の段階であれば、安静と冷却が効果的です。炎症が起きている部分を冷却することで、炎症を抑えることができます。氷や冷却パックを炎症部分に当てて、15分程度冷やすことが望ましいです。冷やし過ぎには注意し、1時間おきに休憩を取りながら冷却を行うようにしましょう。

2.非ステロイド系抗炎症薬の投与

NSAIDsは、痛みを抑えるとともに、炎症を抑制する作用があります。前脛骨筋炎においては、炎症を抑えることで症状の改善につながります。NSAIDsは、医師の指示に従って適切な用量と期間で使用するようにしましょう。

3.物理的な方法

物理的な方法には、ストレッチ、マッサージ、電気や超音波、レーザーなどがあります。これらの方法により、筋肉の緊張を緩和し、炎症を抑える効果があります。ストレッチやマッサージは、特に筋肉の硬さを改善する効果があります。また、電気や超音波は、炎症を抑えるとともに、筋肉の緊張を緩和する効果があります。

4.リハビリテーション

前脛骨筋炎の改善には、リハビリテーションが不可欠です。リハビリテーションでは、足首の可動域を改善するストレッチや、前脛骨筋を含む下肢の筋力トレーニングを行います。運動負荷を適切に調整しながら、徐々に運動量を増やしていくことで、筋肉の柔軟性を向上させ、負荷に対する耐性を高めます。運動負荷を適切に調整しながら、徐々に運動量を増やしていくことが重要です。リハビリテーションは、専門の機関で行うことが望ましいです。

5.外部装具の使用

外部装具は、痛みや炎症を抑えるとともに、筋肉の負荷を適切に分散させる効果があります。特に、シンスプリント用の足首サポーターや、ストッキングを着用することで、前脛骨筋炎の症状を軽減させることができます。

6.手術

前脛骨筋炎が重度の場合や、改善が長引く場合には、手術が必要になることがあります。手術では、前脛骨筋の一部を切り取るなどして、痛みを改善することが目的となります。手術は、医師の判断により、必要に応じて行われます。

前脛骨筋のストレッチ方法は、足関節を底屈させ、足部を外反方向に伸ばすことです。

やり方としては、前側の足に重心を乗せて、後ろ側の足の甲を下に向け、ゆっくりと地面に押し付けていくように脛を伸ばしていきましょう。脛を伸ばした状態で、約20秒キープすると良いです。

・足三里

・僕参

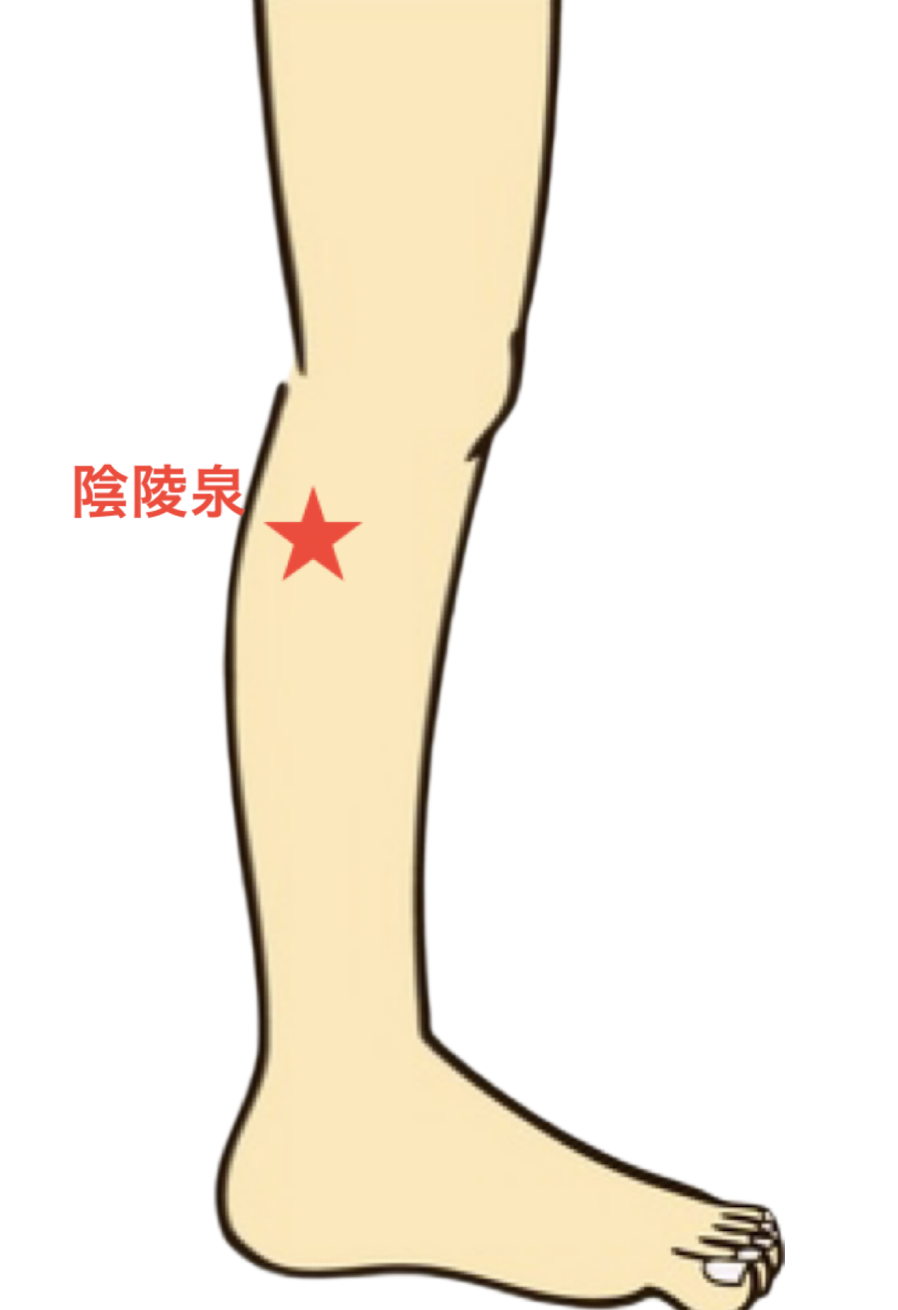

・陰陵泉

足三里

足三里は、胃腸の不調や足に関係する不調、歯の痛みなどに効果を発揮するツボです。腹痛や下痢、嘔吐、膝の痛みや足のしびれ、歯の痛み、歯槽膿漏などに有効です。

前脛骨筋の近くにあるツボで、足の不調にも効果を発揮するツボのため前脛骨筋炎にも効果を発揮するのです。

僕参

僕参の僕はしもべを意味しており、僕参の参は拝謁するということを意味しています。腰が痛くてかがんでいる様子が主人にたいして跪いている様子に似ていということがツボの名前の由来であると言われています。

僕参は、足裏の痛みや足底腱膜炎に効果を発揮するツボです。立ち仕事やスポーツなどで足の裏が痛い時におすすめのツボです。

陰陵泉

陽陵泉は、筋肉の緊張をほぐす効果があります。そのため、足の痛みや疲れに効果的で、前脛骨筋炎にもおすすめのツボです。

ふくらはぎの血液の循環を促す効果もあるため、こむらがえりやむくみなどにもよく使われるツボです。

ツボの位置と押し方

足三里

足三里は、膝のお皿の下にある三角形に盛り上がっている骨の頂点から指3本分下に下がった場所の上から前脛骨筋の上に向かって指二本分外側進んだ場所にあります。

押すときは、指で3~5秒かけてゆっくり押します。お灸で温めることもおすすめです。

僕参

僕参は、外くるぶしの斜め下でアキレス腱の横のくぼんでいる場所にあります。

押す時には、親指を当てて約10秒押します。左右それぞれ3回押すことをおすすめします。ボールペンのペンの先やキャップなどを使って押しても良いでしょう。

陰陵泉

陰陵泉は、足の内側の脛骨の真下にあります。

押すときは、人さし指を使って押します。いきなり強く力を入れると痛いため、ゆっくりと力を入れていくことが大事です。

前脛骨筋炎の人に対して行った改善の一例です。30代女性で、ランニングを趣味としている女性は、ランニング中に足首の前面に痛みを感じ、その後も痛みが続き、前脛骨筋炎という判断がされました。

初期には、安静と冷却が行われました。ランニングを控え、氷や冷却パックを炎症部分に当てて、15分程度冷やすことが勧められました。また、非ステロイド系抗炎症薬も処方され、痛みと炎症を抑えるために服用するよう指示されました。

ストレッチやマッサージ、電気や超音波での改善が行われました。下肢の筋肉を緩めるストレッチや、マッサージを行うことが勧められました。また、炎症を抑えるために、電気や超音波も行われました。

リハビリテーションでは、足首の可動域を改善するストレッチや、下肢の筋力トレーニングが行われました。筋肉を鍛えることで、負荷に対する耐性を高めることができます。運動負荷は、徐々に調整され、患者の状態に合わせて増減されました。

外部装具として、シンスプリント用の足首サポーターが使用されました。足首サポーターは、痛みや炎症を抑えるとともに、筋肉の負荷を適切に分散させる効果があります。患者は、ランニング時には必ず足首サポーターを着用するよう指示されました。

改善方法は、症状の程度や症状の期間によって異なるため、状態に合わせて適切に行われます。

また、予防にも注意を払うことが重要です。運動前の準備や、適切な靴の選択、運動負荷の適切な調整など、予防にも注意を払うようにしましょう。特に、ランニングなどの運動をする場合には、足首を保護するために足首サポーターの着用が勧められます。また、ランニング時には、適度な休憩を取りながら、運動負荷を調整するようにしましょう。