起立性調節障害の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 3月23日

更新日:2021年 5月 15日

本日は起立性調節障害について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 起立性調節障害とは

- 起立性調節障害の原因

- 起立性調節障害の症状

- 起立性調節障害の改善方法

- 起立性調節障害のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

起立性調節障害は、立った時にめまいや動悸、失神などが起きる自律神経の病気です。起立性調節障害の多くは、小学校高学年から中学校の思春期の子どもです。

症状が重い場合は、朝中々起きることができず、不登校につながってしまうことも多くあります。実際、不登校の子供のうち、約3分の2の子供は起立性調節障害であると言われています。

起立性調節障害の子供は、朝中々起きることができなかったり、目が覚めても頭痛や腹痛を訴え布団から出ることができなかったり、朝起きてから時間が経たないとご飯を食べることができなかったりすることがあります。

さらに、午前中はあまり気分が良くなく、午後になると元気が出て、夜になると中々眠ることができない、ということもあります。

小学校高学年から中学生くらいの年齢の子供にこのような症状がある場合は、起立性調節障害の可能性があります。

自律神経の機能が下がってしまう要因には、体が成長していくことによって自律神経が乱れてしまうこと、生活リズムの乱れ、季節や気候の変化、水分不足、運動不足、ストレスなどが考えられます。

起立性調節障害を起こしやすい子供は、真面目な性格の子供です。真面目で周りの期待に応えて頑張るようなタイプの子供に多いという傾向があります。

起立性調節障害の約半分に遺伝の傾向があるということもわかっています。

主な原因

・自律神経の機能異常

① 交感神経と副交感神経のバランスの乱れ

② 血管収縮能力の低下

③ 迷走神経の過剰反応

・血液循環の異常

① 血液量の不足

② 静脈還流の低下

・ホルモン・神経伝達物質の関与

① 副腎ホルモンの不足

② ノルアドレナリンの異常

③ セロトニンの不足

・ストレスや生活環境

① 精神的ストレス

② 睡眠不足

③ 運動不足

起立性調節障害の主な症状は、立ちくらみやめまい、ふらつき、頭痛、気分不良、倦怠感などです。さらに動悸や腹痛、食欲不振、朝起きられない、夜眠れないなどの症状もよく見られる症状です。

場合によっては、失神を起こしてしまうこともあります。起立性調節障害は色々な症状が現れるため、判断が難しく改善が遅れることがあります。

さらに、起立性調節障害は本人の訴えがなければ判断できない症状が多いです。午前中は体調が良くなくても午後や夜には元気になるため、周りからは怠けている、学校嫌い、というように思われてしまうこともあります。

起立性調節障害では、自分の意思で症状をコントロールすることができません。症状の特徴は、午前中に症状が強く出て午後になると軽くなったり無くなったりすることです。

顔面蒼白や、乗り物酔いなどの症状が現れることもあり、ストレスによって症状が悪化してしまうこともあります。症状が悪化してしまうと、集中力や思考力が下がってしまうこともあり、日常生活に支障がでることもあります。

主な症状

・起立時に現れる症状

① 立ちくらみ・めまい

② 失神

③ 動悸・頻脈

④ 低血圧によるふらつき

・全身症状

① 倦怠感・疲労感

② 朝起きられない

③ 頭痛

④ 吐き気・食欲不振

⑤ 腹痛・過敏性腸症候群

⑥ 冷え・手足の血行不良

・精神的・認知機能の症状

① 集中力・記憶力の低下

② 気分の落ち込み・不安感

③ ストレス耐性の低下

・生活に与える影響

① 学校・仕事を休みがちになる

② 外出が困難になる

③ 運動がしにくくなる

・症状の特徴(時間帯・環境による変化)

① 朝に症状が強く、午後になると楽になる

② 気候の変化や低気圧で悪化

③ 入浴・長時間の立ち仕事で悪化

起立性調節障害の改善で大切なことは、保護者や学校の先生などの周りの人が病気のことをきちんと理解し、サポートしていくことです。

起立性調節障害を改善するためには、まず日常生活を改善することが大切です。毎日30分程のウォーキングを行うことは筋力が下がることを防ぐために有効な方法です。

起立性調節障害の改善の基本は適度な運動と水分摂取と塩分摂取、生活リズムの改善です。しかし、それでも効果が見られない場合には薬を使うこともあります。

末梢血管を収縮させる作用があるミドドリンを使うと、起立した直後の血圧の低下を軽くすることが期待できます。アメジニウムは交感神経活性を低下させることが期待できます。

その他に漢方薬を使うこともあります。漢方薬では、半夏白朮天麻湯や苓桂朮甘湯、五苓散、小建中湯などが使われます。

主な改善方法

1. 生活習慣の見直し

① 水分・塩分をしっかり摂る

1日2リットル以上の水分補給 を意識し、塩分摂取を増やしましょう。朝、塩をひとつまみ舐めるのも有効です。

② 朝の起き方を工夫する

朝の血圧低下を防ぐために急に起き上がらないことが重要です。目が覚めたら、まず布団の中で手足を動かし、上半身を少しずつ起こし、座った状態で30秒待ちましょう。

③ 体を締め付ける服を着る

弾性ストッキングや加圧ソックスを履くことで、血液が下半身に溜まりにくくなりや。腹巻きやコルセットも有効です。

④ 長時間の立ち姿勢を避ける

立つときは片足を交互に動かす、足踏みするなど血流を促す工夫をします。

⑤ 睡眠の質を上げる

毎日同じ時間に寝て起きる、就寝1時間前はスマホやPCを控える、寝る前にリラックスを心がけましょう。

・薬

昇圧剤

ミドドリン

ドロキシドパ

自律神経調整薬

ピルビスチグミン

抗不安薬

・リハビリ、運動

スクワットやふくらはぎのストレッチ、レッグレイズ、ウォーキングなどがおすすめです。

・ストレス管理

深呼吸、マインドフルネスを行ったり朝、少しだけ冷たい水で顔を洗ったりシャワーを浴びたりしましょう。休むことも大事です。

・栄養管理

塩分を適度に摂取し、たんぱく質をしっかり摂りましょう。こまめに食事を摂る、GI値の低い食品を摂るなども良いでしょう。

起立性調節障害に精神的ストレスが影響している場合は、まずストレスを軽くしてコントロールすることが大切です。周りの人が協力して、日常生活をしっかりと支えることが大切なのです。

例えば、午前中に学校に行けない時は午後から学校に行くなど、無理をしない程度に生活をしましょう。

症状が軽ければ、適切に改善を行うと早い人では2ヵ月程度で改善することもあります。症状が重い場合は、一般的な日常生活を送れるようになるまでは数年を要すると言われています。

起立性調節障害は、特徴についてきちんと理解することが重要です。怠けているのではなく病気であることや、1日の中で症状が変動すること、気持ちの問題だけでは解決することができないことなども周りの人が理解する必要があります。

学校に行くことが難しくなっている状態の時は、心理面に対してのケアも合わせてしていくことが大切です。

・百会

・足三里

・身柱

百会

百会は、全身にある経絡が交わるところで、全ての臓器と繋がっているとされています。そのため、全身的に自律神経のバランスを整え、活性化してくれます。

ストレスや不眠、不安などが長い期間続いている時に効果があります。そのため、脳貧血性の頭痛やストレス性の歯ぎしり、睡眠障害に対してもオススメです。

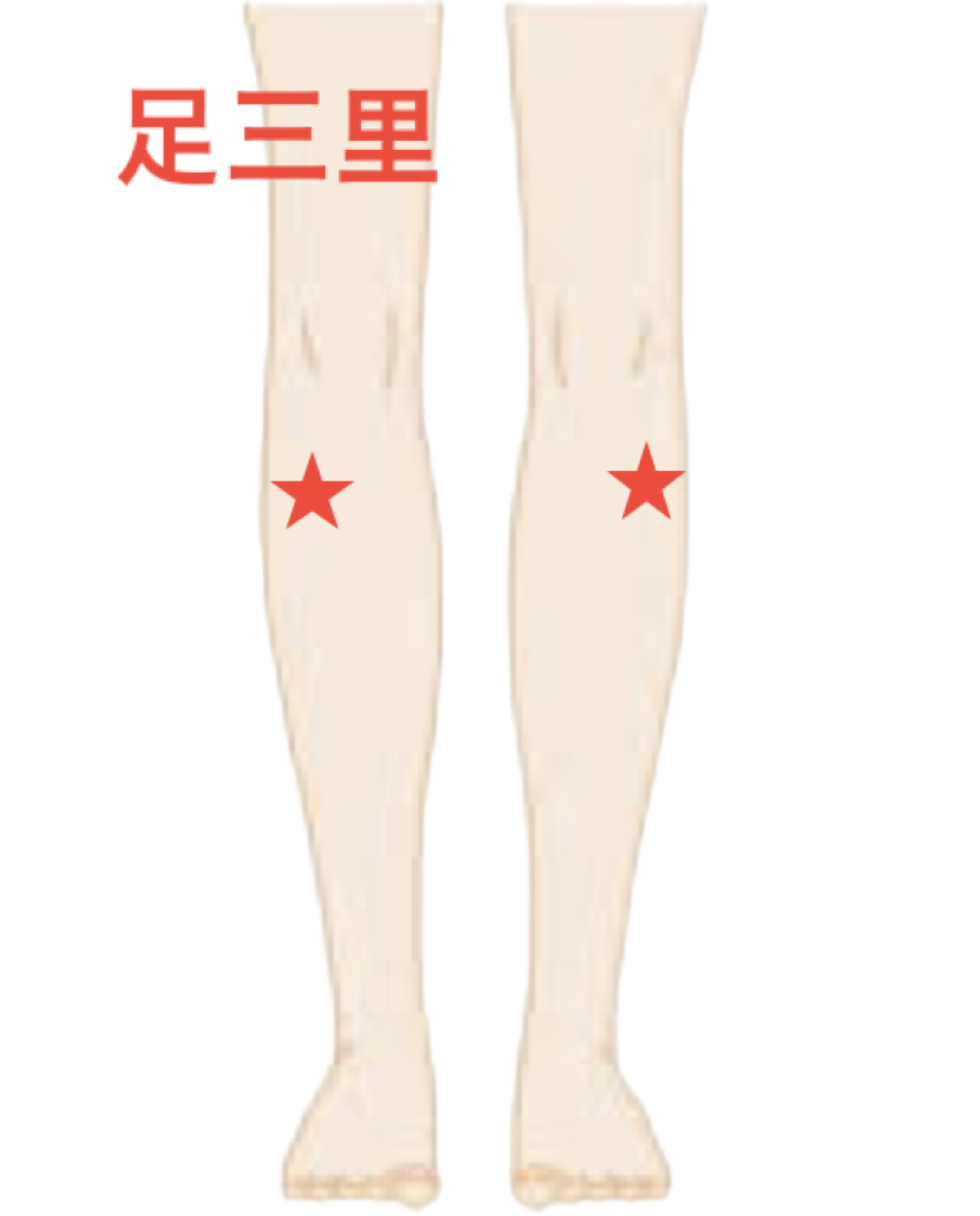

足三里

足三里は、足の陽明胃経に属するツボで、生命活動の源、後天の精を養う脾胃の機能を活性化させてくれる効果があるツボです。

一般的に胃腸の病気全般に使われています。足三里への刺激は、自律神経が反応しやすい膝下の刺激になるため、交感神経の興奮を促すことにもつながります。

身柱

身柱は、体にとって重要なツボです。夜泣きやかんしゃく、ひきつけなど自律神経系の改善のために使われているツボです。

肩甲骨の部分にあるため刺激をすることで、脊髄反射が活性化し、起立性低血圧の症状の改善にも効果的です。

百会

百会は、両目の間と左右の耳の交差する場所にあります。

押すときは両手の中指の腹を使って押します。指を重ねてまっすぐ軽くさする程度の力で押しましょう。

足三里

足三里は、膝の外側で膝のお皿の下から指4本分下がった一番くぼんでいる場所にあります。このツボは松尾芭蕉が毎日お灸をして、旅を続けていたと言われているツボです。

足三里を押すときは、親指の腹や人差し指、中指の腹を使って押します。ゆっくりと押し込むように刺激しましょう。

身柱

内関は、手の厥陰心包経のライン上にあるツボです。場所は、手のひら側の手首のシワから肘に向かって指の腹3本分で真ん中あたりにあります。2本の細い腱の間にあります。

親指をのぞく4本の指で手首を支えて親指の腹で押しましょう。