声帯麻痺の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2021年 3月23日

更新日:2024年 10月17日

本日は声帯麻痺について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 声帯麻痺とは

- 声帯麻痺の原因

- 声帯麻痺の症状

- 声帯麻痺の改善方法

- 声帯麻痺のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

声帯麻痺とは、声を出す部分である声帯が動かなることです。声帯麻痺には、片側だけが動かない片側声帯麻痺と両側ともに動かない両側声帯麻痺があります。

多くの場合の声帯麻痺は、左の声帯が動かなくなる左声帯麻痺です。

両側声帯麻痺の場合、麻痺した声帯がどこで固定しているかによって症状が異なり、場合によっては命の危険があることもあります。

声帯麻痺の原因が、怪我や手術、急性の感染、神経の疾患、突発性で原因不明の場合は反回神経麻痺と呼ばれることもあります。

声帯とは、左右に対になって存在しています。声は、この2つがぶつかって振動することによって出ています。声帯同士がぶつからなくなってしまい、振動に問題が起こることによって、声帯麻痺が起こるのです。

声帯麻痺の症状は、声が出にくい、声を出しにくい、声が枯れる、声が続かない、息が切れやすい、呼吸が苦しい、食べ物を食べた時にむせる、飲み物を飲んだ時にむせる、ものを飲み込みにくいなど様々です。

声帯麻痺の主な原因は、甲状腺がん、胸部大動脈に関わる病気、脳の病気です。原因がわからない声帯麻痺も多いです。

1番多い声帯麻痺の原因は、甲状腺がんです。甲状腺だけでなく食道がんや肺がん、乳がんなどによって声帯麻痺が起こることもあります。原因不明の声帯麻痺は、何かのウイルスが原因となっていると考えられています。

麻痺の原因は腫瘍があることや外傷があること、神経が傷付けられることなどです。

片側声帯麻痺は、脳の病気や、喉頭へつながる神経が傷つくことによって起こります。神経が損傷する原因には、良性や悪性の腫瘍、首の怪我や手術、など色々あります。

両側声帯麻痺は、首の前の方から行う脊椎や甲状腺などの手術、神経と筋肉に影響がある重症筋無力症などの病気が原因で起こります。

声帯麻痺の主な原因

・外科手術による損傷

特に甲状腺手術、心臓手術、または頸部の他の手術中に、声帯を制御する神経が損傷を受けることがあります。

・ウイルス感染

上気道のウイルス感染が声帯麻痺を引き起こすことがあります。

・脳や神経系の障害

脳卒中、脳腫瘍、またはその他の神経系の障害が声帯の動きを制御する神経経路に影響を与え、声帯麻痺を引き起こすことがあります。

・慢性的な病気

糖尿病や高血圧などの慢性的な病気が、神経に障害を引き起こすことにより声帯麻痺を引き起こすことがあります。

・頸部の腫瘍

喉頭癌、甲状腺癌、または頸部の他の腫瘍が声帯を制御する神経を圧迫することにより、声帯麻痺を引き起こすことがあります。

・外傷や事故

頸部への外傷や事故により、声帯を制御する神経が損傷を受けることがあります。

・神経筋疾患

多発性硬化症や筋ジストロフィーなどの神経筋疾患が原因で声帯麻痺が起きることがあります。

具体的な原因が特定されない原因不明の生態麻痺もあります。これは、特発性声帯麻痺と呼ばれます。

声帯麻痺の症状では、声に関する問題が起きるだけでなく、呼吸困難などの症状があることもあります。

主な声帯麻痺の症状は、声が出にくい、声を出しにくい、声が枯れる、声が続かない、息が切れやすい、呼吸が苦しい、食べ物を食べた時にむせる、飲み物を飲んだ時にむせる、飲み込みにくい、などです。

片側声帯麻痺の場合は、主に声が枯れたり食べ物や飲み物の飲み込みにくさを感じたりするという症状が出ますが、両側声帯麻痺の場合は、片側声帯麻痺の症状に合わせて呼吸が苦しいなどの症状も現れることが多いです。

その場合は、命に関わる危険もあります。

声帯麻痺の主な症状

・声の変化

声がかすれたり、弱くなったりします。声帯が閉じなくなると、声の質が大きく変わる可能性があります。

・呼吸の問題

特に両側の声帯麻痺がある場合、空気の流れが制限され、呼吸が困難になることがあります。

・嚥下障害

飲み込みにくさや、飲食物が気管に入り込む誤嚥が起こりやすくなります。

・咳や痰の増加

声帯が正常に機能しないことで、喉の異物感や咳が増えることがあります。

・息切れ

特に運動時に息切れが生じやすくなることがあります。

・喉の違和感や痛み

声帯の動きが制限されることで、喉に痛みや違和感を感じることがあります。

・喘鳴

特に両側の声帯麻痺がある場合、息を吸う際に高い音が発生することがあります。

声帯麻痺が起こった場合、声帯が再び動くようになることはほとんどありません。しかし、きちんと改善に取り組むことによって声に関しては改善することができます。

元通りの声くらいまで声が改善することもあります。元通りとまではならなくても、日常生活を送る上で困らないくらいまでの声にまでは改善することが可能です。

声帯麻痺の改善方法は、リハビリテーションと手術です。リハビリテーションと手術の両方を組み合わせて改善を行うこともあります。

リハビリテーションは、声帯が麻痺した後すぐに始めます。片側声帯麻痺の場合は、吐く息を多くすることで麻痺した声帯と正常な声帯をぶつかりやすくするリハビリテーションを行うことが多いです。

程度が軽い場合は、リハビリテーションで非常に大きく改善することもあります。手術は、声帯の麻痺がおこってから6カ月以上経った後に行います。

声帯麻痺の主な改善方法

・声の改善

認定された専門家による指導を通じて、声の強さや発声方法を改善します。声帯の効果的な使用を促進し、発声時のストレスを減らすことによって声の質を改善する効果があります。

・外科的手術

声帯注入術やチロプラステなどの方法があります。

・薬

声帯麻痺に関連する炎症や他の症状を管理するために抗炎症薬、鎮咳薬などを使います。

・呼吸管理

呼吸の問題がある場合、呼吸を容易にするための方法を、呼吸の効率を高めることを目標に学びます。

・気管切開

両側の声帯麻痺で重度の呼吸困難がある場合、永続的な呼吸の道を確保するために気管切開が行われることがあります。

声帯麻痺の改善に使う薬

・抗炎症薬

声帯や周囲の組織の腫れや炎症を軽減します。

例: イブプロフェンやプレドニゾロンなど。

・鎮咳薬

咳を抑え、喉の刺激や痛みを和らげます。

例: デキストロメトルファンやコデインなどの鎮咳シロップ。

・抗ヒスタミン薬

アレルギー反応による咽喉の症状を軽減します。

例: セチリジンやロラタジンなど。

・粘液調整薬

粘液の粘度を薄め、排出を促します。

例: グアイフェネシン。

・筋弛緩薬

声帯周辺の筋肉の緊張を緩和し、不快感を減少させます。

例: バクロフェンやシクロベンザプリン。

声帯麻痺は、手術した後に現れることが多いです。そのため、予防をするためにできることは手術をしないことです。

手術が必要な怪我や病気ができるだけ起きないように生活することが、声帯麻痺の予防には大切なのです。生活習慣を改善したり、薬は正しく使うように注意したりしましょう。

原因不明で声帯麻痺が起こることもあります。その場合は、無理に声を出さないようにすることが重要です。

・合谷

・膻中

・上廉泉

合谷

合谷は、喉に現れる症状において全般的に効果が期待できるツボです。刺激をすることで、喉の炎症や咳、声のかすれ、喉のつかえなど喉に関する様々な問題に感じて効果を発揮するのです。

そのため、声帯麻痺で感じる喉のつかえ感などに対しても効果が期待できます。合谷は他にも、自律神経を整える効果もあるため、刺激をすることで精神的にも落ち着く効果があります。

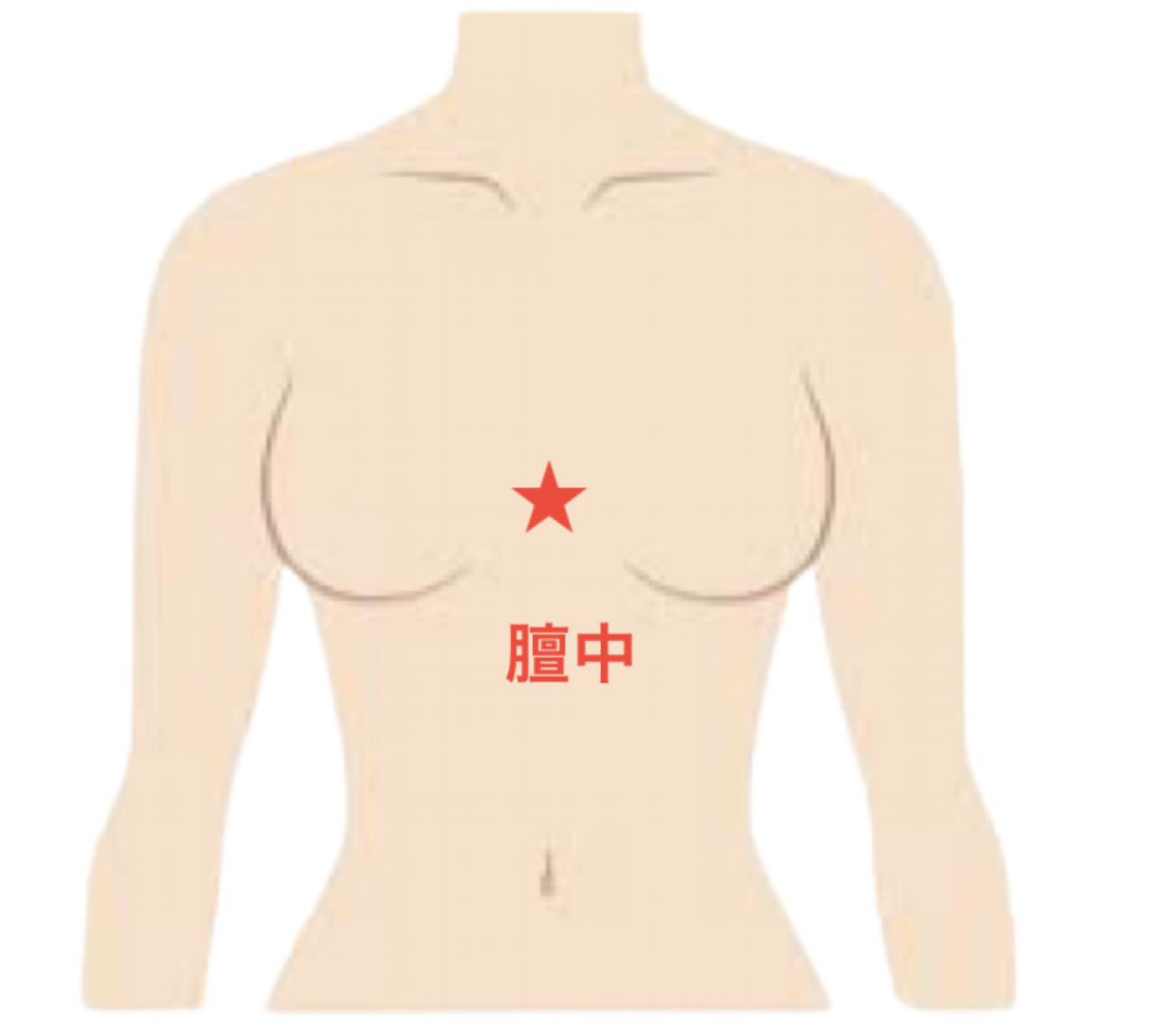

膻中

膻中は、気の流れを良くし、喉のつかえを和らげる効果があります。緊張によって呼吸が上手にできないときや、緊張によって食べものを飲み込みにくいときなどにも効果的です。

声帯麻痺によって喉のつかえを感じているときに刺激をすることで効果が期待できます。

上廉泉

上廉泉は、喉の乾燥に効果的なツボです。上廉泉を刺激することで、唾液の分泌を促進するためです。

風邪が改善した後も長く続く咳がある場合や、気候によって喉が乾燥するときにも有効です。

ツボの位置と押し方

合谷

合谷の場所は、親指と人さし指の付け根のくぼんでいる場所にある谷です。左右の手にあります。

押すときは、指先でツボをはさみ強く押します。10秒間ほど強めの圧をかけると良いでしょう。

膻中

膻中の場所は、胸の中央の骨の上です。

押すときは、親指を使って押します。押すだけではなく、軽く叩いて刺激する方法もお勧めです。

上廉泉

上廉泉の場所は、あご下の骨のくぼみです。

押すときは、親指でツボを押し上げるようなイメージで押しましょう。押し上げるようなイメージで押すことでより唾液の分泌効果が期待できます。