不安障害の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2022年 3月 3日

更新日:2025年 4月10日

本日は不安障害について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 不安障害とは

- 不安障害の原因

- 不安障害の症状

- 不安障害の改善方法

- 不安障害のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

不安障害は大きな枠組みの1つで、頭鳴りや耳鳴りやめまいなどと関連しています。不安障害では強度や継続性によって日常生活に影響を与えるほど症状が大きくなることがあります。

不安障害の定義は、日常生活の様々な状況の過度な不安や恐怖感を特徴とする精神的な健康上の問題です。この生涯は、持続性で日常生活や仕事人間関係に影響を及ぼす可能性があるのです。症状の重症度は原因によって違います。

不安障害では毎日生活する上で、慢性的になんとなくの不安や心配をずっと持った状態になります。不安や心配が尽きず、少しずつ身体的にも精神的にも症状が現れ、さらに不安になったり心配になったりするという悪循環がおきます。

不安障害で現れる不安は、一時的ではなく持続的に続くもので程度も明らかに過剰なため、思うように気持ちをコントロールすることができなくなります。

不安障害の原因は今のところはっきりと明らかになっていません。原因に関係していると考えられていることは、性格や遺伝、ストレスや自律神経の障害などです。

特に性格が神経質の場合、原因になる可能性があると考えられています。

パニック障害や社交不安障害の場合はっきりとした苦手な状況がありますが、全般性不安障害の場合非常に幅広い状況で不安を感じます。日常生活の中で起きること全てが不安に感じる対象になります。

そのため、周りの人も、心配性な人や少し神経質な人と思ってしまうだけのことが多いです。

不安障害の主な原因

遺伝的要因:不安障害は家族内で発生することがあり、これは遺伝的要素が関与していることを示唆しています。特定の遺伝子が不安障害のリスクを高める可能性があります。

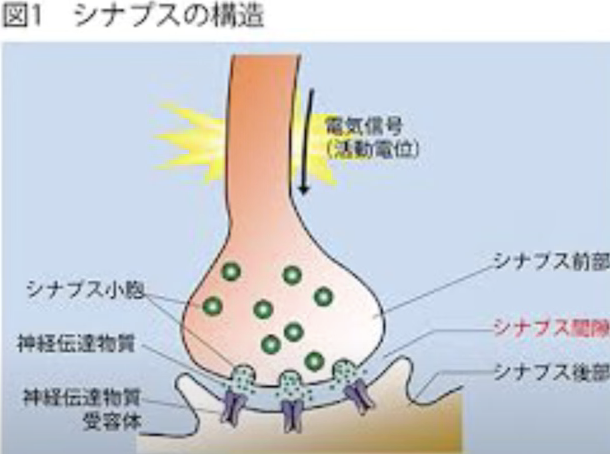

脳の神経化学的不均衡:セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンなどの神経伝達物質の不均衡が、不安障害の発症に関与していると考えられています。これらの物質は気分や感情の調整に重要な役割を担っています。

脳構造の異常:脳の特定の部位の異常や機能不全が、不安障害の発症に寄与することが示されています。これらの領域は感情の処理や恐怖の評価に関与しています。

個人の性格特性:ネガティブ思考、完璧主義、自己評価の低さなどの性格特性が不安障害のリスクを高めることがあります。

ストレスフルな生活イベント:死別、離婚、職場でのストレス、経済的困難など、重大な生活の変化やストレスが多い環境は、不安障害を引き起こすか、既存の症状を悪化させることがあります。

育児や家庭環境:過保護または過度の批判的な家庭環境、親の不安障害などが子どもの不安障害の発症に影響を与えることがあります。

物質使用:アルコール、カフェイン、薬物の乱用が不安障害を引き起こしたり悪化させたりすることがあります。

健康問題:慢性的な健康問題や特定の状態も、不安を感じやすくすることがあります。

不安障害に関与する脳の領域

不安障害の脳内の機序はあまり解明されていませんが、現在の研究に基づくと脳の様々なところが関与していると言われています。

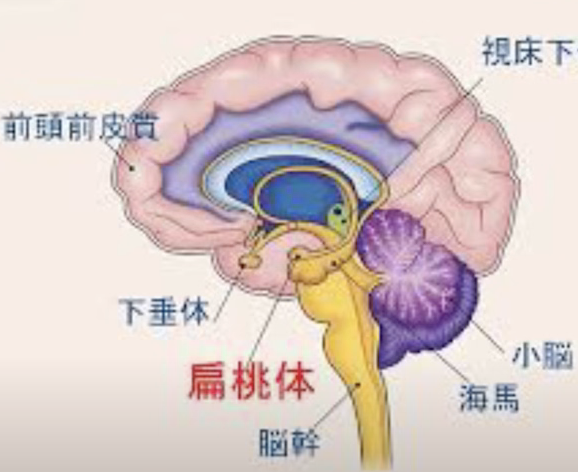

扁桃体

扁桃体は脳の中で感情を処理する領域の一部です。恐怖や危険に対する反応を制御している部分で、不安障害がある人は扁桃体が過敏に反応していると言われています。

扁桃体は脳の側頭葉の内側に位置するアーモンド状の脳の各群で、情緒の処理を担当しています。特に恐怖や快感の感覚を伴う記憶の形成に関与しています。

頭鳴りの人は音を記憶してしまっているのではないかという話があります。音を認識するエリアは側頭葉の聴覚野で、その真裏に扁桃体があるため、恐怖心や頭鳴りや耳鳴りに対する記憶の形成は必然なのです。

【扁桃体の働き】

①恐怖刺激を受け取り情報を解析して適切な身体反応を起こす

同じ状況で頭鳴りが起こる人は多く、頭鳴りのシチュエーションを記憶しているということです。

②情緒的な記憶の形成

恐怖や快感などの強い感情を伴う出来事は扁桃体を通して記憶として認識されます。

③社会的認知の形成

扁桃体は他者の感情を理解し、社会的な状況を評価する時にも作用する

扁桃体の異常は不安障害を始め、PTSDや自閉症などの心の問題と関連性がある領域なのです。

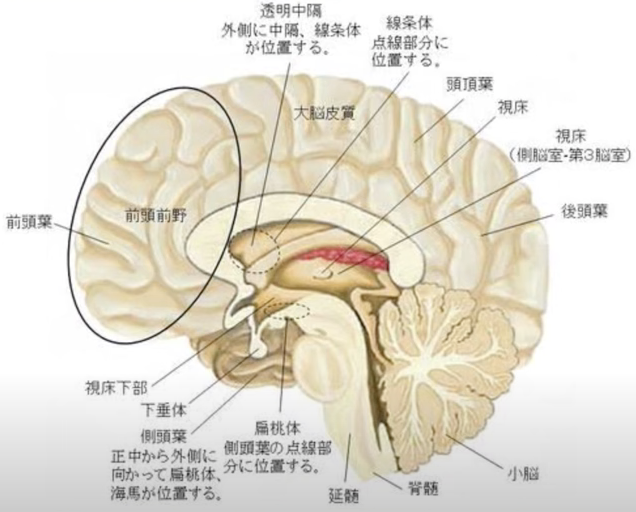

前頭前皮質

頭前皮質は、意思決定や計画、社会的行動、意識的な感情制御などを担当している部分です。

不安障害では前頭前皮質の活動の異常や他の脳の領域の接続に問題があるとされています。

神経伝達物質のバランス

不安障害には、セロトニンやドーパミン、ノルアドレナリンといった神経伝達物質の不均衡が関係しています。

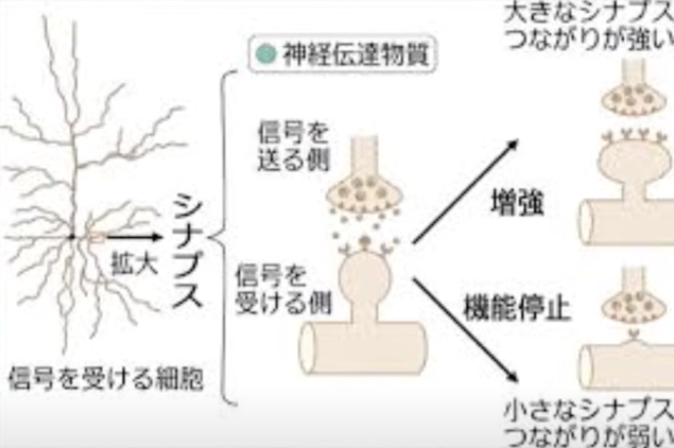

神経の可塑性

長期的なストレスや不安が継続すると脳の構造や機能が変わると言われています。これを神経の可塑性といい、不安障害の発症や持続に関係しています。

虐待やトラウマなどの強い記憶は脳にこびりついて脳が萎縮するという報告もあります。

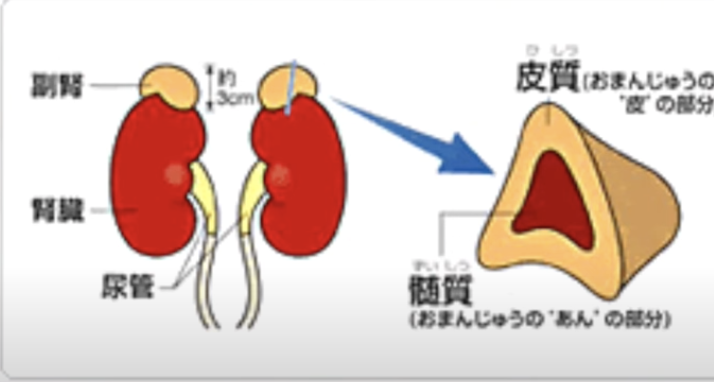

ホルモン

ストレスホルモンであるコルチゾルの過剰な分泌や調節の問題が不安障害の発症に関与していると言われています。

コルチゾルは副腎皮質から分泌されるため、当院では副腎皮質からのアプローチを多く行っています。

全般性不安障害では、精神的にも身体的にも症状が現れます。色々な症状は、過剰な不安や心配が尽きず、コントロールすることができなくなることで起こります。

身体的に現れる症状には、頭痛や頭の圧迫感や緊張感、めまい、悪寒や熱感、手足の冷え、便秘や頻尿などがあります。

精神的に現れる症状には、注意力が散漫になる、記憶力が悪くなる、疲れやすい、根気がない、イライラする、怒りっぽくなる、悲観的になる、人に会いたくなくなる、寝つきが悪いなどがあります。

不安障害の主な症状

【精神的・感情的症状】

過度の心配や不安:日常的な事柄に対して常に過度に心配し、これが長期間にわたって続きます。

集中困難:不安が原因で、日常の活動や仕事、学習に集中することが困難になります。

緊張感:常に神経が高ぶっており、落ち着かない感覚があります。

過敏性:小さな刺激やストレスに対しても過剰に反応するようになります。

不安による回避行動:不安を引き起こす可能性のある場面や活動を避けるようになります。

不安からくるイライラ:身の回りの事に対して怒りやすく、イライラすることが多くなります。

【身体的症状】

筋肉の緊張:長期間にわたり筋肉が緊張し、リラックスすることが難しくなります。

疲労感:常に疲れている感じがし、エネルギーがなくなります。

睡眠障害:入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒など、質の良い睡眠を取ることができなくなります。

身体的な不調:頭痛、胃痛、吐き気などの身体的な症状が現れることがあります。

心拍数の増加:不安を感じると心拍数が上がり、動悸が感じられることがあります。

呼吸困難:不安が強い時に、息苦しさや呼吸が浅くなる感じがします。

【社会的影響】

対人関係の問題:不安障害により、友人や家族との関係が悪化することがあります。

職場や学校での問題:不安によって職場や学校でのパフォーマンスが低下します。

全般性不安障害の改善方法は、薬とカウンセリングです。過剰な心配が尽きない時には、カウンセリングだけで改善することは難しいため、薬を使って気持ちを落ちつかせることも必要になるのです。

身体的な緊張や不眠が続く場合は、抗不安薬のベンゾジアゼピンを使います。持続的に続く不安や心配には、SSRIを使うことが多いです。

薬を使って、心と体の症状をやわらげていき、症状が楽になると、不安な気持ちを受け止めることができるようになります。不安を受け止めることができるようになり症状が軽くなると、カウンセリングなどで改善を行います。

カウンセリングでは、出来事に対する認知を修正していくことを行います。改善に向けて目標を設定し、目標に向かって取り組むことを繰り返し、よりよい行動習慣ができるようになることで改善が期待できます。

不安障害の主な改善方法

・認知行動療法

不安を引き起こす思考や行動のパターンを測定し、それらを変えることを目的とするアプローチです。不安を管理し、回避行動を減らし、リラクゼーション技術を学ぶことに焦点を当てて行います。

・カウンセリング

個人の感情や悩みを共有し、問題解決の手助けをする方法です。

・リラクゼーション

深呼吸や瞑想などの技法を利用して心身の緊張を和らげる方法です。運動を行うこともあります。鍼による改善はリラクゼーションに分類されます。

不安障害の改善に使用される薬は大きく分けて2種類

●抗不安薬

・ベンゾジアゼピン系の薬(デパス、リボトリール、ジアゼパム)

短期間の不安の緩和に役立ちます。ガンマアミノ酪酸という神経伝達物質の活性を高め、中枢神経系を鎮静します。長期の使用は依存のリスクがあります。

●抗うつ剤

・SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害剤)、SNRI(セロトニノルアドレナリン再取り込み阻害剤)

長期間の不安の改善に使われます。 セロトニンの再取り込みを阻害し脳内のセロトニン濃度を増加させることで気分が改善され、不安が軽減されます。

ベンゾジアゼピン系の薬は依存性が心配で、当院にいらっしゃるコロナ後遺症の人のおおくはベンゾジアゼピン系の薬の薬害の話をします。しかし、これは薬物依存の定義に当てはまる薬物を繰り返し使いたいという気持ちに駆られる種類の依存ではありません。ベンゾジアゼピン系の薬は、直接ドーパミン放出ニューロンに作用する報告はないのです。

脳の腹側被蓋野という領域でドーパミン放出に影響を与える可能性が報告されています。心地よい刺激や気持ちいいなという感覚を求めて積極的ににベンゾジアゼピン系の薬を常用する依存性は効きにくいと考えられています。

より問題とされているのは薬剤耐性の獲得と離脱症状の辛さです。ベンゾジアゼピン系の薬は使い続けると脳が恒常性を保とうとして薬剤の効果が薄まります。また、薬を減らすと不安感や焦燥感の高まり不眠症などの離脱症状が現れる可能性があります。

そのため、数年といった長期的な薬を使い続けることはあまりお勧めされてはいません。

不安障害の東洋医学の解釈は、西洋医学とは異なります。東洋医学では、主に体内のエネルギーのバランスや内臓の機能と感情の関連性を重視しています。

・気のバランス

東洋医学では、気と呼ばれる生命エネルギーのバランスが健康の鍵と考えられています。不安障害は気の流れが滞ったり不足することで発症するという考え方があります。

・内臓と感情の関連

東洋医学では内臓の機能と感情が密接につながっているとされています。特に肝は怒りや不安の感情と関連していると考えられており、肝気上逆や肝気が滞ることで不安感が増すと考えられています。

・陰と陽のバランス

陰と陽は東洋医学の根本的な概念とされており、陰と陽がバランスを保っていることが健康の基本であるとされています。陰も陽も50:50がちょうど良いとされており、不安障害は陰の要素が強くなると起こるとされています。

当院には不安障害や脳過敏、耳鳴りといった異常な不安感を訴える人が多いです。一般的な考え方では不安感は精神的に弱い、生まれつきだと思う人もいるかもしれませんがそんなことはありません。

不安感を強く感じる人は脳が過敏状態です。症状が良くなったり脳の過敏状態が落ち着いたりすると不安感は消え去って悩んでいた症状やトラウマすら忘れてしまいます。

薬を飲んで不安感を落ち着かせる人も多いですが鍼灸院で見るリアルは違います。良くなれば完全に忘れて薬も飲み忘れます。それが不安症の本当の完全な回復なのです。

不安障害は常に不安感や心配が長時間続くことで日常生活に支障が出る状態のことです。動悸や息切れ、寝れない、集中力がない、などただの心配性ではなく脳の神経伝達物質やホルモンバランスが乱れている状態なのです。特に近年はストレス社会や睡眠不足、スマホ過多による脳疲労で不安感を感じる人が非常に増えています。

セルフケアのオススメは、乳酸菌の摂取です。乳酸菌の摂取は脳腸相関に関係しています。腸には1億個以上の神経細胞があって腸内細胞が作る代謝物は脳の働きに大きく影響します。乳酸菌が作るGABAや短鎖脂肪酸は脳の興奮を抑えリラックスを促す作用があるため、腸を整えることが心の安定にもつながるのです。これが乳酸菌がメンタルに良いと言われる所以です。院長もピルクルを毎日飲んで仕事終わりにヨーグルトを必ず1個食べています。

不安障害を抱えている人や体調が悪い人は便秘がちです。当院でも酸化マグネシウムを一生懸命飲んでいる人が多いです。当初不安障害の人は活動量が減るために腸内の便が直腸を刺激しなくて便秘がちになると思っていました。しかし、そもそも腸内の環境や腸自体排便能力に問題があるとわかったのです。

鍼でも腸自体の動きを良くすることはできますが、腸内の問題には乳酸菌の摂取がオススメです。

国内外の研究では特定の乳酸菌株を摂取することでストレスの軽減不安感の軽減が報告されています。いろんな論文を見ていますが4週間の摂取で睡眠の質の改善、12週間の摂取で疲労感の軽減が報告されています。ただし不安感の改善を直接示す研究ではありません。乳酸菌はあくまで自律神経の調整や睡眠リズムを整えるサポートの役割をしています。

乳酸菌飲料をメンタルケア目的で取り入れる時の3つの注意

①飲むタイミング

乳酸菌は空腹時よりも食後30分以内に摂取するのがオススメです。胃酸が溜まっていて生きた菌が腸まで届きやすくなります。夜の食事の後に飲むと腸内の代謝が活発になる夜間に働きやすくなるためより効果的です。寝る直前ではなく夕食後寝る1時間前がオススメです。

②飲みすぎに注意

乳酸菌飲料は1本当たり10〜12gくらいの糖分を含みます。1日2、3本といった過剰摂取を続けると血糖値の上昇や中性脂肪の増加を招く可能性があります。実際に当院でもヤクルト1000を毎日欠かさず飲んでいた人で血糖値が上がった人がいます。不安障害の人は非常に真面目な人が多いです。自分の状態を良くしようとして一生懸命飲む傾向にありますが、体の反応と思いは比例しません。摂取する食品の中身を理解して自分の状態をどう持っていきたいか理解することが大事です。

また、当院ではサプリメント、食生活、薬の服用がバラバラの人が多いです。特に薬を飲んでいるにも関わらずコーヒーの摂取をしている人が多いです。不安感が強くて落ち着かせるために薬を飲んでいるのにカフェインをたくさん飲んでいる人がいるのですが、脳を落ち着かせたいのかがんばらせたいのか訳がわからなくなってしまいます。

③他の習慣と併用する

乳酸菌だけに頼るのではなく発酵食品や十分な睡眠、軽い運動など脳と腸と自律神経を整える生活を心がけましょう。

腸を整えることは心を整える第一歩です。小さな習慣が不安な毎日を少しずつ変えていくかもしれません。ぜひ続けてほしいです。

動悸を感じると不安になると思います。ただ、動悸は心臓の病気だけが原因ではありません。

動悸の原因の多くは自律神経の乱れにあります。ストレスや疲労、不規則な生活習慣が自律神経を乱し、心臓がドキドキするのです。院長も過去に動悸に悩まされたこともあります。また、鍼灸院でも動悸で悩んでいる人は多いです。

動悸は心臓の拍動を異常に意識することです。通常の心臓の鼓動は1分間に60〜100回ペースで規則正しく動いています。しかし動悸を感じる場合、次のような心拍数の変化が起きている可能性があります。

・心拍が強くなる

・心拍が不規則になる

・不整脈動悸

この3つの多くが自律神経系と密接に関係しています。自律神経系は意識的に制御できない体の機能を管理するシステムで、その中でも心臓の拍動、血圧、呼吸のリズムを調整する役割を持つのが交感神経と副交感神経の2つのサブシステムです。

交感神経は闘争本能や逃げる反応を促す神経で、ストレスや緊張運動時に活性化します。心臓への作用は、陽性変力作用で、心臓の収縮力を高めたり血圧を上昇させたりします。副骨髄質から分泌されるアドレナリンとノルアドレナリンを介して心臓のペースメーカー細胞に作用し、その結果心拍数が増加して全身に迅速の供給する準備を整えます。

副交感神経はリラックスや回復を促す神経で、食事中や睡眠中に活性化し、心臓への作用は陰性変時作用で心拍数を減少させたり血管を広げて血流をスムーズにしたりします。迷走神経を介して心臓のペースメーカに作用することで心拍数が低下しリラックス状態が保たれるのです。

交感神経と副交感神経のバランスが重要です。正常な状態では交感神経と副交感神経はシーソーのようにバランスをとりながら働いてくれます。バランスが崩れてしまうと動悸が発生しやすくなってしまいます。

長時間のストレスや緊張状態が続くと交感神経が常に働いている状態になり、心拍数が上昇し動悸として自覚されます。睡眠不足や過労が続くと副交感神経の働きが弱まりリラックスに切り替えられない状態になり、心臓が緊張状態のまま動悸が起きます。

動悸の原因の多くは自律神経の乱れ

①ストレスや不安

H P A軸(視床下部、下垂愛、副腎系)が活性化し、交感神経を刺激して心拍数が上昇します。短期的なストレスなら問題ありませんが、慢性的なストレスの場合は副交感神経が弱まって動悸が慢性化しやすいです。

②過労と睡眠不足

疲労や睡眠不足が続くと副交感神経の働きが抑制され、十分に副交感神経の働きが発揮されなくなります。睡眠中に心拍数が落ち着かないため、夜間に動悸を感じることが増えます。

③食生活、嗜好品

カフェインは中枢神経を刺激して交感神経が活性化されます。カフェインの感受性が高い人は少量でも動悸が発生します。アルコールは初期はリラックス効果がありますが飲みすぎると交感神経が刺激され心拍数が増加してしまいます。

④病気

不整脈甲状腺機能亢進症、貧血などの心臓の電気信号の異常、甲状腺ホルモンの関与、血液自体の問題でも動悸は起こります。病気は自律神経とは別の問題ですが、自律神経を整えることは動悸を改善するための鍵になります。特に現代社会ではストレスや不安、交感神経の乱れが交感神経を過剰に刺激しやすい状況にあります。

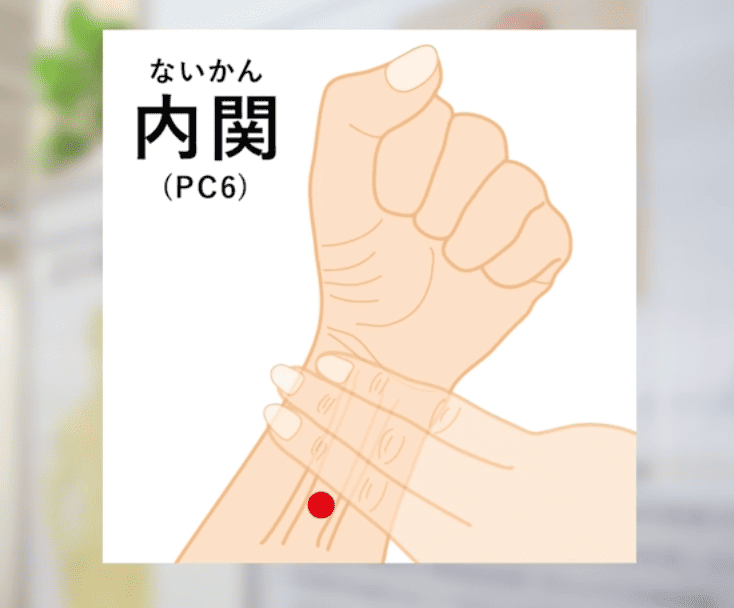

動悸にオススメのツボ

内関

手首の内側にあるシワから指3本分下がった場所にあります。2つの腱の間をなぞると少し凹んだ場所や痛いところがあればそこがポイントになります。

効果的な症状は、ストレスや不安、胃腸の不調です。内関は自律神経を整える代表的なツボで交感神経の過剰な働きを抑制してくれます。不安や緊張による動悸を和らげる効果があるのです。胃腸の機能低下にも効果的なため、胃がだるかったり重くなりやすかったりする人にお勧めです。

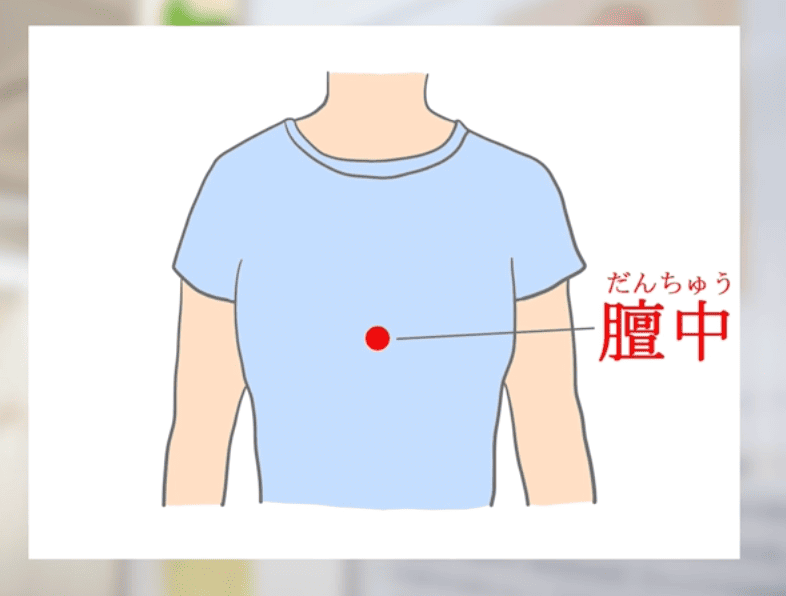

壇中

胸の真ん中にあり左右の乳首を結ぶ線のちょうど真ん中にあります。胸と乳首の位置を把握して結んだ線の真ん中です。反応がある人は軽く押すだけで痛いと感じるためわかりやすいです。わからない場合は一帯を縦に押して痛いところを探しましょう。

壇中は気の回りの滞り(気滞)を改善してくれます。ストレスや感情の抑圧で胸のあたりがつっかえたような感覚の時に刺激することで気の流れをスムーズにしてくれるため、過度な緊張やストレスで悩んでいる人にはおすすめで、胸周りの緊張を和らげてくれます。呼吸を楽にすることで動悸を和らげてくれるのです。

梅核気やヒステリー球という喉につっかえた感覚が出たり胸周りが苦しくなったりする症状がありますが、調べても原因は出ません。この症状にもおすすめです。

神門

手首の内側に腱があります。腱の少し内側で手首のシワのため、腱を触れたところから内側に取ります。

精神的な不安定さや睡眠不足が原因の動悸に効果的です。心の落ち着きを取り戻すツボで、動悸を伴う不安やイライラに効果的です。睡眠不足や質の悪い睡眠が原因で自律神経が乱れている場合に刺激することで副交感神経が高ぶります。刺激するとでぐっすり寝流ことができます。

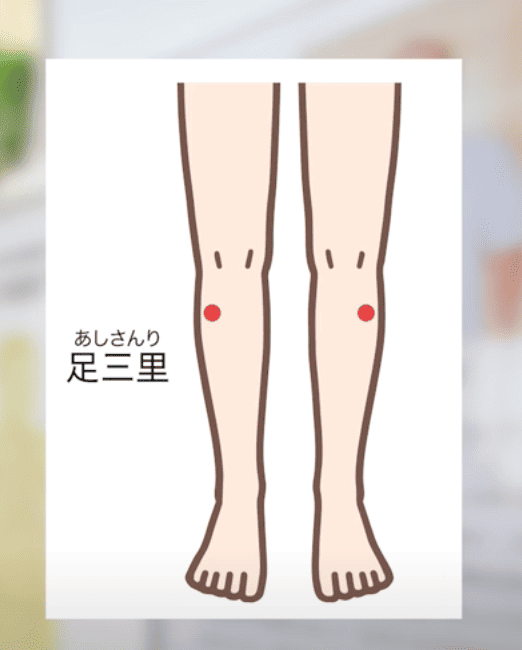

足三里

体の疲労感と消化器の不調に効果的なツボです。足三里は全身の血行を促進して体力の回復を助けるツボで、疲労からくる心拍数の増加を抑えてくれます。食後に動悸が出る場合にも有効です。

この足三里は研究機関でもよく使われるツボで、マウスの足三里に刺激してどのような変化が出るかどいう論文がたくさんあります。1番有名なのは胃酸がよく出たり全身の血管の直径が広がるため血流が良くなったりするというものです。

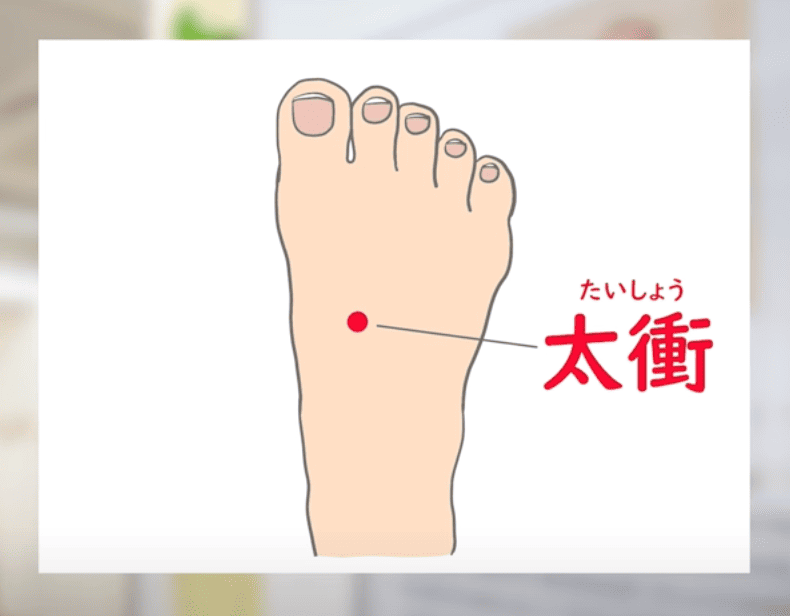

太衝

イライラや怒り、交感神経の過剰反応に効果的です。太衝は肝臓のエネルギーとも言われており、肝気の流れを調整してくれるため感情が引き金になって起こる動悸には非常に効果的です。

ストレスで交感神経が高ぶる時にも心を落ち着かせてくれます。当院では家族性のコレステロールやアルコール肝炎にもよく使うツボです。

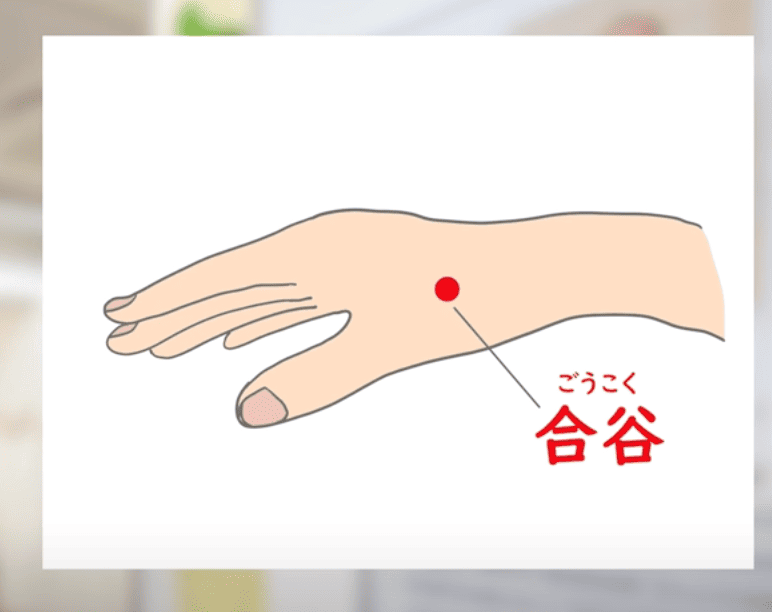

合谷

手の甲にあり親指と人差し指を握って盛り上がった場所です。全身の緊張やストレス、頭痛や肩こりに効果的です。

合谷は全身の血流を改善する有名なツボで、緊張が原因で動悸が起きた時に効果的です。筋緊張性頭痛や偏頭痛、肩こりとともに感じる動悸には有効です。押しやすいためよく使われているツボでもあります。

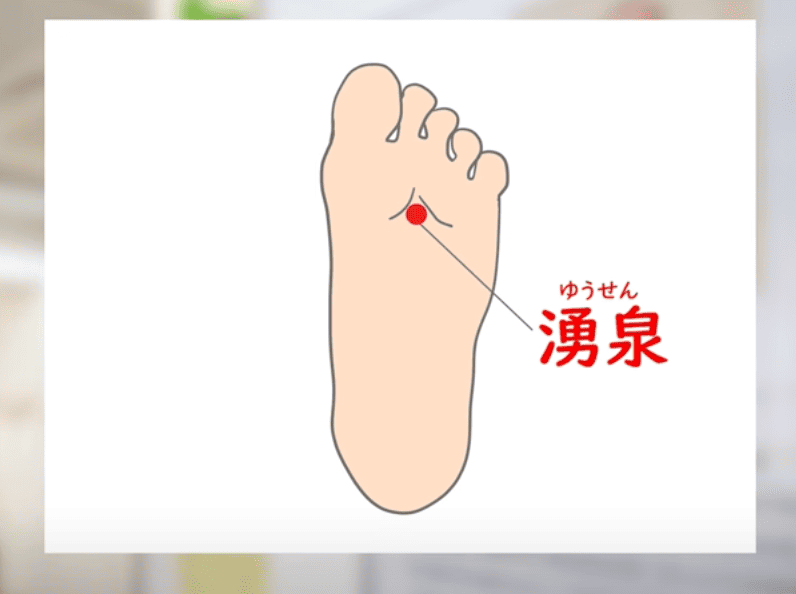

湧泉

エネルギー不足や過労、緊張による血行不良に効果的です。湧泉は元気の源と言われるツボで疲労やエネルギー不足が原因で起こる動悸には非常に効果的です。

血流を改善する効果が非常に高く、慢性疲労性症候群にも有効です。

これらは鍼灸業界では有名なツボばかりです。ツボにはそれぞれ役割があり、役割に適合している人ほど効きやすいです。ツボにあった症状がある人はぜひ押してほしいです。

原因に合わせて適切に刺激することで動悸を和らげて自律神経のバランスを整えることができます。

効果的なツボ押しのコツ

①深呼吸をしながら押す

ツボを押す時にはゆっくりと深い呼吸を心がけてほしいです。深呼吸は交感神経の過剰な活動を抑えてくれるため副交感神経を刺激してリラックスできます。ツボを押しながら5秒ずつ吸って吐くことを3回繰り返しましょう。

②時間帯と場所を選ぶ

効果的なタイミングは動悸を感じた時にすぐ行うことが理想ですが、朝起きた時や寝る前に行うことが重要です。起きた時と寝る前で行うことで自律神経のバランスを整える習慣を作ってくれます。静かでリラックスする場所を選んで可能であれば座ったり横になったりして行いましょう。面倒な場合はピップエレキバンや貼る鍼を使って持続的に刺激をすることで自律神経の過剰な変動を抑えてくれます。

③痛気持ち良い強さで押す

強く押しすぎてしまうと筋肉や神経が刺激されて痛みで逃避反射が起こり交感神経が刺激されてしまいます。1つのツボを5秒押した後2〜3秒休むリセット時間を設けてから、3〜5セット行いましょう。

ツボ押しの注意点

強い痛みを感じたら中止してください。効果がない時は違うツボを押しましょう。ツボには合わないツボと合うツボがあります。合わないツボを押しても全く効果はありません色々試して効果があるものを見つけてほしいです。

東洋医学的な動悸の考え方

動悸は体を守るサインです。動悸が起こることで不安になってしまいますが、体が助けてと伝えているサインなのです。心臓が早く鼓動しているのは体が全力で状況に対応しているものです。動悸は正式な反応ということを理解して前向きに捉えましょう。

ツボ押しは自分のペースで大丈夫です。動悸を感じる人は少なくありません。多くの人が少しずつ改善して緩やかな日常をとり戻しています。焦らずに自分のペースで向き合うことが大事です。

動悸は必ず改善します。日々小さな改善を目指して大きな変化を生むと信じてください。日常的な工夫はリラックスする時間を作ることです。深呼吸する、音楽を聴く、温かいお茶を飲むなどでリラックスする時間を日常生活に取り入れましょう。

質の良い睡眠をとることも大事です。睡眠は副交感神経を整える最大の味方です。寝る前にスマホやテレビを控えて穏やかな環境を整えてから寝ることを心がけましょう。

動悸は心臓の病気だと思われがちですが当院では脳過敏症候群の人の方が多く脳過敏症候群からくる動悸で悩んでいる人が多いです。そういう人は鍼ですぐに改善します。しかし、脳過敏症候群になってしまうと動悸や耳鳴り、不安障害も併発してしまいます。「

その結果薬やサプリメントをたくさん飲んで全然眠れないということが起こります。そのような時にぜひツボを押してほしいです。

・四神総

・壇中

・期門

四神総

四神総は、うつ病の改善に効果を発揮するツボです。精神を落ち着かせ、自律神経のバランスを整える効果があるため、不安障害にも非常に効果的です。

また、自律神経のバランスが整うことで頭の感じをスッキリさせる効果もあり、集中力アップや記憶力アップなどの効果も期待できます。

壇中

膻中には鎮痛安定作用があります。緊張や気分の不安、気分の落ち込みなどにとても効果があり、不安障害にも非常に効果的なツボです。

気の病に効果的なツボ、イライラや胸の痛み、息苦しさ、喉の痛み、自律神経の調節などにの効果もあります。

期門

期門は、精神的に落ち着かない時や動悸がする時などにオススメのツボです。期門には、肝臓に溜まった余分なエネルギーを解く効果があり、肝気が滞ることで不安感が増す不安障害にも非常に効果的です。

めまいやイライラ、緊張などにも効果を発揮します。

ツボの位置と押し方

四神総

四神総は、頭のてっぺんにある百会から外と2cm程度のところあるくぼみにあります。

前、後ろ、右、左で4つくぼみがあります。この4つのくぼみを押していきます。

壇中

壇中は、乳頭の間に線を引いて真ん中の部分にあります。胸骨の上にあり、骨のくぼみにツボがあります。ポイントに当たると背中に響きます。

押すときはそこまで強く押す必要はありませんが、ぐりぐりと刺激していきましょう。

期門

期門は、肋骨の近くにあるツボです。当院では、肝臓の右側をよく狙います。肋骨周辺を親指以外の4本指でなぞると1点だけ異常に痛い場所があります。ここにツボがあります。

肋骨と肋骨の間をゆっくり押しましょう。