外反母趾の鍼灸【原因・定義・症状】

公開日:2019年 12月23日

更新日:2025年 1月15日

本日は外反母趾について解説させていただきます。

☆本記事の内容

- 外反母趾とは

- 外反母趾の原因

- 外反母趾の症状

- 外反母趾の改善方法

- 外反母趾の予防

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。

このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

外反母趾は、足の親指が小指側に変形し、くの字になる状態のことです。外反母趾の主な原因は、合わない靴です。特に、女性がハイヒールが原因で外反母趾を起こすことが多いです。

他にも、外反母趾は関節リウマチの合併症としても起きることがあります。症状が進むと、普通の靴を履いていても違和感を感じるようになります。ハイヒールなどではなくても普通の靴で歩くだけでも痛みが起きるようになるのです。

外反母趾の始まりは、第1中足骨が内側に広がることだとも言われています。外反母趾では、親指が曲がって変形することに合わせて、第1中足骨が内側に広がります。

中足骨が内側に広がると、親指は靴の先によって外側に押されて曲がります。すると母趾内転筋に引っ張られ、付け根でねじれ、曲がって変形することにつながるのです。

歩くたびに親指の付け根が痛い、靴を選ぶ時合うものが少なくて困るという人は多いと思います。

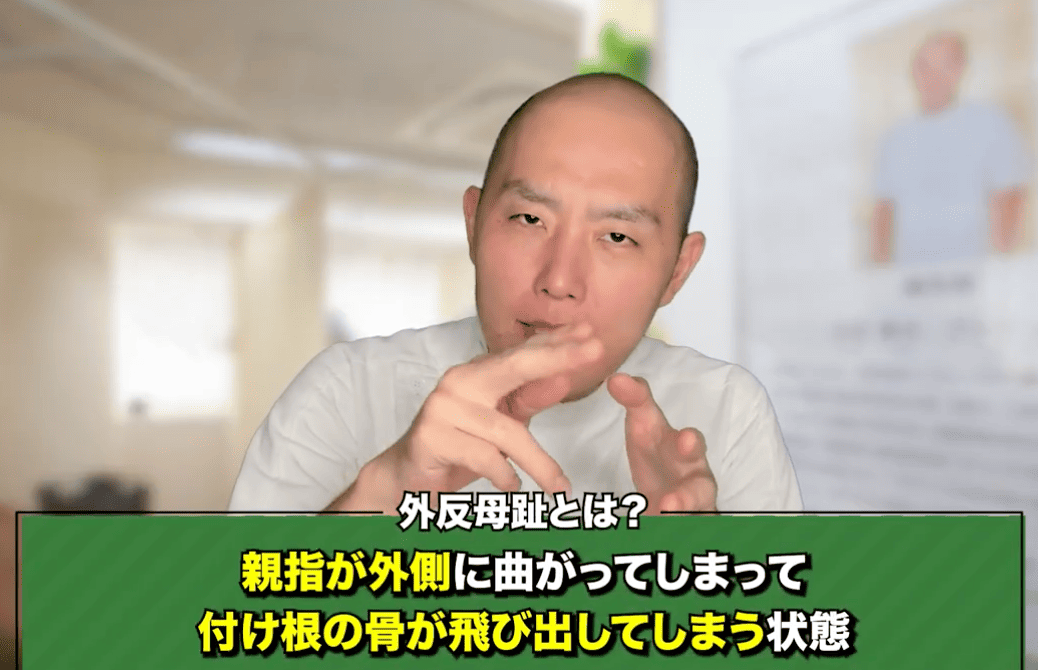

外反母趾は親指が外側に曲がってしまって付け根の骨が飛び出してしまう状態のことで、最初は違和感だけでも放っておくと痛みや炎症が悪化し日常生活に支障をきたすこともあります。

外反母趾の1番大きな原因は靴を履くことです。幅が狭く、つま先が細くなり尖った靴を履くと親指のつけ根から先が圧迫されるため、変形してしまうのです。

さらに、ヒールの高い靴の場合はつけ根にかかる力が増えます。そのため、より変形が強くなってしまいます。

十代で起こる外反母趾は、親指が人差し指より長かったり、生まれつき扁平足ぎみであったりという外反母趾になりやすい特徴から起こることが多いです。

外反母趾を起こす年代は中年期が1番多いです。中年期の場合は履く靴が原因であることはもちろん、肥満と筋力の低下なども外反母趾を引き起こしやすい要因になります。

多くの外反母趾は、足の縦横のアーチがつぶれてしまい横幅が広い状態の開帳足にもなっていることも原因となっています。

主な原因

・靴の影響

つま先が細い靴を長時間履くと、親指が小指側に押され、変形を引き起こします。また、大きすぎる靴や小さすぎる靴を履くことで、足の形に不自然な力がかかります。

・足の形や構造の問題

土踏まずがなく足のアーチが崩れている扁平足の場合、歩行時に親指の付け根に過度な負担がかかります。また横アーチが崩れて平らな開張足になると、親指の付け根に圧力がかかりやすくなります。

・遺伝的要因

家族に外反母趾の人がいる場合、足の形やアーチ構造が似ているため、発症リスクが高まります。

・歩行や姿勢の問題

歩行時に親指の付け根に過剰な負荷がかかる歩き方をしていると、外反母趾のリスクが高まります。さらに猫背や反り腰などの姿勢の悪さによって、足にかかる負荷のバランスが崩れます。

・生活習慣の影響

立ち仕事などで長時間の立ちっぱなしは足の負担が増えます。足の筋力不足は足のアーチを支える力が弱くなります。

その他にも、関節の病気や加齢が原因になることもあります。

足の構造の理解

外反母趾を理解するためには足の構造を理解することが大事です。

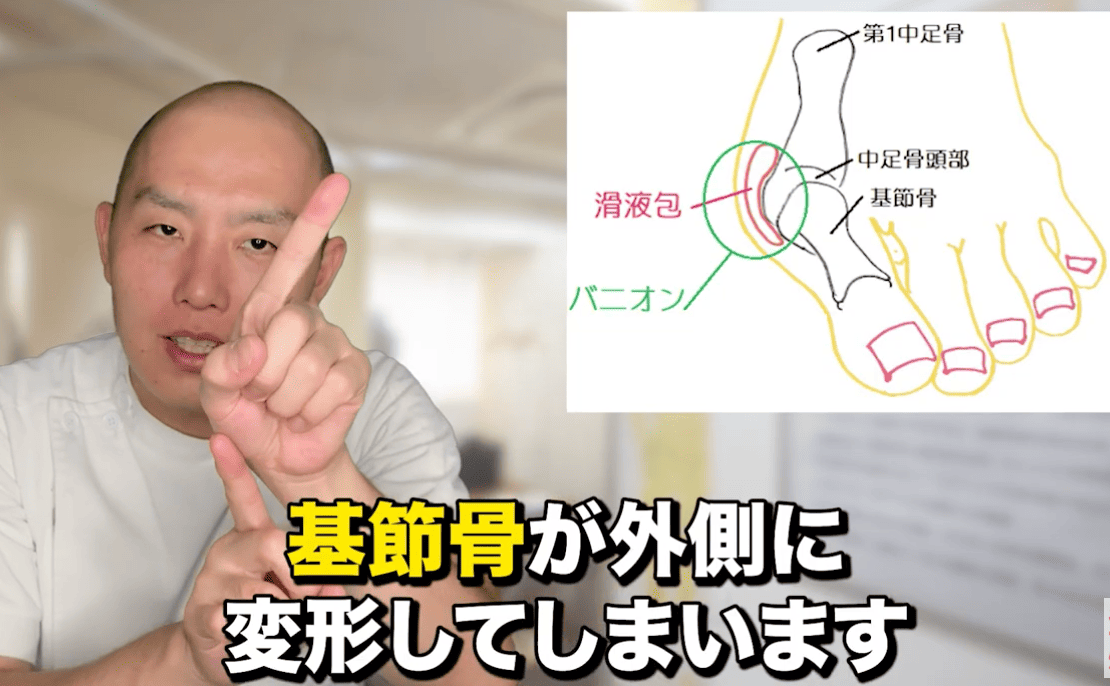

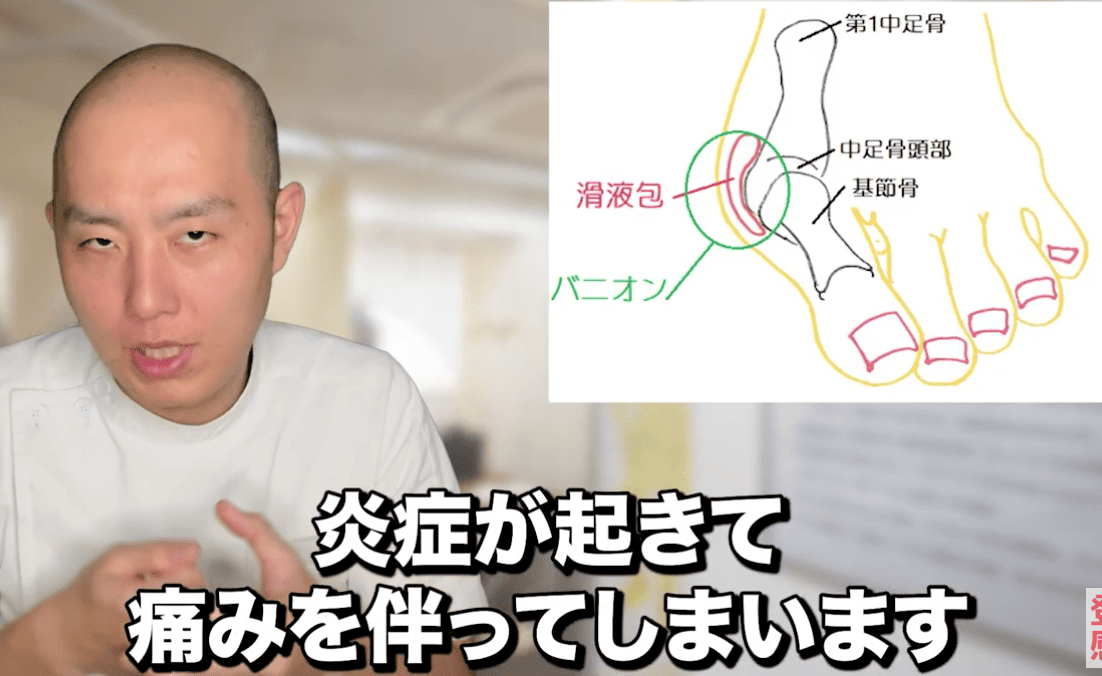

足は26個の骨で構成されていて各骨が靭帯と筋肉によって支えられています。親指の骨には第一中足骨、基節骨があり、関節部分には中足趾節関節(M T P関節)があります。手も一緒で中足骨、基節骨に分かれています。

外反母趾はこのM T P関節が変形し親指が外側に曲がることで起こります。中足骨が内向き、基節骨が外側に変形します。

この変形によって親指の付け根が外に飛び出してしまい、バニオン(滑膜包炎)と言われる炎症が起こるのです。この骨の突出が靴に擦れることで炎症が起きて痛みを伴います。

M T P関節の周辺には靭帯や関節包といわれる線維組織がたくさんあります。ここで外反母趾が進行すると関節包や靭帯が変形してしまい、より外反母趾の変形度合いが進行しやすくなってしまうのです。

外反母趾の大きな3つの原因

・遺伝的な要因

家族に外反母趾の人がいる場合は発症リスクが高くなります。足の形や骨格、関節の柔らかさは遺伝します。そのため家族に外反母趾の人がいる場合は注意しましょう。

・靴の影響

先が細くて高いヒールを履き続けると親指に不自然な圧力がかかりやすくなり外反母趾になりやすくなります。特に女性に多いです。

・体重の負荷や加齢

体重が重くなると負荷がかかります。また加齢で関節や靭帯が弱くなると外反母趾の進行に影響しやすいです。

主な症状

・親指の変形

親指が小指側に向かって曲がり、付け根が外側に突出します。変形が進むにつれて、親指付け根の関節に痛みを感じるようになります。

・親指の付け根の腫れ、赤み

親指の付け根が外側に突き出ることで、靴との摩擦や圧迫が起こり、炎症を引き起こします。突出部が赤く腫れ、押すと痛みを感じることがあります。長時間歩いたり、靴を履き続けると痛みが悪化することがあります。

・歩行時の痛み

歩行時に親指の付け根や足裏に痛みを感じます。痛みが強くなると、長時間の歩行や立ち仕事が困難になります。

・足裏のタコやマメ

親指の付け根や足裏の横アーチ部分にタコやマメができることがあります。タコやマメができると痛みや違和感が増し、さらに歩行が困難になります。

・足の疲れやだるさ

長時間歩いたり立ち続けたりすると、足全体がだるく感じたり、疲れやすくなります。

・他の指の変形

外反母趾が進行すると、親指が他の指に重なったり圧迫することで、他の指も変形することがあります。

・靴が履きにくくなる

足の幅が広がり、靴がきつく感じるようになります。

外反母趾の足の形の変形は見た目でわかる明らかな変形です。外反母趾では痛みの程度が問題になります。痛みは親指の飛び出している部分を指で押すと痛い、靴を履いた時痛い、靴を脱いでも痛いなどの程度に分けて考えられることが多いです。

外反母趾では、人差し指の付け根や小指の付け根などにタコができることもあります。さらにタコができている場所に痛みが起きることもあります。

親指の付け根の内側の突き出ている部分が靴に当たったりして刺激を受けると、バニオンと言われる皮下滑液包炎ができ、腫れや赤み、痛みが起きることがあります。

親指の付け根の内側の突き出ている部分には親指に行く知覚神経が通っています。そのため、神経が圧迫され、親指にしびれや痛みなどの症状ができることもあります。

足の形の変形によって筋力のバランスが崩れ、歩きにくくすぐ疲れてしまうという症状も起こります。足のアーチの低下は長い期間で見ると、足の関節の痛みや変形も引き起こすことにつながります。

外反母趾では、体重の負担が爪の側面に加わることになります。そのため、親指の爪が巻き爪になってしまうという症状も多く見られます。

外反母趾によって親指が外側に曲がり第一中足骨が内側に曲がります。すると他の部分の指と足裏の外側に体重がかかります。

本来、親指の付け根は歩行時に大きな役割を果たしているため体重を支える中心になりますが、外反母趾になるとバランスが崩れるため歩行や姿勢が不安定になりやすいです。当院でも腰が痛いという人は必ず外反母趾の程度を見ています。

筋肉への影響も深刻です。内転母趾筋、外転母趾筋という足の親指を引っ張る筋肉があります。この筋肉は正常な位置にある場合は歩行時に体重を効率よく支える役割を果たしますが、外反母趾になるとこれらの筋肉のバランスが崩れてしまうため親指の骨をさらに内側に引っ張る力が強くなり外反母趾の変形に拍車がかかることになります。

関節の影響もあります。どんどん親指が外側に曲がってしまうため関節がすり減ってしまい、関節炎、滑液包炎という深刻な炎症を起こしてしまいます。痛みにより靴を履くことすら困難になってしまいます。

外反母趾から発症する3つの病気

外反母趾が進んでしまうと3つの病気を発症します。

1.バニオンの炎症

滑液包炎です。赤く腫れて痛みを伴い歩きにくくなります。炎症が起きている足に関しては履く靴が重要です。

2.足裏のタコ、皮膚の変形

体重のかかり方が不均一になり、足の裏にタコや角質ができやすくなります。特に親指側の付け根ではなく他の指の足裏や外側にタコや魚の目ができます。

3.他の足への影響

クロートゥ・ハンマートゥといい、足の爪が曲がったり関節部分が曲がったりします。

ほとんどの外反母趾はアーチの低下した扁平足や横幅の広い開帳足になっています。外反母趾の大きな要因がアーチ構造が崩れることなのです。そのため、外反母趾の改善で1番重要なことは、アーチの矯正です。

アーチサポート使った改善法が1番有効です。アーチサポートは、インソールとして靴の中に入れ、足の裏からつぶれたアーチを持ち上げることによって足の変形を矯正する、というものです。

しかし、足の裏の形は人によって色々あります。アーチサポートであればなんでも良いのではなく、その人に合ったものを作って使うことが重要です。

アーチサポートなどでもなかなか症状が改善しなかったり、靴を履いていなくてもいつも痛かったりする場合、最終的に手術をして改善をすることもあります。

最近では、骨切りを行っても局所麻酔で手術ができる日帰り手術をすることも多いです。手術に関しても、その人の症状や程度に合わせて手術をすることが重要です。

アーチの改善方法

・インソールや足底板の使用

足のアーチを支えるインソールや足底板を使用し、足のバランスを整えます。

・足のストレッチと筋力トレーニング

筋力を強化することで足のアーチを支え、外反母趾の進行を防ぎます。

タオルギャザー:足指を使ってタオルをつかみ、引き寄せる運動。

足指グーパー運動:足の指を広げたり閉じたりする運動。

足裏のマッサージ:足裏や親指の付け根をマッサージし、血行を促進します。

外反母趾の改善のために効果的な手術

・中足骨の骨切り術

親指の付け根の中足骨を切り、骨の角度を調整して正しい位置に固定します。

・ 関節固定術

親指の関節を固定し、痛みや変形を改善します。

・関節置換術

親指の関節を人工関節に置き換える手術です。

外反母趾は、いろいろな要因の中でも特に靴による影響が大きいです。そのため、外反母趾を予防するには、ハイヒールなどのかかとが高く先の細い靴をあまり履かないことが大切です。

母指のつけ根はフィットして先はゆったりしている靴が良いです。普段からよく履く靴も縦と横のサイズが自分に合う靴を選ぶことが非常に重要です。

靴を選ぶときには夕方に実際に履いてから選ぶようにしましょう。TPOにあわせて靴を選んだり、高齢者の場合歩きやすく転びにくい靴を選ぶようにすると良いです。

外反母趾の予防には足の筋力を鍛えることも有効です。裸足で歩いたり、下駄やサンダルなどの鼻緒のついた靴を履いたりすると良いでしょう。

タオルやゴムひもを使っての運動も足の筋力を鍛えるために効果的な方法です。さらに、足のストレッチをして関節が縮こまらないようにすることも外反母趾の予防には大事です。

外反母趾の予防方法

・適切な靴の選択

幅広で指が開放される靴を選ぶことが重要です。さらに、ヒールの高さが低い靴を選ぶことで親指への負担を減らすことができます。

・ストレッチ筋トレ

ふくらはぎの筋肉が弱くなると足の靭帯の負担が重くなります。足のアーチや靭帯はふくらはぎの影響で構成されているため、体重が重くなったり重心が少し後ろになるとふくらはぎが張りっぱなしになり足の靭帯への負担が強くなります。

ふくらはぎの筋トレはおすすめで、特につま先立ちが良いです。痛くなった場合は遅いため痛くなる前に行いましょう。

・サポーターやインソール

親指の角度を調整してくれる専門家に任せましょう。

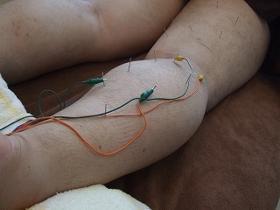

当院でも外反母趾の痛みに対しての施術はたくさん行いました。その中で1番大事なのは炎症の具合であることがわかりました。外反母趾は滑液包炎がどこまで進行しているのかで改善するかどうかが決まります。

ポイントは皮膚温です。触って熱い場合は思いっきり冷やしましょう。熱を持っていたり腫れが起きていたりする場合は基本的に何をやっても無駄です。痛みも非常に強いです。この場合は炎症との戦いです。炎症が引けばよくなるためどんどん冷やして欲しいです。

冷やし方は、袋に氷水を作って思いっきり冷やす方法です。お風呂でバケツに氷と水を入れて足を10分間つける方法もあります。熱を持っていると絶対に回復しないため思いっきり冷やして欲しいと思います。

熱を持っていない人、左右の外反母趾を触っても痛くない人は皮膚を伸ばしてほしいです。親指の皮膚を摘んで伸ばすことで循環が良くなり痛みが取れることがあります。

もちろん外反母趾にあった靴を履いたりインソールを使ったりM T P関節に対する負荷を減らす努力をしたりすることは必要です。しかし、伸ばして組織の自己回復を促すと痛みが取れることもあるため、余裕がある人がどんどん伸ばしてください。

炎症がある場合は伸ばしても痛みが増すだけなため炎症を引かせる努力が必要です。思いっきり冷やしましょう。

形は変わらないですがうまくいけば手術を避けることができます。当院でも手術を避けられた人が多いです。手術をして再発してから来院される方もいます。手術をすると術後の療養期間も大変なため、形は変わらなくても痛みがないだけでも良いと思います。痛みがなければ、自分に合う靴があれば痛みなく過ごせます。

・三陰交

・太白

・湧泉

三陰交

三陰交は、3つのツボの道が交わっているため、色々な不調に対して効果を発揮します。

約1cm奥にある筋肉を狙って押したりお灸をしたりすることで、凝り固まった筋肉を緩めることにつながります。筋肉が緩むことで外反母趾で起きる痛みを和らげることが期待できるのです。

太白

太白は、血圧を安定させてくれる効果のあるツボです。低血圧の場合は血圧を上げ、高血圧の場合は血圧を下げる働きをします。

他にも、風邪で熱があるときや、嘔吐や下痢、腹痛などを改善する効果もあります。太白は、胃腸をを整え、体質を改善するツボでもあるのです。

外反母趾は消化機能の低下も原因と関係しているため、太白を刺激することで改善が期待できます。

湧泉

湧泉を刺激することは、足の裏にある筋肉を緩めることにつながります。足の裏にある筋肉が緩むと親指が外側に引っ張られることを防ぐことができ、外反母趾の改善につながるのです。

他にも、湧泉は、食欲不振や腰痛、冷え性、不眠、生理痛などにも効果的だと言われています。さらに、背中や腰、足の使いすぎによって起こる筋肉疲労にも有効なツボです。

ツボの位置と押し方

三陰交

三陰交は、足の内くるぶしから膝に向かって指4本分のところにあります。

押すときは、ゆっくり息を吐きながら静かに押しましょう。離すときは息を吸いながら離します。一回に3回続けて押すことがおすすめです。

太白

太白は、親指の側面を辿っていったときにぶつかる骨が出っ張っているところの真下のくぼみにあります。

押すときは、足の甲をつかむようにして、手の親指をツボに当て、骨の際から指先に向かって押し上げましょう。2~3回繰り返して押すと良いでしょう。

湧泉

湧泉は、土踏まずの前の方の中央にあるツボです。足の指を曲げたときに1番大きくへこむ部分が湧泉です。

押すときは、両手の親指を重ねてツボに当て、残りの指を足の甲に添えて足先のほうに押し出すように押します。力加減は少し強めがおすすめです。